梅風菊韻:“一代名師”的大醫情懷

劉志學+洪建國

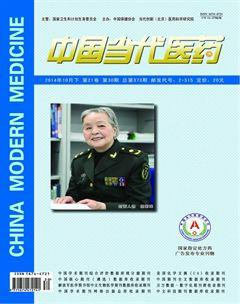

她是發現中藥五味子降酶作用的第一人,先后領銜研制十余種肝病治療新藥;她獻身傳染病防治事業65年,準確診治近60種感染性疾病患者數十萬人;她獨創的中西醫結合診療技術和方法進入傳染病診治規范,并創造了慢性重型病毒性肝炎死亡率由85%以上降至38%的奇跡;她被1500多名國內外知名肝病專家聯名推薦授予“特別貢獻獎”,以表彰她半個多世紀以來在重肝臨床第一線作出的突出貢獻。2000年她被評為解放軍總后勤部“一代名師”,是享譽國內外的傳染病專家。她如今已年近90歲高齡,仍堅守在傳染病防治一線……

陳菊梅,是一個美麗的名字,但這個名字卻與可怕的傳染病聯成了一條漫長的人生之路;在國內外傳染病領域,她用超出一個甲子的65年光陰,綻放著濟世救人的美麗風景。今年89歲的總后勤部“一代名師”、解放軍第三〇二醫院專家組組長、我國著名傳染病專家陳菊梅教授,至今仍堅守在傳染病防治的工作崗位上。熟悉她的人都知道,她曾經說過一句十分令人感動的話:“為摘掉我國‘乙肝大國的帽子,我寧愿摘掉自己身上的全部器官!”

就是秉持這種獻身于傳染病防治事業的人生境界,陳菊梅老人在23000多個執業濟世的日子里,挽救了一個又一個傳染病患者的生命,完成了一次又一次疫情處置任務,扶持了一位又一位傳染病學專家,創造了我國傳染病防治史上一個又一個奇跡……

為了患者,連命都敢豁出來

1958年,在前蘇聯列寧格勒醫學院攻讀傳染病博士的陳菊梅學成回國,隨后,她來到剛剛成立不久的解放軍第三〇二醫院,從此溶入到“病毒”包圍著的“傳染世界”中,盡心竭力地獻身于我國的傳染病防治事業。

談到陳菊梅教授,三〇二醫院政委邢振湖這樣評價她說:“只要能為患者解除痛苦,陳教授連命都敢豁出來。”這句話并非無端的褒揚,而是邢政湖政委對陳菊梅教授的治學精神精準而又質樸的凝練。因為在過往的職業生涯中,陳菊梅老人為了工作“不要命”的事情,俯拾即是。

40多年前的1969年,陜北黃龍縣農村和大多數當時的中國農村一樣,醫療條件十分艱苦。那一年,陳菊梅教授隨醫療隊到達該地農村,一面接受“再教育”、一面巡診。在為當地老鄉實施手術時,醫療組決定采用“硬膜外麻醉法”,但那時的黃龍縣連個像樣的麻醉醫生都找不到。為了確保手術安全,醫療隊決定先在隊員中挑選一個人,進行麻醉實驗。

“我先來吧,你們都還年輕!”陳菊梅教授打斷了多位要求以身試驗的同伴兒的話,“捷足先登”了。在試驗開始時,她一遍一遍地鼓勵試驗操作者說:“你不用怕,更不用擔心。我們都是醫生,能保證安全的。”然而,操作者因第一次實施這樣的試驗,心里一緊張,穿透了陳菊梅教授的“硬膜”。藥物的巨大反應,使陳菊梅教授劇烈嘔吐不止,隨后昏睡了兩天才蘇醒過來,但她睜開眼睛沒顧上休息,就和醫療隊的同仁們開始探討硬膜外麻醉的得失經驗,經過詳細分析,終于將這一麻醉方法安全地應用于手術之中,解除了當地群眾的諸多疾苦。

那次巡診結束返京后不久,陳菊梅教授又患上了扁桃腺炎,高燒剛退下來,醫院接診了一名乙腦患兒。陳菊梅教授立即參與搶救,卻不幸感染了乙型鏈球菌,全身浮腫得不像樣子。身上的浮腫還沒消盡,陳菊梅教授又因連日勞累,患上了腎小球腎炎——這下陳菊梅不得不重視起自己的健康問題來。然而,當時她正處于攻克“乙肝病人轉氨酶居高不下”這一臨床難題的關鍵時刻,身體卻陷入了數病上身的“多事之秋”。身為醫生的陳菊梅教授十分清楚:如果不去除可能引發炎癥的病灶,她患上的這些疾病就有可能反復發作、尤其是腎炎。然而,扁桃體炎好辦,摘掉扁桃體就能夠痊愈,但“腎炎是一種十分麻煩的疾病,不能勞累,一累病情就會反復。我必須徹底遏制病情,才能保證科研課題的繼續進行。”

于是,陳菊梅教授先是切去了闌尾,幾個月后病情又出現了反復,一檢查,病灶在牙上。于是,當年才47歲的陳菊梅不顧家人反對,硬是分三次把滿口牙齒一顆不剩地拔光了!老伴兒心疼地勸阻她時,陳菊梅教授卻說:“如果能摘掉我國‘肝炎大國的帽子,即使摘掉我身上的全部器官也值得!”這就是不折不扣地在“玩兒命”了——為了醫學科研,為了造福患者!

憑著對自己的這股“狠勁兒”,經過8年的艱苦探索,陳菊梅教授成為了我國首先發現并應用五味子成功降酶的第一人;同時,她也帶領協作組創造了慢性重型病毒性肝炎死亡率由85%以上降至38%的醫學奇跡。后來,陳菊梅又提出用乙肝抗病毒療法治療慢重肝、肝衰竭病人等方法,使患者的生存率提高了20%;她主導引進人工肝技術,使肝衰竭患者的死亡率降低了20%……

這些成就,無可爭議地讓陳菊梅教授站在了國內傳染病、肝病防治領域的最高峰!

業精于細,

每一位患者都在她心里

在當今社會,醫患關系很難維系,但這種情況,在陳菊梅教授那里卻不是問題。

與人握手,這是一個在日常生活中最為常見的交際禮儀;但與患有各種傳染病的患者握手,相信有不少人還是有所顧忌的。然而,正是這樣一個最為常見的動作,讓陳菊梅教授的個人魅力得到了最直觀的展現——每一位傳染病患者來就診時,都會看到陳菊梅教授如沐春陽般和藹的笑容,都會被她握住手說:“您好,請坐。”一句溫馨的問候,一次簡單的握手,能夠迅速消除患者的不安,能夠迅速溫暖遠到京城的患者的身心,甚至讓他們熱淚橫流……

不知從何時開始,陳菊梅教授在診室里養成了一種雷打不動的習慣:每天的門診工作開始時,患者一進診室,她都會先習慣性地看看無關人員離開了沒有,門關好了沒有,窗簾拉嚴了沒有——她從一個個細節呵護著患者的隱私。這些執業細節,實際上是最能體現醫生的人文關懷境界的。

在為患者檢查的過程中,如果是數九寒天,陳菊梅教授還會先將聽診器等金屬器械用手捂熱,再輕放到患者的身體上;開處方時,陳菊梅教授會無一遺漏把自己的電話號碼寫在病歷本上,而且在開具處方時還會告訴患者,她為什么會開這些藥,應該怎么服用,什么時候再來醫院復查病情。她身邊的學生和同事都很佩服陳教授的一項“本事”——很多患者僅僅來院就診過一次,在召開業務研討會時,她卻能把很多患者的姓名、年齡,甚至詳細住址,以及主要病情、救治措施,什么時候確診的、什么時候調整的治療方案等等的相關甚至是“無關”的信息,說得清清楚楚、十分準確。

“在長達65年的行醫生涯中,她準確診斷并成功救治了數十萬名近60種感染性疾病患者,卻無一例漏診誤診,無一例投訴。”這是熟悉陳菊梅教授的人對她的評價。

“君子尊德性而道問學,致廣大而盡精微,極高明而道中庸。”這是《中庸》第二十七章“修身”中的一句話。任何人都不會無緣無故地成功。早年留學國外,讓陳菊梅教授完成了“尊德性”、“道問學”的過程,在她日后的行醫生涯中,“盡精微”而“致廣大”——點滴小事的職業修養,積淀成了她治學過程中“廣大”的累累碩果,最終,構成了她和患者之間“中庸”而又和睦的醫患關系,這是必然的外在結果——任何醫患關系緊張的“魔咒”,都會在這種嚴謹認真、和藹親切的職業精神中,化解為無形!

盡管如此,陳菊梅教授卻經常這樣提醒身邊的醫務人員:“作為醫生,首先想到的是病人的安危,只要有一線希望,就要做百倍的努力。有一些危重病人,病情發展、變化速度很快,必須嚴密觀察,當機立斷,果斷處置。怕擔風險,當斷不斷,就有可能耽誤時機;所以,我們既然干了醫生這一行,就必須經常想著患者,想著患者的病情。”這或許就是她之所以行醫歷程超過一個甲子,于幾十萬就診量之間,沒有出現過一例漏診誤診的“秘訣”所在吧。

非常時期,

拄著木棍站成戰士的身姿

2000年夏天,一起發生于我國某地的“群體中毒”事故,引起了黨和國家領導人的高度關注——某校學生集體出現腹瀉,短短幾天,病情迅速蔓延,先后有六七百人住院。在當時,對于這起“群體中毒”事故的病因,當地專家給出了諸多“定論”,但病情仍在蔓延,患病人數仍在繼續上升。當年已75歲的陳菊梅教授臨危受命,奔赴疫區探查病因——找不到確切的病因,治療就是無的放矢。到了疫區后,陳菊梅教授晝夜不休地開始了嚴謹科學的探查和分析,隨后力排眾議,斷定為病毒感染!這立即引起了軒然大波——質疑和壓力迅速壓過來,所有人的目光都注視著她——必須得有說服眾人的確切證據。

在此情況下,陳菊梅教授立即從三〇二醫院抽調實驗室專家趕過來采集血清標本、進行病毒分類檢測。他們經過3天3夜的連續奮戰,最終給出了支持陳菊梅教授的判斷的證據——這些學生是被腸道埃柯病毒感染的!病因徹底查清了,得到對癥治療的學生,也在最短的時間內全部康復出院了……

在2003年抗擊“非典”的攻堅戰役中,陳菊梅教授不顧危險,以其淵博的學識和一名老醫務工作者的高度責任心,一口氣創下了五個“第一”:她在北京地區第一次主持了對“非典”患者的專家會診;在很多人對“非典”疫情茫然無助時,她第一個在媒體上宣傳“非典”防治知識;她還是“非典”期間第一個接受中央媒體訪談的醫學專家;她利用現代傳播渠道,又成為第一批在軍隊遠程會診中心講授預防“非典”感染的專家;在診治患者的同時,她連續奮戰4晝夜、分秒必爭地主編了全軍第一本《非典型肺炎防治手冊》,并在專業期刊開辟了第一個“非典”專欄解析疫情——在“非典”兇猛,人心惶惶的那幾個月里,陳菊梅教授創下的這“五個第一”,對穩定當時的民心起到了至關重要的作用……

“非典”疫情被控制住后,陳菊梅教授帶領專家組成員深入總結了我國在傳染病疫情大面積突發時的“防控短板”,最終形成了一份《關于優化突發疫情防治力量戰斗編成》的報告。在這份報告中,他們梳理了近年來幾次撲滅疫情的經驗教訓,提出了加強我國傳染病專科醫院建設的建議。此后,三〇二醫院相繼抽調眾多精英,組建了全軍唯一野戰傳染病醫院,后重組為全軍唯一野戰傳染病醫療所,不但成立了全軍傳染病防治技術臨床培訓基地,還發展成為全國最大、綜合實力最強、收治病人最多的三級甲等傳染病醫院。“非典”之后,三〇二醫院在汶川、海地、玉樹抗震救災、防控“甲流”等多樣化軍事衛勤保障任務中,發揮出了十分重要的作用。

“如果沒有陳菊梅,就不可能有今天的三〇二醫院。”這是歷任院領導的共識。

四川汶川突發特大地震那年,陳菊梅教授已是83歲高齡的老人了。然而,當人們看見她的身影出現在震災現場,不顧余震的威脅,拄著木棍,頂著酷暑高溫,行走在北川、什邡、綿竹等重災區的廢墟上查看災后傷情、疫情,指導防治工作時,她卻無所畏懼地擦著汗水說:“別看我83歲了,但我仍是一名戰士!我和你們一樣,都是來戰斗的。”在地震災區的日日夜夜里,她不像一個年邁的老人,真的像一位沖鋒陷陣的戰士那樣,晝夜奔忙,悉心地對災區的水源衛生監督、環境衛生監測、衛生防疫機制和環境消毒等作了全面評估,在采集了大量的一手資料后,陳菊梅教授以其淵博的學識,對震災過后可能發生的疫病進行科學預測和客觀分析,提出了“完善監測體系、突出防疫重點、實施科學防疫”三項重要的防控建議,并在最短的時間內主持編寫了《地震災后傳染病防治手冊》《地震災區醫院院內感染預防指南》等科普書籍并迅速下發,為指導災區疫病防治,為打破“大災過后必有大疫”的“鐵律”,發揮了極其重要的作用。

更讓人感動的是,在整個救災過程中,陳菊梅居然沒有戴口罩。中央電視臺等新聞媒體把這個細節報道出去后,陳菊梅不戴口罩的形象以及她所說的“這是災區,又不是疫區,即使像北川縣城這樣災情特別嚴重的地方,經過防疫人員的努力,也已經是非常安全的”之類的話,迅速化解了外界關于“災區已發生瘟疫和傳染病”的謠言,再一次以一名傳染病學者的言行,安撫了民心,穩定了軍心。

在逝去的歲月里,對陳菊梅教授而言,類似這樣的事情已是“家常便飯”。65年來,她先后數十次參與國家和軍隊重大緊急任務,并為部隊和社會鑄就了一道道堅實的防疫“盾牌”!

陳菊梅教授作為當之無愧的傳染病學泰斗,目光一直盯著未來:“傳染病學后繼無人怎么行呢?”在她的倡導下,三〇二醫院設立了“菊梅人才基金”等,對后學精英進行重點培養。擔任三〇二醫院專家組組長30年來,陳菊梅教授帶教出包括“全軍科技領軍人才培養對象”、“全軍學科拔尖人才培養對象”、“院士后備人選”、總后“科技銀星”等在內的傳染病防治骨干近千名;她負責把關定向的科研課題中有近百項獲得國家、軍隊重大科技成果獎……

人如其名。這句話在陳菊梅的身上得到了最好的詮釋和印證!“人如菊淡,品如梅清”。正是這種“菊梅品格”,成就了她的事業,卻大半生淡泊名利——某藥物研究所與某藥廠根據陳菊梅的研究成果,生產出了一種新的降酶藥物,獲得了國際金獎,她作為首研者卻沒得到任何回報,對此,她淡然處之。聽到要拍她的電視專題片,她說:“我只做了些應該做的工作,不值得宣揚。”聽說院里要為她寫傳記,她更不同意。國外某些編輯部想將她列入世界名人錄,她一一回函拒絕。三〇二醫院黨委準備以4位老專家的名字為新病區4個“綠色園林”命名時,她婉拒說:“我是醫生,為傳染病患者服務,是應該做的,這事兒就沒必要了……”

記者注意到,在陳菊梅教授辦公室的窗臺上,放著兩盆花卉——文竹和蘭草。這兩種花卉再加上她名字里面的“菊梅”二字,這正好構成了梅蘭竹菊“花中四君子”;但花草無言,卻悄然見證著一代名師的醫者情懷……