被人仰視和像民工一樣生存

李丹

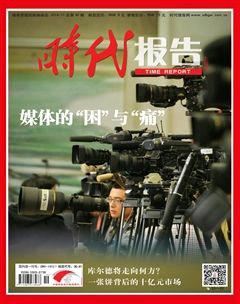

在豆瓣“電視民工堅(jiān)強(qiáng)不息”小組的標(biāo)簽中,“電視行業(yè)這座黑煤窯的牲口”最讓人印象深刻,以戲謔之語(yǔ)道出了電視人所必須忍受的苦楚。而當(dāng)我們伸出觸角探知電視記者的生存狀態(tài)時(shí),就會(huì)明白這個(gè)標(biāo)簽顯得過(guò)于單一,也太過(guò)悲情。

“徘徊在新聞范兒和娛樂(lè)范兒之間”

“活得像個(gè)機(jī)器” 。趙易洋(化名)2008年的唯一一條QQ簽名,有些悲觀。

這是他工作近一年后的感嘆。作為河南省電視臺(tái)某頻道的出鏡記者,他還是沒(méi)能習(xí)慣電視臺(tái)的工作節(jié)奏。從實(shí)習(xí)生做起的他,那時(shí)還處于“食物鏈”的最底端。拿著電視臺(tái)里最少的工資,卻做著最辛苦的活兒。每天除了要找新聞線索進(jìn)行采訪,還要自己寫稿、錄音、編輯,而且要隨時(shí)面對(duì)審核通不過(guò)的可能。當(dāng)他向上仰望,還有頻道聘、企聘、臺(tái)聘、局聘、在編一座座大山等著他來(lái)攀爬。

后來(lái)他的QQ簽名里面雖然也會(huì)出現(xiàn)“困”“累”的字眼,但是基調(diào)已經(jīng)明亮了許多。剛開(kāi)始進(jìn)入電視臺(tái)時(shí),趙易洋的收入只有基本工資1000元左右,能顧上基本的吃喝。等到工作到一定年份,從生手“混”到了熟手,他的收入里面漸漸加入了績(jī)效獎(jiǎng)金。

臺(tái)里的獎(jiǎng)金有一套特殊的算法:根據(jù)每個(gè)欄目的工作完成量劃定其每月獎(jiǎng)金總額,欄目組再根據(jù)每個(gè)人的具體表現(xiàn)進(jìn)行調(diào)整。他現(xiàn)在每個(gè)月的獎(jiǎng)金4000~5000元,但是他還要被扣“三金”和其他費(fèi)用。如果被發(fā)現(xiàn)有編輯或錄音錯(cuò)誤,他還得“倒貼”,最后拿到手的錢大概只有3000元左右。至于車馬費(fèi)之類的“灰色收入”,趙易洋幾乎從來(lái)沒(méi)有碰到過(guò)。做民生新聞,接觸的是最底層的普通老百姓,偶爾他還需要自己掏錢來(lái)接濟(jì)下采訪對(duì)象。

對(duì)于臺(tái)里工資的發(fā)放方式,趙易洋認(rèn)為還是比較公平的。但這份工作另有一種“不公平”。最令他不能忍受的“不公平”是每周只能休息一天,每年只有“十一”和春節(jié)兩次公休假,其他的法定節(jié)日一律不休息。他所在的欄目,是一檔民生類直播新聞節(jié)目,每天采訪任務(wù)量都非常大,節(jié)目組人手不夠,只能用這種方式彌補(bǔ)勞動(dòng)力的不足。

趙易洋所在的頻道二百多人,有編制的(臺(tái)聘、局聘、在編)占一半,剩下的就是像他一樣的“電視民工”。能混進(jìn)“臺(tái)聘”,成為那個(gè)圈子的人,他也曾想過(guò),但是兩年前這條道路就被堵死了,臺(tái)里基本上已經(jīng)沒(méi)有名額了。后來(lái)他不再想了,而是專注于自己的工作。他感恩電視記者這份工作帶給他的酸甜苦辣。在這七年里,他曾在早上四點(diǎn)起床提前到高考現(xiàn)場(chǎng) ,等待采訪那里的學(xué)生和家長(zhǎng),也曾為了讓幾個(gè)印刷工人過(guò)個(gè)安穩(wěn)年,幫他們討薪,大冬天的在外面跑了一天。趙易洋還曾遇到一些極端的案件,甚至在肢體破碎的車禍現(xiàn)場(chǎng),還要忍著內(nèi)心復(fù)雜的滋味,“冷漠”地構(gòu)想如何用文字和畫面還原現(xiàn)場(chǎng)。

“徘徊在新聞范兒和娛樂(lè)范兒之間”,趙易洋這樣定義自己。在工作和生活中,他都少不了自?shī)首詷?lè)。用“美拍”軟件拍成十幾秒的MV或者將好多張自拍照放在微博上,在社交軟件上和同事斗斗嘴、開(kāi)開(kāi)玩笑,這是他的解壓方式。

“該來(lái)的終歸要來(lái),雖然滿是擔(dān)心和恐懼,卻只能選擇向前”

2006年7月,剛從天津師范大學(xué)畢業(yè)沒(méi)多久的曹愛(ài)文就體驗(yàn)了一把做“名記”的感覺(jué)。7月10日,在一次采訪落水少女的報(bào)道現(xiàn)場(chǎng),曹愛(ài)文不是先去采訪,而是挺身而出,趴在女孩身上做人工呼吸。經(jīng)過(guò)多次努力,女孩最終沒(méi)能醒來(lái)。看著女孩的尸體,曹愛(ài)文無(wú)助地哭了。在場(chǎng)的一名攝影師拍下了曹愛(ài)文哭泣的照片。照片一經(jīng)上網(wǎng),立刻引來(lái)眾多網(wǎng)友跟帖,很多網(wǎng)友稱之為當(dāng)今中國(guó)最美麗的女記者。

曹愛(ài)文根本沒(méi)料到自己源于本能的做法,會(huì)有“蝴蝶效應(yīng)”般的強(qiáng)烈反響。那時(shí),她從學(xué)校畢業(yè)到河南省電視臺(tái)都市頻道。學(xué)播音主持的她對(duì)于最初的采訪、寫稿子、做片子非常不適應(yīng),但是她極其用功和努力。在她單獨(dú)跑新聞的第一個(gè)月,她的任務(wù)量就在高手林立的報(bào)道部中位列第六,連續(xù)六個(gè)月的工作量都位居報(bào)道部前列。報(bào)道部夜班是清一色的男記者,可是經(jīng)常下午五六點(diǎn)鐘會(huì)有突發(fā)事件發(fā)生,她也常常毛遂自薦,采訪完回來(lái)加班到深夜十一點(diǎn)鐘。為了拍攝節(jié)目,她會(huì)被繩索綁著,冒著極大危險(xiǎn)被吊進(jìn)十多米深的洞穴中,她和攝像師化裝成買家對(duì)一些假冒偽劣廠家進(jìn)行暗訪。而為了小學(xué)生的食品衛(wèi)生,她甚至當(dāng)街怒斥學(xué)校附近的商店老板。

然而,在冠上“中國(guó)最美女記者”的名號(hào)之后,她感到了前所未有的壓力和困惑。“冥冥中都是安排好的/那天,那時(shí),那刻/選擇我/于是,今天23歲的我/就必須提早經(jīng)歷30歲的困惑/面對(duì)紛繁復(fù)雜的生活/有點(diǎn)四面楚歌/是老天在考驗(yàn)我嗎/還是本來(lái)就不是福是禍/不在生活中沉默/就在生活中掙扎/我,還是我/選擇在煉獄中長(zhǎng)大”,她寫的這首小詩(shī),可以反映她那時(shí)迷茫的心境。

臺(tái)里的領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)給她一個(gè)月的時(shí)間做名人。她就真的做了一個(gè)月的“名人”——被省里的領(lǐng)導(dǎo)接見(jiàn),接受中央電視臺(tái)的采訪,到處給別人演講。在接受采訪時(shí),她一直強(qiáng)調(diào)“遇事站出來(lái)的人少了,救人才會(huì)成為新聞,大家這么關(guān)注我其實(shí)是一件很悲哀的事情。我建議不要報(bào)道我,還是帶著大家一起去反思吧”“大家那么關(guān)注我這個(gè)事情,在電視上、電腦上不停地放這些畫面,我覺(jué)得對(duì)孩子家人是一種傷害”。一個(gè)月過(guò)后,她一點(diǎn)也沒(méi)喜歡上當(dāng)名人的感覺(jué),只想盡快回到自己的工作崗位上。她總覺(jué)得這一個(gè)月的生活太像“明星”,但是自己的職業(yè)是記者,明星離自己太遠(yuǎn)了。經(jīng)歷了這些起伏之后,曹愛(ài)文漸漸知道內(nèi)心最想要的是什么。

成名畢竟給她帶來(lái)了從體制外進(jìn)入體制內(nèi)的機(jī)遇。2008年5月,曹愛(ài)文從河南電視臺(tái)都市頻道調(diào)到河南電視臺(tái)新聞中心工作,崗位仍然是記者。以前在都市頻道時(shí),采訪報(bào)道的問(wèn)題,突發(fā)事件多一些,比較具體一些。現(xiàn)在接觸政策、方針?lè)矫娴臇|西更多一些,相對(duì)宏觀一些。兩類報(bào)道的價(jià)值取向雖然一樣,但展現(xiàn)問(wèn)題的角度,有很大的差別,后者對(duì)記者的邏輯能力要求更多一些,這讓她感覺(jué)壓力很大。

因?yàn)橹容^大,曹愛(ài)文在新聞?lì)A(yù)告宣傳片中露臉的機(jī)會(huì)更多了,還參與報(bào)道了河南兩會(huì)、博鰲論壇等內(nèi)容。她結(jié)了婚,生了女兒,當(dāng)了媽媽,生活發(fā)生了巨大的變化。當(dāng)現(xiàn)在的她回憶八年前的那次偶然的成名,她時(shí)而吐槽,“也許名記這個(gè)身份在工作上沒(méi)帶給我什么,甚至很多時(shí)候成了阻礙”,時(shí)而賣萌,“當(dāng)時(shí)出名之后,給我介紹相親的人陡增。我因此認(rèn)識(shí)了我的老公兼同事”。風(fēng)波過(guò)后,曹愛(ài)文還是那個(gè)仗義執(zhí)言、率真活潑的“女漢子”。她仍不懼辛苦地跑在新聞第一線,最常有的感覺(jué)是“餓”,仍在微博上“口無(wú)遮攔”地抒發(fā)自己的見(jiàn)解,仍癡迷于新聞帶給她的所有。endprint

最近的一條微博中,曹愛(ài)文轉(zhuǎn)發(fā)了央視記者白巖松說(shuō)過(guò)的一句話:“全世界記者的收入都是排在這個(gè)國(guó)家的中下,美國(guó)也一樣。所以想發(fā)財(cái)不是要來(lái)這里的。養(yǎng)家糊口記者不是好職業(yè),記者有另外的收入,情感收入,精神收入,有一種推動(dòng)社會(huì)堡壘的卑微的尊嚴(yán)感。”轉(zhuǎn)發(fā)的評(píng)論中,她用一種略帶無(wú)奈,又充滿激情的語(yǔ)氣說(shuō):“好吧,為了我們的新聞理想,前進(jìn)吧!”這是成名過(guò)后的曹愛(ài)文,心中最向往的彼岸。

從普通司機(jī)到攝像記者

2008年11月27日晚10時(shí),正在值夜班的攝像記者司智洪接到頻道熱線,稱鄭州市農(nóng)業(yè)路和中州大道交叉口附近的立交橋上一個(gè)大貨車所拉的鋼板甩到路面上,嚴(yán)重影響交通安全。司智洪趕到后,飛快地跑向事發(fā)現(xiàn)場(chǎng),他先是在大貨車的東側(cè)拍了一會(huì)兒,之后又趕到西側(cè)拍攝。當(dāng)時(shí),距離貨車南約10米的地方擺放了一個(gè)反光三角錐,但由于橋上沒(méi)有路燈光線很暗,一輛超速行駛的QQ轎車由南向北駛來(lái),從背后將司智洪撞倒在地。三十三歲的生命戛然而止。

再過(guò)一個(gè)多月,司智洪就將成為正式的臺(tái)聘員工,但這一天他永遠(yuǎn)也看不到了。

1993年中專畢業(yè)的司智洪,為了挑起家中的重?fù)?dān),選擇了就業(yè),先后當(dāng)過(guò)會(huì)計(jì)和轎車司機(jī)。1997年,河南電視臺(tái)都市頻道籌備創(chuàng)立,司智洪成為第一批老員工,職業(yè)還是司機(jī)。由于采訪任務(wù)繁重,都市頻道的采訪車司機(jī)每個(gè)月都要至少跑5000公里以上,但是司智洪從來(lái)都沒(méi)喊過(guò)一句累。他有一個(gè)習(xí)慣,開(kāi)車到達(dá)采訪目的地后,不喜歡下車看熱鬧,喜歡一個(gè)人坐在車上看書。那幾年司智洪白天上班,晚上報(bào)名進(jìn)夜校學(xué)習(xí),他跟家里人說(shuō)自己要拿文憑,不能總當(dāng)一輩子司機(jī)。就這樣,司智洪先后取得了自修大專文憑和本科文憑。

2004年司智洪轉(zhuǎn)崗成為一名攝像記者。在都市頻道工作的11年當(dāng)中,他先后參加過(guò)抗洪搶險(xiǎn)等重大新聞事件的采訪報(bào)道工作。2008年5月,汶川發(fā)生特大地震后,司智洪五次請(qǐng)命,要求到抗震救災(zāi)第一線。當(dāng)時(shí)因?yàn)榭紤]到他的孩子才4歲,單位沒(méi)有批準(zhǔn)他去。

但到了5月28日,都市頻道準(zhǔn)備派第二批記者趕赴災(zāi)區(qū)采訪時(shí),司智洪又多次向單位請(qǐng)命,這次,他終于得到了批準(zhǔn)。在災(zāi)區(qū)的日子里,他先后到安縣、江油、綿陽(yáng)等地進(jìn)行實(shí)地采訪,發(fā)回了大量的報(bào)道。

“他非常勤奮。”報(bào)道部主管郭士飛說(shuō),“司智洪是欄目組攝像記者組中年齡最大的一位,但在工作中從來(lái)不甘示弱,每年考核都不錯(cuò),尤其今年,他的工作更加突飛猛進(jìn)。前一段時(shí)間,司智洪通過(guò)刻苦學(xué)習(xí),順利通過(guò)了臺(tái)聘記者資格考試,現(xiàn)在正在臺(tái)聘試用期。”

從一名普通司機(jī)到一名優(yōu)秀攝像記者,要走的路很長(zhǎng),司智洪經(jīng)過(guò)自己的努力完成了這個(gè)跨越。

“作為一名普通記者,他在生命的最后一刻,仍然在用手中的攝像機(jī)記錄正在發(fā)生的新聞事件,踐行著自己作為一個(gè)記者的忠實(shí)承諾,我們?yōu)樗械津湴粒倪@種敬業(yè)精神值得我們每一個(gè)新聞工作者學(xué)習(xí)。”郭士飛說(shuō)。

2008年12月2日,時(shí)任省委書記的徐光春做出批示:司智洪記者不幸因公殉職,特致深切哀悼。他愛(ài)崗敬業(yè)、愛(ài)民助人的事跡與品質(zhì)值得大家學(xué)習(xí)。

電視記者的工資單

中國(guó)省級(jí)以上電視臺(tái)的記者幾乎都擁有相同的命運(yùn)。一名安徽電視臺(tái)的工作人員曾向《時(shí)代報(bào)告》記者透露,安徽臺(tái)的欄目聘和頻道聘就是“臨時(shí)工”的性質(zhì),幾乎不可能轉(zhuǎn)成臺(tái)聘,企聘的機(jī)會(huì)稍大一些,但是也要等待電視臺(tái)空出名額。臺(tái)里必須要有崗位提出了人事申請(qǐng),由臺(tái)長(zhǎng)批準(zhǔn)后,才正式有了臺(tái)聘的名額。假如沒(méi)有人事需求,即便員工工作再久,也沒(méi)有轉(zhuǎn)臺(tái)聘的可能。好多畢業(yè)之前就在電視臺(tái)實(shí)習(xí)的學(xué)生,之所以工作很多年還沒(méi)有臺(tái)聘,就是因?yàn)闆](méi)有名額。他們偶爾會(huì)參加電視臺(tái)正式的招聘考試,跟那些來(lái)應(yīng)聘的人一起爭(zhēng)奪幾個(gè)席位。所以在電視臺(tái)面試的時(shí)候常常會(huì)看到一些電視臺(tái)的“老員工”。安徽電視臺(tái)員工大約2000多人,臺(tái)聘和在編的約1100多人,其他編制的大約1000人。臺(tái)聘與企聘待遇差得很大。臺(tái)聘與在編員工每年有兩次發(fā)放大額獎(jiǎng)金的機(jī)會(huì),分別是年中和年終。在編的更有水電、住房等一系列補(bǔ)貼。

湖南衛(wèi)視曾被曝出大量低薪聘用剛從影視專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生作為廉價(jià)勞動(dòng)力。“592職業(yè)圈”網(wǎng)站上,湖南衛(wèi)視員工所曬的工資單中,最低只有1500.元,平均7073.元,.最高21222.元。也許其中的數(shù)據(jù)并不十分準(zhǔn)確,但仍從一個(gè)側(cè)面窺見(jiàn)這個(gè)行業(yè)的收入差距之大。

中央電視臺(tái)作為國(guó)家副部級(jí)事業(yè)單位,情況依舊如此。雖然央視早已開(kāi)始企聘改革,但依然有著事業(yè)編制。有報(bào)道稱,目前央視事業(yè)編制大概還有近3000個(gè),這部分人是央視的“正式職工”。正式職工有職稱,也不會(huì)隨意被開(kāi)除,在工資、保險(xiǎn)、養(yǎng)老上都能有保障。工資不僅有級(jí)別工資、化妝費(fèi),還有特殊津貼。編制內(nèi)員工,每月底薪在1萬(wàn)元以上,每年年末還能夠分到增收節(jié)支獎(jiǎng),這由每年的廣告收入決定,一般在8萬(wàn)到10萬(wàn)不等。更讓人艷羨的是“中央電視臺(tái)”這個(gè)無(wú)可比擬的平臺(tái)。央視主持人雖然禁止參加商業(yè)活動(dòng),但仍然可以通過(guò)出書等渠道獲得其他收入。據(jù)報(bào)道稱,原央視記者柴靜2013年出版的《看見(jiàn)》一書,所掙版稅近1000萬(wàn)。這筆錢足夠她搬離出租屋,買一套自己的房子,也足夠她離開(kāi)工作了11年的老東家,另謀出路。

但許多籍籍無(wú)名的記者,只能選擇用搞副業(yè)賺的錢接濟(jì)自己的新聞理想。有人做淘寶,有人搞代購(gòu),也有人開(kāi)實(shí)體店。另一個(gè)更無(wú)奈的事實(shí)是,大部分記者根本就沒(méi)有時(shí)間發(fā)展第二職業(yè)。在被觀眾仰視的同時(shí),他們?nèi)砸窭宵S牛一樣在自己的一畝三分地上卑微地耕作。endprint

- 時(shí)代報(bào)告的其它文章

- 民間?書信

- 一個(gè)人的立交橋

- 尋找親愛(ài)的

- 養(yǎng)子溝散記

- 拾狗糞的父親美麗的夢(mèng)

- 丐幫漂流記