拼貼和雙重繪畫

汪民安

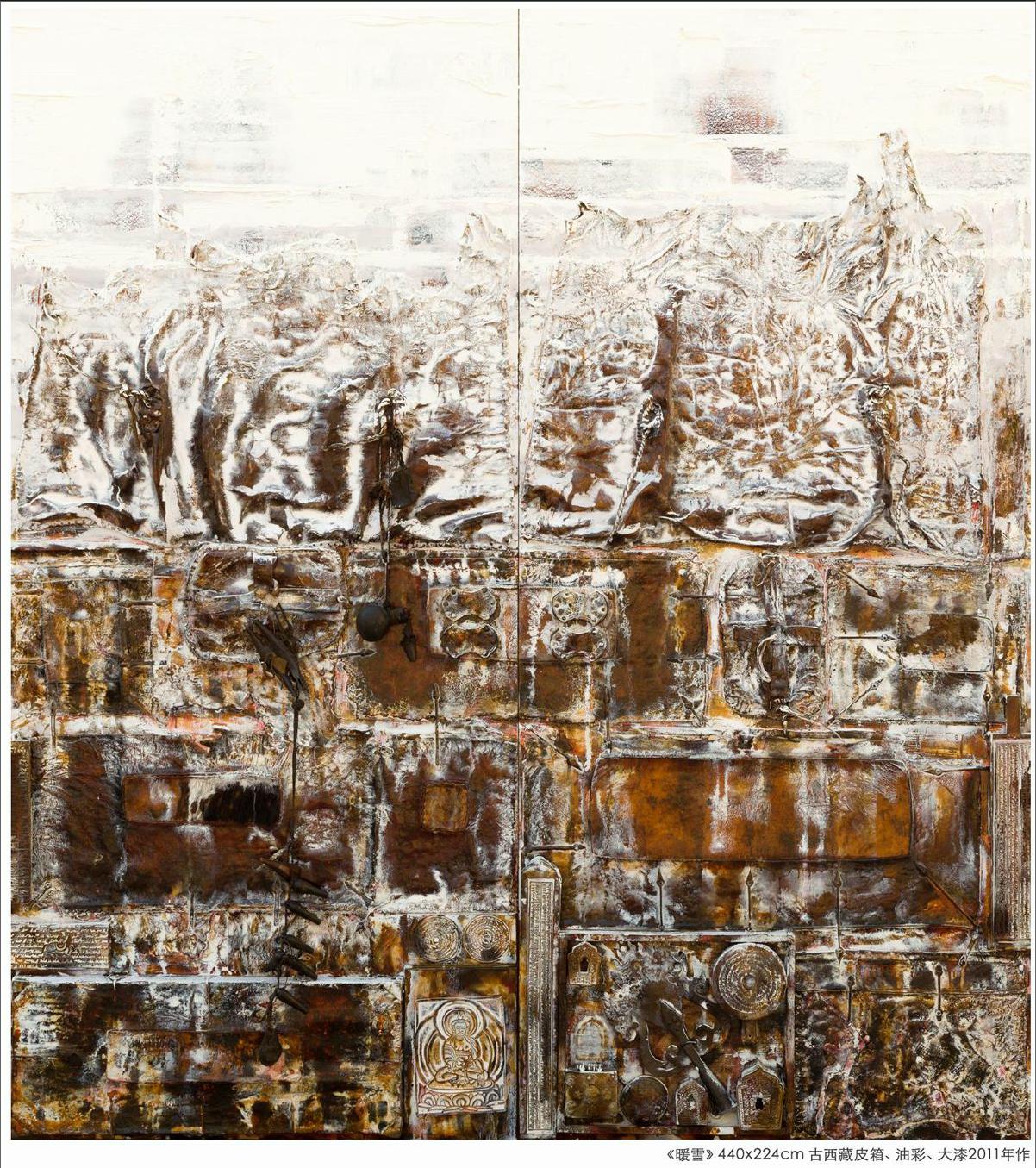

這些作品中最顯著的是黃鋼對(duì)西藏的佛經(jīng)雕板的運(yùn)用。這些雕板本身就是作品。它們由西藏寺院的僧人所刻制,是些僧人的作品,它們不僅雕刻了佛經(jīng)文字,而且還穿越了漫長(zhǎng)的歷史霧靄,雕刻了時(shí)光。這些雕板作品因此具有雙重的痕跡:雕刻的痕跡和時(shí)間的痕跡,我們也可以說。藝術(shù)的痕跡和歷史的痕跡。現(xiàn)在,黃鋼對(duì)它們的挪用,就不是對(duì)一般意義上的現(xiàn)成品的挪用。通常。在對(duì)現(xiàn)成品的挪用過程中,藝術(shù)家有一種巨大的改造能力,他使現(xiàn)成品脫離原有的語境,而使之進(jìn)入到一個(gè)新語境中,現(xiàn)成物就在這樣的語境轉(zhuǎn)換過程中喪失了原來的語義,而被強(qiáng)行賦予一個(gè)新語義。但是。在黃鋼這里,這里的佛經(jīng)雕板自身已經(jīng)是一個(gè)濃厚的意義載體了。即便脫離了它原有的語境,它的意義也不能輕易地改變和放棄——事實(shí)上,黃鋼也無意強(qiáng)行改變雕板的語義,他并沒有對(duì)雕板做出強(qiáng)制性的改造,相反,他基本保持了雕板的原樣性,并且,讓雕板占據(jù)著相對(duì)重要的位置。讓雕板成為畫面本身。就此,黃鋼與其說是重新賦予了雕板本身新意義,不如說是重新激活了它的古舊意義。激活了它的潛在意義。這個(gè)雕板正是通過藝術(shù)家之手,它沉默的意義重新被喚醒了,它久遠(yuǎn)的歷史痕跡得到了回溯,它沉睡的命運(yùn)借助畫面獲得了曙光。正是在這些作品當(dāng)中,我們看到,一雙手和另一雙手相逢了,雕刻之手和涂抹之手相逢了。這兩雙手穿透了歷史迷霧在相互觸摸。就此。這個(gè)作品實(shí)際上是一種對(duì)話,好像是兩個(gè)人的合作和對(duì)話:一個(gè)古人一個(gè)今人,一個(gè)僧人一個(gè)當(dāng)代藝術(shù)家;一個(gè)信徒一個(gè)無神論者,一個(gè)匿名者和一個(gè)簽名者。這兩個(gè)人,在一個(gè)特定的歷史瞬間。一起創(chuàng)造了這個(gè)作品。

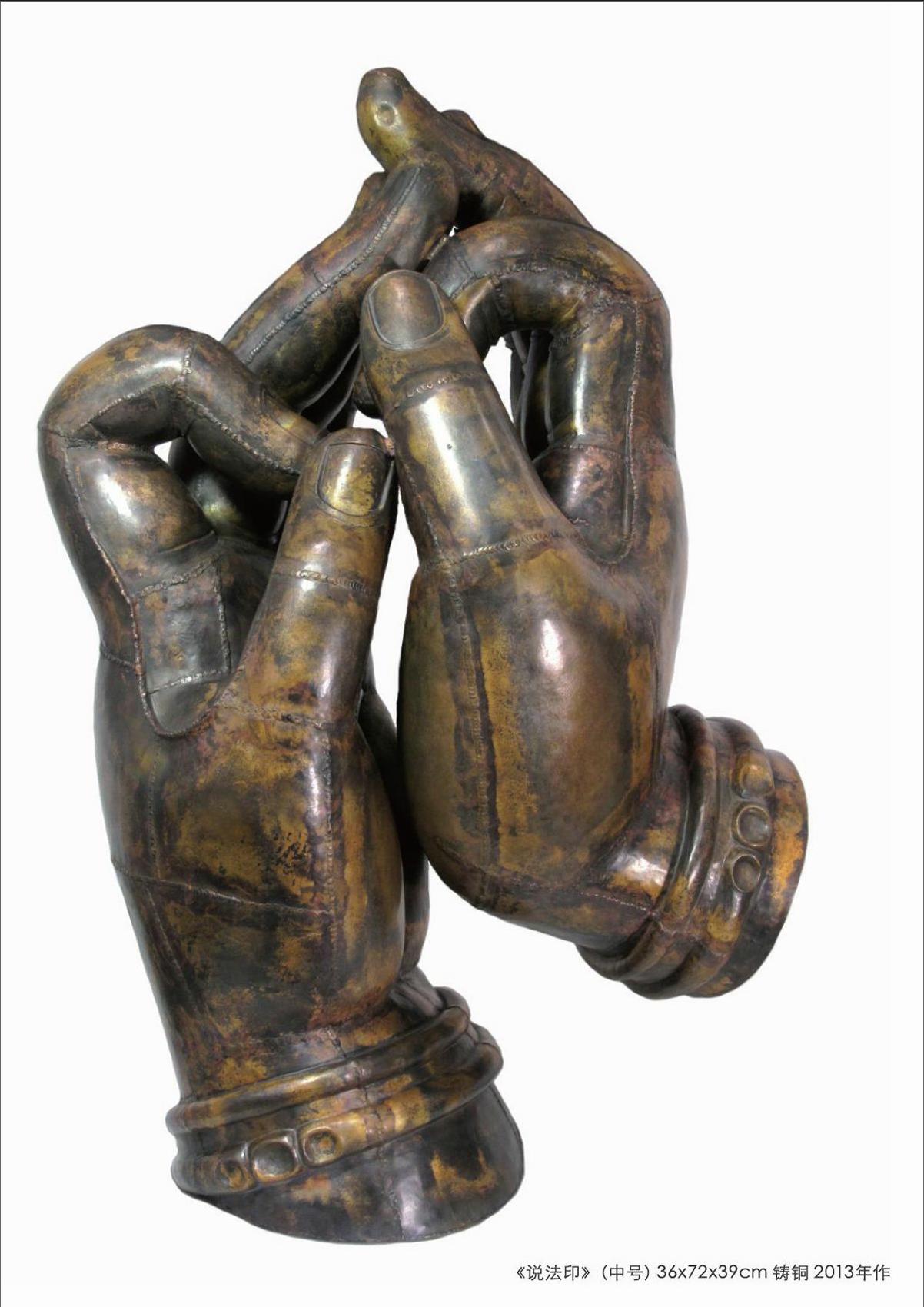

在這個(gè)對(duì)話過程中,出現(xiàn)了什么?我們已經(jīng)看到了兩雙手的重逢。其中一雙手是精雕細(xì)刻,全神貫注,雕刻本身就是自我修煉的技術(shù),雕刻,同它所雕刻的佛經(jīng)的語義相互吻合。我們仿佛看到了一雙握住刀子的手在畫板上的耐心,它們持久地重復(fù),毫不厭倦,毫不急躁。毫不喧嘩。同時(shí),我們也看到了另一雙手,這是一雙涂抹的手,它們不重復(fù),隨機(jī),充滿偶然,興之所至,這雙手的運(yùn)動(dòng),是借助于靈感和悟性,借助于身體,借助于化工材料。這是現(xiàn)時(shí)代的一雙手。是一雙工業(yè)世界和世俗世界的手。這兩雙不同時(shí)間和空間的手的交匯,也可以說。是兩種時(shí)代的交匯,兩種文化的交匯——讓我們更準(zhǔn)確地說——這是兩種生活方式的交匯:一個(gè)古舊信徒的緩慢生活和一個(gè)現(xiàn)代人的奔波生活的交匯。這個(gè)畫面,就將兩個(gè)時(shí)代和兩種生活方式聚集起來,在最根本的意義上。畫面聚集和對(duì)照了兩個(gè)時(shí)代的精神狀態(tài)。

這是從手的角度,從技藝的角度而言的。在另外一個(gè)層面上,在圖像本身的層面上,我們還是看到了兩種符號(hào)對(duì)照。這種對(duì)照,不是從手的勞作出發(fā)的,不是從身體出發(fā)的,這種對(duì)照。是一種觀念的對(duì)照。這里非常明顯的是。存在著有一種宗教和政治的對(duì)照。黃鋼將雕板、皮箱這些古老的器物作為底版,在上面重新組合了毛的形象。組合了五角星。無論是毛還是五角星,在中國(guó)的特有語境中,都是標(biāo)志性的政治符號(hào),它們有它的政治語義。而這些經(jīng)文有它們的宗教語義。這兩種語義在這里交匯了,準(zhǔn)確地說。是在藝術(shù)中交匯了。黃鋼甚至直接將經(jīng)文雕板作為毛或者五角星的形象構(gòu)圖的要素:佛經(jīng)雕板構(gòu)造了五角星,構(gòu)造了毛的形象。這樣的直接效果是:好像五角星在彈奏佛經(jīng)的音符:好像佛經(jīng)的語義在五角星中閃爍,在爬梳,在跳躍。

為什么要進(jìn)行這樣的組合?事實(shí)上,我們很難說這種對(duì)照和組合有什么特殊而具體的思慮:這是政治信仰和宗教信仰的類比性的結(jié)合嗎?或者,這是政治和宗教之間的彼此尖銳反諷?無論如何。五角星或者毛,確實(shí)令人想到了政治信仰。毛或者五角星是我們的共產(chǎn)主義圖騰符號(hào),它巨大的符號(hào)力量曾經(jīng)產(chǎn)生的效應(yīng),同緣自于宗教的信仰效應(yīng)是相似的。盡管二者的教義完全不同,但是,它們對(duì)人所產(chǎn)生的作用方式是相似的。顯然,政治語義和宗教語義的效果并非截然相互排斥一一盡管從畫面上來看,它們?cè)诜?hào)上,在構(gòu)圖上,在色彩上是處在一個(gè)劇烈的對(duì)照的狀態(tài):五角星或者毛從畫面中突出出來,并且占據(jù)著整個(gè)畫面的重心,它們呈現(xiàn)令人刺眼的紅色,莊重并且具有強(qiáng)烈的對(duì)稱感,同畫面的四周的無序的晦暗色彩處在一種直接對(duì)立的狀態(tài)。盡管在形式上是對(duì)立的,但并不妨礙政治統(tǒng)治和宗教信仰之間的類比性。黃鋼的這些作品,在這個(gè)意義上,重新思考了政治和宗教的敏感關(guān)系。事實(shí)上。政教一體化統(tǒng)治了_人類的漫長(zhǎng)時(shí)期。即便在現(xiàn)代社會(huì),即便在政教分離的時(shí)代,政治有時(shí)候采納的就是宗教的形式,反過來,宗教從來就沒有和政治脫離千系。政治和宗教總是難解難分——盡管在黃鋼的這些作品中,政治和宗教的各自語義都有效地沖淡了對(duì)方,盡管這些作品在有意地馴服政治和宗教的合謀,我們還是看到了這種復(fù)雜的政治宗教的內(nèi)在勾連。

不僅如此。黃鋼不斷地對(duì)這個(gè)佛經(jīng)雕板進(jìn)行涂抹,看上去,這種涂抹是掩飾經(jīng)文,是將經(jīng)文覆蓋住,但是,實(shí)際效果是,它相反地要我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)和辨識(shí)經(jīng)文。如果說,僧人對(duì)佛經(jīng)的雕刻是經(jīng)文的第一次書寫的話,那么,黃鋼則是第二次書寫,我們可以將黃鋼的這種涂抹理解成再書寫。這種再書寫的一個(gè)直接效應(yīng)是,人們不得不去仔細(xì)辨認(rèn)佛經(jīng)。事實(shí)上,正是因?yàn)檫@種涂抹和“掩飾”,在這樣的作品面前,人們總是忍不住要去拼命接近畫面,要去細(xì)察畫面,要穿透畫面的掩飾和涂抹痕跡,人們的目光總是要在畫面上耐心搜索,要辨識(shí)那些模糊的細(xì)小符號(hào)。事實(shí)上,這些佛經(jīng)幾乎沒有人能讀懂,它將自身的意義封閉起來,這樣,從閱讀的角度看,它就變成了一個(gè)無法穿透語義的單純的裝飾性符號(hào),建立了一個(gè)裝飾性空間,一個(gè)純形式的繪畫空間。這樣,對(duì)佛經(jīng)文字的細(xì)察。也構(gòu)成了一種奇特的觀畫經(jīng)驗(yàn)。在此,人們似乎看到了雙重繪畫。看到了兩幅畫:一幅是遠(yuǎn)距離看的。是一個(gè)整體,是一個(gè)木板(皮箱)畫,是一個(gè)木板上的抽象圖式,或者說,是一個(gè)深色木板和五角星的拼貼,是木板上的毛澤東的形象。這是遠(yuǎn)距離看到的畫面。但在另外一個(gè)層面上,人們?cè)诮嚯x看到的另外一張畫,這是些細(xì)密的圖式。是些充滿質(zhì)感的凹凸。是些無法確定語義的符號(hào),是些彎彎曲曲充滿回旋感的蔓延線條——這些奇特的幾乎沒有什么人認(rèn)識(shí)的符號(hào)構(gòu)成了另外一張畫,另外一個(gè)繪畫空間,一個(gè)由無數(shù)細(xì)小符號(hào)所編織起來的繪畫空間。一個(gè)由各種圖案編織起來的空間——確實(shí)佛經(jīng)文字符號(hào)并非不是一個(gè)無限的繁復(fù)世界。在此。經(jīng)文符號(hào),不僅僅是作為一種宗教教義而出現(xiàn)的。而且還是作為一種單純的視覺符號(hào)而出現(xiàn)的,它自身具有一種獨(dú)立的繪畫性。

就此,這實(shí)際上包含著雙重觀看,雙重視覺經(jīng)驗(yàn)。一幅作品,居然存在著兩張繪畫,居然有兩個(gè)空間存在其中!我們也可以說,一張畫是由兩張畫所構(gòu)成。黃鋼就此打開了繪畫的深度,這個(gè)深度并不是通常所說的意義埋伏在畫面之后的深度,而是繪畫表層就包含著深度。畫面形式包含有深度:深度就埋伏在單純的形式中。

我們還可以說,深度埋伏在形式中,還有另外一層意義。黃鋼的許多作品是由西藏人的皮箱(以及皮箱上的各種飾物)和佛經(jīng)雕板拼貼而成的。這些佛經(jīng)雕板鑲嵌在皮箱上面,像是一塊一塊的補(bǔ)丁。這些皮箱本身遭受過風(fēng)雨的侵蝕,它們有自身的坎坷,有自身的風(fēng)化命運(yùn)。它們是旅行物,是命運(yùn)飄搖的浮橋。但是,黃鋼的縫補(bǔ),讓人們看到,支撐這些皮箱的,是那些補(bǔ)丁式的教義。在此,人們不僅看到了政治和宗教的語義的復(fù)雜勾連,而且還看到了佛經(jīng)在旅行。皮箱子這次背著的,不是衣食行李,而是教義。那些教義,盡管是片斷的,令我們難以理解。但是。我們知道,它需要被再現(xiàn),需要表達(dá),更重要的是,它需要被裝載,被背負(fù),被啟示,即便面目模糊,它還是需要喃喃低語。endprint