四中全會:從治標走向治本

楊薇

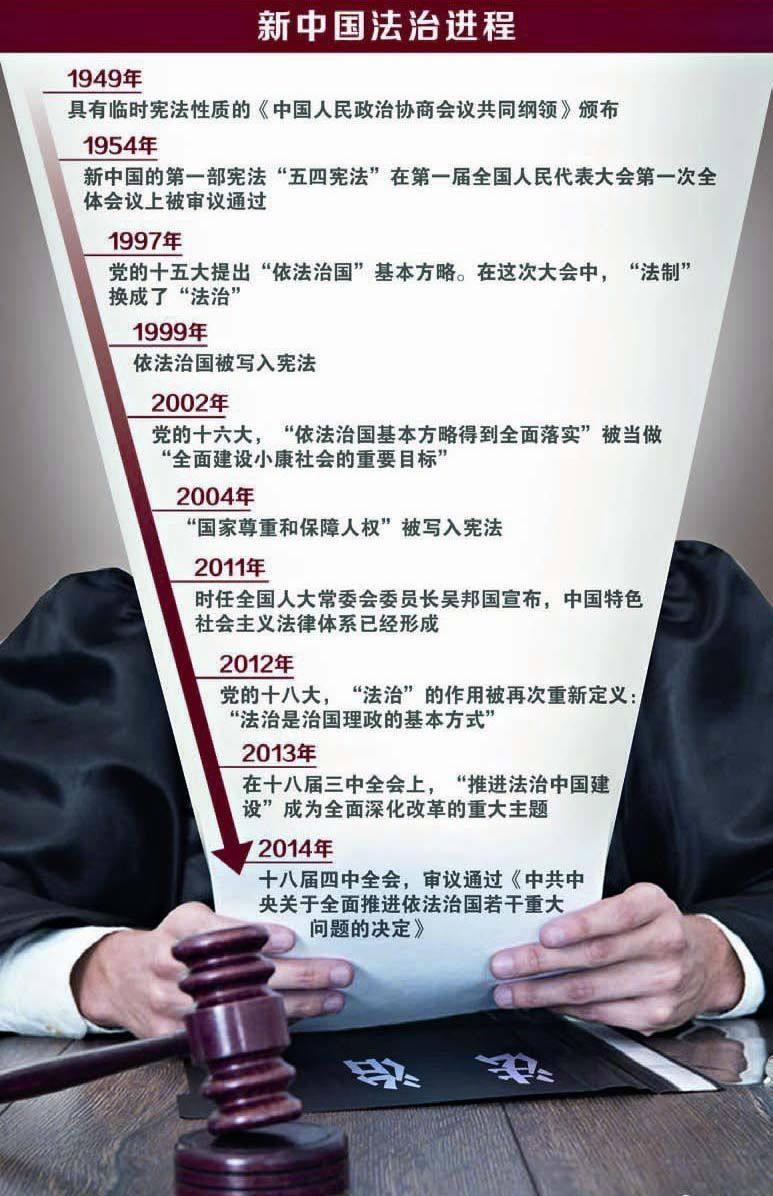

中國共產黨第十八屆中央委員會第四次全體會議(以下簡稱四中全會)審議通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)內容極其豐富且令人振奮。特別是“建立重大決策終身責任追究制度及責任倒查機制”、“建立領導干部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄”、“最高人民法院設立巡回法庭,探索設立跨行政區劃的人民法院和人民檢察院”、“把法治建設成效納入政績考核指標體系”一個個擲地有聲、富有操作性的決策,向全世界詮釋了中國依法治國“升級版”的含義,展示了中國共產黨強大的自我完善能力和深化改革的堅定決心,社會主義制度的生命力再一次得到驗證。

專家普遍認為,在依法治國方略提出17年之后,黨的全會首次以“依法治國”為主題,無疑為未來中國建設法治國家描繪出新的路線圖。中國走向法治國家的腳步越來越清晰,進程也必將加快。

依法治國“升級版”

“《決定》對依法治國做出一些新論斷、新部署,是依法治國的‘升級版,是在新的歷史起點上推進中國特色社會主義事業的綱領性文獻。”國防大學馬克思主義研究所季明教授說。

他指出,從十八屆三中全會在全面深化改革藍圖中強調“建設法治中國”,到剛剛結束的四中全會首次以依法治國為主題,一年之間,兩大主題,既宣示了中國共產黨高揚法治旗幟、開創全面深化改革新格局的堅定信念,也展示了中國共產黨在堅持和發展中國特色社會主義進程中依靠法治為改革保駕護航,依靠法治為改革頂起大梁的堅實步伐。

中共中央黨校黨建研究部主任王長江則用了“提升”一詞。“以一次全會的形式研究依法治國,更加彰顯了很多問題的解決從治標走向治本,這不管是從理念上還是實質上,都是一種提升。同時,在促進國家治理體系和治理能力現代化這個框架下談依法治國,表明一種非常強烈的制度設計的導向。”

“法治,即是一種規范。一方面是要規范人的行為,另一方面是要規范權力。不合理的權力格局往往沉淀出不合理的利益格局。而當要以改革的手段向前推進時,就會觸動一些既得利益的藩籬。如何打破這種藩籬,是執政黨面臨的最大的挑戰和責任,也需要執政黨拿出勇氣和決心。”王長江進一步分析說,“打破這種藩籬,迫切需要法治的支持和保障。但是,不是說我們出臺一個或幾個法律,問題就解決了,而是必須進行頂層設計。而以一次全會的形式全面推進依法治國,正是以系統思維進行頂層設計的體現。”

季明強調,四中全會提出法律的生命力在于實施,法律的權威也在于實施。四中全會閉幕了,圍繞這次會議精神的學習將在全國掀起,依法治國的“升級版”方案也將就此進入學習、貫徹和落實的周期。在今天的中國,強調依法治國,最終必須“落實、落細、落小”。要按照四中全會的決策部署,結合當前的國情黨情軍情,依據黨和國家的現行政策法律,積極吸收實踐新鮮成果,一方面,要對現有的法規制度進行“廢、改、立”;另一方面,要加緊出臺更加剛性更加完備的新法規制度。要把“依法治國”這四個字,變成每一個中國人都看得見、摸得著的具體原則、具體做法、具體氛圍。

依憲治國:全面推進依法治國的基石

“依憲治國”一詞最早提出就是來描述依法治國一詞的內涵和特征的,其核心含義是要突出依法治國的關鍵是依憲治國。

中國社會科學院法學所副所長研究員莫紀宏指出,四中全會公報不僅對依憲治國在全面推進依法治國中的核心地位和重要作用作了充分肯定,重申了習近平總書記“堅持依法治國首先要堅持依憲治國,堅持依法執政首先要堅持依憲執政”的講話精神,更重要的是,公報還就依憲治國的內涵提出了幾項具體要求:包括完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系,加強憲法實施;健全憲法實施和監督制度,完善全國人大及其常委會憲法監督制度,健全憲法解釋程序機制。此外,公報還強調指出:“使每一項立法都符合憲法精神”。

莫紀宏認為,貫徹落實依憲治國,全國人大及其常委會作為依據憲法具有監督憲法實施職責的最高國家權力機關負有重要的使命;作為憲法原則具體化的各項立法活動首先要體現依憲治國的要求,要貫徹依憲立法的精神;作為保證憲法實施的憲法解釋工作是依憲治國最重要的制度舉措,必須通過完善程序和機制的方式來推進。

中國社會科學院法學所研究員周漢華在解讀時說,公報突出依憲治國的基礎地位,進一步明確表明了依憲治國是全面推進依法治國戰略布局的基石。其次,明確了黨的領導與全面推進依法治國的關系,強調了依憲治國在戰略布局中的根本性;強調了依憲治國在全局部署中的優先性。現行憲法規定,一切國家機關和武裝力量、各政黨和各社會團體、各企業事業組織都必須遵守憲法和法律,并負有維護憲法尊嚴、保證憲法實施的職責。憲法還規定全國人大常委會負責解釋憲法,全國人大和全國人大常委會負責監督憲法實施。但是,因為各種原因,距離形成全民遵守憲法、保證憲法實施的目標還有一定距離。

“俗話說,基礎不牢,地動山搖。全面推進依法治國,只有首先確立憲法權威,才能確立法治權威。”周漢華自信地說,公報對于“首先要”的強調,突出了依憲治國在全局部署中的優先性;公報還對健全憲法實施和監督制度,完善全國人大及其常委會憲法監督制度,健全憲法解釋程序機制進行了具體部署,這讓我們對全面推進依法治國偉大實踐更加充滿信心。

反腐長效機制與權力法治化

十八大以來,黨中央以“零容忍”態度來懲治腐敗,并通過強化中央巡視、反四風、八項規定、群眾路線教育實踐活動等一系列舉措依法依紀嚴懲一批黨政干部的腐敗行為,也把一部分腐敗分子清除出黨的干部隊伍,這形成了兩個方面的效果。中國社科院國際法所副研究員劉小妹說,一方面形成了一個反腐敗的高壓態勢,形成了“不敢腐”的高壓態勢,獲得了人民的認可和贊譽,效果非常顯著;另一方面更為重要的是使得人們對腐敗的認識更加深入和全面。什么是腐敗?只要不合規地使用權力就是腐敗,權力行使不符合法律規定就是腐敗。

“腐敗要標本兼治,前期的治標是為治本贏得時間。”劉小妹說,公報提出“建設中國特色社會主義法治體系,建設社會主義法治國家”的總目標。在這樣一個法治建設總目標上,反腐應該迎來從治標向治本升華的契機。公報中權力法治化的思路、框架非常清晰,也就是說四中全會后要思考怎樣用法治思維和法治方式來反腐,建立一種不能腐不想腐的機制。這個關鍵之舉就是要約束權力,使權力依法行使,實現權力的法治化,在這樣一個框架之下,法治反腐應該從三個方面推進:

首先是法治防腐。權力法治化就是通過依法行使權力從制度層面根除誘發腐敗的土壤。從立法,行政執法,特別是從決策層面,還有司法、守法等領域來約束權力,為權力運行建立了一套制度規則體系。三中全會提出,必須構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行體系,形成科學有效的權力制約和協調機制。這樣一個思路和要求,在四中全會的公報里面也得到了堅持,這是非常鼓舞人心的。從權力、從立法行政司法權力,包括黨委權力、黨的領導全方位進行了規制和要求。

第二,用法治的方式從源頭上防治腐敗。公報里面有兩個重要體現:一個是在行政領域健全依法決策機制,把公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查、集體討論決定確定為重大行政決策法定程序,建立行政機關內部重大決策合法性審查機制,建立重大決策終身責任追究制度及責任倒查機制。這一次提出黨委決策也要依法決策,要建立一個依法決策的機制。

第三,政府權力法治化。對此,公報明確提出要求依法全面履行政府職能,推進機構、職能、權限、程序、責任法定化,推行政府權力清單制度。

劉小妹認為,四中全會公報中權力法治化的理念和表述,會直接對法治反腐特別是法治防腐產生重大的積極效應。

保證公正司法,提高司法公信力

一段時間以來,受到司法地方化、行政化的影響,許多案件的審理受到了來自部分領導干部的干預。“權大于法”成為潛規則,嚴重動搖憲法和法律權威及司法公信力。

《決定》指出,要確保依法獨立公正行使審判權和檢察權。四中全會在此基礎上進一步明確提出,完善確保依法獨立公正行使審判權和檢察權的制度,建立領導干部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究制度,建立健全司法人員履行法定職責保護機制。

“這一系列保證司法機關獨立公正行使權力的舉措,將從制度上落實十八屆三中全會提出的任務和目標。同時也是圍繞三中全會提出的司法體制改革方向進一步前進,讓司法變得更加公正透明。”國家行政學院法學部主任胡建淼說。

“以前習慣打電話干預案件的官員就要掂量一下了,可能你一個電話打過去,人家就給你記錄下來了。”

全國人大常委會委員辜勝阻在此間舉行的“法治中國論壇”上表示,四中全會公報中提出的推進以審判為中心的訴訟制度改革,實行辦案質量終身負責制和錯案責任倒查問責制,將有效監督司法人員公正辦案,避免冤假錯案的發生。

中國政法大學副校長、行政法學教授馬懷德也認為,提出建立領導干部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究制度,在黨的文件中還是第一次,這一制度應該得到很好的貫徹執行。現在社會各界都非常關注法院、檢察院依法獨立行使審判權、檢察權的問題,只有保證司法機關依法獨立地開展工作,不辦關系案、人情案、金錢案,才能讓群眾在司法過程中感受到公平正義。

并且,四中全會還提出,優化司法職權配置,推動實行審判權和執行權相分離的體制改革試點,最高法院設立巡回法庭,探索設立跨行政區劃的人民法院和人民檢察院,探索建立檢察機關提起公益訴訟制度。

對此,司法部司法研究所前所長王公義認為,設立巡回法庭是從十六大以來就開始談的問題,現在終于出臺了。按照以前的規劃,最初設想設立7個巡回法庭,包括華北、華南、華東、華中、西南、西北、中南7個片區,此后設想將華中與中南片區合并,提出設立6個巡回法庭。

他指出,巡回法庭作為最高法院的派出機構,審判級別高于片區省高院,其人員構成由最高法院來派出,這可能就涉及到最高法院增加編制,是改革需要付出的一個代價。巡回法庭的主要工作是處理各個片區上訴案件、再審案件、疑難案件以及重大政策解釋等,至于死刑復核的問題,要看最高法院是否授權。

“建立跨行政區劃的法院和檢察院,試圖從解決司法機關受地方黨委政府過度干預的問題。同時,高層還借鑒美國等國家的經驗,提出最高法院設立巡回法庭,最高法巡回法庭或成為一些跨行政區大案要案特殊案件的審判平臺。”王公義說,它一方面打破司法機構的“地方性依附”,另一方面則對目前沒有訴訟主體的環境污染、生態破壞等公眾事務加上可行的砝碼,同時巡回法庭可將最高法院從眾多工作中解脫出來,提高工作效率,以后有上訴案件等,就不需要再到最高法院,也給片區民眾提供了便利,所以這很有可能成為下一步司法改革的著力點。