旅游業面臨三大轉變

高敏+王豫剛

2014年8月21日,國務院發表了《關于促進旅游業改革發展的若干意見》,指出旅游業是現代服務業的重要組成部分,加快旅游業改革發展,是適應人民群眾消費升級和產業結構調整的必然要求,對于擴就業、增收入,推動中西部發展和貧困地區脫貧致富,促進經濟平穩增長和生態環境改善意義重大。

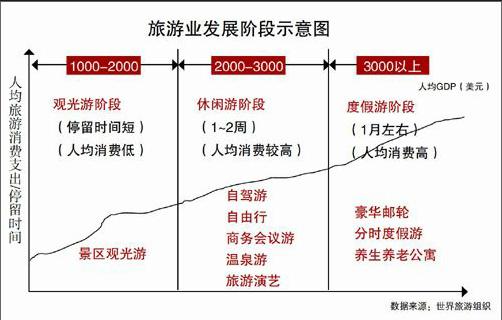

對此,婺源鄉村文化發展有限公司(篁嶺景區)董事長吳向陽在接受《中國經濟信息》記者采訪時也表示,旅游產業的發展,必須由門票經濟向產業經濟轉變、由觀光旅游向休閑度假旅游轉變、由資源競爭向文化競爭轉變。

便利交通是前提

國家對旅游業發展的關注,近年來呈現一個漸次加強和日益重視的趨勢。

據國家旅游局副局長吳文學披露,2013年中國旅游業實現旅游總收入29475億元,比2012年增長14.0%;國內旅游人數32.62億人次,比2012年增長10.3%;國內旅游收入26276億元,同比增長15.7%。但是,我國旅游業發展不平衡的局面仍存在。

旅游業的發展與當地的經濟狀況以及交通有很大的關系。“長三角、珠三角等經濟發達地區旅游業比較發達,是因為有資金的投入,同時交通又便利。”吳向陽對《中國經濟信息》記者說道,“我國旅游資源主要集中在西部,因為西部地區具有獨特的山勢地形,但是,西部旅游資源的開發卻是比較落后的,一是,交通閉塞無形中增加了游客旅游成本,二是,對西部進行投資開發比較困難。所以總體上,雖然資源很贊,但是開發還是很緩慢。”

針對西部旅游資源投資開發困難這一塊,經吳向陽介紹,《中國經濟信息》記者了解到,因為西部大部分地區經濟發展比較落后,又受到當地一些觀念的影響,導致了思維觀念比較封閉,盡管自然資源很豐富,但是投資人需要擔的風險比較大,因此投資比較有限。

這些地區的投資主要還是依靠一些了解當地民俗風情的當地投資商進行開發,或者是政府官方投資開發,如果依靠外商投資,機會則比較少,這就造成了西部資源難以開發,旅游發展較緩慢的局面。

“其實,我個人認為交通的便利程度是旅游資源開發的重中之重。旅游開發商主要應考慮的是外圍交通是否便利這一因素,并不是當地的資源狀況,因為游客的可進性將會影響到整個景點的發展”,吳向陽表示,“西部自然資源肯定比東部沿海豐富,如果地域風情、旅游資源特別稀缺,這種情況下,再偏僻游客也樂意去;但是如果資源一般化,或者其他地區有類似的,那么投資商會傾向在交通便利、投資環境較好、經濟較發達的地方找一個類似的資源,從產出比來講,這樣的效益可能更好。因為,我認為旅游景點的開發與發展,3分靠資源,7分靠‘炒作”。

創意宣傳是關鍵

國務院發布的《關于促進旅游業改革發展的若干意見》提出要求:到2020年,境內旅游總消費額達到5.5萬億元,城鄉居民年人均出游4.5次,旅游業增加值占國內生產總值的比重超過5%。

在這情況下,如何使旅游業在經濟發展中發揮更重要的作用成了關鍵的問題。其實很大程度上取決于宣傳的成功度,吳向陽認為,好酒也怕巷子深,如果一個旅游景點或者產品沒有好的宣傳方式,即使產品再好,也很難迅速地在國內享有知名度,做到獨樹一幟,這也就涉及到營銷技巧的問題。

“當今的營銷技巧已與以往大不相同,并不再是靠砸錢贏取知名度。營銷媒介已經遍地開花,比如,電視媒體、網絡媒體、紙媒體以及移動客戶端。我個人認為移動客戶端對于宣傳更有效,更能有效地傳遞信息,因為現在人群更依賴手機、平板等移動設備。”吳向陽向《中國經濟信息》記者解釋道,“但在做市場宣傳之前,首先要進行調研,針對不同終端人群選擇相應的媒介。將市場精細化,通過事件本身營銷尋找一個賣點,再找到一個合適的炒作平臺,才能到達四兩撥千斤的效果。”

同時,他也強調,景區在做宣傳時,要有創意性,要想真正做到有市場,就必須找到吸睛點,做到差異化。比如,可以弱化門票,改變盈利模式,通過旅游接待、基礎設施等方面盈利。旅游業的新趨勢不再是靠門票“吃飯”,而是到了盈利模式競爭的局面。在景區共性越來越普遍的時候,主要還是要通過盈利模式來經營。

轉型發展

三十余年的改革開放,我國經濟建設舉世矚目,但不容否認的是,我國的經濟發展帶有粗放型、勞動密集型和三高型烙印,資源利用將面臨瓶頸,以及環境保護的壓力,倒逼經濟產業結構尋求突破和轉型。

這樣的現實境況之下,作為綠色、高效的現代服務業和現代經濟的重要組成部分的旅游業的轉型也迫在眉睫。

“目前國內旅游市場大多數仍處于初級的門票經濟階段,隨著社會經濟的發展,單一的資源競爭和原始的觀光旅游已不能適應游客的需求。旅游產業的發展,則必須由門票經濟向產業經濟轉變、由觀光旅游向休閑度假旅游轉變、由資源競爭向文化競爭轉變。”吳向陽對《中國經濟信息》記者表示。

據了解,婺源篁嶺景區通過科學整合文化及多種資源,將500年歷史文化元素融進各項創意項目,將旅游經濟由自然資源型向文化產業型轉變,實現文化產業打造與保護并舉,2013年接待游客1007.5萬人次,門票收2.47億元,旅游綜合收入51.2億元,同比分別增長20.08%、15.48%、19.08%。

“其實,現在旅游開發已由原來的名山大川轉變為鄉村旅游的開發。”吳向陽補充道,“一是因為優質資源幾乎已經開發完畢,二是因為鄉村旅游范圍很廣,除了自然風光外,還可以借助田園、村落等其他生產資料,通過塑造主題進行旅游資源開發,這樣的開發模式,資源種類豐富,競爭也不會像以往以名山名水為開發主體的模式激烈。”

現今,鄉村旅游開發的門檻不高,已形成全民做旅游的局面,那么競爭優勢在哪?對此,吳向陽解釋道,“很大程度上,主要是創意性,這包含旅游模式、經營模式以及宣傳方式的創新。例如,現在很多景點開始弱化門票,已經從觀光旅游轉換到休閑度假這一層面,這其實是業態提升的一種表現。”

同時,鄉村旅游資源的開發也與國家城鎮化建設等政策相結合,讓當地農民參與到旅游業中,充當景區維護員、開展農家樂等,提高生活水平,從而帶動當地村落的發展,形成規模化的城鎮,真正地讓旅游業成為帶動當地發展的一個引擎。endprint