電氣設備SF6氣體檢漏技術研究與應用

林 敏,楊景剛,賈勇勇,趙 科,高 山,張子陽

(1.江蘇省電力公司,江蘇南京 210036;2.江蘇省電力公司電力科學研究院,江蘇南京 211103)

SF6氣體是一種良好的高壓設備絕緣介質,有很高的介質強度,具有極好絕緣性能和滅弧性能。采用SF6氣體絕緣的電氣設備目前已廣泛應用于高壓和超高壓領域,它具有體積小﹑重量輕﹑容量大﹑成套速裝﹑維修量少等優點,在電力系統中的應用越來越廣泛。但運行中的SF6氣體絕緣設備發生泄漏缺陷時,會產生多方面危害。SF6是一種溫室氣體,泄漏后會污染環境,增加溫室效應[1];大量聚集在地面上的SF6氣體會產生使人窒息危險;嚴重的SF6氣體泄漏會造成設備絕緣性能下降,最終可能會引起重大事故;部分SF6氣體分解產物具有很強的毒性和腐蝕性,發生氣體泄漏后會影響靠近設備的運維人員安全;SF6氣體價格昂貴,大量泄漏導致設備運維成本增加。

1 傳統SF6氣體檢漏技術

以往的SF6電力設備檢漏手段主要集中在抽真空檢漏法、包扎法和化學檢測法。

(1)抽真空檢漏法。在設備未充入SF6氣體前,對設備進行抽真空處理,并保持一段時間,觀察其真空度降低的值是否滿足設計要求。該方法僅用于出廠或大修后檢漏,且精度較差,適用范圍較小,需要大型真空泵及真空計,檢漏所需時間較長,實施成本較大,目前已經很少采用了。

(2)肥皂氣泡法。在疑似泄漏點處涂抹肥皂水,觀察是否有氣泡產生,以此判斷是否有泄漏點。該方法雖然不需要儀器,但其精度較差,無法評估泄漏量的大小,檢漏所需時間較長,且檢測范圍有限,某些設備無法進行帶電檢測。

(3)包扎法。在疑似泄漏點處使用塑料薄膜包扎,再使用SF6定量檢測儀檢測包扎部位的氣體含量。該方法適用于定量檢測,多用于出廠試驗或大修后檢測,檢測結果受包扎是否嚴密的影響較大,且精度較差。

(4)“鹵素效應”檢漏法。所謂“鹵素效應”是指金屬鉑在一定溫度下發生正離子發射,當遇到鹵素氣體時,正離子發射會急劇增加,相應地發射特性就是“鹵素效應”。該檢測方法既可用于SF6一般定性檢漏也可以用于精確定量檢漏。該方法不便于現場SF6氣體泄漏點的精確定位,只能定位存在一定濃度的SF6氣體區域,且工作量大。當出現微風時就不具備檢漏條件,室外現場使用時受環境因素制約性大,性能不穩定。

(5)熱導檢測器法。熱導檢測器的檢測原理是基于不同組分與載氣之間有不同的熱導系數,當被檢測組分通過熱導池時,熱敏元件溫度發生變化,導致電阻發生變化,從而導致內部電橋不平衡,輸出電壓信號。該檢測方法也可用于SF6一般定性檢漏和精確定量檢漏。其缺點與“鹵素效應”檢漏法相同,漏點檢測不夠直觀,受現場環境制約,性能不穩定。

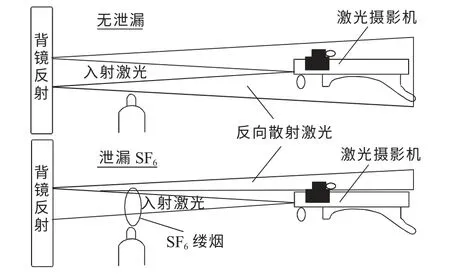

(6)激光成像檢漏法。該技術的工作原理是儀器主動發射一定波長的激光能量,泄漏出來的SF6吸收來自激光的能量,使其溫度得以上升,產生跟周圍環境更大的溫差,然后通過紅外探測器成像,原理如圖1 所示[2]。

圖1 激光成像檢漏技術原理示意圖

傳統SF6氣體緘口技術在檢測SF6氣體的泄漏方面實現突破,其檢測結果也較為直觀。但是激光成像檢漏儀存在許多缺點,如激光發生器的限制,機身體積龐大且重,在現場拍攝及移動比較困難;激光器工作時耗電較大,需要蓄電池或交流電源供電,很不方便;另外,激光成像檢漏儀采用的是反向散射/ 吸收成像技術,對于一些沒有背景的設備,某些SF6泄漏點是無法檢測出來的,這也是該技術存在的一個缺憾。

上述幾種方法各有利弊,在執行過程中受限制的因素較多,很難檢查出泄漏點,同時工作量很大,泄漏點不直觀,很多情況下還必須先對設備停電,然后檢修人員手持檢測設備逐步接觸密封部位,尋找可能發生的泄漏部位。另外在有限的停電時間內,也不能馬上進行處理,必須記錄泄漏部位,然后準備好備品備件,等到下一次停電時再進行處理。這樣就造成了處理1個設備的SF6氣體泄漏缺陷,需要設備至少停電2 次的情況,檢修工期長,效率低下。

鑒于上述SF6氣體檢漏技術的一些不足和缺陷,研究新的、可實現帶電檢測、遠距離巡檢SF6氣體檢漏技術就顯得尤為重要。

2 SF6氣體紅外成像檢漏技術

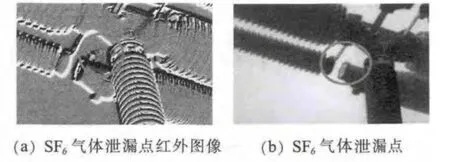

研究結果表明[3],一定濃度的SF6氣體對紅外線吸收極強,而空氣吸收較弱,造成其兩者的紅外影像具有不同的特性,表現為泄漏點處的SF6氣體與周圍環境的溫度有微小的差別,SF6氣體濃度越高這種溫度差異越大,使得通常可見光無法觀察的SF6氣體泄漏現象,在紅外探測器及先進的紅外探測技術的幫助下變得清晰可見。

研究表明,SF6氣體對紅外光譜吸收性最強的波長為10.6 μm,而一般的紅外測溫儀的工作波段比較寬,約為0.7~14 μm,其檢測到的干擾信號較多,無法直接用于SF6氣體紅外檢漏工作。因此要實現紅外檢漏,關鍵技術是設計一款窄帶濾波裝置,將紅外成像儀器的工作波段限制在10.3~10.9 μm的范圍內,否則會因為其他氣體對紅外光譜的吸收而影響檢測精度,且其溫度分辨率不大于0.025℃,目前較成熟的技術是利用制冷型量子井探測技術(QWIP),檢測由于SF6氣體吸收紅外光譜產生的微弱變化量,從而達到SF6氣體泄露的目的,其檢測工作原理如圖2 所示。

圖2 SF6氣體泄露紅外可視化檢漏原理示意圖

紅外成像檢漏是最新的SF6檢漏技術,較傳統的泄漏檢測技術有著不可比擬的優勢,同時也能給實際工作中創造較大的經濟效益及社會效益。

(1)紅外檢漏技術可進行帶電檢測,大大減少因停電檢漏而帶來的損失。

(2)紅外檢漏技術可進行非接觸、遠距離檢測,人員檢測工作更安全。

(3)紅外檢漏技術可實時捕捉微量SF6氣體泄漏,并以圖像顯示出來,準確定位故障點,省時省力。

(4)采用純紅外接收成像,不需要額外發射激光補助能量,因此儀器體積較小,現場操作簡單,可在各種環境、天氣和背景下進行檢測。

(5)現有紅外檢測裝備大多同時具備紅外和可見光成像功能,每種成像方式還同時具備視頻和圖像拍攝模式,便于后期進行更細致的分析。

(6)紅外檢漏技術較其他檢漏技術,現場工作用時較短,現場檢測工作效率高。

另外,與傳統檢漏技術相比較,現有紅外檢漏技術及其裝備也存在一定的劣勢。即目前SF6氣體泄漏紅外檢測裝備價格昂貴,大面積推廣的成本較高;進行SF6氣體紅外檢漏時,要求工作人員具有一定的工作經驗與技巧;紅外檢漏技術僅能實現定性檢測,無法進行定量檢漏,因此該方法僅可用于運行設備檢測。

3 紅外成像檢漏現場測試要點

3.1 現場檢漏工作順序

根據近幾年的工作經驗,建議按照如下順序進行SF6泄漏點查找:密度繼電器→閥門及管道→法蘭→本體→轉角(GIS)及底座→空間狹小部位。

(1)密度繼電器作為GIS 設備的輔助測試部件,其內部多為二次元件,在安裝運行維護階段往往會忽視對其進行密封性試驗,而成為SF6氣體泄漏的薄弱環節。

(2)SF6氣體管道多采用硬連接、銅焊接等工藝,在生產、安裝環節很容易出現各類問題,如密封圈質量不佳、焊接處開裂等問題較為突出。

(3)設備法蘭(頂部、中間、底座)面較容易出現漏氣現象,如在擰螺絲時力矩過大過小、未按照對角緊固、密封圈質量不佳等,均會出現異常泄漏。

(4)如果在GIS 殼體澆筑成型階段或焊接時工藝控制不嚴,往往會出現沙眼或焊孔,在GIS 設備出廠或交接驗收時未及時發現,運行一段時間后就出現SF6氣體泄漏現象。

(5)由于空間窄小,導致某些部位難以用常規檢測方法進行泄漏測試,往往在安裝和交接中過程忽視這些部位的監測,應在運行階段加強檢測。

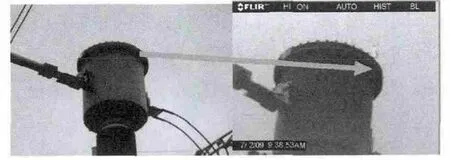

3.2 根據補氣周期確定泄漏檢測工作

常規紅外可視化檢漏儀具有一定的檢測精度,并非對所有泄漏情況進行監測。根據近幾年工作經驗,建議結合SF6氣體密度繼電器的示數變化速度和補氣周期進行SF6泄漏檢測。現有的紅外檢測儀一般可檢測到補氣周期在6個月以內的漏氣缺陷,現場檢測結果如圖3—5 所示。當補氣周期超過6個月時,需要在夜間、無風、晴朗的環境下,采用高精度測試儀才能監測到微弱的漏氣現象,現場檢測結果如圖6、圖7 所示。

圖3 補氣周期為1個月以內的SF6氣體泄漏成像圖

圖4 補氣周期為1至3個月的SF6氣體泄漏成像圖

圖5 補氣周期為1至3個月的SF6氣體泄漏成像圖

圖6 補氣周期為6至12個月的SF6氣體泄漏成像圖

圖7 補氣周期為12個越以上的SF6氣體泄漏成像圖

4 案例分析

某500 kV 變電站運行維護人員發現5071 斷路器A 相、B 相相繼出現低氣壓報警,補氣周期大約為2個月,隨即采用紅外和激光成像檢測法分別進行泄漏點定位。紅外檢漏結果顯示,5071 斷路器A 相線路側極柱和B 相母線側極柱合閘電阻法蘭上部分別存在一個氣體泄漏點,其中B 相泄漏嚴重程度大于A 相,如圖8、圖9 所示。激光檢漏沒有發現SF6氣體泄漏點。

圖8 5071 斷路器B 相紅外檢漏

圖9 5071 斷路器A 相紅外檢漏

結合停電計劃對該設備進行解體檢修,發現B 相斷路器操作連桿箱存在砂眼,A 相斷路器法蘭密封膠圈脫離“密封槽”而存在不正常的擠壓,設備運行一段時間后發生氣體泄漏現象。隨后更換連接箱和密封圈后泄漏現象消失。

5 結束語

綜上所述,相比于常規方法,紅外可視化檢漏技術具有可進行帶電檢測、可進行非接觸、遠距離檢測、可實時捕捉微量SF6氣體泄漏等優點。缺點則是無法進行定量檢測,但作為一種設備運行巡檢技術,檢測、定位泄漏點是首先解決的問題,然后根據包扎法進行定量檢測。因此,建議加大紅外可視化檢漏技術的發展和推廣力度,建立現場檢測導則、規范,加強技術交流,提高SF6氣體檢漏工作效率。

[1]佟智勇,甄 利,張遠超.SF6開關設備檢漏及漏點處理現場實踐[J].高壓電器,2010,46(5):92-94.

[2]吳劍敏.激光成像技術在電力系統中的應用[J].上海電力,2008,15(2):192-195.

[3]李鳴青.提高GIS 設備漏氣處理成功率[J].山東電力技術,2010,17(6):27-30.