深埋大斷面半煤回采巷道圍巖控制技術研究

趙俊生

(西山煤電 (集團)有限責任公司安監局,山西省太原市,030053)

對于深埋條件下的礦井,巷道圍巖長期處于高應力狀態改變了圍巖特性,使得原來頂板為硬巖特性的巖石表現出了明顯的軟巖特征。同時,為了滿足綜采工作面的正常接替以及通風、安全生產等要求,通常會在高應力條件下布置大斷面半煤回采巷道,對于這類特殊的巷道,一方面受高應力大斷面的影響,圍巖變形量大、整體穩定性差、難于支護;另一方面半煤回采巷道存在明顯的分層性特點,其煤層所處巷道斷面位置的不同直接導致了巷道周圍應力及位移情況的改變。所以,針對此類特殊巷道圍巖的控制技術研究具有特殊的意義。

本文結合陽煤集團五礦+211m水平回采工作面的實際情況,分析了現場回采工作面巷道的破壞失穩現象,提出巷道斷面頂角微拱形以及施加底角錨索綜合治理的圍巖控制方案,采用FlAC3D數值模擬技術對比分析新舊支護方案,并通過現場實測驗證其合理性。

1 工程概況

陽煤五礦趙家分區回采工作面位于井下+211m水平,其地面標高為+1040m,埋深在830m左右。回采巷道沿15#煤層破底掘進,在掘進過程中揭露的主要煤巖層有煤、砂質泥巖、泥巖、細顆砂巖等。15#煤層平均厚度為6.2m,賦存情況呈單斜構造,總體形態呈西北高東南低,煤層傾角2°~11°。回采巷道斷面尺寸為5.0m×3.5m (寬×高),對原支護方案條件下巷道圍巖穩定性監測表明:巷道頂板發生離層破壞,存在片幫及整體下沉現象,頂底板移近量350mm,兩幫移近量200mm,底板上產生較大的底臌量,整體巷道收斂變形比較嚴重。

2 巷道變形破壞原因分析

(1)巷道頂板巖性的變化。半煤巖巷屬穿層巷道,其頂板巖層往往具有差異性,差異性的存在導致巖層之間粘結力小、結構面發育,不易形成承載結構。特別是在深埋條件下,高應力作用使得一些硬巖特性的巖石轉化為軟巖特性,巖石強度降低。

(2)巷道斷面形狀的影響。回采巷道屬于準備巷道,服務年限在3a左右,在巷道掘進過程中支護強度要求相對較低。原支護方案中,巷道采用了面積為17.5m2的矩形斷面,相對于其它斷面,矩形巷道的頂角處應力集中現象更為明顯,同時較大的斷面面積也加劇了應力集中現象,這將直接導致頂板在頂角處發生破壞,不能充分發揮頂板的自然成拱作用,頂板較難維護。

(3)支護方式與地質條件不適應。對現有地質資料分析表明,巷道掘進需穿越褶皺帶,較大的構造應力使得單純的錨桿支護不能滿足安全生產的要求,通常情況下需要補打錨索,現場由于錨索支護時間不及時造成圍巖松動圈進一步擴大。對頂板不同深度進行鉆孔窺視,發現距頂板上方5.4m處存在局部破碎現象,原設計方案中錨索的錨固著力點均位于此破碎區,而不是打入穩定的巖層,錨桿與錨索起不到懸吊作用。另外,巷道開挖后,原方案未對底板支護,使底板成為巷道中最薄弱的地方,垂直地應力通過兩幫的傳遞產生較大的水平應力沿底板釋放,造成底臌現象。

3 支護方案數值模擬分析

運用FLAC3D數值模擬技術分別對原支護方案(矩形斷面+錨桿錨索)與新支護方案 (矩形斷面頂角微拱形+錨桿錨索+底角錨索)支護下的圍巖塑性區范圍、位移矢量分布形態、垂直應力、水平應力分布以及錨桿受力情況分析從而優化支護方案。

3.1 支護方案的提出

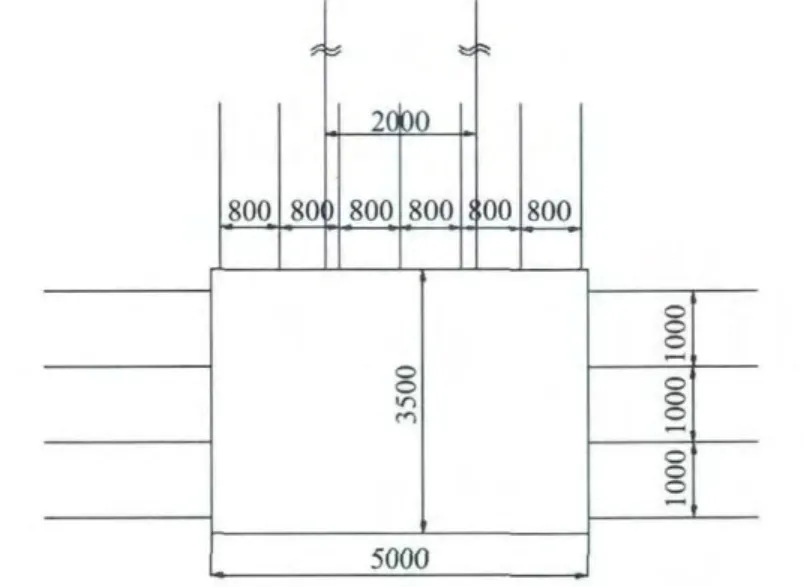

回采巷道開挖后形成圍巖松動圈。圍巖松動圈的范圍越大,支護越困難。錨桿錨索支護系統可增加圍巖承載能力。其中錨桿在形成大剛度組合梁承載結構及控制裂隙方面起到重要作用,錨索則將錨桿形成的淺部承載體系與深部更為穩定巖層相連形成范圍更廣的承載體,增強圍巖強度,利于巷道圍巖的穩定。因此,以擠壓加固和懸吊組合機理為基礎,根據《采礦工程設計手冊》圍巖松動圈分類及錨噴支護進行支護參數的選取。通過對現場回采巷道破壞原因的分析,在深埋大斷面軟弱頂板的條件下,對于這類半煤巖巷提出了新方案,一方面在矩形斷面的基礎上將兩頂角處改為微拱形,另一方面調整錨桿錨索長度使錨固點打入穩定巖層,同時考慮底板支護在底角處施加底角錨索。原支護方案支護參數見圖1。

圖1 矩形斷面支護方案 (方案Ⅰ)

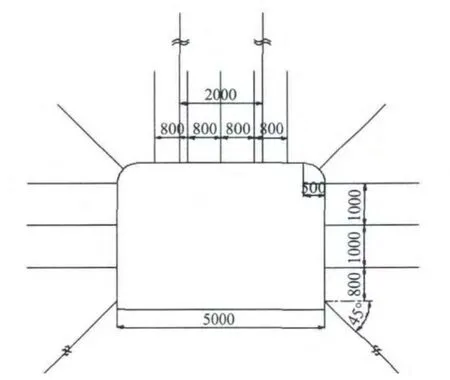

圖2 頂角微拱形支護方案圖 (方案Ⅱ)

原支護方案頂錨桿間排距800mm×900mm,幫錨桿間排距1000mm×900mm,錨桿均采用?22mm×2200mm的普通螺紋鋼樹脂錨桿,頂錨索規格為?17.8mm×5200mm,間排距為2000 mm×1800mm。新支護方案參數見圖2,其中錨桿規格調整為?22mm×2400mm,頂錨索的規格調整為?17.8mm×6000mm,沒有改變間排距;底角錨索與水平夾角呈45°,其規格為?17.8mm×6000mm;兩個微拱形半徑均為500mm,并在每個微拱形中央施加錨桿。

3.2 模型建立

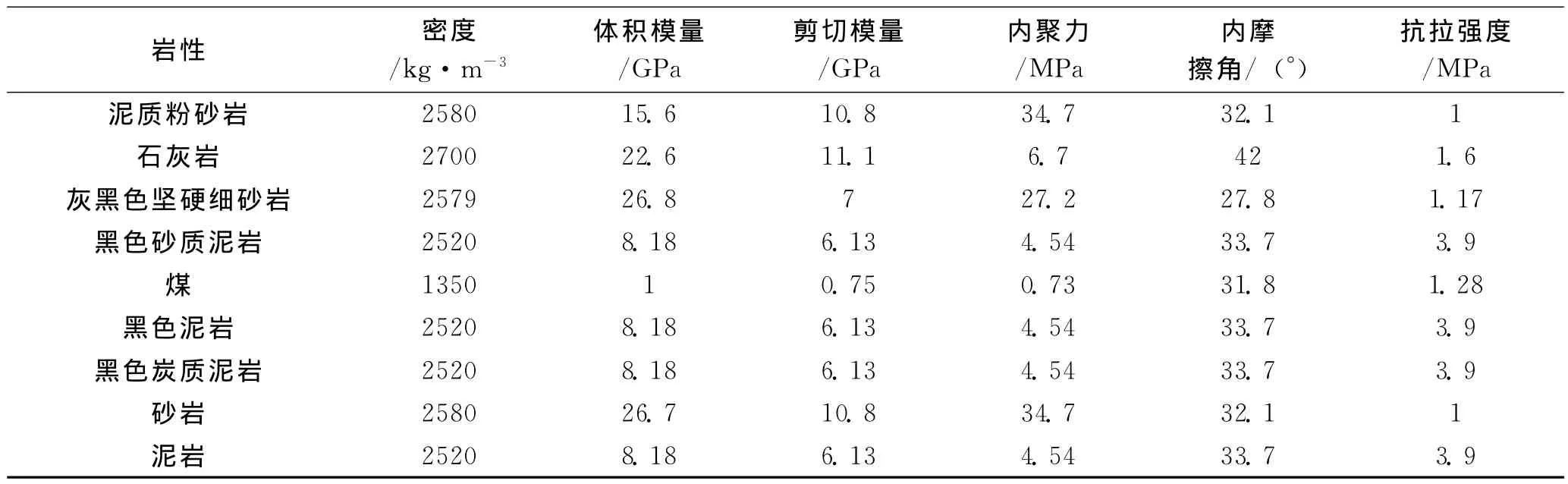

所建模型為55m×40.5m×2.7m (長×高×寬),模型共有6750個單元。圍巖模擬采用庫倫-摩爾本構模型,約束模型的左右邊界及底邊界,模型上邊界為施加20MPa垂直荷載的自由面,陽煤五礦趙家分區回采工作面半煤回采巷道圍巖力學參數見表1。

表1 模型內各巖層賦存特征及力學參數

3.3 數值模擬結果分析

運用FLAC3D數值模擬技術分別對兩個方案進行模擬并分析模擬結果。方案Ⅰ為原支護方案(矩形斷面+錨桿錨索);方案Ⅱ為新支護方案 (矩形斷面頂角微拱形+錨桿錨索+底角錨索)。

3.3.1 塑性區范圍

在方案Ⅰ支護條件下,巷道圍巖塑性破壞區主要為剪切破壞,局部為拉伸破壞,特別是沿著巷道兩個頂角塑性區范圍進一步擴大,甚至延伸至老頂區域,巷道兩幫存在拉伸破壞,可見原支護條件下巷道變形破壞范圍大,兩幫破壞,影響正常生產。相比方案Ⅰ,方案Ⅱ將塑性破壞區控制在直接頂的范圍內,圍巖受力情況有明顯的好轉。

3.3.2 位移矢量模擬結果

(1)方案Ⅰ巷道頂角處的位移量大于方案Ⅱ頂角處的位移量,說明方案Ⅰ在頂角處更容易發生應力集中現象。

(2)方案Ⅱ中,巷道頂角改為微拱形后,巷道圍巖巖體位移減小,巷道基本維持原有形狀,變形不嚴重。

3.3.3 圍巖垂直應力與水平應力模擬結果

(1)方案Ⅰ與方案Ⅱ垂直應力分布的應力值基本不變,在巷道的4個角處均有不同程度的應力集中現象,距巷道兩幫4m處應力集中系數最大,最大垂直應力值為26MPa;距離巷道兩幫8m處,垂直應力恢復至原巖應力。

(2)方案Ⅰ在巷道的頂板和底板存在一定范圍的拉應力區,說明頂板與底板發生破壞;而方案Ⅱ中底板受到的拉應力減小,頂板也不存在拉應力區。

(3)巷道開挖后發生應力重新分布,就應力集中程度而言,方案Ⅰ的應力集中系數大約為方案Ⅱ應力集中系數的1.5倍;從圍巖水平應力分布情況分析,方案Ⅰ采用的矩形巷道斷面應力分布更為集中,不利于巷道維護,而方案Ⅱ采用的頂角微拱形應力分布較為均勻。

3.3.4 錨桿受力情況

數值模擬結果表明,方案Ⅱ將矩形斷面兩個頂角處改為微拱形、調整頂板錨索長度并施加底角錨索后,使得錨桿錨索與圍巖形成更為穩定的承載系統,受力更好,承載能力較強;就錨桿錨索受力而言,方案Ⅰ與方案Ⅱ錨桿均受拉應力且受力均勻,而方案Ⅰ相比方案Ⅱ還存在較大范圍的錨桿受壓現象,這也是應力集中系數相對大的緣故;同時,方案Ⅱ中巷道頂底移近量也相對較小,圍巖穩定。

通過對兩種方案數值模擬結果分析可知,方案Ⅱ采用的矩形斷面頂角微拱形+錨桿錨索+底角錨索的聯合支護系統使得巷道頂角處應力程度降低、圍巖應力分布均勻、底臌量較小、圍巖強度明顯改善,巷道更易維護。

3.4 圍巖控制優化措施

深埋大斷面軟弱頂板的半煤巖巷不僅受到高應力影響,還受到斷面大小、形狀以及巖層分層的影響。這些綜合因素直接導致了巷道圍巖礦壓顯現強烈、變形量大、持續時間長,進而造成巷道周圍巖體破碎范圍的進一步擴大,使得單純的錨桿支護失效,不能充分發揮錨固作用。針對巷道圍巖破壞特點,需考慮支護系統的整體性及強度的提高,其中噴漿技術的應用,一方面可以較好地防治圍巖揭露后的進一步風化;另一方面可以充填表層裂隙,使表層破碎巖體在一定程度上膠合在一起,利于錨固體承載結構的形成。

為了滿足上述條件下巷道圍巖的控制,確保巷道服務年限內的安全使用,提出如下支護體系:

(1)巷道表面實施噴漿防風化措施。

(2)對于巷道圍巖破碎嚴重的情況,適時采用高預應力錨桿及時錨固,阻止圍巖松動圈的進一步擴大。

(3)采用錨索加強支護技術,將內層錨固結構懸吊到更為穩定的深部圍巖結構上,實現更大范圍的圍巖加固。

(4)為了滿足礦井的正常生產需求,除了結合上述3個步驟外,需要合理布置監測站點,進行動態監測,加強監測數據的實時反饋,進而及時調整錨桿間排距、錨固長度等支護參數,以適應巷道圍巖的變化。

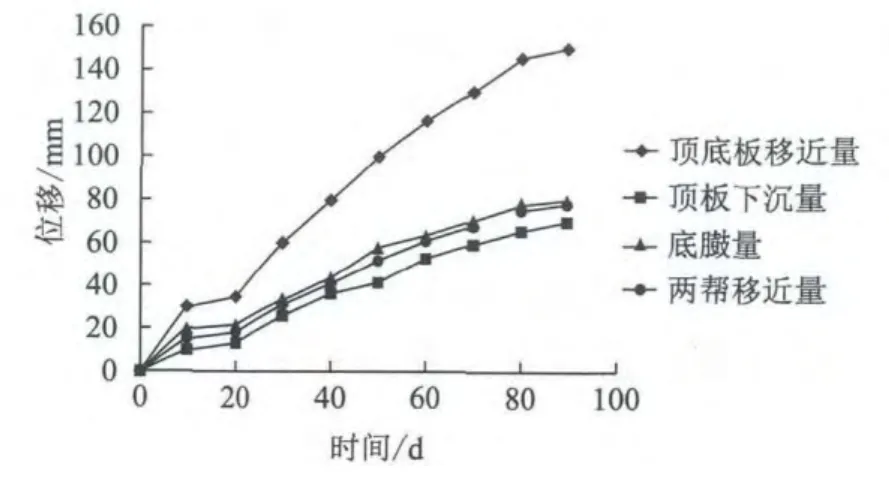

4 現場實施及監測

在陽煤五礦趙家分區回采巷道實施了表面噴漿防止風化及矩形斷面頂角微拱形+錨桿錨索+底角錨索聯合支護體系,為了驗證其支護效果,布置連續礦壓觀測站,得到如圖3所示巷道表面變形曲線。從圖3中可以看出,巷道掘進后在10d左右圍巖變形速度最快屬于掘進影響強烈期,隨后逐漸趨于緩和;采用新支護方案后,頂底板移近量150 mm,兩幫移近量78mm,底臌量稍大于頂板下沉量,在大約90d時,巷道表面不再隨著時間的推移而繼續變形。可見,巷道圍巖整體性和穩定性較好,頂底板和兩幫的移近量得到明顯地控制,新支護方案支護效果及參數較為合理。

圖3 巷道表面變形曲線

5 結論

(1)本文從頂板巖層性質、斷面形狀及大小、支護方案與圍巖地質適應性三方面入手,分析深埋大斷面軟弱頂板條件下半煤回采巷道支護的失效原因。認為對于服務年限3a左右的回采巷道,可以通過改變斷面形狀、調整支護形式及參數等方式充分發揮巖石自穩能力,使巷道在規定的服務年限內達到安全生產的要求。

(2)FLAC3D數值模擬結果表明:在巷道斷面方面,無論是圍巖應力分布還是位移量分布,矩形巷道頂角改為微拱形后,頂角應力集中系數明顯降低,整體受力狀態良好;底臌控制方面,新方案施加了底角錨索,在一定程度上降低了底臌量,滿足了巷道斷面設計要求;就支護參數而言,調整錨桿錨索長度后,形成更為穩定的錨固體結構,圍巖受力狀態更好,保證了回采巷道安全掘進。

(3)工業性試驗表明,結合前期噴漿并實施新支護方案的綜合圍巖控制體系,能夠有效控制圍巖變形,為高效安全生產創造條件。

(4)對于處于高應力軟弱頂板條件下大斷面的半煤巖巷,采用矩形斷面頂角微拱形+錨桿錨索+底角錨索聯合支護方式,巷道支護效果理想,可為今后類似巷道的支護提供借鑒。

[1]張廣超,謝國強,楊軍輝等,千米深井大斷面軟巖巷道聯合控制技術[J].中國煤炭,2013(3)

[2]謝國強,楊軍輝,謝生榮等,千米深井大斷面軟巖巷道錨噴—注漿加固技術[J].中國煤炭,2013(1)

[3]柏建彪,王襄禹,賈明魁等.深部軟巖巷道支護原理及應用[J].巖土工程學報,2008(5)

[4]劉傳孝.半煤巖巷圍巖結構穩定性的數值模擬研究[J].應用基礎與工程科學學報,2000(1)

[5]謝和平,周宏偉,王金安等.FLAC在煤礦開采沉陷預測中的應用及對比分析[J].巖石力學與工程學報,1999 (4)

[6]楊雙鎖.回采巷道圍巖控制理論及錨固結構支護原理[M].北京:煤炭工業出版社,2004

[7]董方庭,宋宏偉,郭志宏等.巷道圍巖松動圈支護理論[J].煤炭學報,1994(1)

[8]黃躍東,劉同海,江崇濤等.雞西礦區軟弱半煤巖巷特厚復合頂板支護[J].煤炭科學技術,2005(6)

[9]康紅普,王金華.煤巷錨桿支護理論與成套技術[M].北京:煤炭工業出版社,2007