電梯選型配置系統—LIFT Version 1.0開發與應用

趙 珂 陳 亮

(1.北京市西城區特種設備檢測所 北京 100055)(2.北京市豐臺區特種設備檢測所 北京 100161)

1 電梯交通配置簡介

我國大多數建筑在設計階段主要采用公式計算或按經驗來配置電梯系統,這種方法只能近似估計電梯系統的性能,因而已無法滿足為現代高層建筑配置電梯系統的要求。如何通過科學的方法來為建筑物選擇電梯的數量、電梯額定載重量、電梯速度,為電梯分配服務樓層(分區方法),設置電梯運行調度方式來滿足用戶對電梯系統的需求是電梯交通配置系統要完成的工作。

1.1 衡量電梯交通系統性能的主要參數

5min運送乘客數——P5:5min被運送乘客人數的平均值。

5min運載能力——HC5:5min電梯群組運送人數的平均值占該組電梯服務的所有樓層總人數的百分比,HC5=P5/(每組電梯服務樓層總人數)。

平均候梯時間——AWT:從乘客登記呼梯信號(或加入候梯隊列)開始,直到提供服務的電梯門在該起始樓層開始打開這段時間。

平均間隙時間——AI:電梯群組中,每相鄰兩臺電梯到達基站的時間差統計值。

長時間候梯率——LW:候梯時間超過90s以上的乘客所占的比例。

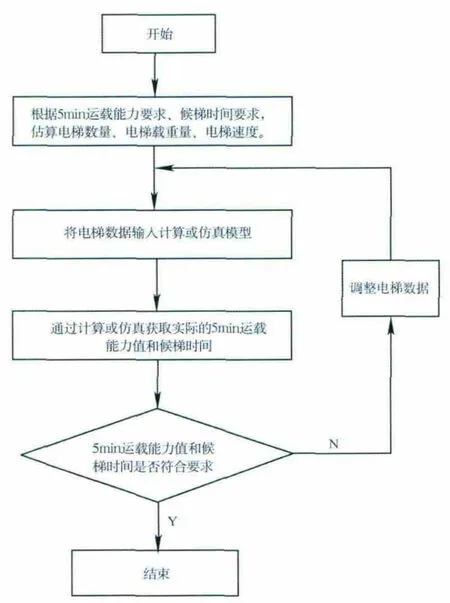

1.2 電梯系統配置流程

電梯不是一般意義上的產品,是根據建筑的需求量身定做的工程系統,不同類型的建筑對電梯系統需求不同,即5min運載能力和平均候梯時間有所不同。在為建筑物設計電梯系統時首先要確定期望的5min運載能力和平均候梯時間,然后根據這兩個指標來確定可以與之匹配的電梯數量、電梯載重量和電梯速度,具體流程如圖1所示。

圖1 電梯系統配置流程圖

1.3 仿真法和計算法的差異

進行電梯系統配置時,核心的一步是獲取當前電梯配置下系統能達到的5min運載能力和乘客的候梯時間,設計者根據這兩個指標來判斷當前電梯配置是否滿足要求,如不滿足則需調整電梯配置,重復這一步驟直到滿足為止。目前,可以通過兩種方法獲取以上兩個指標,一種是根據電梯計算公式計算得到,另一種是應用計算機仿真技術模擬電梯的運行情況,通過統計一段時間內乘客的數據來得到。

在仿真法中真實的客流由虛擬的客流代替,這個虛擬的客流由隨機發生器建立,然后被載入到一個與實際電梯控制系統完全相同的調配運算模型里。因此,該結果可以針對各種不同的交通狀況而得出,并能最大程度上反映出電梯在真實運行時的表現。

相反,計算法僅是基于少數有限的交通運行狀況的公式而得出。這些公式僅反映了理想的假設情況而非電梯群組的實際運行表現。通過研究發現計算法所得到的結果較之仿真法得到的結果是過于樂觀的。

此外,在使用上計算法較仿真法而言存在以下局限性:首先,計算法不支持電梯服務地下樓層的情況,如果有地下樓層則只能用仿真法進行分析;其次,計算法要求電梯組中每部電梯的參數(速度、載重量)要完全相同才能計算,而仿真法無此限制;再其次,計算法要求除快速通行區(如有)外電梯服務的樓層應連續,而仿真法可以靈活的設置電梯需要服務的樓層并無此限制;最后,計算法不能得到確切的平均候梯時間,只能用平均間隔時間來近似估算,而仿真法可以通過統計仿真時虛擬客流的候梯時間得到確切的平均候梯時間。

通過上述分析可以看出,仿真法相比計算法有十分突出的優勢,但把計算法所用公式程序化后,用計算法分析電梯系統的速度要明顯優于仿真法。在實際項目中可以把兩種方法結合使用,首先使用計算法進行粗略配置,然后在此基礎上使用仿真法進行精確配置。

2 電梯選型配置系統——LIFT Version 1.0

電梯選型配置系統——LIFT Version 1.0是一款用于電梯選型與配置的輔助分析軟件。系統應用計算機仿真技術和改進了的電梯統計公式,包含了仿真法和計算法兩種分析方法,可以分析包括電梯運載能力、乘客候梯時間、乘客乘梯時間在內的多項電梯系統性能指標。

2.1 開發環境

本系統在Windows XP平臺上使用Visual Basic語言開發而成,具有可視化的操作界面。

2.2 系統結構

電梯選型配置系統——LIFT Version 1.0由主界面、基本數據模塊、計算模塊、仿真模塊、工具模塊和數據分析模塊組成,并具有保存、打印等通用軟件功能。

2.3 主界面(見圖2)

圖2 主界面

主界面由菜單欄、工具欄和顯示窗口組成,用戶操作菜單欄、工具欄可以進入基本數據模塊、分析模塊、工具模塊,顯示窗口用于顯示計算分析報告或仿真分析報告。

2.4 基本數據模塊

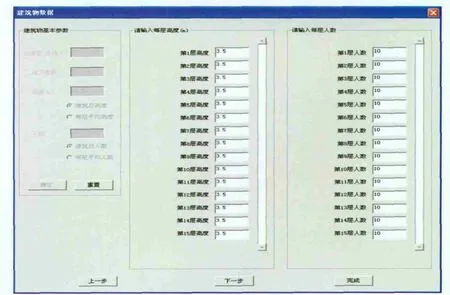

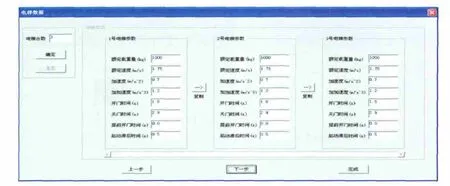

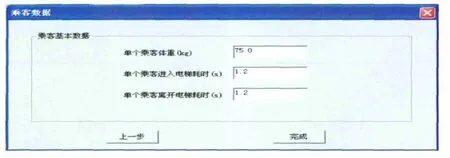

用戶點擊主界面菜單欄中的基本數據菜單進入基本數據模塊后,根據系統提示輸入建筑物數據、電梯數據和乘客數據,見圖3、圖4、圖5,系統會自動建立用于仿真分析或計算分析的系統模型。

圖3 建筑物數據界面

圖4 電梯數據界面

圖5 乘客數據界面

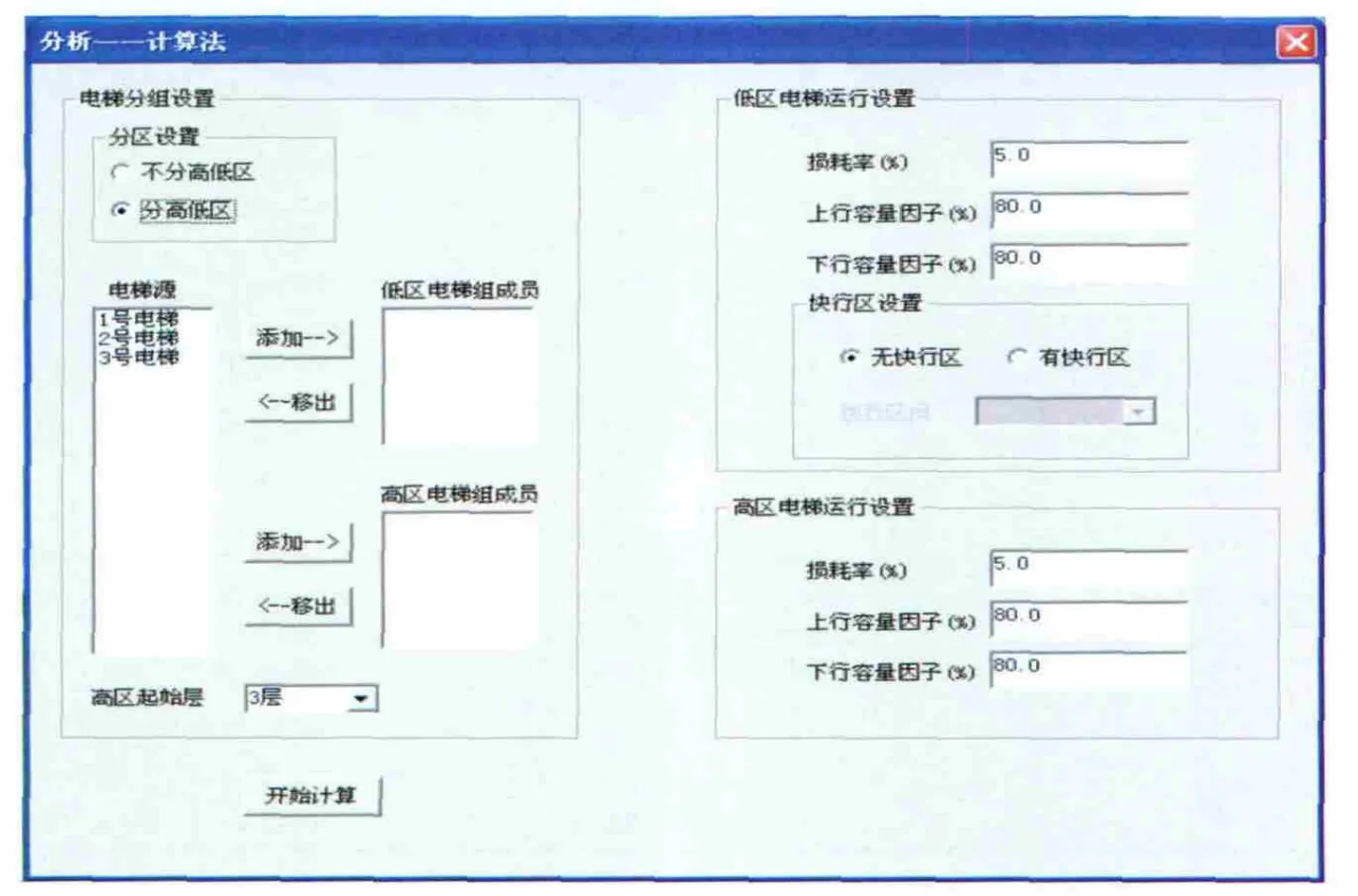

2.5 計算模塊(見圖6)

圖6 計算法界面

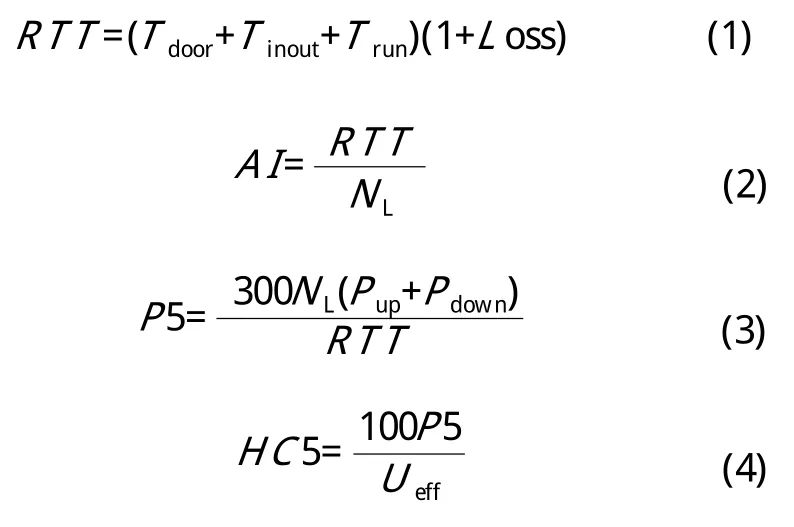

使用計算模塊分析電梯系統的平均間隙時間AI、5min運載能力HC5是以計算電梯運行周期RTT為基礎進行的,在計算電梯運行總時間Trun時考慮了加速度和加加速度對其的影響,所用主要公式如下所示。

主要公式:

式中:RTT——電梯運行周期,是指乘客從基站進入轎廂算起,到乘客離開轎廂到達各個目的樓層后,轎廂又返回到基站所用的時間。

Tdoor——一個運行周期內開關門總時間。

Tinout——一個運行周期內乘客進出電梯總時間。

Trun——一個運行周期內電梯運行總時間。

Loss——損耗率。

NL——電梯總臺數。

Pup——電梯上行時轎廂內乘客數量。

Pdown——電梯下行時轎廂內乘客數量。

Ueff——電梯有效使用人數(電梯總使用基數)。

AI——間隔時間。

P5——5min運載乘客數。

HC5——5min運載能力。

2.6 仿真模塊

仿真模型分為以下三個層次進行設計:

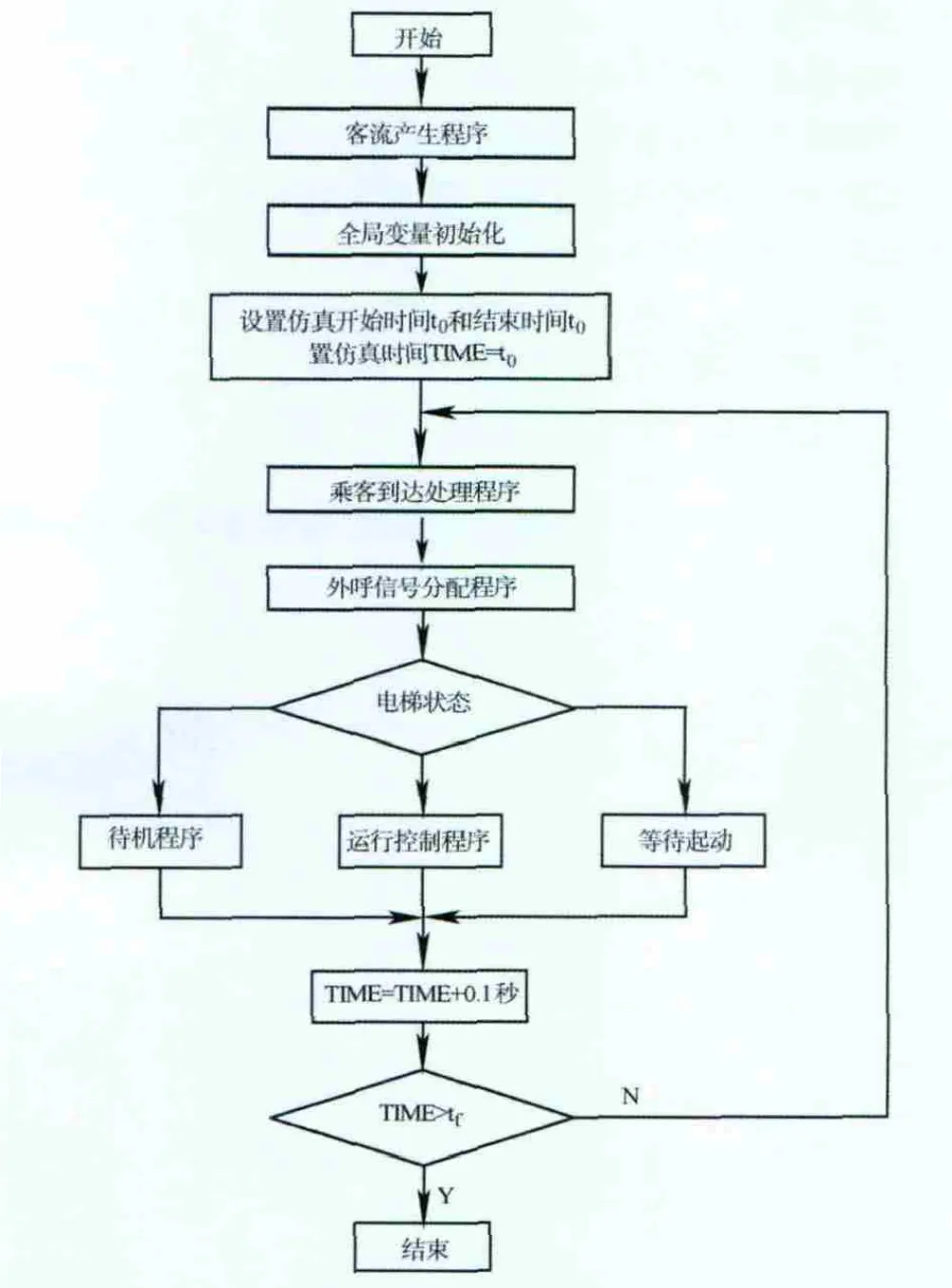

● 2.6.1 第一層——總控程序

總控程序是仿真模型的最高層,負責安排各事件的發生時間,并確保在事件發生的時候完成正確的操作,也就是說第一層對第二層實施控制。

總控程序流程如圖7所示,仿真開始前,首先調用客流產生程序生成一組虛擬的客流,然后初始化全局變量,設置仿真開始時間和結束時間。仿真開始后,總控程序會以0.1s為固定步長循環調用乘客到達處理程序、外呼信號分配程序,并根據電梯的狀態選擇相應的程序完成對電梯的各項控制,直至到達仿真結束時刻仿真結束。

圖7 總控程序流程

● 2.6.2 第二層——基本模型單元的處理程序

1)客流產生程序:客流模型的建立包括乘客的到達時間、乘客到達的起始層分布和到達的目的樓層分布。客流產生程序會根據客流模型和交通模式產生一組客流,乘客的到達時間符合Poisson分布,乘客起始層和目的層均按各自的分布函數用Monte Carlo法產生。

2)乘客到達處理程序:虛擬乘客到達候梯廳后,此段程序負責把乘客加入候梯隊列并完成呼梯登記。

3)外呼信號分配程序:單臺電梯采用傳統集選控制方式,多臺電梯采用基于最小等待時間的群控方式來為每臺電梯分配要應答的外呼信號。

4)待機程序:當電梯沒有要應答的外呼和內選信號處于待機狀態時,待機程序循環檢測電梯服務列表,檢測到電梯有外呼或內選信號要應答時,電梯結束待機狀態。

5)運行控制程序:此段程序根據S型速度曲線模型實時控制電梯的速度和位置,完成電梯的起動、穩速運行和制動平層控制。此外,還包括了截梯控制,即電梯在起動或穩速運行階段收到距運行目的層更近的呼梯信號要響應時,程序會判斷電梯距呼梯層的距離是否滿足當前電梯速度下平穩制動的要求,如滿足要求程序會重新規劃速度曲線應答中間層的外呼。

6)等待起動程序:此段程序會根據電梯要運行的距離(起始層距目的層的距離)計算出一條運行速度曲線,為電梯運行完成各項設置。

● 2.6.3 第三層——公共子程序

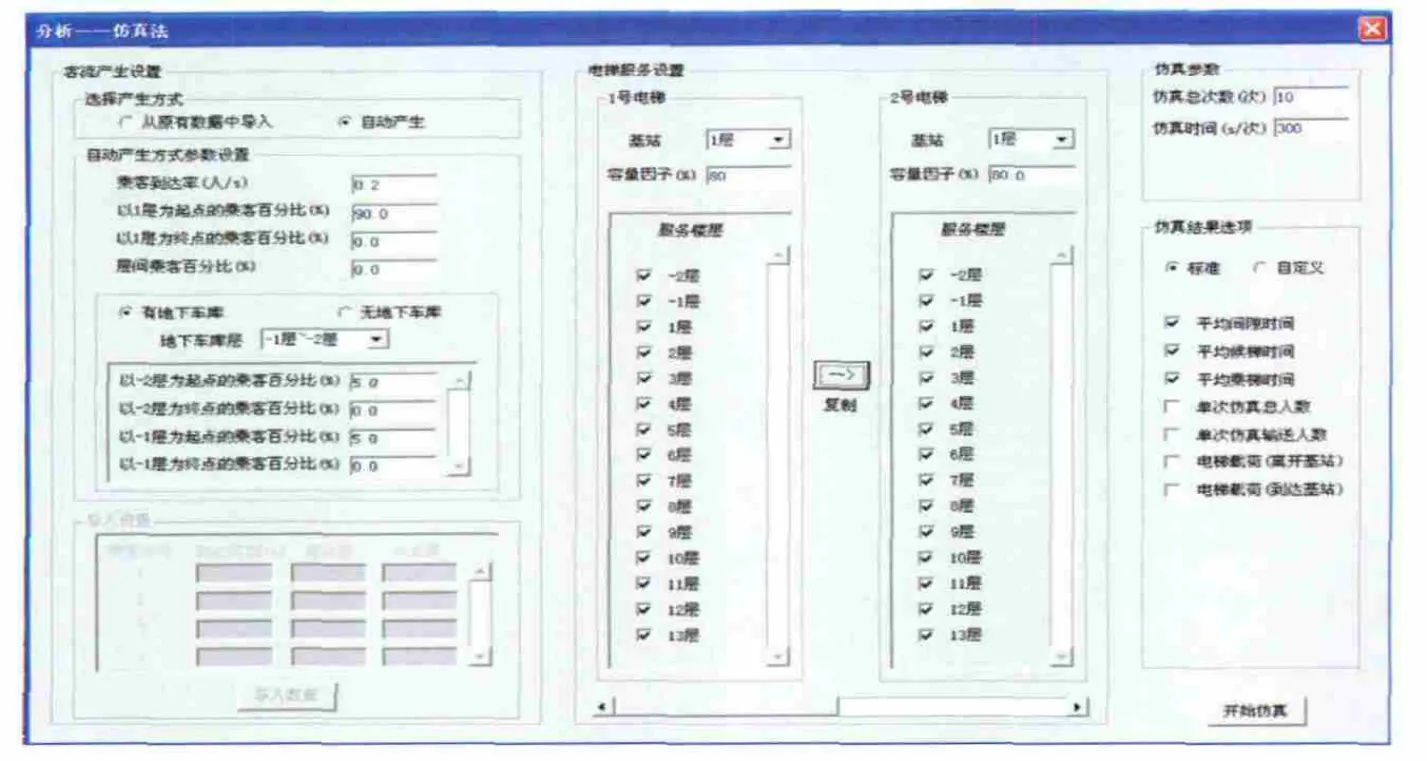

1)仿真參數設置程序:本系統的仿真參數設置界面見圖8,在客流產生設置欄中輸入乘客起點百分比和到達率后系統會根據這些參數產生符合不同交通模式的客流。在電梯服務設置欄中可以選擇電梯的基站、容量因子和服務樓層。在仿真參數欄中可以設置仿真次數和單次仿真時間。在仿真結果選項欄中可以選擇需要的仿真結果。

圖8 仿真參數設置界面

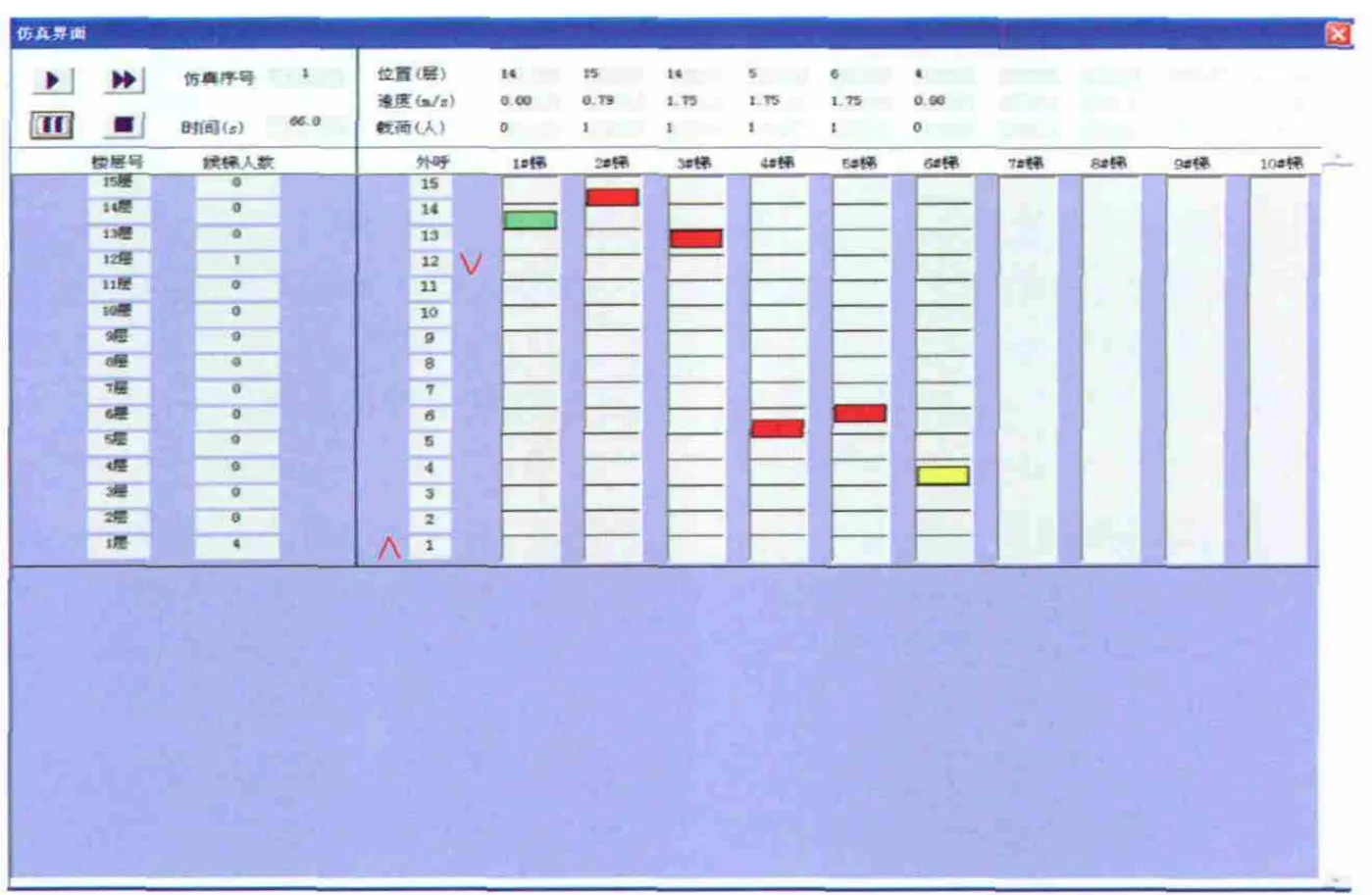

2)仿真顯示程序:仿真顯示界面見圖9,在此界面中可實時觀察各臺電梯的運行情況,如位置、速度、載荷,還可以顯示每層的外呼和候梯人數。通過仿真速度選擇按鈕可以控制仿真按正常速度方式或快進方式進行。

圖9 仿真顯示界面

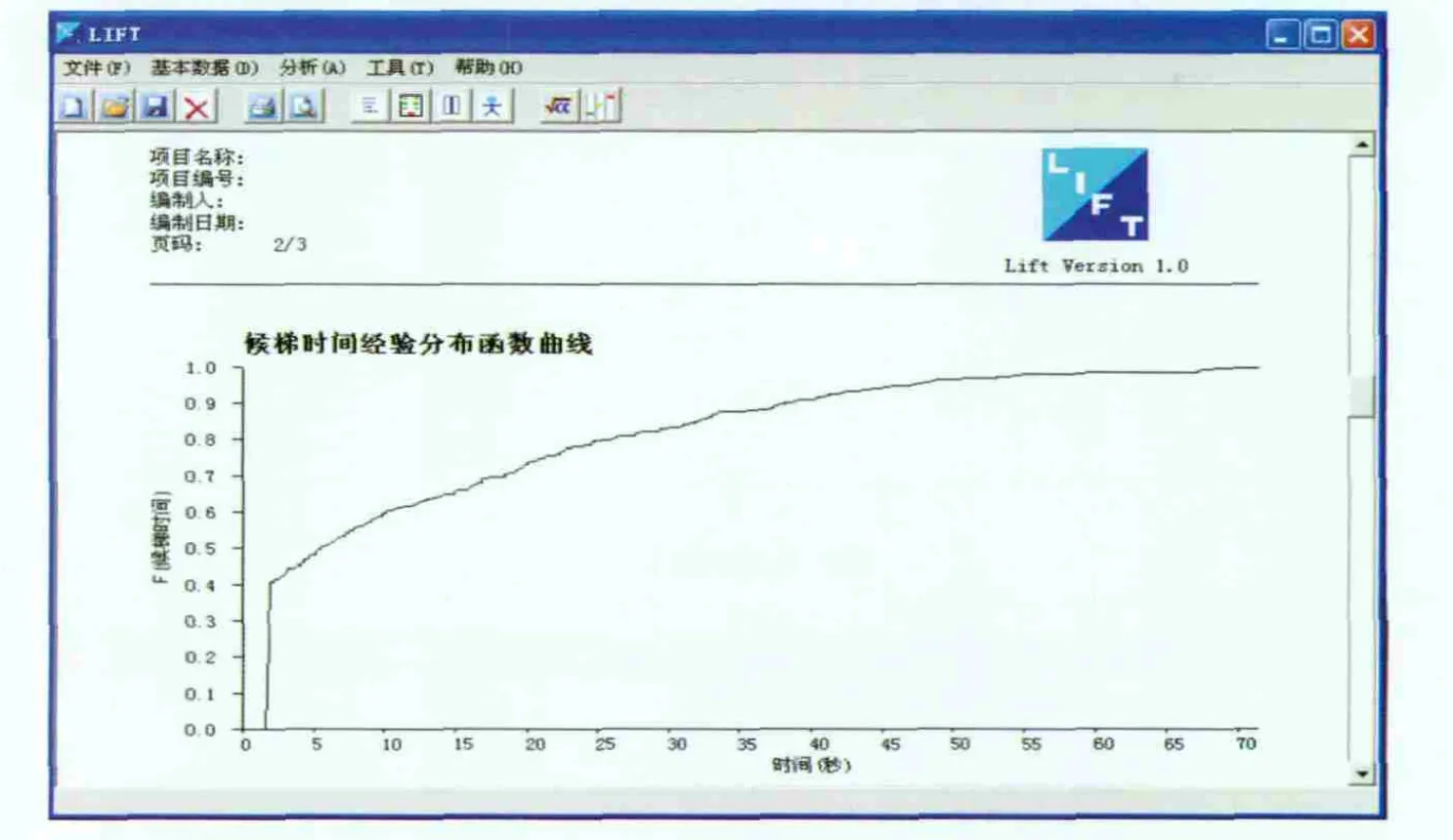

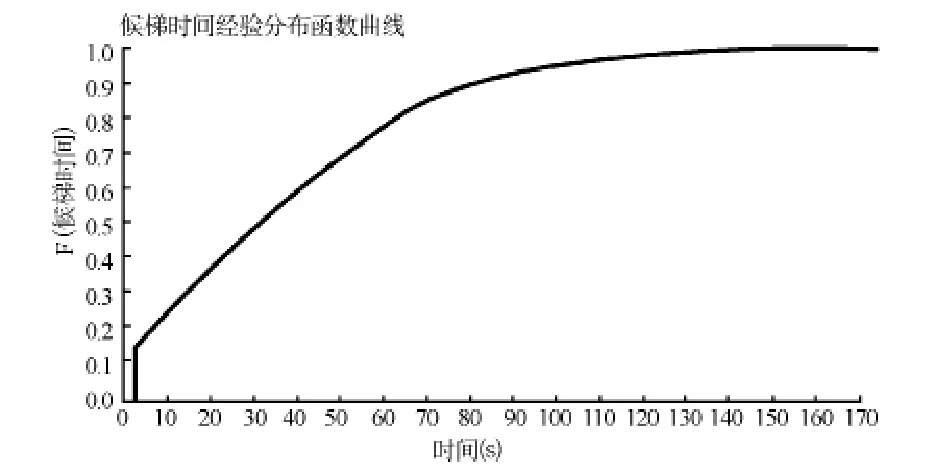

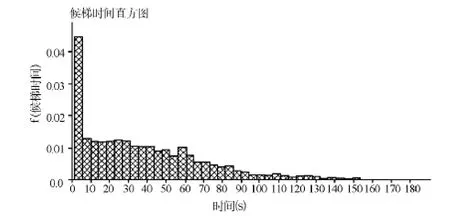

3)數據分析程序:仿真完成后系統會自動統計平均間隙時間、平均候梯時間、平均乘梯時間和輸送乘客總數。通過生成的候梯時間經驗分布函數曲線、候梯時間直方圖見圖10、圖11,可以更全面的分析候梯時間的分布情況。

圖10 候梯時間經驗分布函數曲線圖

圖11 候梯時間直方圖

3 應用實例

北京某建筑設計院承接的一寫字樓項目的電梯系統使用電梯選型配置系統設計如下:

1)項目概況:本項目是商業加辦公的綜合建筑,共26層,B2~B1為地下車庫、1F為寫字樓大堂、2F~6F為商場、7F為設備層、8F~24F為寫字樓。(以下設計的電梯系統不服務商場,商場有單獨的扶梯和電梯服務)

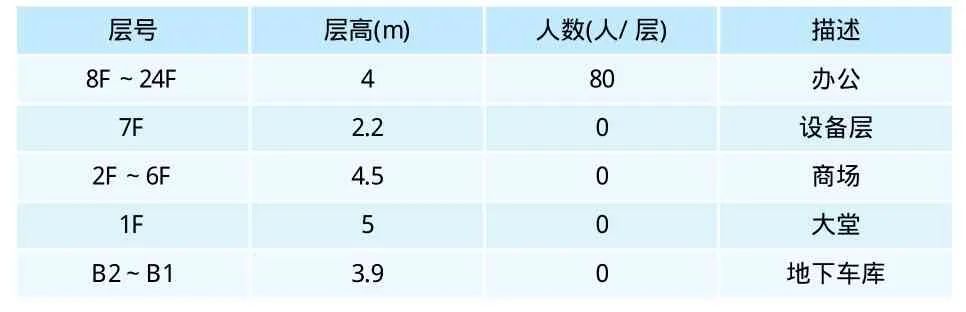

2)樓層數據及人員分布情況(見表1):

表1 樓層數據及人員分布

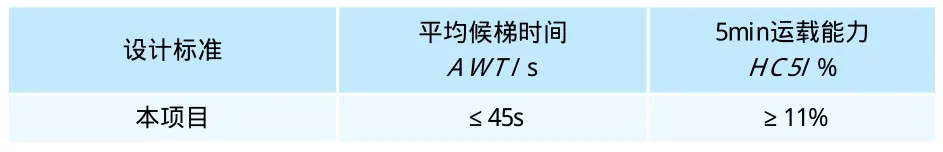

3)設計標準:根據本項目的特點,依照電梯設計手冊及相關規范所建議電梯系統在早高峰時段(上行高峰時段)平均候梯時間應小于45s,5min運載能力應大于11%,在電梯設計中,對于辦公樓全部人員不可能某一天同時在早高峰期出現,故將使用電梯的總人數減少5%~10%,本設計采用95%的總辦工人數即:1360×0.95=1292人為早高峰時段有效使用電梯的總人數。經業主協商本項目按以下標準進行設計,(見表2)。

表2 項目標準設計表

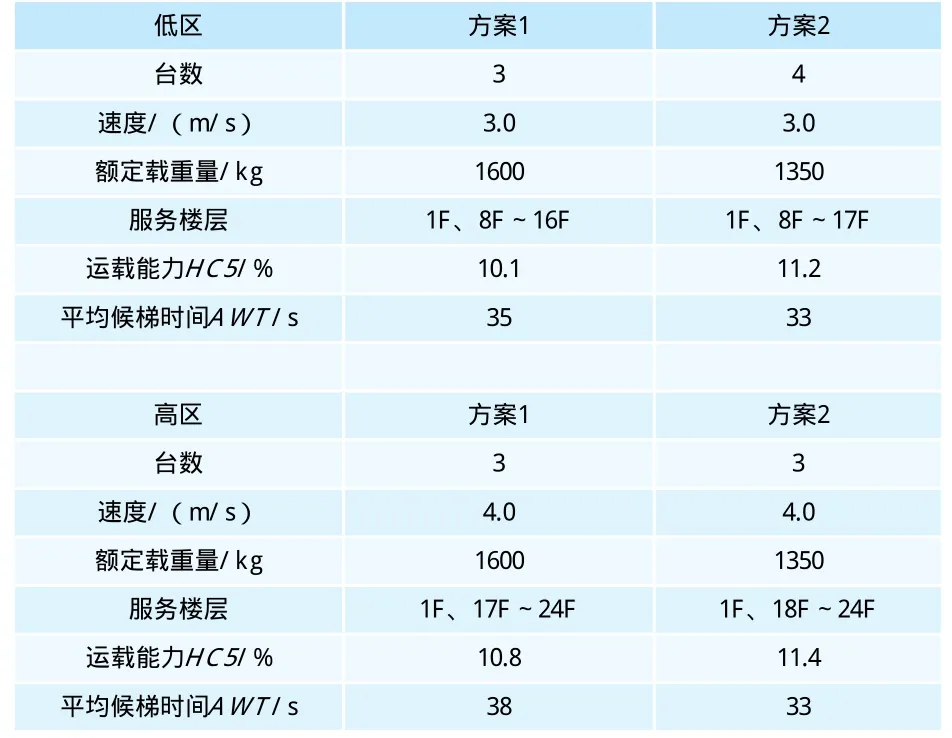

4)電梯配置方案(見表3)。

表3 電梯配置方案

比較上述兩個方案,按方案2配置電梯可以達到設計要求,方案2中7部電梯均不服務地下車庫,因此需要設置服務于B1、B2、1F的轉換電梯來解決地下車庫層的交通問題。由于服務的樓層較少且高度較低,推薦選用2臺1.0m/s,1000kg,服務B1、B2、1F可滿足要求。

4 結束語

電梯選型配置系統——LIFT Version 1.0應用計算機仿真技術并結合改進了的電梯計算公式,可以針對各種不同的交通狀況最大程度上模擬出電梯在真實運行時的表現,為建筑配置電梯提供了更為科學的依據,經實際項目應用效果良好。

1 朱德文,牛志成.電梯選型、配置與量化[M].北京:中國電力出版社,2005.

2 齊歡,王小平.系統建模與仿真[M].北京:清華大學出版社,2004.