水中填土均質土壩變形特性分析

□張宏斌(山西省水利建設開發中心)

0 引言

20世紀70年代初至80年代中期,黃河中上游地區出現了一種群眾創造的筑壩方法——水中填土筑壩。多年試驗和實踐證明:水中填土筑壩是一種應該推廣的先進筑壩方法。這種施工方法具有工期短、投資省、質量有保證等優點[1],在施工期壩體含水量高、孔壓大、密度小、強度低、固結度低、壩體存在著一個流態區,施工進度不易控制等特點[2]。前人對李長江,田曉輝(2002)[3]對水中填土壩設計施工和試驗幾個問題進行了探討,研究表明施工期的土壤干容重、土壤含水量、時間、施工速度對水中填土壩的強度、工程質量都有很大影響。濕陷性黃土的危害來源于濕陷性質,由于黃土濕陷變形具有突發性,不可連續性,不可逆性等失穩破壞特征[4][5],因此深入研究其濕陷機理十分重要。郭銳(2003)[6]對濕陷性黃土地基沉陷原因進行了分析,表明濕陷性黃土水分子楔入土顆粒之間,破壞聯結薄膜,土的強度迅速降低,在土自重壓力或土自重壓力及附加壓力的作用下,結構逐漸破壞,從而發生濕陷現象。

文峪河水庫大壩為山西省水中倒土法施工的第二高壩,壩高55.63 m。在多年運行期間,壩體經歷不均勻沉陷、壩體裂縫和水庫出現滲漏等工程問題。管理單位借助土壩壩體監測系統的觀測,及時了解到大壩運行過程中壩體的變形情況,并對相關問題進行了處理,迄今為止大壩已安全運行60年。文章基于山西省文峪河水庫的觀測監測資料,分析黃土高原區水中填土筑壩土壩運行過程中的變形特性和原因,為類似地區利用水中填土填筑土壩、堤防提供參考[7]。

1 供試材料

大壩:文峪河水庫大壩位于黃土高原的山西省呂梁地區文水縣開柵鎮北峪口村西,因水庫截汾河支流文峪河水筑成,得名文峪河水庫[8]。水庫距太原市約60 km,總庫容1.17億m3,興利庫容0.48億m3,是一座以防洪為主,結合灌溉、發電等綜合利用的大Ⅱ型年調節水庫。文峪河水庫樞紐工程由大壩、溢洪道、泄洪供水發電隧洞及水電站等建筑物組成。大壩分為主壩段和副壩段,0+000~0+420 m為副壩段,0+420~0+720 m為主壩段,壩頂長720m。大壩壩型為水中填土均質壩,壩頂高程841.03 m,最大壩高55.63 m。主壩坐落在主河槽砂礫巖基礎上,副壩坐落在長300 m,寬350 m,厚6~16 m的天然黃土臺地上。

地質:文峪河水庫所處大地構造位置為呂梁太行斷塊五臺山塊隆的西南部狐堰山山字型褶帶前弧頂與南東側反射弧接合部位,東與晉中新裂陷的西谷南莊凹陷接壤,西社大斷裂和交城大斷裂控制著水庫區構造格架[9,10]。文峪河水庫攔河大壩位于交城大斷裂上升盤河流出山口處。

運行情況:水庫于1959年11月開工,1961年6月攔洪,1970年6月竣工,投入運行。結合多年運用經驗,運行期間,逐步對汛限水位進行了調整。1962-1974年空庫攔洪,汛限水位814.80 m;1975年汛限水位提高到 821.00 m;1987年提高823.00 m;1988年提高到824.00 m;1991年提高到826.00 m;1998年調整為825.50 m;1999年提高到827.00 m,20多年來,共提高汛限水位12.20 m。

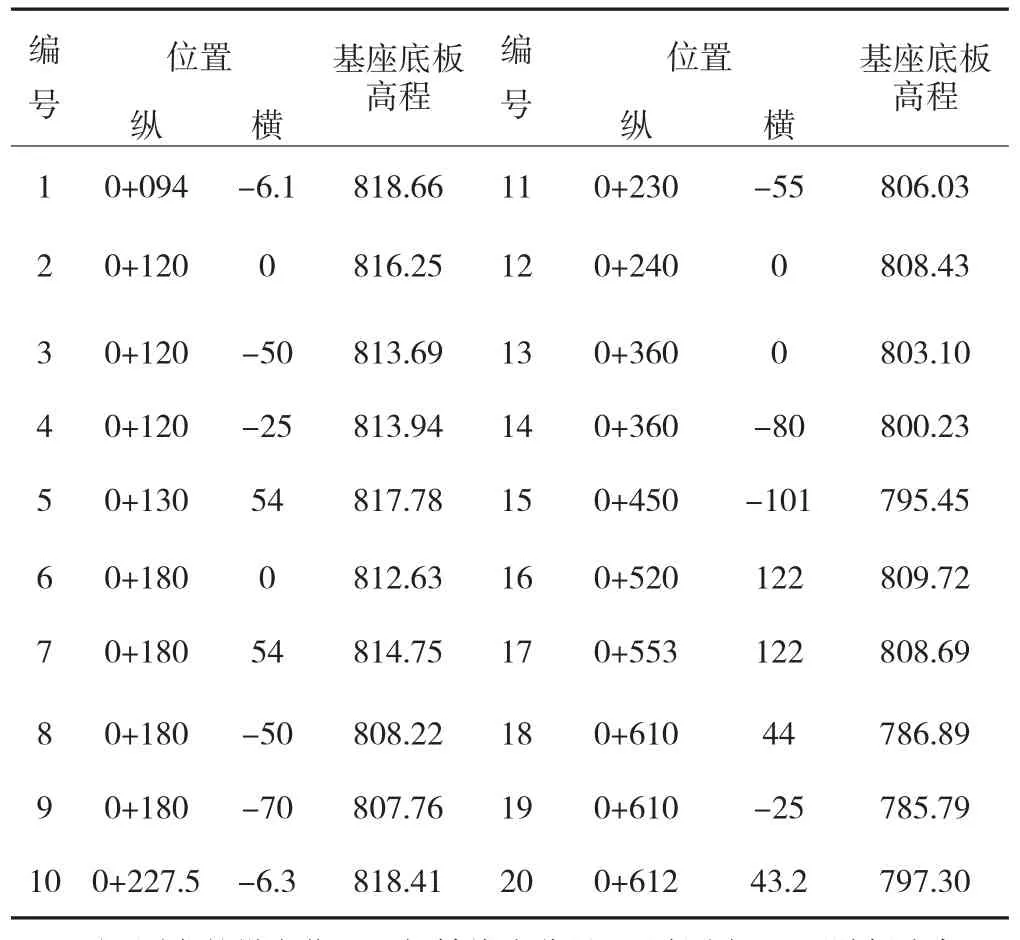

監測系統:為了解文峪河水庫運行過程中變形情況,在壩體上設置了包括壩體及壩基沉陷觀測管20個,壩體及壩基沉陷觀測布置如表1所示。

表1 壩體及壩基沉陷觀測布置相對坐標表

2 結果與分析

2.1 垂向沉降量隨時間的變化特征

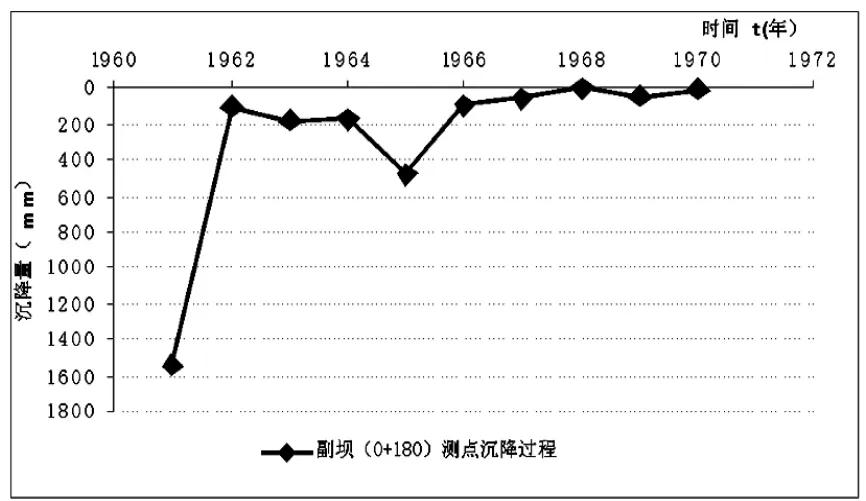

選取其中0+180 m斷面測點的沉降數據作為分析垂向變形量(沉降量)隨時間變化特征的代表點。據:10年(1961-1970)實測數據有圖1所示的過程線。

圖1 垂向變形量(沉降量)隨時間變化特征圖

從圖1可以看出:在10年的觀測期內,土壩的沉降過程基本完成,表現在1967-1970年間其變形量基本趨于穩定。初始變形量即沉降量很大,占到總變形量的90%以上,后期的變形量不大占總變形量的10%,初始變形量在施工和初次蓄水期完成,即1962-1963年間完成,并以很快的速度完成。在水庫蓄水后的前期,累積沉降量的大小受蓄水深度等因素的影響波動較大,而后期波動很小。

水中填土筑壩的施工初期,隨著壩體逐漸填筑,壩基黃土臺地受到不斷增加的壩身自重壓力的作用開始排出孔隙水,使得土壤孔隙減小[11],壩體本身和壩下黃土臺地逐漸變形和固結,其變形既有永久性的塑性變形又有部分彈性變形,這個過程在加載過程中或加載過程后的較短時間或孔隙水消除的過程中完成,所以初期的沉降速度較快,出現了初期沉降量很大的現象。隨著水庫的蓄水,庫區水位升高,在壩體內形成隨水位變化的壩體浸潤線。庫區蓄水或浸潤線的形成,使浸潤線之下的壩基或壩體土成為飽和土,孔隙水壓力形成,承擔了其上部部分土體的重量,原土體所受壓力減小,使原土體的彈性變形得以恢復高[12],浸潤線越高,彈性變形的恢復率越高。此外,原土體的塑性變形在緩慢減小,彈塑性變形兩者遞加的綜合結果是累計變形量的波動。蓄水的初期,彈塑性變形劇烈,蓄水的后期平穩,因此出現了累計沉降量的大小初期波動較大[13],而后期波動很小的形象。

2.2 不同地基類型的沉陷特征

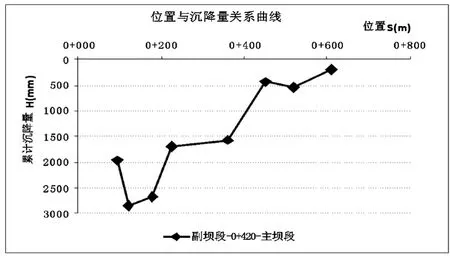

根據1960-1974年壩軸線累計沉降量數據,繪制累積沉降量沿主壩和副壩軸線變化曲線(見圖2)。

圖2 累積沉降量沿主壩和副壩軸線變化曲線圖

由圖2可見:主壩段(0+420~0+720 m)累積沉降量比副壩段(0+000~0+420 m)小,主壩累計沉降量在1.00 m以下,而副壩累積沉降量在1.00~3.00 m之內。主壩累計沉降量波動小,而副壩累積沉降量波動大。

主壩坐落于主河槽砂礫巖基礎上,而副壩座落在長300 m,寬350 m,厚6~16 m的天然黃土臺地上。副壩壩基土質疏松,平均孔隙度在50%以上,為中強濕陷性黃土。盡管施工期采用預浸預壓法處理,即在壩體填筑前對臺地浸水,在填筑過程中,堆土加壓借助水中倒土固結排水和上部土荷載的增加,達到浸水加壓,促使黃土沉降固結,但處理影響深度遠遠達不到16 m深度。分析認為副壩壩基隨壩體高度的增加和完工后壩基的飽和,由于濕陷性出現了較主壩大的變形,平均10 m厚的臺地覆蓋層,單位厚度變形量增量15 cm。主壩變形量小的原因在于水中填土施工方法使濕陷性在施工過程中完成其大部分,所檢測到的變形量僅為后期緩慢塑性變形的遞加值。

2.3 同一橫斷面的沉降量變化特征

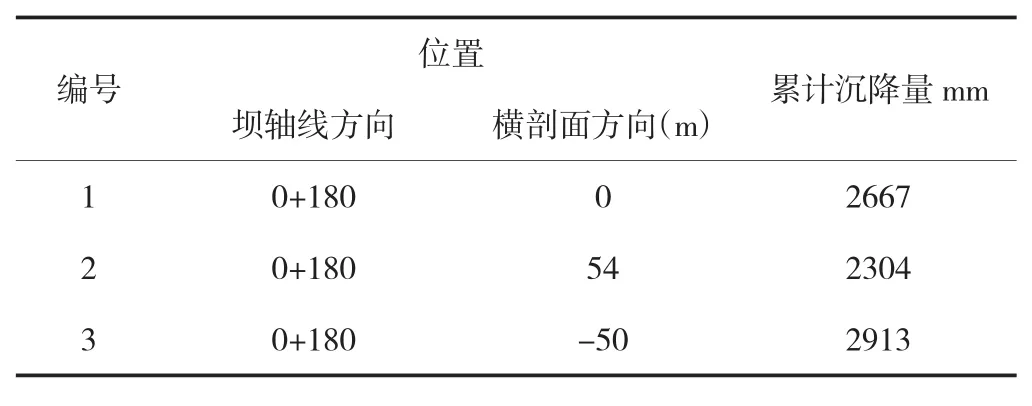

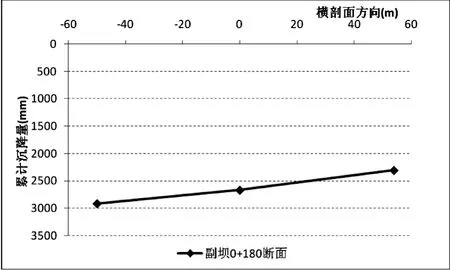

根據壩體監測點布設情況選取副壩段(0+180 m)斷面的不同測點(表2),分析同一橫斷面的沉降量變化特征。根據表2所示相同斷面不同檢測點及變形量,繪制壩體剖面變形量隨檢測位置的變化如圖3所示。

表2 相同斷面不同監測點及變形量統計表

圖3 壩體剖面變形量隨監測位置的變化圖

由圖3可知:副壩段沿垂直壩軸線方向累積沉降量變化范圍不大但數值相對很大,最大沉降量為2913 mm,從上游段到下游段沉降量基本上成一條直線規律。副壩段橫剖面方向沉降規律靠近上游端沉降量比下游端大。

副壩段坐落在厚6~16 m的天然黃土臺地上,黃土濕陷性強,土質疏松,孔隙度達到50%,沉陷條件優良。在外力和自重作用下土體不斷得到壓密,孔隙變小,故沉降量很大。隨著水庫蓄水,庫區水位升高,上游段壩體長期與水體接觸,在壩體內形成浸潤線。浸潤線之下的壩體與壩基土成為飽和土,浸潤線規律是從上游到下游逐漸降低,因而上游段飽和土比下游段多。飽和土體除土骨架外,全部孔隙為水所充填,而孔隙水是可以假定為不可壓縮的。在上部荷載不變的情況下,飽和土體不只是土骨架可以承受壓力,孔隙中水體也可以承受一定的壓力,這就使得飽和土多的上游段沉降量比下游段小。

3 結論

一是水中填土筑壩的施工初期,壩體本身和壩下黃土臺地逐漸變形和固結,其變形既有永久性的塑性變形又有部分彈性變形,這個過程在加載過程中或加載過程后的較短時間或孔隙水消除的過程中完成,所以初期的沉降速度較快,出現了初期沉降量很大的現象。

二是水庫蓄水后,在壩體內形成隨水位變化的壩體浸潤線,使浸潤線之下的壩基或壩體土成為飽和土,孔隙水壓力形成,承擔了其上部部分土體的重量,原土骨架所受壓力減小,使原土骨架的彈性變形得以恢復。蓄水位越高,浸潤線越高,彈性變形的恢復率越高。

三是由于土壩浸潤線從上游到下游逐漸減小,造成上游段飽和土比下游多,而飽和土中填充的水也會承受一定的壓力,土體骨架承受的壓力相應的就會減小,因而靠近上游段土壩沉降量比下游段小。

四是黃土濕陷變形具有突發性,不可連續性,不可逆性等失穩破壞特征,濕陷性黃土水分子楔入土顆粒之間,破壞聯結薄膜,土的強度迅速降低,在土自重壓力或土自重壓力和附加壓力的作用下,結構逐漸破壞,從而發生濕陷現象,造成在黃土臺地上建造的土壩沉降量很大。

[1]黃文熙.水墜壩的固結理論及其應用[J].水利學報,1982(9):11-20.

[2]王笑冰,趙壽剛,孟獻穎,馬衛東,楊小平.巖土工程試驗計算與工程技術研究[J].人民黃河,2000(9):37-39.

[3]李長江,田曉輝,張加強.關于水中填土壩設計施工和試驗幾個問題的探討[J].黑龍江水利科技,2002(2):41.

[4]苗天德,劉忠玉,任九生.濕陷性黃土的變形機理與本構關系[J].巖土工程學報,1999(4):383-387.

[5]趙景波,岳應利,陳云.黃土濕陷性及其成因[J].地質力學學報,1997(4):62-67.

[6]郭銳.濕陷性黃土地基沉陷原因分析及預防[J].科技情報開發與經濟,2003(8):283-284.

[7]熊成林,王萬順,田冬成,孫建會.安全監測技術在軟基筑壩工程中的應用[J].中國農村水利水電,2004(3):59-61.

[8]唐純偉,楊石眉,陳世偉.文峪河水庫左岸滑坡體穩定性分析[J].泥沙研究,2003(6):70-74.

[9]李杜元.解決山西省文峪河水庫安全問題的途徑[J].中國西部科技,2009(18):27-28.

[10]楊海琴,石瑞青,王雅.文峪河水庫主壩滲流穩定分析[J].東北水利水電,2003(10):21-23.

[11]劉占芳,楊全虎,姜乃斌.飽和軟土地基彈塑性固結沉降研究[J].重慶建筑大學學報,2005(2):51-55.

[12]張偉民.土壩在水庫水位下降期的滑坡機理[J].中國農村水利水電,2004(8):48-50.