“圣麻/聚乳酸針織天鵝絨”生產工藝的探討

王 祥

(江蘇省紡織集團有限公司,江蘇南京 210012)

0 引言

圣麻纖維是以天然麻為原材料,經過一系列的物理化學處理而制成的纖維素纖維。圣麻纖維素大分子之間的氫鍵較少,纖維表面縱向呈不規則溝槽狀,因此它既具備了麻纖維天然的抗菌、防霉、防螨等保健功能,又具有優異的的吸濕導濕和穿著舒適性能,同時經過提取纖維素之后再紡絲而制成的圣麻纖維比較天然麻又具備了良好的可紡性和染色性能;聚乳酸纖維(PLA)是一種非石油系的合成纖維。它的原料聚乳酸可以從含有碳水化合物的可再生天然植物如玉米、甜菜等發酵制取。聚乳酸纖維既有天然纖維的吸濕透氣性,又具有合成纖維的高強力,融合了天然纖維和合成纖維的優異性能于一體。

上述二種纖維都是使用可再生的植物為原料,并具有生物可降解性,在整個生產過程中能耗低,且從原料到廢棄物均可經微生物作用分解成二氧化碳和水,燃燒時不會散發毒氣,不會造成污染,屬于環保型循環材料。

1 產品的特點及主要用途

圣麻/聚乳酸針織天鵝絨是以圣麻纖維針織紗作為面組織原料,聚乳酸纖維長絲作為直接與皮膚接觸的地組織原料,通過織造、剪絨、染色和定型整理而成的針織天鵝絨面料。產品具有良好的抗菌、防霉、防螨等保健功能和優異的吸濕透氣穿著舒適性能以及柔軟滑糯的手感、懸垂飄逸的外觀風格,可以持久性地保持人體皮膚的舒適感,適宜制作高檔時裝、內衣及家居飾品。

2 設計產品的技術參數

2.1 原料及規格設計

為了充分地發揮圣麻纖維和聚乳酸纖維的組合優勢功能,綜合考慮織物的外觀設計要求、實現產業化的可行性以及生產成本和經濟效益,我們設計了32S圣麻針織紗和115dex/72f 聚乳酸纖維長絲分別作為織物面組織原料和地組織原料。

2.2 技術指標設計

2.2.1 織物平方米重量:160-300g/m2

2.2.2 織物有效門幅:140-200cm±2%

2.2.3 纖維含量:70%圣麻纖維/30%聚乳酸纖維

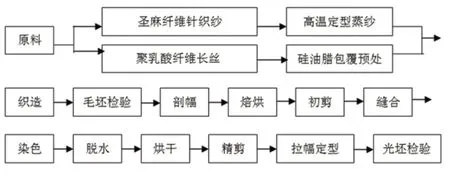

3 設計生產工藝流程(詳見下圖)

4 生產過程中主要的關鍵工藝技術

4.1 原材料的預處理方法和工藝

傳統的針織天鵝絨采用織造性能穩定的純棉針織紗作為面組織原料和強力較高且有一定彈性的滌綸DTY 作為地組織原料。而圣麻/聚乳酸針織天鵝絨則采用了圣麻纖維針織紗作為面組織原料,聚乳酸纖維長絲作為地組織原料。在織造過程中,一是圣麻纖維因強力偏低容易增加斷頭,形成織造疵點;二是圣麻纖維屬于纖維素纖維,其穩定性較差,容易造成面料外觀和規格尺寸不穩定,水洗尺寸變化率不符合技術要求;三是聚乳酸纖維則因完全沒有彈性在織造過程中成圈困難,對面紗線圈的鎖緊力不夠,造成翻絲,影響剪絨和布面質量。為此必須通過對原料進行織造前預處理來提高紗線的可織造性能,以保證產品順利織造和毛坯布的質量穩定。

首先,我們采用高溫蒸紗來改善圣麻針織紗的穩定性和強力。高溫蒸紗的過程是對紗線進行高溫定型和再次勻捻的過程,經過高溫汽蒸處理的紗線穩定性得到較大的改善,有效地解決了面料外觀和規格尺寸不穩定的質量問題;同時也相應地增強了纖維之間的抱合力,提高了紗線的強力和強力均勻度,增強了紗線的剛性,有利于減少因瞬間強力不足造成的斷紗,為織造工序的順利生產打下較好的基礎。

第二,我們采用包覆硅油蠟工藝對聚乳酸纖維長絲進行預處理,經過處理的長絲表面均勻裹覆了含有一定比例的抗靜電硅油石蠟,使毛羽貼附在紗線表面,以提高了纖維表面的摩擦系數和纖維之間的抱合力。經過預處理的聚乳酸纖維長絲表面光潔,條干均勻,韌性得到增強,有利于織造過程中順利彎曲成圈,纖維強力也得到大幅度的提高,克服了因纖維性能改變造成的的織造障礙。

4.2 織造設備的技術改造和工藝設計

4.2.1 設備改造

盡管圣麻纖維針織紗的強力經過預處理之后有所提高,但是比較純棉針織紗的強力還是有一定的差距,而織機原有的被動喂入裝置不能適應新原料的生產,在織造過程中表現出來的是斷頭增加,在布面上形成斷紗疵點,這類疵點是不可修復的。另外,因織造斷頭的增多而加大了操作工的勞動強度。經觀察分析,發現大多數的斷頭都是因為紗線在進入編織系統之前承受不了較大的動態喂入張力而發生,在機器運行的慣性作用下斷頭的紗尾迅速地進入到編織系統,在布面上留下了不可修復的斷紗疵點。因此,減少斷紗疵點的重點措施就是降低紗線在運行中所承受的動態張力。為此,我們針對織機的喂入部件進行技術改造,變被動輸紗為主動輸紗,即在紗線的起試運行給與了一定的輸紗輔助力,大幅度地降低了紗線在運行中的動態張力,有效地減少了輸紗過程中的斷頭。同時在保證設備正常運行車速的基礎上,盡可能地調節斷頭自停裝置的靈敏度,即使發生斷紗,也能將紗尾及時的控制在進入編織系統之前,既方便操作工接頭,又避免了布面斷紗疵點。在此基礎上,合理的設計紗線喂入張力極為重要,喂紗張力的設計原則是在保證順利編織和布面質量的前提下盡量降低,從而可以最大限度地降低織造斷頭率和保護織針,有利于面紗與地紗的交互配合,提高坯布質量。

4.2.2 織造工藝設計

圣麻/聚乳酸針織天鵝絨是在單面緯編毛圈園機上進行織造的。天鵝絨織物的主要組織結構是由三維彎曲的線圈組成的,所以要求地組織原料具有一定的彈性和較高的強力,常規天鵝絨織物一般采用具備這種條件的滌綸DTY 作為地組織原料。適應了這種常規產品生產的織機設備和編織工藝在生產采用以圣麻纖維針織紗和聚乳酸纖維長絲交織的產品時表現出了嚴重的不適應。因此,針對原料的性能特點研究織造工藝,確保織造工序的順利生產和穩定毛坯質量,是織造工序的關鍵技術。

通過反復研究和試驗,我們設計了適應新原料生產的編織工藝。首先,通過調整地紗的線速來控制地紗喂入量,從而能有效地控制織物的平方米克重和纖維含量確保符合技術要求;其次,通過改變地紗成圈過程的線圈軌跡,適當加大紗線成圈的弧度和成圈后脫圈時的鎖緊力,有效地控制了形成線圈的過程變化和對面紗線圈的鎖緊作用,解決了布面翻絲問題;第三,設計了新的上機工藝點,適當加大壓針工藝點,相應地調整編織機件的工藝點,解決了地組織線圈與面組織線圈在編織過程中的有機組合問題,使得新原料能夠在傳統的緯編針織圓機順利織造。

4.3 染色流程和工藝設計

圣麻/聚乳酸針織天鵝絨的纖維成分中含有圣麻纖維和聚乳酸纖維。圣麻纖維屬于再生纖維素纖維,可以采用活性染料和常溫工藝進行染色;而乳酸纖維屬于合成纖維,則須采用分散染料和高溫工藝進行染色,兩組纖維的染色原理完全不同。因此,本項目的染色關鍵技術是如何選用合適的染化料和設計合理的工藝,實現兩組纖維染色工藝的有機結合,保證產品的染色質量和技術指標符合設計要求。

4.3.1 染色工藝路線設計

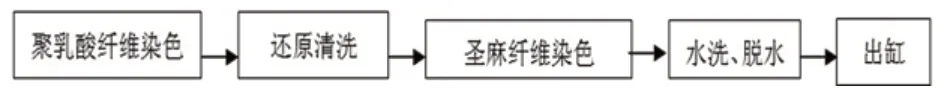

為了簡化工藝流程,便于操作,降低成本,減少排污,我們采用一浴兩步法染色工藝路線,第一步采用分散染料對聚乳酸纖維進行染色,第二步采用活性染料對圣麻纖維進行染色。染色工藝路線如下:

4.3.2 聚乳酸纖維的染色工藝設計

聚乳酸纖維屬脂肪族聚酯,是與PET 具有乳酸霉相同疏水性的纖維,因此可采用分散染料染色。分散染料屬于非離子性染料,其化學結構簡單,分子量較小,易擴散到物理結構緊密的聚乳酸纖維縫隙中去。但分散染料在水中的溶解度很小,而聚乳酸纖維吸水性較低,在水中不易溶脹,在常溫(100℃以下)環境中上染率低;但是在高溫(130℃以上)強堿的環境中纖維易發生降解,纖維的降解損失會造成織物的強力、克重以及外觀風格等一系列指標受到影響。我們選用了染色溫度不超過130℃的中溫分散染料對聚乳酸纖維進行染色,將染色溫度控制在100—110℃之間,適當延長染色保溫時間(45—50min),在染色初始階段采取先快后慢分段升溫工藝,在染色結束過程采取勻速緩慢降溫工藝。由于聚乳酸纖維的耐堿性較差,為了保證纖維不受降解損傷,整個染色過程均在弱酸條件下進行,染色后采用堿性較溫和的代用堿進行還原清洗。經反復試驗,確定聚乳酸纖維染色過程中的PH 值為:4.5—5.5,在此條件下進行染色加工,能夠保證織物的染色質量和PH 值符合國家標準。

采用上述工藝染色,還可以減少了含有強堿的染色污水排放,降低排污處理成本;同時又降低了高溫染色用的蒸汽能源消耗,有利于降耗減排和環境保護。

4.3.3 圣麻纖維的染色工藝設計

由于圣麻纖維在水中易溶脹,導致活性染料這種水溶性極好而分子極小的染料能迅速吸附于圣麻纖維,并能迅速在纖維中擴散,因此圣麻纖維具有初染率高、半染時間短的染色特性,容易形成因染色不勻造成的色花質量問題。所以,在染色的初始階段應該盡量控制圣麻纖維的上染速度,增加染料的滲透和擴散性能,以保證面紗的染色均勻性和一致性。我們選用了含有混合型雙活性基團的高反應性活性染料進行染色。這種染料在常溫(60℃-70℃)狀態下即可染色。在染色過程中,按工藝要求加入合適的勻染劑,可以緩解圣麻纖維的上染速率,提高染料遷移性,以獲得較好的勻染效果。同時在弱堿物質的化學作用下,染料能與纖維素形成共價鍵而固色,有利于提高染色牢度。

5 結論

圣麻/聚乳酸針織天鵝絨是根據國際紡織品市場的發展趨勢及紡織工業“十二·五”科技進步綱要而確定的研究課題。該產品是采用當前國際上最新的紡織材料而開發的集功能性和舒適性為一體的服裝服飾面料。圣麻/聚乳酸針織天鵝絨的研發迎合了當今國內外消費者對紡織產品具有環保健康和穿著舒適的需求,產品市場前景廣闊。產品的研制成功拓寬了針織天鵝絨的原料選用范圍,延伸了新型纖維的使用領域。既推動紡織原料企業的科技創新,又為服裝服飾企業提供了產品創新的契機,有力地促進了從紡織材料到服裝成品的傳統產業鏈整體創新和進步,具有較大的推廣應用價值和廣闊的產業化前景。