武漢市黃陂區新型城鎮化發展道路探究

段翔,鄭傳斌,張琳

(武漢輕工大學土木工程與建筑學院,湖北 武漢 430023)

1 黃陂區區域發展現狀分析

1.1 地理位置優越,自然環境狀況良好

黃陂區位于武漢市北面,與國際機場、武漢北站相連接,是進出武漢市區的北大門。其區域面積2261km2,占武漢市的1/4,現有人口113萬,占全市的1/8,是武漢市版土面積最大、人口最多的新型城區。其特殊的地理位置決定了其擁有完善的交通體系。此外,黃陂區是武漢自然生態環境最好的區域,占全市一半以上的森林面積,擁有湖泊水面38.6萬畝,擁有“木蘭文化生態旅游區”,依靠旅游業帶動生態文明建設是黃陂發展的一個重要方向。

1.2 重視對歷史文化的保護

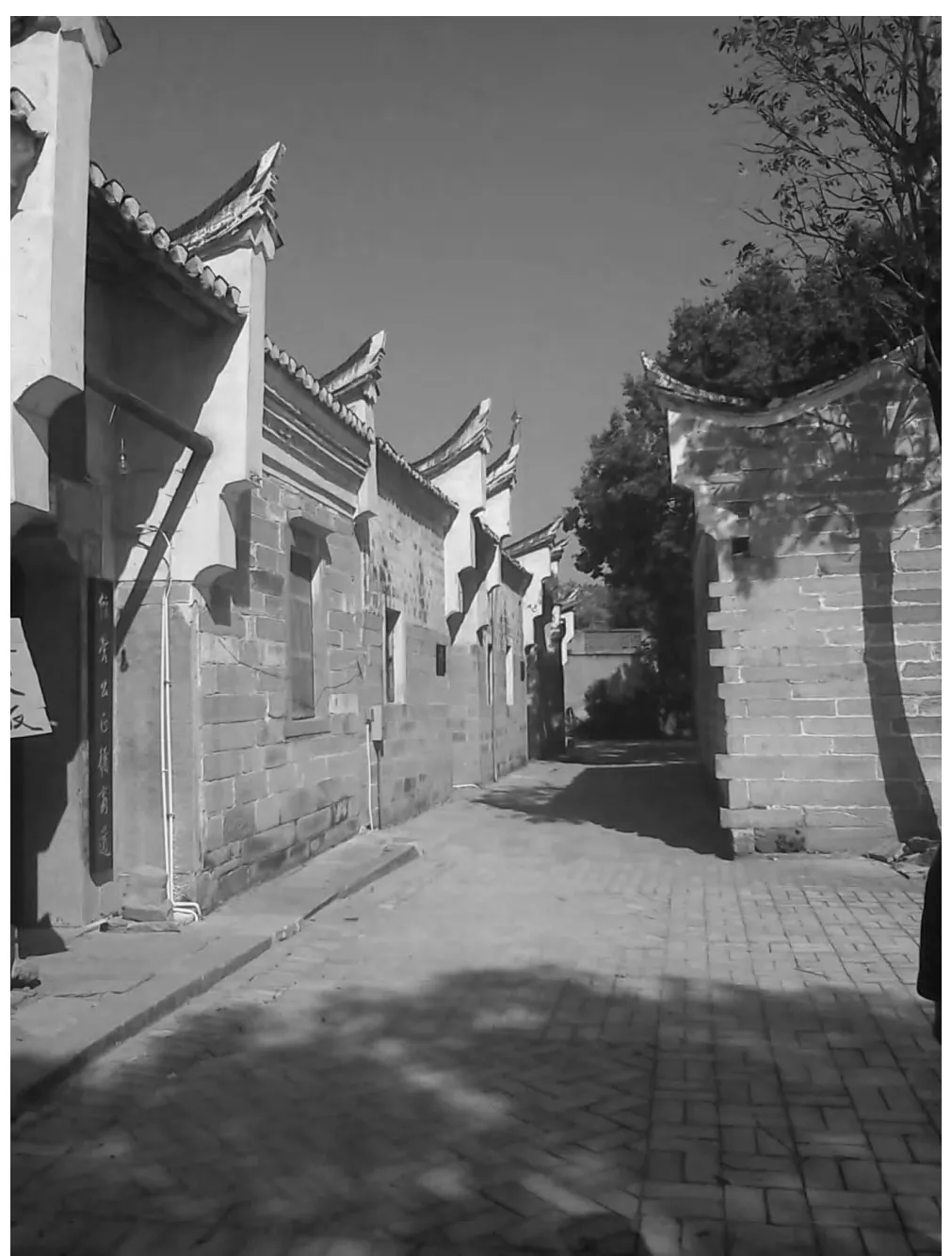

黃陂悠久的歷史為其留下了寶貴的財富,在物質文化和非物質文化方面都有重要的歷史文化線索。其中,僅大余灣就擁有明清古建筑40多座,這些古建筑的建造工藝充分反映了湖北人民的智慧,具有極高的保存價值(圖1),于2007年已經完成了古民居建筑群保護和修建兩部規劃。此外,黃陂區的傳統手工藝也遠近聞名,享有“泥塑之鄉”的美譽,楚劇作為首批非物質文化遺產、“木蘭傳說”作為第二批非物質文化遺產,都是黃陂重要的文化組成部分。這些文化資源已經成為黃陂區發展生態旅游產業和宣傳的一張有力名牌。

1.3 以發展優勢產業為重點,經濟發展迅速

黃陂區有農業人口91.6萬人,耕地80.5萬畝,作為武漢市農業生產區域面積較大的城鎮,黃陂區必然要保持農業產業的發展;同時作為武漢版土面積最大的區域,黃陂的經濟發展也直接影響和帶動著武漢的發展。近幾年來,黃陂區堅持以科學發展觀統領全局,不斷轉變發展模式,提高生產技能,突出發展重點,致力于發展蘆筍、小龍蝦、茶葛、鄉村休閑農業四大優勢產業,正加快由傳統農村向新型城區的轉變。近年來黃陂區先后被評為全國綠色農業示范區、全國綠色食品(蘆筍)標準化生產基地、全國綠色農業(食品)示范基地、全國現代農業科技示范基地和中國綠蘆筍之鄉。

圖1 大余灣明清古建筑

農業的現代化發展使黃陂的經濟發展十分迅速。到2013年,黃陂已經連續15年GDP增長平均值在20.6%。黃陂區立足于發展旅游業和農業的現代化生產,使其在保護自然生態環境的同時也促進了經濟的持續增長,在新型城鎮化道路上已經有了明確的方向。

2 黃陂區在新型城鎮化發展道路上存在的主要問題

2.1 群眾參與的積極性不高

我國雖然是農業大國,但農村的建設和發展卻落后于其他許多國家。黨的十六屆三中全會提出建設社會主義新農村以來,雖然也取得了一些成就,但建設經驗和相關理論依然比較欠缺。對比其他在城鎮化發展道路上已經取得成功的國家,我國在城鎮化過程中存在的普遍問題和制約因素使得廣大群眾對規劃和建設的積極參與性并不高,一是規劃并不能很好的滿足當地人民的需要,從而受到排斥;二是群眾的不參與使得在建設過程中會受到各種阻礙,影響進度。

黃陂的建設發展雖然已經取得了很大成效,但群眾參與的積極性仍然不高,這主要源于以下兩點因素:其一,居民的文化素質不高,缺乏對于國家政策和村鎮發展的主動關心意識;其二,村鎮對于規劃和建設信息征詢意見的宣傳渠道狹窄,廣大居民往往都是在規劃制定之后才知道,也不了解規劃的目的和發展前景。雖然有不少地區展現出規劃帶來的迅猛發展勢頭,但對于關乎自身的規劃方案依然持有懷疑態度。

2.2 對歷史文化遺產的利用不足

黃陂有1431年的建縣史,深厚的歷史文化也受到了良好的保護,已經成為黃陂對外宣傳的資源之一,但保護之余對古建筑和歷史文化的利用和發展還比較欠缺,這也在一定程度上影響了黃陂區進一步的發展。許多村鎮由于缺少規劃使得現代化的新房子隨意建設,使其與一些具有明顯地方特色的老房子和革命時期留下的遺跡沒有分區,這就影響了歷史文化特征區域的建立,也影響了其成為旅游資源和教育基地的利用價值。其次,受到保護的許多古建筑雖然年代久遠,卻依然具有居住功能,應該發展成為博物館、旅游商店或者繼續用作民居,充分發揮其利用價值,而不是作為文物一味的保護起來。再次,對非物質文化的發展和傳承不足。文化是一個區域的靈魂,豐厚的歷史文化理應成為黃陂區發展的推動力,尤其是在大力發展旅游業的同時更應該使文化成為旅游的一部分,比如建立楚劇表演中心、制陶工藝參觀體驗館等等,讓游客切身體會到黃陂區文化魅力。

2.3 人才儲備不足

黃陂區作為武漢中部崛起的一個新興城區,不僅地理位置優越,而且擁有優良的投資環境,具備發展創業的平臺和發展總部經濟和民營經濟的優越條件。但黃陂區是由村鎮發展起來的一個區域,本地居民的文化素質本就不高,更缺乏能積極帶動區域發展的高端人才,再加上部分村鎮的年輕人選擇在武漢市或者周邊市區務工,更使得黃陂對人才的需求十分迫切。因此也出臺了一系列吸引人才的政策措施,比如2012年出臺的《黃陂區中長期人才發展規劃(2010-2020年)》、《黃陂區引進優秀青年企業人才管理辦法(試行)》、2013年出臺的《黃陂區柔性引進高端人才實施辦法》等,這都充分說明黃陂區進一步發展的關鍵在于人才的建設。

3 持續推進黃陂區新型城鎮化發展道路的建議

3.1 完善黃陂區“綠色”新型城鎮化發展道路

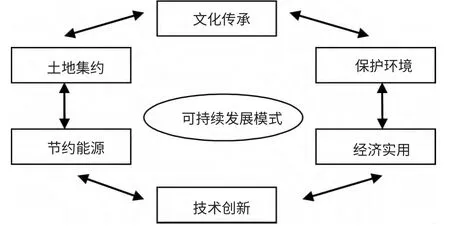

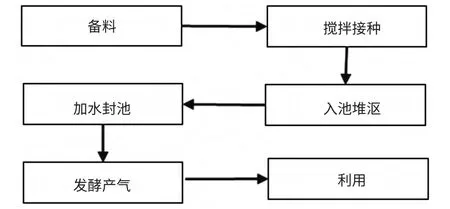

“綠色”發展是現在城市發展的方向,不僅表現在對環境的保護上,更表現在主動產生的有益于自然環境的生活生產行為方式。之所以講完善是因為黃陂區本身有對于自然環境的保護意識并且做得十分不錯,但在一些方面還可以繼續完善,比如建立可持續發展的村鎮住宅[1](圖2),住宅的可持續發展模式不僅節約資源,更有利于文化和技術的傳承創新;持續大力推廣農村沼氣發酵技術,由于黃陂以農業生產為主,具有豐富的農作物原料,發酵技術可以使秸稈、雜草、糞便和廢水等成為能源生產的原料,節約資源,變廢為寶,發酵產生的沼氣可以用作路燈和爐灶的能源[2]。不同的發酵原料產氣量是不同的(見表1),黃陂區在這方面已經有了一些建設經驗,早在2006年就開始嘗試使用沼氣,結果顯示,每5000農戶使用沼氣相當于封山育林2.5萬畝。黃陂區各個村鎮可以根據其農業生產特點來合理選擇發酵原料,在發酵過程(圖3)中和沼氣使用中要加強安全意識教育。

發酵原料的產氣量 表1

圖2 村鎮住宅可持續發展模式

圖3 沼氣發酵流程

3.2 推動黃陂區實現“可持續”新型城鎮化發展

“可持續”不僅指資源的可持續使用,在城市和村鎮規劃中還體現在總體規劃時要預留彈性空間和發展用地。

彈性空間要考慮到建筑和街道空間的可改性和發展性,重點把握好村鎮住宅的空間布局、功能的實用性和轉換性,盡量做到既有建筑的循環再利用,促進村鎮住宅能夠少施工、少花費及少變動,做到快速高效地更新、改造。黃陂區目前正在進行街道和村鎮面貌整治,在整治過程中發現了許多問題,比如建筑外表面附著物的雜亂布置使街道空間顯得狹窄而凌亂,建筑缺乏統一的規劃和建設標準,部分地區存在違規建筑等。

預留用地要考慮到村鎮建設的未來發展空間,這就要求建設過程中必須集約利用土地。一方面,要重點考慮存量、低效建設用地,例如山地丘陵區、工礦區、閑置土地和供而未用的土地,對于該部分用地政府應積極的進行回收再利用,并進行科學、合理規劃利用,使其得到充分的利用;另一方面,要充分發揮市場機制,有效調控土地供給。通過發揮市場配置土地資源的基礎性作用,強化市場機制對土地的調節作用,控制土地流失,優化土地利用結構。黃陂區有很多村落,在進行城鎮化建設時,更要考慮土地的集約利用,一來保證農業用地,二來保護其“綠色”資源優勢。

3.3 構建黃陂區新型城鎮化評價指標體系

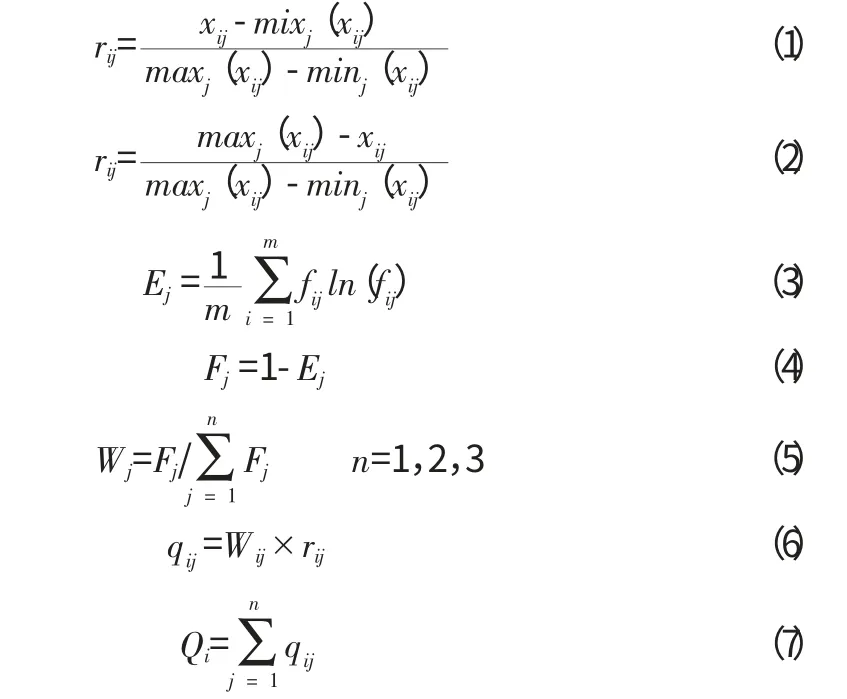

城鎮化水平發展的高低要靠評價指標來說明,通過數據可以明確反映出需要著重發展和建設的方面。這些指標包括人均GDP、在崗職工平均工資、社會固定資產投資額、人均社會消費品零售總額、工業廢棄物綜合利用率和每萬人醫生數等,這些指標為正向指標,計算出的數據越高表示發展水平越高,可以用公式(1)進行處理。從反面說明城鎮化水平的指標包括單位GDP能耗、單位GDP電耗、城鎮登記失業率和城鎮居民人均可支配收入/農村人均純收入,這些指標的數值越低表示城鎮化發展水平越高,可用公式(2)處理,通過公式(3)~(5)計算權重后,得出評價模型(6)、(7)[3]。

式中,rij為原始數據,A=(xij)m×n(m 表示評價對象的個數,n 表示評價指標的個數)標準化后的值,取值范圍(0,1);qij為i城市第j 個指標的評價得分;Qi為第i 個評價對象的新型城鎮化水平。

根據此評價模型,可以得出黃陂區在各個方面的新型城鎮化發展水平,從而合理規劃黃陂區未來發展戰略和重點。

3.4 加強科技和文化教育

雖然黃陂區的發展已經取得了顯著成效,但依然存在上文提到的公眾參與不足、缺乏人才等問題。人才的建設無論對國家還是對區域都有著舉足輕重的作用,黃陂區已經采取了很多優惠政策來吸引人才,但解決問題的根本不是“引入”而是“培養”。黃陂區的人才建設可以從以下兩個方面入手:其一,普及科學技術,可以采取專家到戶、開辦培訓班或者村鎮居民創業經驗交流等方式進行,把農業生產的新技術、新理念和創業的經驗和感受帶到發展相對落后的村鎮,帶動當地居民學習科學技能和自主創業的積極性;其二,在各村鎮開辦政策學習班,使居民了解國家和武漢市的各項新政策,尤其在村鎮規劃和發展方面,培養居民主動關心的意識,從而避免沒有渠道參與,參與之后因為不懂而有心無力的情況,從根本上提高民主參與意識和參與效果。

4 結 語

我國對農村建設問題的持續關注和新城鎮化發展方向的逐漸明朗使城鎮化建設成為各個地區村鎮發展的重點。武漢市黃陂區歷史文化悠久,農業區域廣大,經濟發展迅速,在新型城鎮化發展道路上已經有了明確目標和一定的建設經驗。持續促進黃陂區城鎮化建設無論是對黃陂自身的建設還是對武漢市的發展都有著十分重要的意義,健康、綠色、可持續的城鎮化發展還需要長遠的戰略眼光和堅定不移的實施及保障政策。

[1]安艷華,杜志文.材鎮住宅建設的可持續發展之路[J].房材與應用,2001(2).

[2]張志軍,曹露春.可再生能源與建筑節能技術[M].北京:中國電力版社,2012.

[3]安曉亮,安瓦爾·買買提明.新疆新型城鎮化水平綜合評價研究[J].城市規劃,2013(7).