美國不同族裔學生高等教育機會獲得的實證分析(1970-2010年)*

王偉宜

二戰后不久,通過多樣化的高等教育體系,美國高等教育從精英走向了大眾,并于1970年代中期率先在世界上實現了普及化的目標。正如博耶所言:“美國已經創造了世界上第一個達到普及化的高等教育系統。它向所有愿意入學的人敞開著大門,并給他們提供幾乎沒有限制的學科選擇。這個高等教育系統以其開放性、多樣性和所取得的成就而享譽全球。”〔1〕美國是一個多民族、多種族的移民國家,有白人、黑人、亞洲裔人及西班牙裔人等,美國高等教育的大眾化、普及化是否給這些不同族裔尤其是黑人和西班牙裔人等少數族裔帶來福祉?不同族裔學生在高等教育機會獲得方面存在哪些差異?隨著高等教育的發展,這些差異又發生了哪些變化?為了答復這些疑問,本文將根據美國教育統計中心(NCES)公布的《教育統計文摘》(Digest of Education Statistics)的有關數據,從大學入學率和學位獲得兩方面探討1970-2010年間美國白人、黑人和西班牙裔①學生高等教育機會獲得的變化特點,分析美國在促進各族裔學生高等教育機會公平方面的努力與嘗試,以期為當前我國高等教育進入后大眾化階段后探索如何縮小不同群體接受高等教育的機會差距、實現更高水平的教育公平提供借鑒與啟示。

一、不同族裔學生大學入學機會的變化與特點

入學機會包括兩個方面:一方面是指接受某一級教育的機會(如上大學的機會),通常用入學率來衡量,主要關注的是機會的數量;另一方面是指接受何種類型、何種質量教育的機會(如上何種大學的機會),主要關注的是機會的質量。本文探討的美國不同族裔學生的大學入學機會包含了這兩個方面。

(一)各族裔學生上大學的機會均在穩步上升,但黑人和西班牙裔學生的大學入學率始終低于白人學生

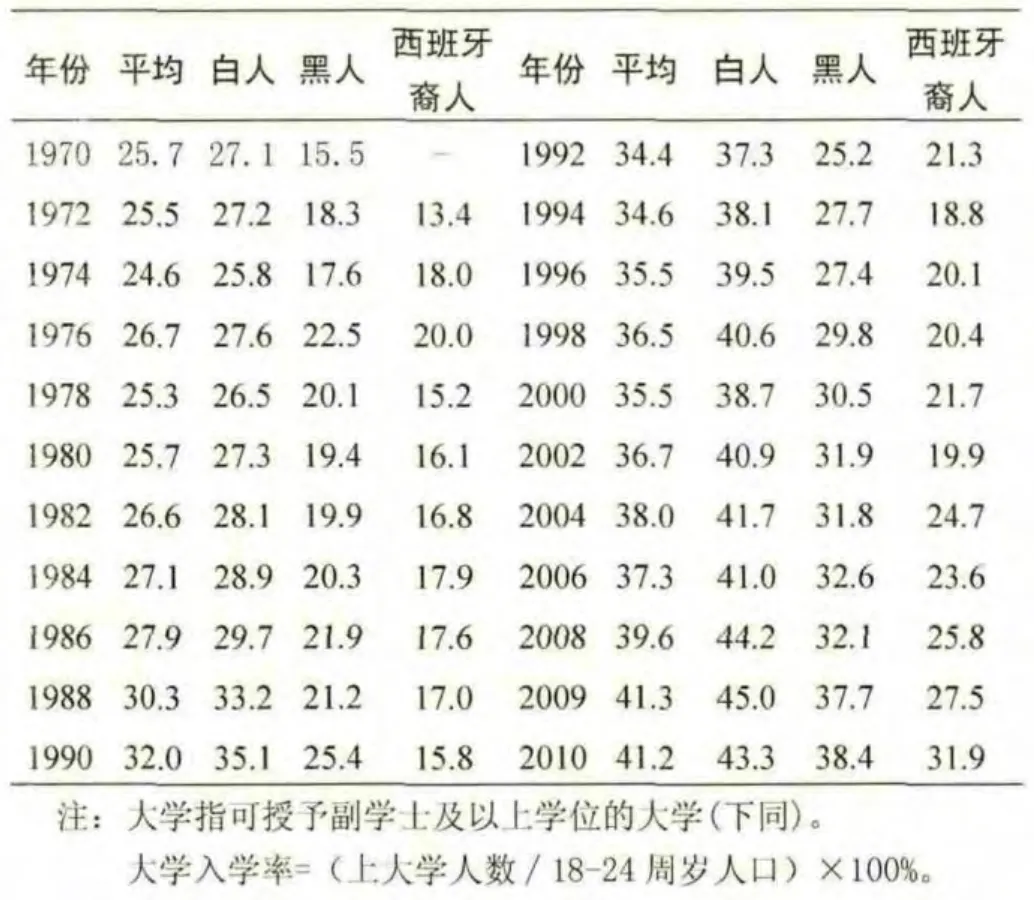

表1是1970-2010年間部分年份各族裔學生的大學入學率。從統計結果來看,白人學生和黑人學生的入學率分別從1970年的27.1%和15.5%上升到2010年的43.3%和38.4%。西班牙裔學生的入學率也從1972年的13.4%上升到2010年的31.9%%。這表明:40年間,無論是白人還是黑人或西班牙裔人,他們升入大學的機會整體上均在穩步上升。

盡管如此,這一時期,白人學生始終保持著明顯的優勢,他們升入大學的機會不僅一直高于黑人和西班牙裔學生,也高于全美的平均水平。以1972年為例,當年白人學生的大學入學率分別比黑人和西班牙裔學生高出8.9%和13.8%,在隨后的幾年里這種差距有所縮小,但1980年以后,差距基本上處于徘徊狀態,個別年份不僅沒有縮小反而有所擴大。直到2010年時,差距才有所縮小,即白人學生與黑人學生及西班牙裔學生間的入學率差距分別降到4.9%和11.4%。總之,1970-2010年間,白人學生升入大學的機會最多,其次是黑人學生,西班牙裔學生升入大學的機會最少;三大族裔學生獲得的入學機會始終存在著一定的差距。

表1 各族裔學生大學入學率(%)〔2〕

(二)黑人和西班牙裔學生更多地就讀于水平較低的兩年制大學,而白人學生更多地就讀于四年制大學

美國是一個高等教育機構極其多樣的國家,既有世界頂尖的私立研究型大學,也有一般的州內公立大學,還有眾多的社區學院。就讀于不同水平、不同性質的大學,學生將來的職業前景會很不相同。這也就是厄爾·霍珀所謂的“教育途徑”觀點,即接受了同樣教育程度的人,由于就讀于不同的學校,他們在獲取職業和社會地位方面會大相徑庭。〔3〕因此,僅僅關注上大學的機會是遠遠不夠的,還必須探討上何種大學的機會,從而更為全面地了解不同族裔學生高等教育入學機會的差異狀況。

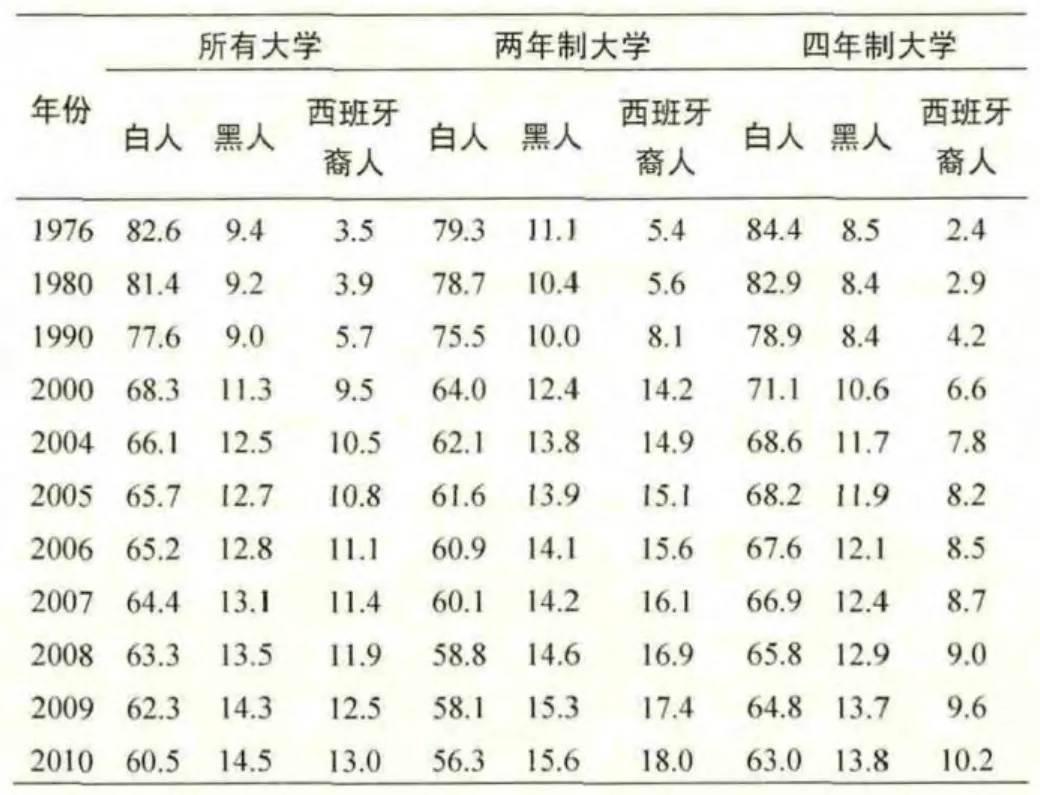

表2 各族裔學生在大學中的分布比例(%)〔4〕

首先,各族裔學生就讀不同水平大學的機會狀況。表2是1976-2010年間部分年份不同族裔學生在所有大學以及兩年制和四年制大學中的分布比例。根據統計結果可以發現,與在所有大學中的平均分布比例相比,黑人和西班牙裔人這些少數族裔學生更多地就讀于水平較低、收費低廉和實行開放入學的兩年制大學,而就讀于高聲望、高選擇性的四年制大學的人數相對較少,30多年來情況始終如此。以黑人學生為例。1976年,黑人學生在全美所有大學中占9.4%,在兩年制大學和四年制大學中的比例分別為11.1%和8.5%;到2010年時,黑人學生在兩年制大學中的比例(15.6%)依然高于其在四年制大學中的比例(13.8%)。與此形成對比的是,白人學生更多地在四年制大學而非兩年制大學就讀。1976年,白人學生在兩年制大學中占79.3%,而在四年制大學中占到84.4%;到2010年時,白人學生就讀四年制大學的機會(63.0%)仍然高于兩年制大學(56.3%)。

其次,各族裔學生間就讀不同水平大學的機會差距。衡量一個民族是否獲得了均等的教育機會,一個重要指標是看該民族學生占大學生的比例與該民族人口占整個人口的比例是否一致。采用這一指標,可以衡量不同族裔學生就讀不同水平大學的機會差距及其變化程度。以1980年為例,當年白人、黑人及西班牙裔人占總人口的比例分別為79.7%、11.5%和6.5%,〔5〕將這一比例與他們在兩年制和四年制大學中所占相應比例進行對比,可以發現,三大族裔學生就讀兩年制大學的機會差距要小于四年制大學。白人學生就讀四年制大學的機會分別是黑人和西班牙裔學生的1.4倍和2.3倍。②30年后情況有了新的變化:黑人及西班牙裔學生在兩年制大學中的比例(分別為15.6%和18.0%)均已超過他們在總人口中的比例(分別為12.3%和16.4%〔6〕),黑人學生在四年制大學中的比例(13.8%)也超過了其在總人口中的比例。根據同樣的計算可知,到2010年時,三大族裔學生就讀四年制大學的機會差距與以前相比有所縮小。

無論是從各族裔學生在大學中所占的比例來看,還是考慮到各族裔在總人口中的比例,我們均可發現一個較為明顯的分布特點,即白人學生更多地就讀于四年制大學,而越來越多的黑人和西班牙裔學生集中在兩年制大學,那里常常成為他們接受正規高等教育的終點。這一特點似乎表明:在美國,社會等級與學校等級之間存在著一定程度的“對應關系”(corresponding relationship),即每個族裔的學生大致就讀于與其社會地位相對應的大學。

二、不同族裔學生學士學位獲得的變化與特點

從美國過去幾十年的情況來看,在勞動力市場上,越來越多的工作要求應聘者具有大學文憑。據統計,需要具備大學水平的工作的比例從1959年的20%上升到1997年的56%〔7〕,到2010年,美國42%的新增工作要求應聘者應具有高等教育學歷〔8〕。很明顯,擁有一張學位尤其是學士學位證書,便意味著將來有更多的就業機會及更高的經濟收入和社會地位。因此,不僅要分析各族裔學生的入學機會,更要關注他們是否有均等的機會取得學業上的成功。對黑人和西班牙裔等少數族裔學生而言,唯有學業上取得成功,才有望縮小他們與白人在經濟社會方面存在的諸多不平等。鑒于學士學位的重要性及所涉及的學生數量最多,下文著重分析近些年三大族裔學生學士學位的獲得情況。

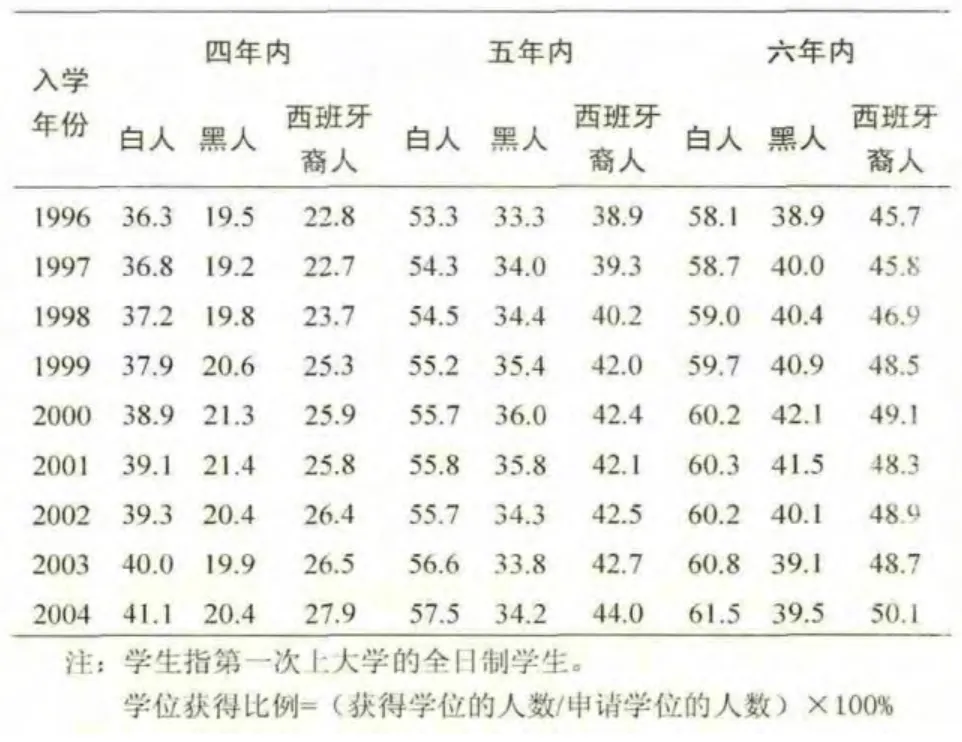

表3 三大族裔學生學士學位獲得比例(%)〔9〕

表3是1996-2004年入學的三大族裔學生獲得學士學位的年限及比例情況。統計結果顯示,除個別年份外,白人學生無論是四年內、五年內或六年內獲得學士學位的比例均在逐步上升,如白人學生四年內獲得學士學位的機會從1996年的36.3%增加到2004年的41.1%。西班牙裔學生獲得學士學位的機會整體上也在上升,只有黑人學生在此期間獲得學士學位的機會改善甚微,個別年份反而有所下降。相比較而言,三大族裔學生獲得學士學位的機會存在明顯的差距。其中,白人學生獲得學士學位的機會最多,其次是西班牙裔學生,黑人學生最少,如六年內獲得學士學位的比例,白人學生在60%左右,西班牙裔學生在48%左右,黑人學生在40%左右。另外,白人學生與黑人學生之間獲得學士學位的機會差距不僅較大,且近兩三年出現了擴大的趨勢。

從表3數據反映的整體情況來看,美國三大族裔學生獲得學士學位的比例普遍不高,尤其是四年內獲得學士學位的比例更低。這種現象的出現與美國大學的招生標準有很大關系。很多大學采取的幾乎是開放性的入學政策,將大量沒有為進入大學做好充分學業準備的學生招進來,其中大部分學生會因難以跟上學業而無法順利畢業。相反,那些被高選擇性大學錄取的學生,完成學業的機會明顯較高。以2004年入學的學生為例。當年被奉行開放入學政策的大學錄取的西班牙裔學生,六年后獲得學士學位的比例只有27.5%,而被錄取率低于25%的大學錄取的西班牙裔學生,六年后獲得學士學位的比例則高達85.7%。〔10〕

三、主要發現與討論

通過實證分析,發現1970年以來美國三大族裔學生高等教育機會的獲得呈現以下幾個特點:

首先,在入學機會的數量方面,三大族裔學生總體的高等教育參與率均在穩步上升,其中,白人學生升入大學的機會最多,其次是黑人學生,西班牙裔學生升入大學的機會最少;三大族裔學生在入學機會方面始終存在著一定的差距,且這種差距在2010年之前一直處于徘徊狀態,并未出現縮小的趨勢。

其次,在入學機會的質量方面,白人學生更多地就讀于四年制大學,而黑人和西班牙裔學生則更多地就讀于水平較低的兩年制大學,族裔與大學間存在著某種程度的“對應關系”,即每個族裔的學生大致就讀于與其社會地位相對應的大學;大學水平越低,不同族裔學生間的入學機會差距就越小;30多年來,三大族裔學生無論是在兩年制大學中的還是在四年制大學中的入學機會差距均呈現出縮小的趨勢。

再次,三大族裔學生學士學位獲得比例均不高,而四年內獲得學士學位的比例更低。盡管如此,他們在獲得學士學位的機會方面還是存在明顯的差距。其中,白人學生獲得學士學位的機會最多,其次是西班牙裔學生,黑人學生最少。另外,白人和西班牙裔學生獲得學士學位的機會在逐漸增多,而黑人學生的狀況未有明顯改善。再者,三大族裔學生間學士學位獲得的機會差距近幾年一直沒有縮小,白人與黑人學生間的差距近兩三年反而有所擴大。

從上述分析可以看出,1970年代以來,三大族裔學生獲得的高等教育機會均有不同程度的上升,但他們之間的機會差距始終存在著。與黑人和西班牙裔學生相比,白人學生在入學及學業完成方面均表現出明顯的優勢。這種差距的產生與學業準備及支付能力有很大關聯。與白人學生相比,黑人和西班牙裔學生更有可能進入少數民族聚居區或貧困地區的高中讀書,這些高中通常師資力量不足,教學質量不高;很少開設有深度的課程,更別提開設面向優等生的高級課程和大學預修課程了,而且這些學校對學生在如何選擇大學、申請入學等方面也缺乏有效的指導。這些都會影響他們的學業準備,其中的很多人很難達到大學尤其是高選擇性大學的學業標準,有些即使有幸被大學錄取,也會因學業跟不上而無法按期畢業。另外,黑人和西班牙裔學生大多來自低收入家庭,限于支付能力,他們在申請大學時更多地考慮費用問題,很多人常常選擇收費低廉的兩年制大學而非收費相對較高的四年制尤其是私立四年制大學。

很明顯,倘若沒有政府的介入,靠少數族裔學生自身的努力來縮小他們與白人學生間的高等教育機會差距,將是一個非常漫長而艱難的過程。因此,政府在推動教育機會公平方面責無旁貸,正如美國總統高等教育委員會報告所言:“政府的責任是要確保不要讓經濟困難阻止任何有能力的和其他有資格的年輕人接受高等教育的機會。一個民主的社會不能容忍只有富人享有教育的機會。如果上大學的機會限定在那些高收入階層,那么一個通往階級社會并使之永存的道路即將打開。”〔11〕

事實上,在過去的幾十年里,美國聯邦政府制定了一系列旨在促進不同族裔尤其是少數族裔學生高等教育機會獲得的政策法規。在約翰遜總統倡導的“偉大社會”、“向貧窮宣戰”運動的影響下,1964年美國國會通過了《民權法案》,重申所有公民,不分種族、性別、膚色和民族,均享有平等的受教育的權利和機會,規定禁止向實行種族歧視的大學提供聯邦資助;同年頒布的《經濟機會法案》,規定采取措施援助那些家境不利的學生在高等學校學習。〔12〕1965年頒布了《高等教育法》,規定設立教育機會補助計劃,資助那些來自低收入家庭的大學在校學生的學習,資助對象擴大到包括黑人、西班牙裔等在內的所有少數族裔;同年開始實施“肯定性行動計劃”,要求增加少數民族學生的入學機會,加大對少數民族學生的資助力度,加強補習教育,改善少數民族學生的學習環境等。〔13〕1968年《高等教育法》第一次修正案設立了旨在幫助弱勢群體的TRIO項目;1972年《高等教育法修正案》設立基本教育機會補助金(后改稱佩爾助學金),規定根據學生的經濟需要來提供補助金,以改善貧窮學生的入學機會。在上述系列法規及聯邦資助項目的推動下,少數族裔學生的大學入學機會普遍有所增加,如1966年至70年代后期,黑人大學生幾乎增長了三倍。〔14〕

70年代中期起,占主導地位的觀點,即個人是高等教育的主要受益者,直接影響了公共政策的價值取向,加之高等教育規模持續擴大及受通貨膨脹等因素的影響,聯邦及州政府之后開始緊縮高等教育經費,減少了對少數族裔和貧困生的資助力度,增加了學生貸款的比重。另外,80年代后大學學費急劇上漲。所有這些使得70年代末至80年代后期黑人等少數族裔學生參與高等教育的機會幾乎處于停滯狀態(見表1相關數據),少數族裔高等教育陷入了困境。

90年代以來,不斷高漲的要求資助K-12教育及醫療保健的呼聲使聯邦及州政府對高等教育的財政支持繼續減少,同時曾經對擴大少數族裔學生高等教育機會發揮過重要作用的“肯定性行動計劃”遭遇越來越大的阻力。1996年著名的“霍普伍德訴德克薩斯州案”(Hopwood v.Texas)的裁決,否定了肯定性行動計劃,對少數族裔學生高等教育機會的獲取造成很大的沖擊。為了改善少數族裔學生的不利境遇,縮小各族裔間的教育機會差距,從90年代中期開始聯邦政府又一次陸續出臺了系列法規措施。1994年克林頓政府頒布的《2000年目標:美國教育法》,規定要提高少數族裔學生進入大學的比例;1997年德州開始實施“百分比計劃”,其他各州隨后也相繼效仿,有人士認為該計劃可有效保持少數族裔學生的入學率,同時又可避免以往強調種族意識而造成的弊端;1998年國會提出了“GEAR-UP計劃”,旨在幫助學生尤其是貧困學生盡早為升入大學做好準備;2002年小布什政府簽署的 《不讓一個孩子掉隊法案》,為少數族裔教育的改革與發展規劃了藍圖;2006年,美國“未來高等教育委員會”發布了報告《對領導能力的考驗—規劃美國高等教育的未來》,報告建議提高高中畢業生的入學能力,增加基于需求的學生財政資助等,〔15〕2007年頒布的《大學成本降低和入學機會法案》(College Cost Reduction and Access Act)和2008年通過的《高等教育機會法案》(Higher Education Opportunity Act)均指出,在未來幾年內,提高佩爾助學金的額度和資助范圍,降低學生貸款利率,擴大大學入學率并為低收入和少數族裔學生提供支持。得益于這些法案措施,2009年開始,黑人和西班牙裔學生的大學入學率有了明顯的提高(見表1)。

未來若干年,美國高等教育的發展將面臨幾個主要問題:第一,少數族裔大學適齡人口逐漸增多。與2000年相比,到2015年,18-24周歲的大學適齡人口將增加426萬,其中黑人和西班牙裔占到了276萬。〔16〕2025年,少數族裔大學適齡人口將占全美大學適齡人口的45%。由于這些少數族裔學生更多地集中在低收入家庭,他們更依賴于以需要為基礎的資助,尤其是聯邦政府提供的助學金,沒有政府的資助,他們中的大部分可能無緣高等教育。第二,越來越多的白人學生就讀于四年制尤其是高選擇性的四年制研究型大學,而更多的黑人和西班牙裔學生進入兩年制大學學習,大學里出現的這種分化現象日益明顯,必將引起美國公共政策制定者的關注。第三,受學業跟不上及不斷高漲的就學成本等因素的影響,很多學生難以按期畢業并獲得學位證書,造成美國大學生的學業完成率一直處于較低的水平。如何促進更多的大學生特別是少數族裔大學生在學業上取得成功、提高他們的學位獲得率成為美國政府面臨的又一難題。

為解決上述問題,實現到2020年使美國再次成為世界上高校畢業生比例最高的國家這一目標,奧巴馬一上臺便開始采取積極的應對措施:〔17〕2009年2月奧巴馬簽署了《2009年美國恢復和再投資法》;3月聯邦教育部制定了實施該法的方案,提供了用于振興教育的經費超過1000億美元;7月起實施《基于收入的償還方案》(Income-based Repayment)和《公共服務貸款抵消方案》(Public Service Loan Forgiveness Program),減輕學生的貸款償還壓力;改革聯邦學生資助體系,加大聯邦政府對學生的直接資助,提高佩爾助學金的資助水平,使其成為與美國的醫療保險制度一樣的社會福利,抑制不斷上漲的大學學費,提高更多年輕人尤其是低收入家庭學生的大學入學率、保持率和畢業率;實施“美國機會稅收優待計劃”(American Opportunity Tax Credit),通過“以服務換學費”的方式幫助低收入家庭學生減輕大學學費負擔;9月,奧巴馬政府推出43.5億元的“力爭上游計劃”(Race to the top),以此激勵各州為教育改革與創新提供良好的環境,提高學生的學業成就,縮小學業差距,為學生升學和就業作好準備;每年斥資100億美元實施針對貧困孩子的“開端計劃”(Head Start)項目,改善學前教育質量,讓每個孩子都能享受到學前教育。因上述這些措施才實施不久,能否取得預期的效果還需進一步的檢驗,但奧巴馬政府一再強調教育在國家社會經濟發展中的作用以及關注弱勢群體的受教育狀況等主張值得肯定。

四、啟示

近十多年來,隨著我國高等教育大眾化進程的推進,雖然更多的適齡青年走進了大學,但高等教育機會不均等的現象仍相當嚴重。受不斷擴大的貧富差距和就業壓力的影響,每年有幾十萬的來自貧困家庭的高中畢業生放棄高考;與人口基數相比,弱勢群體子女參與高等教育尤其是接受優質高等教育的機會不容樂觀,他們越來越多地就讀于較低層次的院校。〔18〕為了進一步提高我國弱勢群體接受高等教育的機會,實現更高水平的教育公平,美國過去幾十年中促進不同族裔學生高等教育機會公平的各項舉措與所取得的經驗,為我們提供了重要的啟示。

(一)切實加大政府對教育的投入和對貧困大學生的資助力度

美國聯邦政府在不同時期通過立法撥款和科研撥款等途徑干預高等教育,以期實現國家的戰略目標和高等教育的民主化。這種制度化的干預高等教育的做法值得我們學習與借鑒。教育公平是社會公平的基礎。接受高等教育是絕大多數弱勢群體子女改變自身命運、實現向上流動的重要途徑,倘若這一途徑被阻斷了,將會出現弱勢地位的代際傳遞,高等教育或許將成為再生產社會不平等的工具。為了防止這些現象的出現,幫助更多的弱勢群體子女有機會接受高等教育,我國政府必須采取相應的干預措施。政府的職能除了營造公平的競爭環境、制定公平的競爭規則外,還需要制定積極的教育財政政策,包括國家對教育的財政投入及加大對弱勢群體子女的資助力度等。可喜的是,歷時近20年我國于2012年終于實現了教育投入占GDP 4%的目標,財政性教育經費支出達到2萬多億元。不過,如何更科學合理地分配、更有效地使用這些教育經費,都需要進一步的研究,同時,4%也只是發展中國家教育投資的平均水平,離發達國家的教育投入水平還有一定的差距。正因為如此,《教育部2013年工作要點》強調,要“合理配置教育資源,重點向農村、邊遠、貧困、民族地區傾斜”,同時要“保障教育經費穩定來源和增長,加強教育經費使用績效評價和審計監督。”

另外,從美國大學生資助政策來看,基于需要的資助對于改善弱勢群體的就學狀況極為關鍵。因此,未來我們不僅要穩步增加教育投入,而且要將這些投入更多地用于那些迫切需要資助的學生身上。近幾年,國家對貧困大學生的資助方式主要有國家勵志獎學金、助學金、國家助學貸款、生源地信用助學貸款和勤工助學等,資助的力度逐年加大。盡管如此,對貧困大學生而言,無力支付的費用(即上學成本與所有可獲得的資助間的差額)依然很高,這給他們造成很大的心理壓力。為了減輕這些學生的就學負擔,今后我們應適當調整資助比例,加大基于需要的學生資助的額度和范圍。同時,針對大學生就業形勢嚴峻和初次就業薪水普遍不高的現實,進一步完善助學貸款償還機制,通過無償服務或到某些特殊行業工作等形式來減免貸款本息,緩解學生償還貸款的壓力。

(二)積極采取早期干預措施,改善弱勢群體的就學環境

高等教育機會的不公平實際上是基礎教育機會不公平的積累和延續。為了彌補后天環境的不足,為所有兒童創設大體相當的就學環境,美國政府歷來重視早期干預,從最初的TRIO計劃到后來的“早期開端計劃”(EHS)、“GEAR-UP計劃”及“力爭上游計劃”,均屬于早期干預措施。這些措施在改善低收入和其他處境不利學生的學業條件和環境方面發揮了重要的作用。為了改善我國弱勢群體子女的就學狀況,增強他們的自信心、激發他們的學習動機,我們可借鑒美國的成功之舉,積極采取各項早期干預措施。目前我國政府已經啟動的干預措施包括:開展0-3歲嬰幼兒早期教育試點、推動落實《3-6歲兒童學習與發展指南》、擴大普惠性學前教育資源;推進義務教育均衡發展、加強義務教育階段農村留守兒童工作的指導意見、推行農村義務教育學生營養改善計劃、實施殘疾兒童少年義務教育攻堅計劃;建立起了從學前到高中的完善的學生資助體系、加大對中西部集中連片特困地區普通高中教育的扶持力度等。

這些措施體現出政府在“大力促進教育公平”方面的決心和力度。不過,要想使這些措施在基層部門能夠不折不扣地貫徹落實,還需要針對每項措施制定詳細的實施細則。同時,充分而持續的財政資助是保障這些措施得以實施的關鍵因素。鑒于早期干預將帶來廣泛的社會效益,政府有理由提供持續的公共財政支持,將更多的資源用于早期干預計劃,幫助那些家庭貧困的學生在早些時期就能夠和其他學生在大致同樣的環境下開始自己的學業生涯,增加他們未來進入大學的可能性,從而促進我國高等教育機會公平早日實現。

注釋:

①在美國,白人、黑人和西班牙裔人人口之和占到美國總人口的90%以上,另外,黑人和西班牙裔人是人口最多的兩個少數族裔,近些年占美國總人口的比例分別在12%和15%左右。鑒于此,本文將主要分析這三大族裔學生高等教育機會的獲得情況,重點是比較白人與黑人和西班牙裔人在高等教育機會獲得方面的差距。

②1.4倍的計算方法:{(82.9%÷79.7%)÷(8.4%÷11.5%)};2.3倍的計算方法:{(82.9%÷79.7%)÷(2.9%÷6.5%)}。

〔1〕Ernest L.Boyer.College:The Undergraduate Experience in America 〔M〕.Harper&Row,1987:16.

〔2〕〔4〕〔5〕〔6〕National Center for Education Statistics.Digest of Education Statistics 2011:307、334-335、44、44.

〔3〕〔英〕厄爾.霍珀.工業社會中教育與社會成層、社會流動的關系〔A〕.載:張人杰.國外教育社會學基本文選〔C〕.上海:華東師范大學出版社,1991:87.

〔7〕〔16〕Donald.E.Eeller.Condition of Access:Higher Education For Lower Income Students 〔M〕.Greenwood Publishing Group,Inc.2002:142-143、139.

〔8〕Morris,Lynsey M.“Low-Income Women and the Higher Education Act Reauthorization”〔J〕.On Campus with Women.2004:33(3-4) (Spring/Summer).

〔9〕〔10〕National Center for Education Statistics.Digest of Education Statistics 2009:469-470;Digest of Education Statistics 2011:488-489.

〔11〕President’s Commission on Higher Education〔R〕.1947:Vol.2.23.

〔12〕陳學飛.美國高等教育發展史〔M〕.四川大學出版社,1989:157.

〔13〕劉寶存.美國肯定性行動計劃與少數民族高等教育的發展〔J〕.外國教育研究,2002(7):52 -56.

〔14〕Bowen,W.G.&Bok,D.The Shape of the River:Long-term Consequences of Considering Race in College and University Admissions 〔M〕.Princeton:Princeton University Press,1998:7.

〔15〕王曉陽.擴大教育機會 提高教育質量——美國未來高等教育委員會報告解讀〔J〕.比較教育研究,2008(10):12 -16.

〔17〕周滿生.奧巴馬政府任內的教育政策〔J〕.華中師范大學學報(人文社會科學版),2012(4):140 -145.

〔18〕王偉宜.我國社會階層與不同類型高校間關系的變遷研究(1982-2010)——基于四川省的實證調查〔J〕.中國高教研究,2013(4):26-32.