大學生“四位一體”課外輔助培養模式實證研究

吳唯WU Wei;梁宸LIANG Chen;張麗穎ZHANG Li-ying;李勝連LI Sheng-lian

(東華理工大學經濟與管理學院,撫州 344000)

(School of Economics and Management,East China Institute of Technology,Fuzhou 344000,China)

0 引言

隨著教育的深入改革及國外教育模式的沖擊,人們不斷思考傳統教育模式的同時也越來越重視學生課外輔助培養。課外輔助培養是各大高校培養人才計劃中重要的一部分。文章著重研究大學生課外輔助培養模式,通過調研分析大學生課外輔助培養模式的現狀及學生期望的模式,從而對其系統化整合以達到學生期望和社會需要的目的。

1 當代大學生的課外輔助培養狀態

1.1 自主學習性差 據《大學生課外輔助培養模式實證研究問卷調查》,當前大學生的學習狀況存在一個普遍而嚴重的問題,就是缺乏主動性。上課時很少有學生會一直跟著老師的思路聽下去,這就導致學生白白浪費了課堂上的大好時光,而且也影響到教師講課的質量和激情,從而使教學這個環節變得越來越不盡人意;其次學生的學習目標不明確,剛從緊張的高中階段步入相對寬松的大學,有“船進碼頭車到站”的心理。于是,部分學生在思想上放松了,喪失了方向,而且自我調整能力較差,沒有了新的目標,有的甚至得過且過,出現厭學情緒,學習態度不端正。由于我國長年應試教育的影響,從高中到大學從學習環境、學習方法和教師的作用上都有很大差異,容易導致一部分學生在學習目標不明確、學習方法不適應等的情況下,放松對自己要求,從而導致學習主動性缺乏。

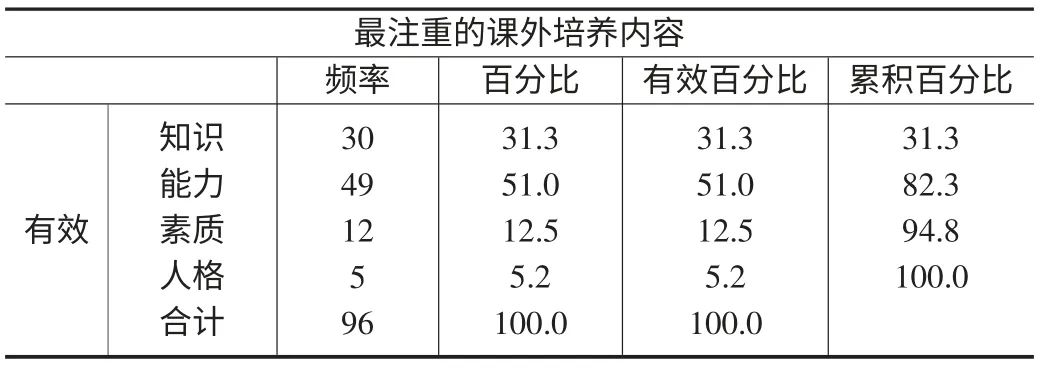

1.2 課外輔助培養側重能力與知識培養,忽視人格、素質培養 大學生課外培養主要是從人格、素質、知識、能力進行學生培養,而當前超過82%的大學生更注重能力和知識培養,而70%雖然知道大學生人格和素質有些缺失,但卻常常忽視了自身人格和素質的培養。這樣導致大學生綜合素質培養不足,且學院培養的側重點也相應偏差,不利于大學生長期發展。數據如表1、2 所示。

表1 大學生最注重的課外培養內容

表2 大學生人格與素質缺失調查

2 大學生課外輔助培養模式存在的問題

2.1 培養方式單一 課外輔助培養是實現教育教學目標的一個重要途徑。雖然每個學院都會設立課外培養途徑,讓學生通過這些途徑來鍛煉自己,但是每年的課外培養活動的形式單一,基本沒什么變化,同學普遍都有點“審美疲勞”,這些途徑主要是傳統的協會、團委、學工、老鄉會等正式和非正式組織,而他們采取的培養方式主要是社團活動、實習實踐、講座知識傳播和競技活動,學生反映有其他方式的都非常少。數據如表3 所示。

2.2 培養模式不系統 由于國外的教育體制和國內不一樣,造成了大學生的培養模式具有差異性。國內大學教育基本上是相通的,除了少數院校,都是以課內教育向在校大學生傳輸知識,并且輔以課外活動,提升學生素質和能力。即使是這樣,這些課外輔助培養模式也缺乏系統性,都是零星的培養,不僅只是培養少數學生干部,而且在所有活動的舉辦也沒有系統的指導,導致學生感興趣的不多,最終的效果也相對差一些。雖然有些院系把課外輔助培養活動與學分掛鉤,但是沒有連續性政策支持,人員、經費、設備投入都顯不足。只能有學生自由發揮,策劃的活動都不是有計劃有目的的培養,只是為了學院、學生評優評先的加分。

表3 學院課外培養方式

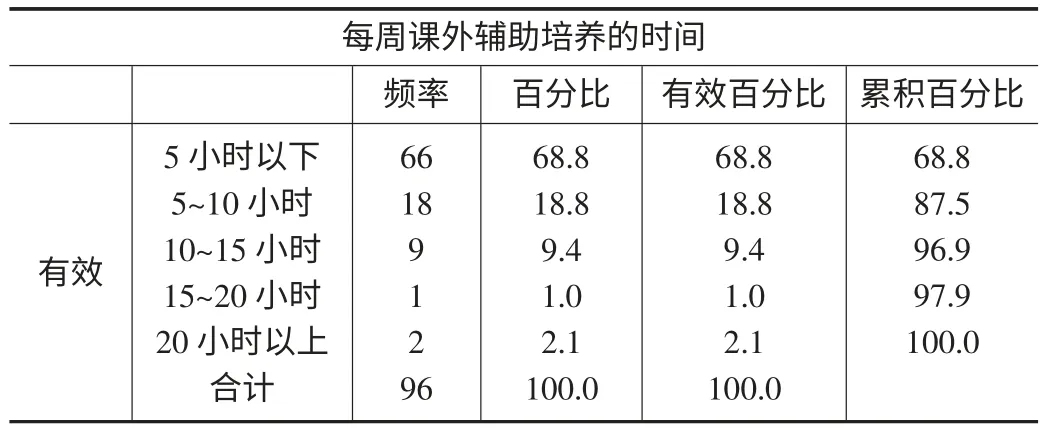

目前大學生普遍反應在剛進入學生會時,進入組織工作一段時間會發現所有的工作可能都是往屆學長學姐安排的,而且是一些簡單的工作且沒有針對性,培養方式并不系統,更多的是散漫的、隨意的。最重要的培養內容也偏離了最初的想法。如在能力方面,大學生最期望培養的是組織能力,可是當前許多組織都是沒有計劃的,活動也是散漫的,在活動舉辦過程中學員只需要自己內部協調一致便可以,他們認為自己并沒有貢獻力量也沒有得到很好的鍛煉。在這種情況下,大學生漸漸不愿意參加課外輔助培養組織。從大學生每周課外輔助培養花費的時間就能看出,課外輔助培養方式已不具備吸引力。數據如表4 所示。

表4 大學生每周課外輔助培養花費的時間

2.3 培養目標不明確 課外輔助培養的目的主要是培養符合社會要求的高素質的大學生,并且通過課外輔助培養來健全人格、提升素質、增加學習主動性、提高能力。而目前大學里的課外輔助培養形式相對單一且固定,舉辦的課外輔助培養活動存在很大的形式性。課外輔助培養目的不明確,特色不明顯,對市場人才的需求把握不準確,使得課外輔助培養與社會工作職業相分離,高校培養出的學生同市場需求相脫軌。而在此情況下學生也沒有很明確的培養目標,導致找不準自身的角色,不明白自身的優缺點,難以挖掘潛力。

2.4 組織的活動重復率高,缺乏創新 在每一個學院都存在幾個大學生課外輔助培養的組織,如院學生會、院團委、院社團等。雖然每個學院都有自己的特色,相對來說文科學院和理科學院培養的人才也有不同的方面,但是培養組織為了保證一定的活動量,陸陸續續開展許多并不是與本學院、本專業相關的活動,而且一個活動取得了成功,別的部門、別的學院便會效仿……種種原因導致相似的活動太多,活動重復率高,缺乏創新。這樣不僅參與活動的學生會厭煩,而且組織者也不能夠保持端正的態度去對待。

2.5 指導老師時間及精力有限,不能全身心輔導學生 絕大部分的課外輔助培養組織是由專門的行政老師負責,每一個活動都需要老師的審核和批準。但是由于老師有其他工作,也有家庭,加上課外輔助培養活動眾多,不可能一個一個進行指導和安排,只能全權交給學生干部進行負責,自己就是對最后的部分進行審批。但是學生并沒有經驗,只能一味的按照老師給與的模板進行策劃,這樣既不利于學生的創新,也沒有得到系統的培養。

3 當前大學生課外輔助培養模式系統整合建議

3.1 人格培養子系統構建 往往課堂上教師傳遞的是專業知識,關于做人等人格方面的知識是很少涉及的。因此,就需要課外培養進行補充。該子系統的構建擬圍繞調研結果,從“做什么樣的人”、“如何做人”、“如何操作”等角度設計系統的培養思路。

3.2 知識培養子系統構建“師傅領進門,修行在個人”。大學教育,一般教師傳授的往往是專業領域的基礎知識,而對于專業更深入的知識及專業外的知識就需要學生課后自主學習。學生就業往往需要專業知識與專業外知識的有機結合。該子系統的構建擬圍繞調研結果,從“提供什么樣的知識結構”、“該知識結構是否合理”、“如何運行”等角度進行設計。

3.3 素質培養子系統構建 素質培養主要是對學生道德、情操、理想、意志等方面的培養。素質培養一般會體現在課堂及人才培養方案中,但更多的是理論的培養。課外素質培養應該更加關注行為與實踐的培養。該子系統擬在調研結果基礎上,通過“道德塑造、情操識別、理想規劃、意志訓練”等方式進行構建。構建過程應該更加注重互動性、啟發性與實踐性。

3.4 能力培養子系統構建 能力包含創造力、組織力、協調力等綜合能力,這些都是課內培養難以實現的,也是該子系統需要突破的問題。本部分擬從“自我培養、學校培養、社會培養”三方面進行能力培養系統構建,并圍繞每一方面進行能力培養方案的細化。

[1]蔣啟平,何舸.中德兩國土木工程專業本科教育的比較與思考[J].高等建筑教育,2006(03).

[2]張玉娥,白寶鴻.土木工程專業大學生創新意識的培養[J].高等建筑教育,2005(03).

[3]劉海春.論馬克思的人本理想與休閑教育目標[J].自然辯證法研究,2005(12).

[4]高軍.我國高等教育研究的“學科指向性”特點的形成及其面臨的挑戰[J].中國高教研究,2006(09).

[5]馮曉.獨立學院創新意識與創新型人才培養探究[J].繼續教育研究,2010(12).

[6]葉清.大學生創新人格特征及其培養[J].教育學術月刊,2010(11).

[7]蒲潔.高校創新人才培養模式初探[J].中國成人教育,2006(09).

[8]董艷宏.“授之以魚,不如授之以漁”——從大學生能力素質培養談信息檢索課教學新模式[J].農業圖書情報學刊,2009(01).

[9]雷建民.我國高校學生社團類型、特征與功能[J].泰安師專學報,2001(01).

[10]馬天芳.社會調查與高校大學生綜合能力的培養[J].吉林省教育學院學報.