分布式光纖溫度傳感器的高壓電纜溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)研究

李英杰,翟瑞占,王勝滔

(山東省科學(xué)院激光研究所,山東 濟(jì)寧 272000)

0 引言

實(shí)踐證明,多數(shù)高壓電纜故障都是由小問題逐漸演變成為大事故,在此過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)高壓電纜溫度異常等情況,主要表現(xiàn)為缺陷處溫度過高,直接加速了電纜線的絕緣老化,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)熱擊穿。因此,對高壓電纜線的溫度進(jìn)行監(jiān)測就能夠快速定位出現(xiàn)問題的部位,及時(shí)修補(bǔ),以免出現(xiàn)重大事故,提升電纜線運(yùn)動(dòng)的安全性。

1 監(jiān)控系統(tǒng)的工作流程

電纜安全監(jiān)控系統(tǒng)(DTS)通常是按照光纖時(shí)域的反射原理(OTDR)以及光纖背向拉曼散射的溫度效應(yīng)研發(fā)的[1]。在時(shí)域中,運(yùn)用電纜安全監(jiān)控系統(tǒng)就能夠按照光在光纖中的傳速度以及相應(yīng)的回波時(shí)間等對溫度進(jìn)行定位。詳情見圖1:

圖1 分布式光纖測溫系統(tǒng)原理圖

1.1 光纖背向拉曼散射的溫度效應(yīng)分析

每當(dāng)激光脈沖開始在光纖中傳播時(shí),就會產(chǎn)生拉曼散射以及瑞利散射,在頻域中,拉曼散射光子可分為反斯托克斯拉曼散射光子以及斯托克斯拉曼反射光子,而自發(fā)的拉曼散射光子的強(qiáng)度主要依賴于光纖的溫度與狀態(tài),在0°-120°C溫度范圍內(nèi),平均溫度靈敏大約為1.65%/K。

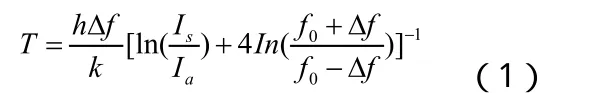

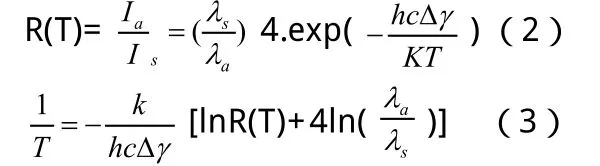

為了有效的避免激光管輸出的不穩(wěn)定以及接頭的損耗等,有效的提升測量溫度的準(zhǔn)確定,在設(shè)計(jì)中應(yīng)當(dāng)采用比較雙通道雙波長的辦法,即分別對反斯托克斯拉曼散射光子以及斯托克斯拉曼反射光子進(jìn)行采集,運(yùn)用二者強(qiáng)度的比值來調(diào)節(jié)溫度的信號[2]。一般情況下,反斯托克斯光對于溫度的靈敏度更強(qiáng),因此可將反斯托克斯光當(dāng)做信號通道,將斯托克斯光當(dāng)做比較通道,公式如下:

對于固定溫度來說,則可由以下公式表示:

由上述計(jì)算公式得出:

在上述公式中,λs以及λa分別代表斯托克斯光與但斯托克斯光波長,Is代表斯托克斯光的強(qiáng)度,Ia代表反斯托克斯光的強(qiáng)度,h代表普朗克常數(shù),k則代表玻爾茲曼常數(shù),△γ代表偏移波數(shù)。R(T)代表兩種光的強(qiáng)度對比。由此可見,在確定測溫系統(tǒng)后,通過R(T)就能確定光纖測量點(diǎn)的溫度。

1.2 熱傳導(dǎo)分析

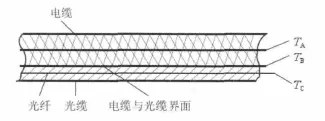

一般情況下,普通光纖的耐溫強(qiáng)度通常不會超過125°C,可運(yùn)用熱傳導(dǎo)原理對于電纜線的金屬外套的溫度進(jìn)行監(jiān)測,如此便可擺脫外部環(huán)境的影響。詳情見圖2:

圖2 熱傳導(dǎo)原理圖

其中TC代表探測光纜中心的傳感光纖溫度,TA代表高壓電纜電載體發(fā)熱之后的溫度,而TB則代表高壓電纜以及探測光纜接觸面的溫度。

1.3 光纖時(shí)域反射的原理分析

當(dāng)激光脈沖在光線中實(shí)施傳輸時(shí),由于光線中出現(xiàn)的折射率具有不均性,會產(chǎn)生瑞麗閃射,入射的光經(jīng)過背向閃射,返回到光線入射端需要的時(shí)間為t,而在光纖中激光脈沖的距離為2L,2L=v.t,其中v代表光纖中光的傳播速率,v=c/n;c代表真空中的光速,而n則代表光纖的折射率。在t時(shí)刻監(jiān)測到的是離線光纖入射端距離為L處的局部背向瑞麗閃射光,運(yùn)用光纖時(shí)域的反射原理就能夠有效的判定光纖的故障點(diǎn)以及損耗情況等,因此通常也被成為“光線雷達(dá)”。

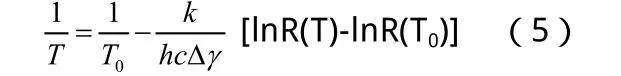

2 溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

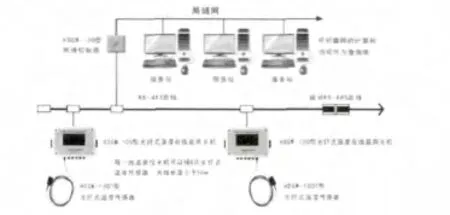

高壓電纜溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)主要由監(jiān)控主機(jī)以及測溫工程機(jī)等設(shè)備組成,見圖3:

圖3 高壓電纜溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)

2.1 后臺監(jiān)控機(jī)

后臺監(jiān)控機(jī)通常是從光纖測溫工程機(jī)來獲得電纜的實(shí)時(shí)溫度,隨后由電量采集設(shè)備取得正常電壓,對電纜線芯的溫度以及動(dòng)態(tài)載流量進(jìn)行計(jì)算,以此為依據(jù)分析高壓電纜線溫度是不是過高。后臺監(jiān)控機(jī)的主要作用是:第一,能夠?qū)﹄娎|線進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控與分析;第二,能夠及時(shí)采集電量,并儲蓄數(shù)據(jù);第三,能夠及時(shí)進(jìn)行故障判斷,出現(xiàn)故障時(shí)及時(shí)報(bào)警。

2.2 光纖測溫機(jī)

光纖測量溫度的工程機(jī)通常是由數(shù)據(jù)采集卡以及光學(xué)測量等設(shè)備構(gòu)成,能夠及時(shí)的監(jiān)測光信號,并經(jīng)過調(diào)解計(jì)算出電纜的溫度,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測。

2.3 電量采集單元

電量采集單元能夠?qū)﹄娏餍盘栆约半娎|的電壓進(jìn)行采集,隨后通過變送器將TV以及TA二次側(cè)信號經(jīng)過轉(zhuǎn)換后傳遞給數(shù)據(jù)采集卡,數(shù)據(jù)采集卡再傳遞給計(jì)算機(jī)[3]。在系統(tǒng)運(yùn)行的過程中,電纜正常電流的有效值可用于計(jì)算線芯的溫度,而短路電流值則可用于診斷故障。因此電量采集電源需要收集保護(hù)以及測量二次測電流的值,采集測量TA以及保護(hù)TA二次側(cè)電流信號需要通過測量電纜傳遞至監(jiān)控主機(jī),電壓信號則可通過電壓互感器得到,經(jīng)過轉(zhuǎn)換后傳輸至監(jiān)控主機(jī)即可。

3 結(jié)束語

綜上所述,對高壓電纜線的溫度進(jìn)行監(jiān)測就能夠快速定位出現(xiàn)問題的部位,及時(shí)修補(bǔ),以免出現(xiàn)重大事故,提升電纜線運(yùn)動(dòng)的安全性。分布式光纖溫度傳感器的高壓電纜溫度在線監(jiān)測系統(tǒng)能夠隨時(shí)對高壓電纜線進(jìn)行監(jiān)測,并能夠及時(shí)收集電纜線的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,判斷電纜線是否出現(xiàn)了溫度過高或者耗損過高等情況。假如出現(xiàn)溫度過高的情況時(shí),能夠自動(dòng)發(fā)出警報(bào),提醒工作人員進(jìn)行維修,以此提高工作效率,保證高壓電纜線的穩(wěn)定運(yùn)行。

[1]彭俊臻,張明,宋萌,胡南南,曹昆南,王達(dá)達(dá),王龍,王斐宏.飽和鐵芯型超導(dǎo)限流器對電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定的影響[J].低溫物理學(xué)報(bào) , 2013(04):307-312.

[2]廖瑞金,周天春,劉玲,周湶.交聯(lián)聚乙烯電力電纜的電樹枝化試驗(yàn)及其局部放電特征[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2011(28):136-143.

[3]楊耿杰,蘇愛國,郭謀發(fā),丁國興,陳亞民.應(yīng)用GPRS及光纖測溫技術(shù)的電力電纜監(jiān)測系統(tǒng)[J].電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào),2009(04):100-105.