發芽、發酵對小麥植酸酶活性的影響

曹志華,羅靜波

(長江大學動物科學學院,湖北 荊州434025)

植酸酶是催化植酸及植酸鹽水解成肌醇與磷酸(或磷酸鹽)一類酶的總稱,屬磷酸單酯水解酶,主要存在于細菌和部分真菌中。在植物中,特別是谷物、麥類作物種子,植物植酸酶是其天然成分。研究表明[1-4],小麥中植酸酶活性雖不如某些微生物中提取的植酸酶活性強,但其添加效果與飼料中添加無機磷的效果相當。植物中的植酸酶活性受溫度、p H、植物種子的種類等多種因素的影響[5-6]。本研究采用發芽和發酵對原料進行處理后,通過測定小麥種子植酸酶的活性,探討了飼料原料的加工處理對磷的存在形式的影響,以為提高動物對磷的有效利用做些基礎研究。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗所用小麥品種為西農97、東農123、東農97382,由長江大學農學院提供,3個品種分別以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示。酵母菌為安琪酵母股份有限公司產品。

1.2 方法

1.2.1 發芽試驗

將3種小麥的種子,浸泡2d后,分別放入墊有濾紙的54個培養皿中,種子厚度不超過1c m,置于25℃恒溫箱中發芽0~6d,期間,每隔24h取出發芽的種子,于室溫下用吹風機吹干后于4℃低溫保存,用于植酸酶活性的測定。試驗分為3組,每組6個培養皿,3次重復。

1.2.2 發酵試驗

將小麥粉碎,過60目篩,取400g,加入安琪酵母4g,混合均勻,用100 ml的燒杯18個,每個加入準備好樣本20g,并按1︰1的比例加入蒸餾水,在溫度為30℃的恒溫箱中發酵0~6d,每24h取樣,取出的樣本在50℃烘箱中烘3h,并在常溫下風干,檢測植酸酶的活性。

1.3 磷標準曲線的制作

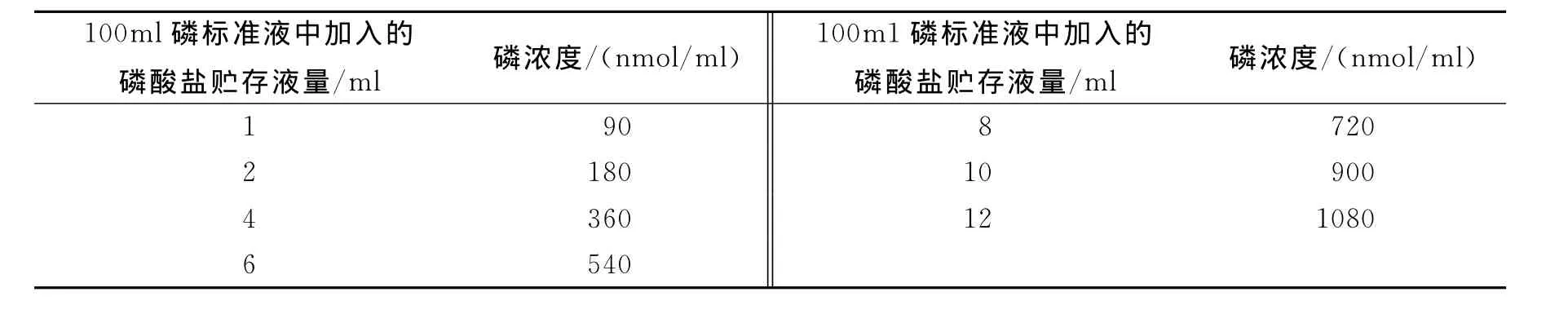

將化學純的KH2PO4在105℃烘箱烘2h后于干燥器中冷卻至室溫,準確稱取612.4 mg,用三重蒸餾水溶解,定容至500 ml,配成9.0 mmo1/L磷酸鹽貯存液。用該溶液按表1稀釋成磷標準液。

以微量取樣器吸取3.000 ml植酸鈉溶液,分別注入8只已編號的10 ml離心管中,于第1只加入1.000 ml三重蒸餾水,其余7只依次加入1.000 ml不同濃度的磷標準液,置于37水浴鍋中1h,分別加入4.000 ml釩鉬酸銨顯色/終止液,混勻后靜置20 min,在分光光度計415 mn波長處以蒸餾水做空白對照測光密度,建立光密度—磷濃度標準曲線[7]。

表1 磷的標準溶液

1.4 植酸酶酶粗液的提取及活性測定

樣品粉碎后過60目篩。稱取2.0g粉碎樣品,放入100 m1燒杯中,加入50 m1濃度為0.25 ml/L,p H5.50的冷卻乙酸緩沖液,用磁力攪拌器攪動60 min,使酶蛋白充分溶出,制成懸浮液,用濾紙過濾,定容至100 ml,得植酸酶粗酶溶液。

取l0 ml離心管4只,加入3 m1三重蒸餾水,1只作空白對照,其他3只分別加入3 m1植酸鈉溶液,置于37℃水浴鍋中預熱5 min,以相同間隔依次在反應管中加入1 m1提取出的植酸酶溶液,在37℃水浴鍋中溫育1h,按與加入酶液相同的順序和時間間隔加入4 m1釩鉬酸銨顯色/終止液,混合搖勻,3000r/min離心15 min。在分光光度計于415n m波長處以空白管作對照測定光密度。植酸酶活性的計算如下:

植酸酶活性(U/kg)=C×100/60m

式中,C為分光光度計上讀取的光密度值;m 為樣品重量(g);100為稀釋倍數,60為反應時間(min);

1.5 數據處理

用SAS 6.12軟件包一般線性模型(GL M)進行統計分析。

2 結果與分析

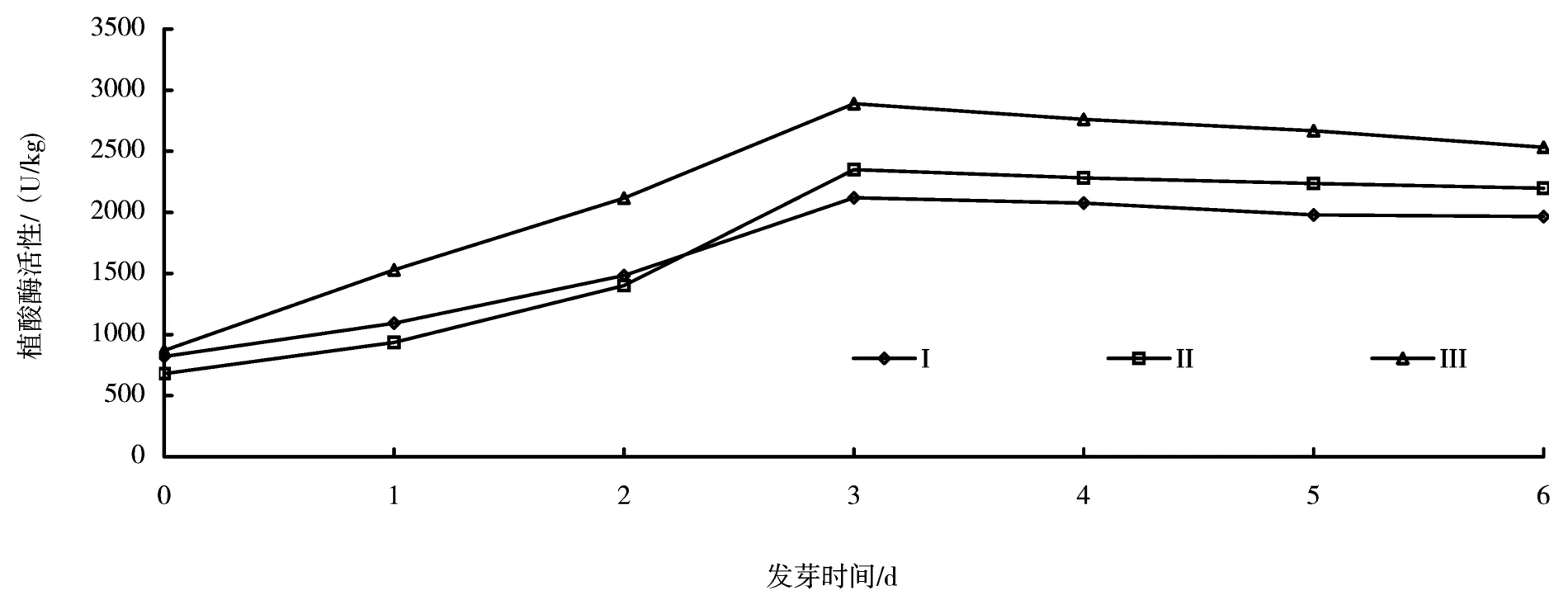

2.1 發芽對植酸酶活性的影響

由圖1可知,3個小麥品種植酸酶活性在發芽3d后達到最大,分別為2120、2350、2890 U/kg。第3~6天酶的活性保持在高位,但相互之間沒有顯著差異。但與沒有發芽和發芽1~2d的試驗組相比,差異極顯著。

圖1 發芽不同時間后小麥的植酸酶活性

3.2 發酵對植酸酶活性的影響

由圖2可見,與沒有發酵的種子相比,發酵明顯提高了植酸酶的活性,而且差異極顯著。隨著發酵時間的增加,第3和第4天植酸酶活性達到最大,之后保持在比較高的水平。

圖2 發酵不同時間后小麥的植酸酶活性

3 討論

植物種子在干燥狀態下,植酸酶的活性處于鈍化狀態。當發芽時,植酸酶被激活,水解植酸磷,供作物生長。因此發芽是提高種子植酸酶活性的有效方法。小麥種子植酸酶的活性隨發芽時間的延長,其活性明顯增加。本研究結果顯示,第1天為860 U/kg,第2天為2100 U/kg,達到最高。相對沒有發芽的種子,發芽可以增加活性4倍左右。也有研究顯示,小麥發芽后,植酸酶的最高活性可以增加8倍左右[4]。這可能與發芽溫度和小麥的品種不同有關[6]。其他植物種子中植酸酶的活性也有相同的趨勢,如大豆發芽第5天,植酸酶活性提高2.27倍;萵苣發芽3d,植酸酶活性增加6倍。植物種子的發芽,會活化很多的酶類,比如蛋白酶、淀粉酶等,分解種子中儲存的養分,使種子干物質的損失很大。種子發芽到植酸酶最高時,應迅速終止發芽,降低水分含量,同時保持害植酸酶的活性。

發酵也是提高小麥種子植酸酶活性的有效途徑。發酵能提高飼料中各種酶活性[7],但有關發酵對植酸酶活性的影響現有的研究不多。由于發酵液中存在一定的無機磷,影響結果的測定[8],為了減少其干擾,本研究測定時對發酵液進行了稀釋,盡量減少影響。本研究在30℃的溫度下,發酵延續到第6天,結果表明,發酵能提高植酸酶活性,在發酵后第3天,植酸酶活性最高,比沒有發酵的小麥種子提高3.2倍。而隨著發酵時間的增加,植酸酶的活性沒有再增加,保持在比較高的水平。發酵是飼料中微生物活動的結果,能導致溫度大幅升高,同時導致營養物質因酶活性增加而消耗,所以探討合適的發酵時間,提高酶活性[9],同時又保留種子中的營養成分是值得研究的。本研究結果顯示,當發酵持續到第3天時,植酸酶的活性已達最大。

[1]石學剛,李彥芬.植酸酶在魚類飼料中的應用 [J].水生動物營養,2010,(6):65-69.

[2]孟現成,邵慶均.植酸酶在畜禽及魚飼料中的應用 [J].湖南飼料,2007,(6):22-24.

[3]聶國興,李學軍.植酸酶及其在魚飼料中的應用 [J].淡水漁業,2000,30(2):42-44.

[4]賀建華.植酸磷和植酸酶研究進展 [J].動物營養學報,2005,17(1):2-6.

[5]丁強,楊培龍.植酸酶發展現狀和研究趨勢 [J].中國農業科技導報,2010,12(3):27-33.

[6]馬璽,單安山.發芽、溫度及p H對麥類籽實中植酸酶活性的影響 [J].動物營養學報,2003,15(2):54-57.

[7]楊平平,史寶軍.對發酵生產植酸酶過程中植酸酶活性測定方法的初步探討 [J].食品與發酵工業,2003,29(9):52-55.

[8]灑榮波,唐瑜菁.發酵液中植酸酶活性測定方法的研究 [J].中國釀造,2010,(4):167.

[9]曹玲,王衛民.植酸酶對3種植物性原料中植酸磷含量的影響 [J].淡水漁業,2007,37(4):52-55.