粵金曼退市的教訓與啟示

宋夏云

【摘 要】粵金曼作為深圳證券交易所首家被退市的上市公司,其失敗的教訓令人深思。粵金曼退市的原因主要包括:公司治理機制不健全,投資戰略失敗,導致資金虧空;創新產品開發能力差,營銷模式單一,導致業務萎縮;內部控制制度不健全,風險預警失靈,導致經營失敗。

【關鍵詞】投資戰略;產品開發;營銷模式;風險預警

一、粵金曼背景介紹

粵金曼全稱為廣東金曼集團股份有限公司,其經營產品包括鰻魚、烤鰻產品、烤鰻醬油、鰻魚飼料和鰻鱺精等。1984年12月,粵金曼的前身潮洲市水產發展總公司成立。1991年2月,公司改建為潮洲市水產集團公司。

1992年4月28日,廣東省企業股份制試點聯審小組、廣東省經濟體制改革委員會以“粵股審[1992]26號”文正式批準由潮州市水產集團公司、中國新技術創業投資公司、中國銀行廣州信托咨詢公司、中國農業銀行廣東省信托投資公司、廣東發展銀行潮州分行(原廣東發展銀行潮州辦事處)和潮州市信托投資公司六位發起人聯合發起在改組原潮州市水產集團公司基礎上,通過定向募集方式成立廣東金曼集團股份有限公司(以下簡稱粵金曼)。

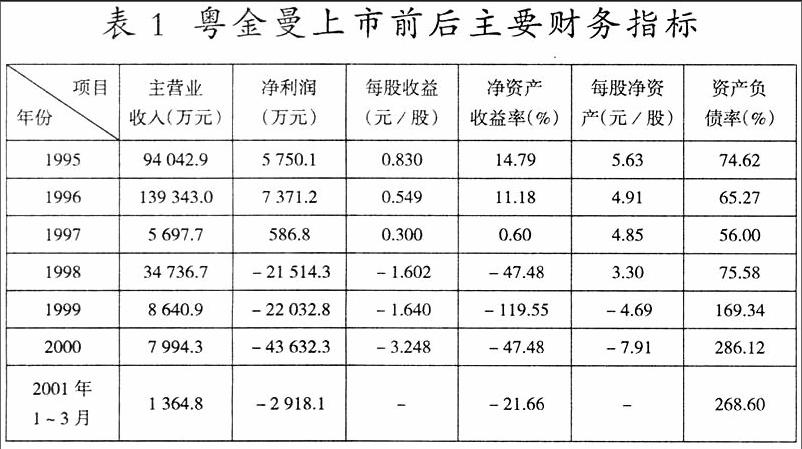

1996年1月23日,粵金曼2 300萬社會公眾股在深圳證券交易所上市。1998年,粵金曼出現2.15億元的虧損,因而在1999年5月4日粵金曼的股票被特別處理,簡稱PT粵金曼。如表1所示,隨后的1999和2000年,粵金曼的虧損額分別為2.2億元和4.36億元。由于連續三年虧損,2001年6月15日粵金曼股票被終止上市,成為深圳證券交易所首家被退市的上市公司。

二、粵金曼的退市過程

(一)上市前的業績回顧

廣東潮州市地處韓江流域,其出海口是鰻魚匯集必經之地,擁有人工養鰻的天然優勢。80年代,享有“水中人參”之譽的鰻魚成為日本人喜食的“大餐”,且主要從中國進口。一尾幾毛錢的鰻苗養大成鰻魚出口,有極高的利潤率。

1984年以來,粵金曼以高創值高創匯的鰻魚業作為突破口和主產業,配套成龍,沿著高產、高質、高效和基地化、企業化、規模化、農工貿技一體化的道路迅猛發展。1988年,粵金曼前身廣東潮州市水產發展總公司斥巨資2 000萬元從日本引進國內第一條烤鰻生產線,從活鰻到烤鰻,通過進一步加工,然后在日本人每年的“吃鰻節”前后賣上高價,1噸烤鰻可以賣到2.2萬美元。1993和1994年,公司出口創匯均超過1億美元。1993年至1995年,公司烤鰻生產量和出口量連續3年居世界首位,被《日本養殖新聞》稱為世界“鰻王”。經過十年奮斗,粵金曼形成了以鰻魚養殖加工為主,生產、加工、包裝、儲存和進出口貿易等系列配套的生產經營格局。1993、1994和1995烤鰻生產量和出口量連續三年居世界首位。其中1994年公司總產值、利稅額和出口創匯額分別比創業第一年的1985年增長了300倍、202倍和200倍,成為廣東省潮州市的重點支柱企業,躋身于“中國500家最大工業企業”、“中國進出口額最大500家企業”、“中國300家最大股份制企業”行列,也是時年全國農業系統最大的國家大型一檔企業和出口創匯企業。如表1所示,粵金曼1995年凈利潤為5 750.1萬元,顯示其良好的經營業績。

(二)上市后的業績分析

粵金曼在改制上市后,其管理高層在投資戰略上進一步沿用以前的運作模式,大量舉債,主要針對養鰻主業投入資金高達數億元,形成了從養鰻的育苗、養殖、加工到相關的飼料、專用醬油等一條龍的烤鰻經營鏈。同時又“復制”出20多家聯營廠,如汕頭金曼、福清金曼、可宏烤鰻、順德金曼等。如表1所示,上市后的1996年,粵金曼取得了極佳的業績,其凈利潤為7 371.2萬元。

表1 粵金曼上市前后主要財務指標

但是好景不長,由于養鰻業的暴利和低門檻,這刺激了國內一大批企業紛紛上馬。一時間,養鰻企業不計其數。這既抬高了鰻苗成本,每條鰻苗由原來的幾毛錢漲到12元,又壓低了售價,從頂峰時期的每噸18萬美元降到了每噸不到1萬美元。加之1996年,日本“吃鰻”市場突發巨變,“歐洲鰻鱺”由于價格便宜而味道與“日本鰻鱺”差不多,大為走俏。氣溫、水溫等條件與歐洲相近的中國東北地區,養殖歐洲鰻鱺的企業迅速發展,對粵金曼形成巨大的競爭壓力。由于市場劇烈波動,出口退稅率降低,使產品單一、市場單一的粵金曼遭受極大打擊。粵金曼面臨需求嚴重不足的困境,公司出口十分困難。雪上加霜的是1997年,亞洲金融危機爆發,由于缺少健全有效的風險預警機制,沒有適時進行套期保值,日元貶值也使公司蒙受巨大損失。

如表1所示,1997年粵金曼各項業績指標均出現嚴重下滑。其中主營業務收入下降為5 697.7萬元,凈利潤下降為586.8萬元,每股凈資產下降為4.85元/股,凈資產收益率(ROE)下降為0.6%。

1998年,粵金曼的業績狀況進一步惡化。粵金曼以往僅對應收賬款按3‰提取準備。1998年,中國壞賬計提會計準則做了重大修改,粵金曼對應收賬款和其他應收款提取了巨額的壞賬準備并進行追溯調整,導致其管理費用急劇增長。1998年公司凈利潤首次出現負值,全年虧損額為21 514.3萬元,每股凈資產下降至每股3.30元。

1999年,該公司對粵金曼集團和潮州金南食品公司的其他應收款余額高達11.68億元,計提壞賬準備7.05億元。對于該公司的巨額關聯應收款項,注冊會計師在1998、1999年連續兩年出具了無法發表意見的審計報告。2000年4月13日,粵金曼公布1999年報顯示其每股凈資產-4.69元,創下滬深股市新記錄,其資產負債率高達169.34%,成為時年滬深兩市資不抵債最為嚴重的公司。

2000年,粵金曼全年虧損額上升為43 632.3萬元,資產負債率高達286.12%,公司嚴重資不抵債。2001年1~3月,公司進一步虧損,由此粵金曼陷入嚴重的財務困境。

(三)退市前的挽救工作

福建世紀星公司曾被看作粵金曼的“福星”,一度為粵金曼重組帶來希望,但面對身處絕境的粵金曼,福建世紀星經過深思熟慮后知難而退。2001年3月27日,粵金曼發布公告稱,福建世紀星委派進公司的5位董事及財務總監齊聲辭職,由此有關世紀星重組粵金曼之事化為泡影,而粵金曼爭取的另一家公司恒基偉業參與資產重組的協商也以失敗告終。2001年6月15日,粵金曼成為深圳股市第一家被依法退市的上市公司。

三、粵金曼退市的原因分析及其啟示

粵金曼退市之路令人痛惜,究其根源,其原因包括:

(一)公司治理機制不健全,投資戰略失敗,導致資金虧空

粵金曼上市后,由于缺乏健全有效的公司治理機制,粵金曼集團隨意挪用資金,加之投資戰略失敗,導致其業績持續下滑,最終陷入負債累累、四面楚歌的艱難境地。粵金曼上市以來,粵金曼集團就被授權經營上市公司國家股權。由于粵金曼集團與上市公司之間實行兩套班子一套人馬,關聯交易自然產生。粵金曼集團似乎將上市公司當成了“提款機”,集團嚴重違反國家有關規定和公司章程,對上市公司的資金隨意“統籌安排”,用于投資與上市公司無關的新項目,造成上市公司的資金長期無法收回。截至1998年末,粵金曼集團占用上市公司的資金就高達7.1億元,而當年上市公司凈資產僅4.5億元。1999年,集團對上市公司的資金占用額進一步上升。同時,1999年上市公司將9.95億元的應收賬款,按異乎其常的50%比例計提了4.98億元的壞賬準備,導致其利潤出現巨額虧空,戴上PT帽子。在上市公司面臨退市危機時,由于大額債權無處追回,導致粵金曼重組的機會喪失。由此,我們的啟示為:作為一家上市公司,應該嚴格按照“產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學”的要求建立健全公司治理機制,優化決策模式,以確保公司健康發展的方向。如果違背了上述原則,公司資本運作便會出現問題。事實上,由于粵金曼存在大股東“一股獨大”的問題,其公司治理狀況相當混亂,導致粵金曼在沒有詳盡可行性投資計劃的情況下,大量資金被違規挪用,從而導致其正常發展資金的嚴重短缺。

(二)創新產品開發能力差,營銷模式單一,導致業務萎縮

創新是企業發展的靈魂,任何一家公司的競爭優勢都不可能是長久的。但是,粵金曼在國內外市場出現鰻魚產品供(如歐洲和中國東北等)大于求(日本人的口味)的行情后,沒有及時進行產品換代的創新研究。由于粵金曼創新產品開發不及時,加之營銷模式過于單一,其產品不能有效滿足市場的需求變化,造成大量商品滯銷、資金回籠困難。令人不解的是粵金曼在出現大量產品積壓的不利局面后,公司的管理高層并未對其投資戰略進行認真反思,而是重復投資,大量舉債上新項目,導致該公司收入持續下降、債臺高筑。由此我們的啟示為:任何一家企業的競爭優勢都不可能是常青樹。作為公司管理高層應居安思危,及時進行市場調研,適時推出適銷對路的創新產品,不斷優化營銷模式,以確保其業績的穩健提升。

(三)內部控制制度不健全,風險預警失靈,導致經營失敗

粵金曼退市是冰凍三尺,非一日之寒。由于上市公司內部控制機制的缺失,粵金曼在首次出現經營虧損后,公司管理層并沒有及時采取有效的風險應對措施。例如,粵金曼明知國際市場上鰻魚的行情發生重大轉向,卻偏要盲目上新項目,導致大量資金被無效挪用,產能嚴重過剩。當公司出現大量無法回收的應收賬款和其他應收款時,卻沒有有效的風險預警機制來應對這種不利局面,導致其管理費用劇增,業績狀況持續惡化。在面臨亞洲金融危機的沖擊,由于內部控制機制的缺失,該公司沒有采取有效的風險規避措施,最終承受了極大的投資損失。甚為痛惜是粵金曼在退市前雖然迎來新生的曙光,卻由于拿不出一個有說服力的重組方案,最后只能以失敗而告終。由此我們的啟示為:健全、有效的內部控制是企業風險管理的核心機制。作為公司高層領導,他們應高度重視公司內部控制制度的建設,加強企業戰略和經營風險的預警與控制。一旦出現業績下滑的跡象,公司高層要及時啟動風險應對預案,以確保企業的生存與發展。

······參考文獻·······················

[1]廣東金曼集團股份有限公司招股說明書[R].

[2]上市公告書和年報[R].1992-2000.

[3]李彬,郎朗.ST粵金曼:資不抵債創記錄[J/OL].上海證券報網絡版,2000-04-14.

[4]李彬.粵金曼今后的路怎么走?[J/OL]中國證券網,2001-04-23.

(作者單位:南京大學商學院、

浙江財經大學會計學院)