南海上中新世深水水道識別及成因探討

嚴文芬,尹俊

(中石化勘探南方分公司,四川 成都610041)

珠江口盆地是中、新生代時期發育的被動大陸邊緣斷陷盆地,自北向南依次劃分為北部斷階帶、北部拗陷帶、中央隆起帶、南部拗陷帶和南部隆起帶等5個次級構造單元。白云凹陷位于珠江口盆地南部拗陷區,它是一個長期繼承性發育的封閉與半封閉拗陷,拗陷面積約25500km2,沉積厚度大于11100m。最近在對南海白云凹陷的油氣勘探中,在上中新世地層中發現了一系列海底水道。研究區主要位于珠江口盆地白云凹陷陸坡深水區,主要研究上中新統地層中的水道,由于區內鉆井較少,筆者主要基于地震資料,提取均方根振幅屬性圖來刻畫水道形態,并探討了水道成因及演化模式。

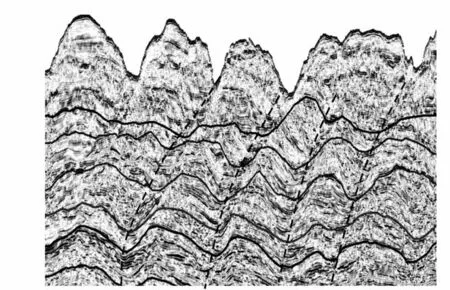

圖1 珠江口盆地深水水道形態

1 深水水道形態

深水水道作為油氣勘探中重要的儲集體,已經越來越引起人們的重視。對于深水水道的研究最常用的手段就是借助于地震剖面進行識別,因此地震是識別深水水道的有效途徑,筆者基于高分辨率2D、3D地震資料,提取均方根振幅屬性圖來刻畫水道形態。在珠江口盆地陸坡區深水盆地中識別出上中新世多條深水水道體系(見圖1)。

限于3D地震資料的局限性,只能看到水道的中部和下部。

水道中部表現為 “U”字形,水道能量有所減弱,下切侵蝕作用不明顯。水道在遷移擺動的過程中向凹岸侵蝕,在凸岸沉積,導致彎曲度明顯增加。在地震剖面上表現為在原有連續地層基礎上的下切和側向連續侵蝕形成地塹狀構造;在主水道兩側發育有堤壩,連續性較好,從水道中央軸線向兩側方向下傾,反射較弱(見圖1①~④剖面)。

水道下部呈 “V”字形,由于受濁流能量、地形和其他因素影響,水道彎曲度降低,但是下切侵蝕作用再次增強。水道右側側向加積體發育十分明顯,并且振幅相對較強,說明水道在濁流消亡的末期仍然有強烈的側向侵蝕能力(見圖1⑤~⑥剖面)。這些水道具有平面上由北向南由寬變窄,垂向上由淺變深再變淺的特點。

2 深水水道成因探討

在過去的幾十年里,通過常規3D地震資料和露頭識別出許多深水水道的曲流特征,也提出了許多理論來解釋這種特征。目前,關于深水水道的成因與遷移類型,人們提出了2種普通理論。一種理論認為,海底曲流水道與河道類似,盡管它們是沉積在不同的環境中;另一種理論認為,海底曲流水道的形成過程與河道明顯不同,深水水道為重力流沉積,而河道為牽引流沉積,兩者沉積力學機制完全不同。

筆者嘗試對這些水道成因作出解釋。按照Vail層序地層學的觀點,深水水道一般形成于海平面下降時期,由于河流回春作用在陸坡區水道下切侵蝕使下伏地層形成大型的下切溝谷。珠江口盆地在10.5Ma左右時期,發生了一次大規模的滑塌作用,形成了大規模的重力流。珠江口盆地中上新世深水水道為重力流體系,由泥石流沉積、濁積水道-天然堤復合體及海相泥巖等組成,是典型的侵蝕型水道,是在海平面明顯下降期侵蝕下切,隨后在海進時期被充填形成的,它們沿陸架斜坡前緣帶平行于岸線發育,形成壯觀的環帶狀下切谷和重力流體系。

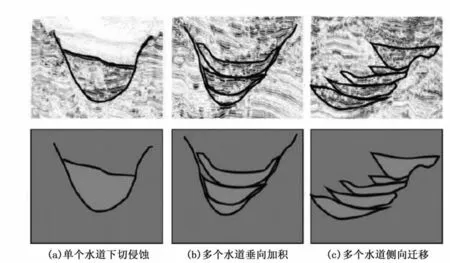

這種說法能很好的解釋侵蝕型水道的成因。但對于有些繼承性的水道很難解釋清楚。水道形成后會不斷的遷移擺動(見圖2),水道不斷側向遷移,從水道形成期到現今的海底都能見到水道的下切形象。這種水道為繼承性成因的水道,由于缺乏沉積物的供給,水道一般為泥質沉積。與深水水道形成有關的幾個可能因素包括:深海海底地形、海底坡度、沉積物密度、輸送體系性質以及流體流經水道的頻率和速度等。

圖2 珠江口盆地側向遷移型水道

3 深水水道沉積模式

深水水道形成后,在陸架區,水道下切侵蝕下伏老地層,形成低彎度的侵蝕型水道,以天然堤發育處為上部邊界。在陸坡區,當天然堤開始出現,水道演化進入反復切割充填階段,水道的側向侵蝕現象不明顯,由于有天然堤的限定性作用,水道形成于一個相對封閉的環境,以發育多個寬淺的垂向加積型水道為特征(見圖3)。當水道進入深海平原后,天然堤不發育,水道形成于非限制性環境,水道發生急劇的側向遷移,形成多個側向遷移型的小型水道。圖2中的4條水道不斷地側向遷移,不斷地繼承發育。即便是在現今的海底,依然能看見大型的水道。

圖3 珠江口盆地垂向加積型水道

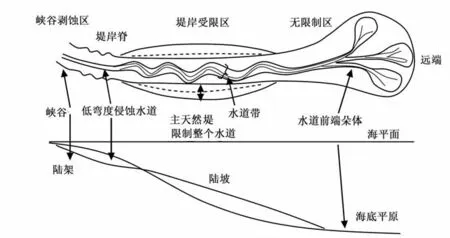

深水水道沉積多發育于被動大陸邊緣陸坡位置,上部連接峽谷,下部連接朵葉體和席狀砂(見圖4)。在地震剖面上表現為水道底部強振幅反射;側翼側向加積,呈疊瓦狀反射;這些濁積水道主體是由砂巖充填,可以作為有利儲層,同時深水水道深入深海泥巖中,具有良好的烴原巖和蓋層條件,具有良好的油氣勘探前景。但后期繼承性成因的水道由于基本以泥質沉積為主,不具備作為良好儲層的條件,勘探潛力不大。

圖4 深水水道沉積模式

4 結論

1)深水水道在不同部位,水道形態表現不同。水道中部表現為 “U”字形,在主水道兩側發育有堤壩,連續性較好,水道表型為高彎曲度特征。在水道下方,呈 “V”字形,天岸堤不發育,水道彎曲度較低。

2)南海上中新世深水水道為10.5Ma時期,海平面下降時期發生的一次大規模的滑塌作用形成了重力流,河流在陸坡區下切侵蝕使下伏地層形成大型的下切水道。

3)深水水道通常作為油氣有利的儲層,同時深水水道深入深海泥巖中,具有良好的烴原巖和蓋層條件,具有良好的油氣勘探前景。

[1]彭大鈞,陳長民,龐雄,等.南海珠江口盆地深水扇系統的發現 [J].石油學報,2004,25(5):17-23.

[2]李磊,邵子瑋,都鵬燕,等.穆尼盆地第四紀深水彎曲水道:沉積構型、成因及沉積過程 [J].現代地質,2012,26(2):349-354.

[3]袁圣強,曹鋒,吳時國,等.南海北部陸坡深水曲流水道的識別及成因 [J].沉積學報,2010,28(1):68-74.

[4]吳時國,秦蘊珊.南海北部陸坡深水沉積體系研究 [J].沉積學報,2009,27(5):922-930.

[5]趙曉明,吳勝和,劉麗,等.西非陸坡區深水復合水道沉積構型模式 [J].中國石油大學學報(自然科學版),2012,36(6):1-6.