塔北隆起輪東地區奧陶系原油地球化學特征

楊艷紅,張敏 (油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室 (長江大學)長江大學地球環境與水資源學院,湖北 武漢430100)

張磊 (中石油塔里木油田分公司勘探開發研究院,新疆 庫爾勒841000)

自1989年開始塔北地區奧陶系的勘探以來,眾多學者已對塔北地區奧陶系的成藏問題進行了綜合性的研究[1-9]。而關于輪東地區奧陶系原油地球化學特征的研究并未見到報道。筆者從烴源巖地球化學特征入手,收集了輪東地區不同井位的原油樣品,介紹了其不同的分布特征,為充分了解該區奧陶系原油的分布及其油源特征打下基礎。

輪東地區位于輪南潛山帶,處于塔北隆起輪南低凸起的中部。該凸起形成于晚加里東-早海西期,改造于印支-燕山期,整體構造為北東-南西走向的巨型背斜,東西長80~100km,南北寬30~60km,面積4420km2,幅度1550m。背斜上面發育有2排斷壘帶4個斜坡帶和1個平臺區,研究區即位于輪東斜坡帶。

1 樣品與試驗分析

該研究的8個原油樣品分別采集于輪東地區7口井。將原油沉淀瀝青質后,直接進行色譜-質譜分析。色譜質譜分析條件:儀器為HP6890GC/5973MSD氣相色譜-質譜聯用儀。色譜柱為HP52MS石英彈性毛細柱 (30m×0.25mm×0.25μm)。升溫程序為:50℃恒溫2min,從50℃至100℃的升溫速率為20℃/min,100℃至310℃的升溫速率為3℃/min,310℃恒溫15.5min。進樣器溫度為300℃,載氣為高純氦,流速為1.04ml/min,掃描范圍為50~550amu。檢測方式為多離子掃描,電離電壓為70eV。

2 正構烷烴和類異戊二烯烷烴系列的分布特征

正構烷烴是原油中的一種主要的化學組分。輪東地區奧陶系原油的正構烷烴碳數分布完整,大部分碳數范圍在nC12~nC35,主峰碳分布在nC15~nC19,呈前單峰型或弱雙峰型分布,該區原油中以低碳正構烷烴占優勢,輕重比∑C-21/∑C+22介于1.6~2.6,其OEP指數為1左右(見表1),沒有明顯的奇偶優勢,表明原油的成熟度較高。該分布特征表明其有機質來源可能以菌藻類等低等水生生物輸入為主。

姥鮫烷和植烷的比值 (Pr/Ph)是指示生源沉積環境的重要參數[10]。輪東地區原油飽和烴中Pr/Ph的比值介于0.63~0.81,指示其沉積環境為強還原環境。Pr/nC17和Pr/nC18比值相關圖通常用來研究原油的形成環境、母質類型和成熟度[11-12],該區的Pr/nC17和Pr/nC18值分別為0.14~0.39和0.20~0.65(見表1),鑒于輪東地區烴源巖沉積于奧陶紀,海水廣布,推測其烴源巖沉積環境為海相 (見圖1)。

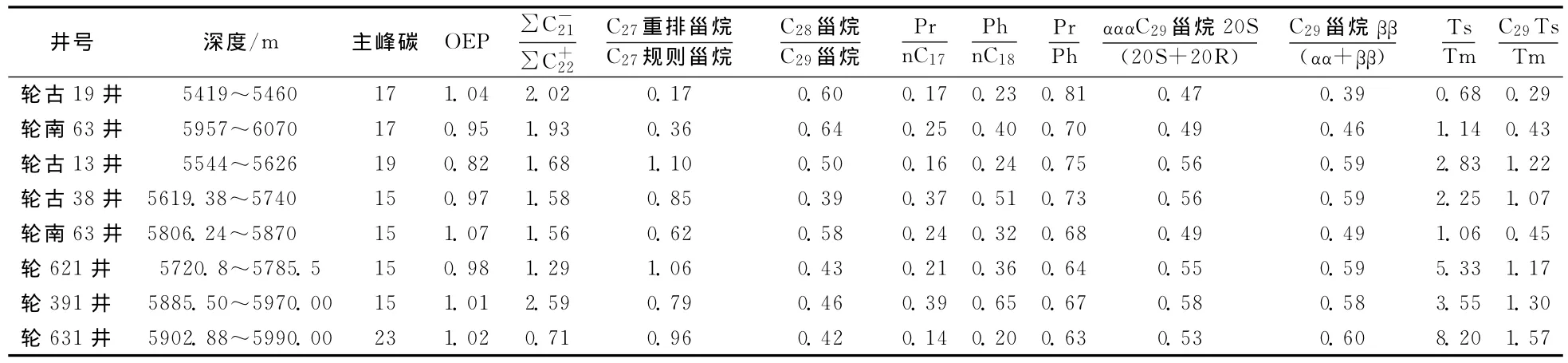

表1 輪東地區奧陶系原油生物標志化合物參數

3 甾烷類化合物分布特征

輪東地區奧陶系原油的甾烷類具有2種明顯不同的分布模式。

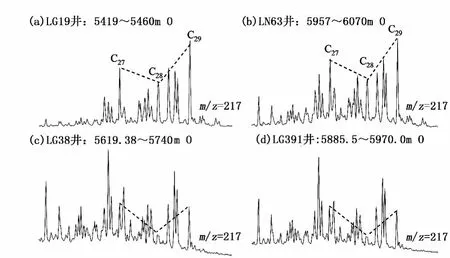

第1種原油以低的重排甾烷﹑高的C28規則甾烷為分布特點,以LG19和LN63井奧陶系原油最為典型 (見圖2(a)﹑圖2(b))。該類原油的C27重排甾烷/C27規則甾烷的分布范圍為0.17~0.36﹑C28規則甾烷含量較高,C28/C29規則甾烷比值分布范圍介于0.60~0.64(見表1)和較豐富的C29規則甾烷,(見圖2(a)﹑2(b)),前人研究表明早古生代烴源巖C29甾烷的相對含量較高可能與母質類型有關[13-14]。研究區原油樣品具有明顯的C29甾烷優勢,一般認為C29甾烷優勢是高等植物輸入的標志,而早古生代沒有陸相高等植物,陸地維管植物在泥盆紀才開始大面積繁盛[15];浮游綠藻和宏體褐藻熱模擬產物具有C29甾烷優勢[16-17],因此,該類原油的母質來源可能還與浮游綠藻和宏體褐藻有關。C29甾烷20S/ (20S+20R)和ββ/(ββ+αα)比值可以指示原油的成熟度[18]。Huang 等[19]已把這2個參數0.25和0.27定為未成熟和低成熟的界限,0.42和0.43定為低成熟和成熟的界限。研究區的αααC29甾烷20S/(20S+20R)值的分布范圍為0.47~0.49,指示為成熟原油特征,C29甾烷ββ/(αα+ββ)值介于0.36~0.46(見表1),也反映了接近成熟原油或成熟原油的特征,這2個參數在指示成熟度上具有一致性。具有這類甾烷分布特征的原油,往往4-甲基甾烷和甲藻甾烷較發育 (見圖3(a)和圖3(b))。這些資料說明,藻類是輪東地區原油的重要成油母質。

第2種原油的甾烷類分布則以重排甾烷豐度較高,而C28規則甾烷含量明顯較低為特征,以LG38井﹑LG391井奧陶系原油為代表 (見圖2(c)﹑圖2(d))。C27重排甾烷/C27規則甾烷的分布范圍為0.62~1.1,明顯高于第1類原油,而C28/C29規則甾烷明顯較低,為0.39~0.58。αααC29甾烷20S/(20S+20R)值介于0.49~0.58,平均值為0.55,C29甾烷ββ/(αα+ββ)值分布在0.49~0.60,平均值為0.57(見表1),表明原油為成熟度較高的原油,由以上參數可知該類原油的異構化參數所指示的成熟度要比第1類原油的高。這種原油中的4-甲基甾烷豐度較低,且甲藻甾烷極不發育 (見圖3(c)和圖3(d)),以輪古38井﹑輪古391井奧陶系原油為代表。

圖1 輪東地區奧陶系原油Pr/nC17和Ph/nC18關系圖

圖2 輪東地區原油甾烷分布特征

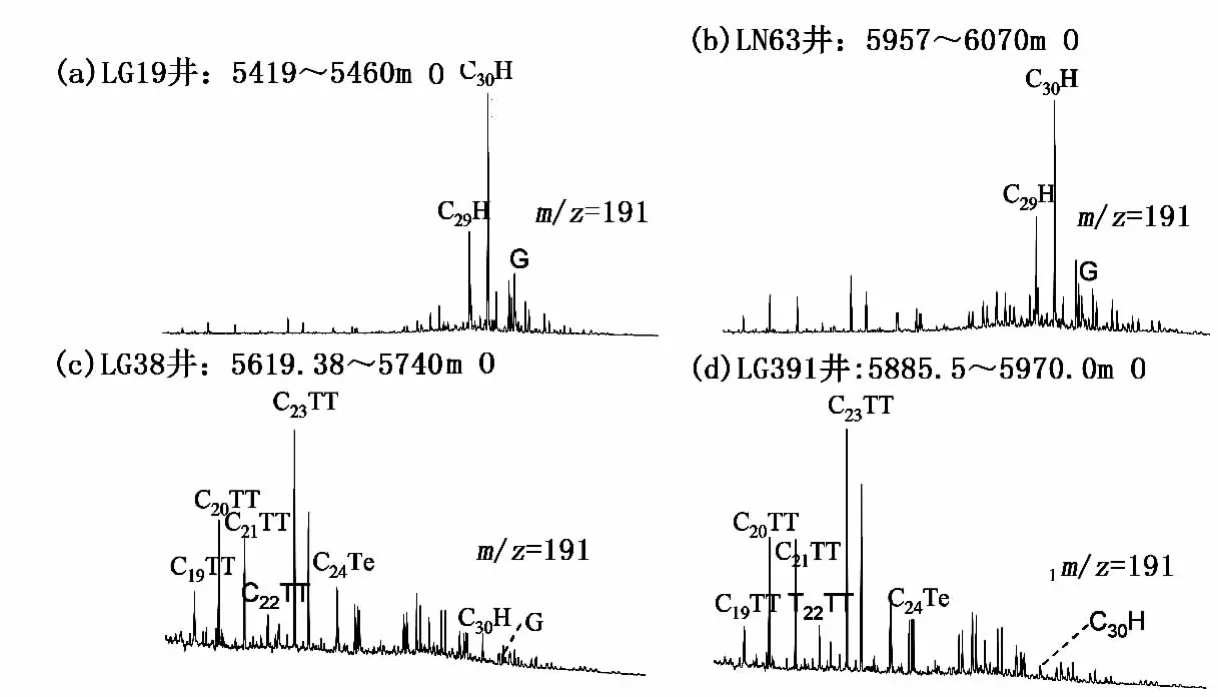

4 萜類化合物分布特征

輪東地區奧陶系原油的萜烷類也具有2種明顯不同的分布模式。

第1種原油的萜烷類化合物的分布特征是:在藿烷類與三環萜烷的相對豐度上,三環萜烷系列的豐度較低,呈現出相似的分布特征,即是以C23為主峰碳的正態分布,為典型的海相原油的特征。Ts/Tm 比值介于0.68~1.14,C29Ts/C29降藿烷的比值介于0.29~0.43(見表1),2個參數具有很好的一致性,可能都受成熟度的影響;藿烷總體濃度較高,但C32以上升藿烷相對豐度較低。伽馬蠟烷含量較高,相對豐度與C31升藿烷大致相當 (見圖4(a)和圖4 (b)),已有的研究表明,高含量的伽馬蠟烷指示了源巖的咸水相的沉積環境[20]。

第2種原油的甾烷分布模式相對應的萜烷類化合物分布特征是三環萜烷豐度高,也呈現出以C23為主峰碳的正態分布,為海相原油特征,Ts/Tm比值分布在1.06~8.20,平均值為3.87,C29Ts/C29降藿烷的比值介于0.45~1.57,平均值為1.13 (見表1),2個參數的高值則可能與高的成熟度有關,與前面的甾烷成熟度參數是一致的。在m/z=191質量色譜圖中,三環萜烷相對豐度明顯高于藿烷類五環萜類 (見圖4(c)﹑4(d)),高豐度的三環萜烷可能與母質來源﹑成熟度和運移分餾等作用有關。

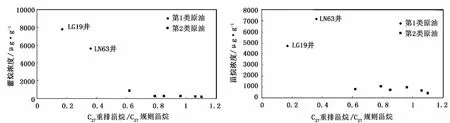

以上是從原油生物標志物分子角度研究的,現在從兩類原油的甾藿烷絕對濃度來分析,分析表明:具有C28甾烷發育﹑重排甾烷豐度低﹑甲基甾烷和4-甲基甾烷豐富的原油,其萜類化合物的絕對濃度高。而另一類原油則以甾萜類絕對濃度明顯較低為特點 (見圖5)。當油藏中存在這兩類原油的混合作用情況時,兩類原油化合物豐度的差異,為這種作用過程的研究提供了重要參考和借鑒,同時也為成藏特征的研究提供了重要信息。

圖3 輪東地區原油甲基甾烷分布特征

圖4 輪東地區原油三環萜烷和三萜烷分布特征

圖5 輪東地區奧陶系原油化合物濃度與C27重排甾烷/C27規則甾烷關系圖

根據前人研究,塔里木盆地古生界主要發育寒武系和中上奧陶統2套烴源巖,這2套烴源巖各自的地球化學特征已得到了廣泛的認可[21-23]。通過生物標志物組合特征和油源對比表明,第1類原油來源于寒武系烴源巖,第2類原油來源于中上奧陶統烴源巖。

5 結論

1)第1類原油以重排甾烷豐度低﹑C28規則甾烷含量高﹑甲藻甾烷和4-甲基甾烷較發育,其對應的萜烷類化合物為三環萜烷含量低,藿烷豐度較高和伽馬蠟烷的相對豐度較高為特點,來自寒武系烴源巖。

2)第2類原油以重排甾烷豐度高﹑C28規則甾烷含量低﹑甲藻甾烷和4-甲基甾烷較不發育,其對應的三環萜烷豐度相對較高,藿烷豐度較低,伽馬蠟烷含量較低為特點,來自中-上奧陶統烴源巖。

3)這2種分布特征差異主要反映了它們在來源特征上的差異。

[1] Huang Difan.The geochemical Characteristics of marine oils in China [J].Geology of China,1993:30-32.

[2] 范小林,邱蘊玉,鮑新毅 .塔里木盆地輪南-阿克庫勒地區地質結構及油氣成藏與勘探目標關系 [J].石油實驗地質,1999,21 (2):132-136.

[3] 顧喬元,潘文慶,曹淑玲,等 .輪南地區奧陶系油氣藏特征 [J].新疆石油地質,1999,20(3):210-214.

[4] 周東延,周興熙,顧家裕 .輪南地區奧陶系風化殼巖溶系統油氣成藏機制 [J].新疆石油地質,1999,20(3):199-204.

[5] 張水昌,王飛宇,張保民,等 .塔里木盆地中上奧陶統油源層地球化學研究 [J].石油學報,2000,21(6):24-30.

[6] 周鳳英,孫玉善,張水昌 .塔里木盆地輪南地區油氣運移的路徑、期次及方向研究 [J].地質評論,2000,47(3):329-336.

[7] 黃光輝,李碧,徐陽東,等 .塔北地區原油正構烷烴摩爾濃度分布特征及意義 [J].石油天然氣學報 (江漢石油學院學報),2010,32 (3):13-19.

[8] 曠紅偉 .塔里木盆地輪南地區中奧陶統儲層特征研究 [J].江漢石油學院學報,1999,21(4):33-36.

[9] 王建寶,郭汝泰,肖賢明,等 .塔里木盆地輪南低隆起早古生代油氣藏形成的期次與時間研究 [J].沉積學報,2002,20(2):320-326.

[10] 倪春華,徐良發,周小進,等 .南華北盆地譚莊凹陷巴1井原油地球化學特征及成藏條件 [J]石油實驗地質,2012,34(5):481-485.

[13] 白森舒,周小進,倪春華,等 .南華北盆地譚莊凹陷巴1井下白堊統原油成因及地質意義 [J].石油實驗地質,2011,33(6):634-638.

[14] Grantham P J,Wakefield L L.Variations in the sterane carbon number distributions of marine source rocks derived crude oils through geological time [J].Organic Geochemistry,1988 (12):61-73.

[15] Berkaloff C,Casadevalle,Largeau C,et al.The resistant polymer of the cell walls of the hydrocarbon-rich algae Botryococcus braunii[J].Photochemistry,1983 (22):389-397.

[16] Gray J,Boucot A J.The advent of land plant life [J].Geology,1978 (6):489-492.

[17] Moldowan J M,Talyzinan M.Biogeochemistry evidence for dinoflagel-late ancestors in the Early Cambrian [J].Science,1998(281):1168-1170.

[18] Seifert W K,Moldowan J M.Application of steranes,terpanes and monoaromatics to the maturation,migration and source of crude oils [J].Geochimica et Cosmochimica Acta,1978,42 (1):77-95.

[19] Huang D F,Li J C,Zhang D J,et al.Maturation sequence of Tertiary crude oils in the Qaidam Basin and its significance in petroleum resource assessment[J].Journal of Southeast Asian Earth Sciences,1991,5 (3):359-366.

[20] 何君,韓劍發,潘文慶 .輪南古隆起奧陶系潛山油氣成藏機理 [J].石油學報,2007,28(2):44-51.

[21] 張水昌,梁狄剛,張寶民,等 .塔里木盆地海相油氣的生成 [M].北京:石油工業出版社,2004:202-235.

[22] Zhang S C,Hanson A D,Moldowan J M,et al.Paleozoic oil-source correlations in the Tarim Basin,NW China [J].Organic Geochemistry,2000,31 (2):273-286.

[23] Zhang Shuichang,Moldowan J M,Zhang Baomin,et al.Biological and molecular geochemical evidence for dinoflagellate ancestors in the Upper Sinian-Cambrian [J].Acta Geologica Sinica,2000,74 (4):740-747.