基于沉積模擬的單一河口壩識別標志研究

周羿 (長江大學地球環境與水資源學院,湖北 武漢430100)

河口壩砂體是我國重要的油氣儲集類型之一,前人對河口壩儲層進行了大量的研究工作。自20世紀60年代Allen提出儲層構型分析的思想[1-3],國內外大量學者從野外露頭、現代沉積、地表探測雷達等方面進行了儲層構型分析[9-13]。河口壩砂體大面積連片分布,儲層非均質性嚴重。因此,分析河口壩砂體構型對研究儲層內部結構和預測剩余油分布具有重要的意義。筆者通過開展水槽模擬試驗[4-7],總結單一河口壩的識別標志,為河口壩精細構型分析提供理論基礎。

1 物理模擬試驗設計

根據勝坨油田沙河街組二段8砂組 (Es82)構造、地層、古地貌、古氣候、水介質、巖石相類型和沉積類型等特征,結合研究區沉積背景及構造特征,建立了目的層段的原始沉積地質模型。通過相似準則,試驗設計了沉積物理模擬的邊界條件、物源特征、來水時間、流量、加砂量、湖水位與活動底板升降等參數。

勝坨油田Es82三角洲面積約54km3,為辮狀河三角洲沉積,選擇模擬區域長9km,寬6km,設定模擬試驗平面比例尺為1∶1000,垂向比例尺為1∶200,則設計水槽有效范圍長度L=9m,寬度W =6m。Es82的地層厚度約56.4m,設定活動底板最大沉降量28.2cm。

按原型資料,試驗裝置內Y方向2.5m處為青坨子凸起物源,Y方向小于4.5m為固定河道區,4.5~12m為湖盆沉積區,設計自NE至SW單斜坡展布的底形坡降為2~4°。Es82分為3個中期基準面旋回,對應3個小層,根據各小層的沉積厚度,利用相似準則,設計各沉積期次的厚度。

2 單一河口壩識別標志

三角洲一條分流河道可形成一個獨立的河口壩體,平面上多條分流河道多期次改道入湖,形成側向上疊加連片的河口壩復合體,單一河口壩識別是單一河口壩構型分析的重要內容,模擬試驗從橫縱2種剖面上總結了單一河口壩識別標志。

2.1 橫剖面上

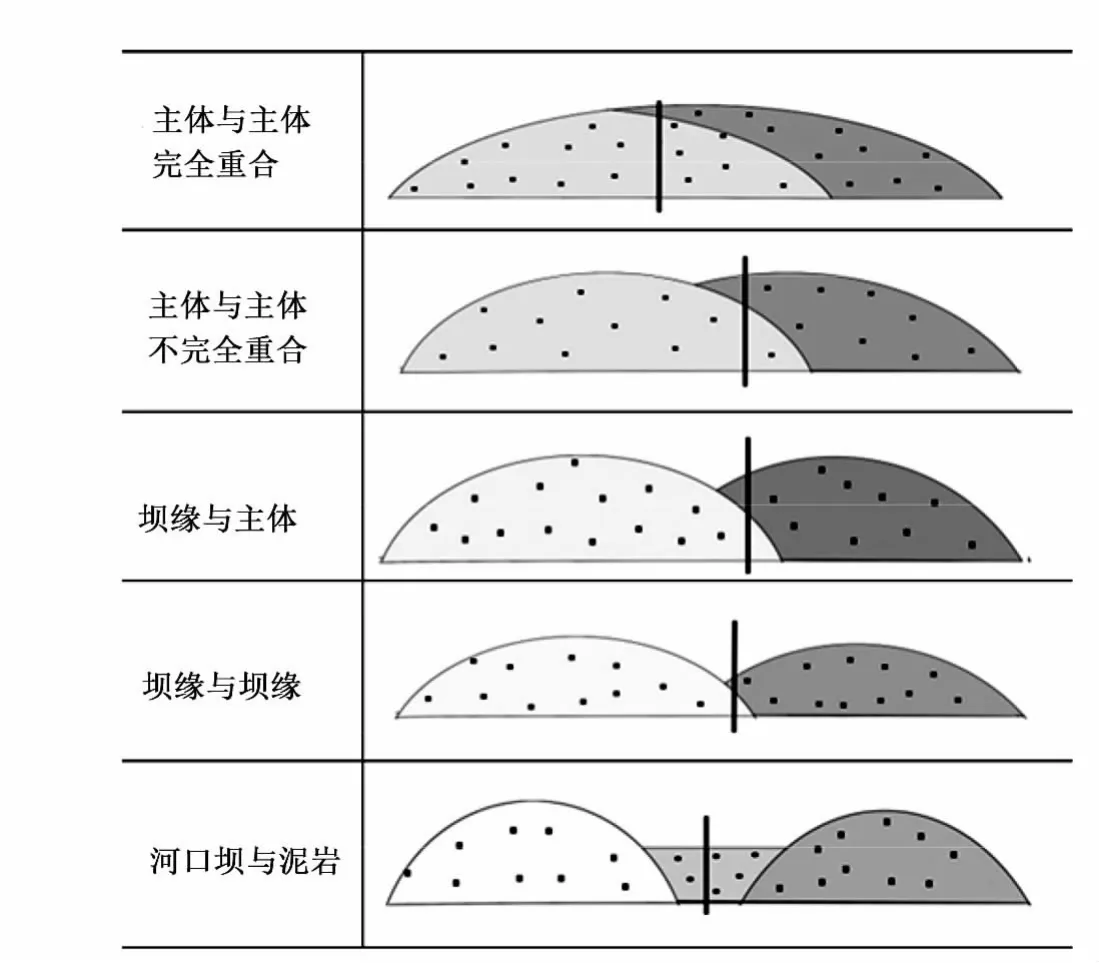

根據前人的研究認識和對研究區大量實際地質資料的分析,可以將河口壩之間的疊置關系作為識別單一河口壩的標志。單一河口壩之間存在多種組合關系 (見圖1)。識別的依據是河口壩之間被細粒沉積層或者泥質沉積層相隔,其厚度大于河口壩內部增生體細粒沉積層厚度。在識別沉積模擬剖面時可簡化為3種疊置關系。

1)主體與主體疊置 該疊置方式包括主體與主體完全重合及不完全重合2種。由于河口壩規模較小,因此這2種方式疊加的單一河口壩其界線較難識別 (見圖2)。

2)壩緣與主體疊置或壩緣與壩緣 同樣,試驗沉積砂體上壩緣與主體、壩緣與壩緣不易區分,于是把兩者歸為一類 (見圖3)。

3)河口壩與泥巖組合 該組合關系的2個與泥巖接觸的河口壩本質上就是獨立的河口壩,其與泥巖接觸的位置即為單一河口壩的邊界,泥質沉積物隔開了2個河口壩 (見圖4)。

2.2 縱剖面上

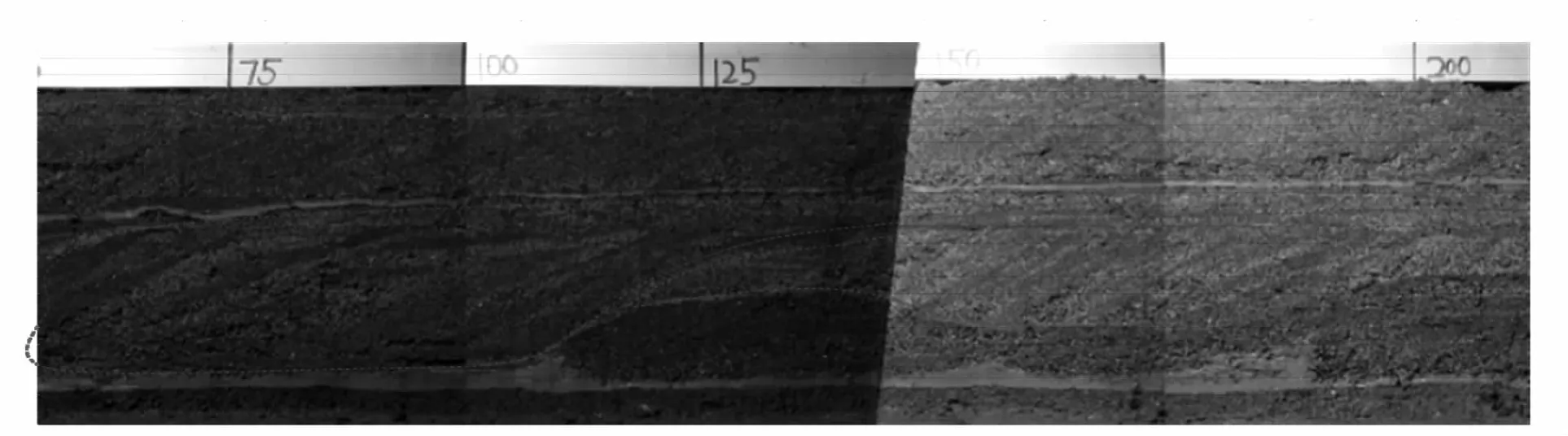

在縱剖面上,可根據典型的反粒序特征,細粒沉積層以及前三角洲泥厚度變化特征識別河口壩。河口壩在縱剖面上表現為疑慮的前積層,可通過粒度所表現出來的韻律層來識別。河口壩在發育末期因水流減弱而沉積一層細粒沉積物,該細粒層分隔不同的河口壩。根據前三角洲泥的變化同樣可以識別河口壩,在較深水域,沉積有較厚的前三角洲泥,前三角洲泥在快速堆積的河口壩砂體重力作用下發生蠕動,泥層厚度不均一,在砂體中心部位下方泥層厚度薄,砂體前端泥層較厚,泥層與河口壩砂體頂面呈“圓滑”接觸 (見圖5)。

圖1 河口壩之間的疊置關系

圖2 主體與主體不完全重疊關系單一河口壩識別結果

圖3 壩緣與主體疊置關系單一河口壩識別結果

3 結語

結合前人研究,在對工區地質背景等實際資料消化充分基礎上開展河流入湖的三角洲水槽模擬試驗,總結了橫縱剖面上單一河口壩的識別標志,橫剖面上根據壩與壩主體疊置,壩主體與壩緣或壩緣與壩緣接觸,壩緣與泥質沉積物接觸3種主要疊置關系進行識別;縱剖面上主要依據反粒序特征,細粒沉積層以及前三角洲泥厚度變化來識別,為后期對坨油田沙二段8砂組河口壩儲層精細構型分析提供了理論依據和試驗支撐。

圖4 河口壩與泥巖組合示意圖

圖5 單一河口壩縱向識別標志

[1] Allen J R L.Study in fluviatile sedimentation:six cyclothems from the lower Old Red Sandstone Anglo welsh basin[J].Sedimentology,1964(3):163-198.

[2] Miall A D.Architectural-element analysis:a new method of facies analysis appied to Fluvial deposits [J].Earth Science Review,1985 (22):261-308.

[3] Dietrich W E.Smith J D,Dunne T.Flow and sediment transport in a sand beded meander [J] .Geology 1978 (87):305-315.

[4] Baridge J S,Mackey S D.A theoretical study of fluvial sandstone body dimensions[J].Sediment,1993 (15):213-236.

[5] 張春生,劉忠保 .現代河湖沉積與模擬試驗 [M].北京,地質出版社,1997.

[6] 賴志云,賴偉慶,劉震 .湖盆模擬試驗沉積學 [M].北京:石油工業出版社,2006.

[7] 張春生,劉忠保,施冬,等 .碎屑物理模擬研究的理論與方法 [J].石油與天然氣地質,2000,21(4):300-303.

[8] 張春生,劉忠保,施冬,等 .三角洲分流河道及河口壩形成過程的物理模擬 [J].地學前緣,2000,7(3)178-175.

[9] 李云海,吳勝和,李艷平,等 .三角洲前緣河口壩儲層構型界面層次表征 [J].石油天然氣學報 (江漢石油學院學報),2007,29 (6):49-52.

[10] 何文祥,吳勝和,唐義疆,等 .河口壩砂體構型精細解剖 [J].石油勘探與開發,2005,32(5):42-46.

[11] 何文祥,吳勝和,唐義疆,等 .河口壩砂體構型精細解剖 [J].石油勘探與開發,2005,32(5):42-46.

[12] 黃文科,戴俊生,竇之林,等 .勝坨油田儲層砂體建筑結構分析 [J].西南石油大學學報,2007,29(3):32-35.

[13] 溫立峰,吳勝和,王延忠,等 .河控三角洲河口壩地下儲層構型精細解剖方法 [J].中南大學學報 (自然科學版),2011,42 (4):1072-1078.