地震災害條件下通過直升機機降提高山區公路的搶修效率

李鎮坤, 高 靜

(中國人民武裝警察部隊水電第九支隊,四川成都 611130)

1 概述

地震災害發生后幸存者在廢墟下的生存時間有多久?國際救援界公認的一個說法是72h,在此時間段內搶救的傷員存活率極高。2008年汶川地震、2013年蘆山地震都發生在山區,而山區往往缺乏機場、港口,鐵路較少且受地震破壞后修復時間較長,雖然可以采用空投或直升機運輸,但相對于必需的龐大救援人員、物資、設備數量來說空運能力遠遠不能滿足施救的要求。所以,在地震災害發生后作為最重要的交通通道,公路能否盡快恢復通車直接影響到救援工作的成敗。在現有技術條件下保證最短時間內搶通公路通道,已成為災害發生后的“黃金72小時”內投入充足救援力量的關鍵。

2 山區公路搶修效率的提高

假設地震后某段公路損毀部分的修復工程總量不變,那么,修復施工所需時間與投入修復的施工資源成反比,因此可以得出提高公路搶修效率最有效的措施是增加搶修資源數量的投入。

2.1 地震災害條件下山區公路損毀的特點

地震災害發生后,公路的主要破壞形式為:

(1)高邊坡的落石、山體崩塌及滑坡;

(2)路塹邊坡上的支護破壞、坍塌;

(3)路塹擋土墻斷裂、崩落、外傾。

其中影響通車的主要破壞形式對于整體路段來說可以認為是以點的形式存在的。所以,地震災害時公路搶修施工中最主要的特點表現為:線性工程上存在數個獨立的節點,每個節點都必須打通才能滿足車輛通行。在以通車為最低標準的條件下,主要工作是突破節點。地震災害發生后公路損毀典型破壞形式見圖1。

圖1 地震災害發生后公路的典型破壞形式圖

2.2 地震災害條件下山區公路搶修施工的特點

山區公路由于受到地形條件限制,一般情況下都會具有以下特點:

(1)路面狹窄;

(2)彎道多;

(3)高邊坡多;

(4)路面軸向坡度大、起伏多;

(5)橋梁、涵洞多。

由于山區公路存在以上特點,從而導致地震災害發生后能夠參與搶修施工的人員、設備無法展開,只能投入小部分資源進行施工。某損毀公路搶險現場見圖2。

2.3 地震災害條件下提高山區公路搶修施工效

圖2 某損毀公路搶險現場

率的關鍵因素

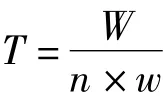

地震災害條件下,針對某一段山區公路的搶修施工可簡化為以下關系:

式中 T為震后該路段搶修所需時間;W為震后該路段搶修總工作量;w為單位時間內單個工作面的完成工作量;n為工作面數量。

可見,為了達到縮短總體時間的目的,應提高單位時間內單個工作面的完成工作量w(單位時間內單個工作面的完成工作量)和n(工作面數量)的數值。高烈度地震災害搶險救援中通常匯集了全國范圍內的優秀資源,投入搶險救援的施工力量無論數量上,還是質量上都能滿足甚至超過施工需要。但是,由于山區地形條件的限制,導致單個工作面上所能投入的救援施工力量有限,單位時間內單個工作面的完成工作量無法提高。所以,提高震后公路搶修施工效率的關鍵是增加工作面數量,使投入搶險救援的施工力量充分發揮效能。

3 地震災害條件下山區公路搶修工作面的創建

地震災害條件下山區公路損毀,依靠災區以外的力量單向進行搶修施工已不能滿足時間上的需求,在現有技術條件下,完全可以創建更多的工作面來縮短搶修時間。

3.1 地震災害下山區公路搶修施工創建工作面的要求

圍繞以縮短震后公路搶修所需時間為中心,在不考慮成本及資源投入的條件下搶修施工工作面應能達到以下要求:

(1)工作面的創建所需時間盡量短;

(2)工作面數量盡量多;

(3)工作面上投入搶修資源的施工能力盡量高。

3.2 地震災害下山區公路搶修施工創建工作面的方式

在山區地震災害發生后公路交通阻斷,剩余可選擇的機動方式通常僅剩徒步和直升機機降,某些路段甚至無法徒步通行。而通過徒步方式投送耗時長且能投入的人員、物資、設備數量極為有限,通常無法滿足搶險施工的需要。結合震后公路搶修要求及以往抗震救災的經驗可見,最有效的工作面創建方法為直升機機降。在需搶修路段上選取數個恰當位置,通過直升機機降人員、設備、材料及補給的方式創建多個機降點,再以機降點為依托投送施工機械設備向兩側展開創建工作面。

圖3 采用直升機機降增加施工工作面

如圖3所示:假設該段山區公路共有三處塌方點阻斷交通,災區位于東南方向。

(1)如果按照常規的施工程序由西北方向東南方向打通道路,假設每處塌方點搶修需耗時6 h,則打通該路段的總施工時間為18h;

(2)如在塌方點2、塌方點3之間采用直升機機降人員、設備、補給,則同時可以展開3個工作面,從而將總搶修施工時間縮短為6h;

(3)如有可能在塌方點1、塌方點2之間及塌方點3西南側再增設2個機降點投入搶修資源,則可將每個塌方點的工作面由1個(單側)增加至2個(前、后雙側),總搶修施工時間將進一步縮短至3h。

可見,設立3個機降點時,理論耗時僅為常規程序搶修耗時的1/6,效率提高5倍,從而為搶險救援凈爭取15h時間。而且在線性公路路段上,隨著損毀節點的增加而增加機降點,總體搶修效能的提升幅度將更大。

3.3 通過直升機機降手段創建工作面的重要性與可行性

圖4 推土機等施工設備在復雜地形下采用直升機機降

(1)在震后山區地形條件下,鐵路交通同時受到地震影響,修復難度及所需時間通常大于公路交通;

(2)山區河流多數無法通航或僅有少量航道且無法滿足中型船舶通行;

(3)山區通常沒有機場或機場條件有限無法滿足大型固定翼運輸機起降,且空運效率遠低于陸運及水運,其遠遠不能滿足抗震救災需求;

(4)通過徒步方式投送搶險救援資源耗時長,且能投入的人員、物資、設備的數量、種類極為有限,幾乎可忽略不計;

(5)通過直升機機降的方式可進行搶險救援資源的投送,但相對于災區總體需求也相去甚遠,因此,不如將有限的直升機運輸力量投入到災區公路的搶通施工上更為有效;

(6)通過重型運輸直升機機降中小型土石方施工機械設備的方法已在2008年唐家山堰塞湖搶險施工中得以應用,且山區公路搶修存在施工場地狹窄、震后路面破壞承載力差等特點,中小型土石方施工機械設備更加靈活、適用。

綜上可知,通過直升機機降手段創建工作面的方法是可行的、有效的且在某些條件下是唯一的,在地形復雜條件下直升機機降施工設備見圖4。

3.4 直升機機降相關場地的選擇

此處以2008年唐家山堰塞湖搶險施工中投送工程機械的米-26重型直升機為例。該機型主要負責挖掘機、推土機等土石方機械的投送。主要性能參數如下,長度:40.025m;旋翼直徑:32 m;高度:8.145m;旋 翼 面 積:804.25m2;空 重:28200kg;最大起飛重量:56000kg;航程:500km(海拔2500m,國際標準大氣 +15℃,載荷7.7 t);最大懸停高度:有地效2900m,無地效1800 m。根據直升機性能參數,結合所需搶修路段情況設置以下相關場地。

(1)裝載區:主要用于人員、機械設備、物資等的裝載、吊裝,選取時要在搶險救援運輸車輛可到達地域設置,可依托田地、廣場、體育場等能夠滿足直升機起降、吊裝的空曠、平坦地點設置,同時裝載區應盡量靠近需搶修的公路路段以提高投放效率。

(2)機降點:主要用于人員、機械設備、物資等的投放,選取時要沿公路路線設置,可依托公路彎道、路邊停車場、路面較寬處等滿足直升機機降及設備投放的安全、堅實地點設置;同時,機降點應盡量靠近公路損毀節點以縮短機械設備行程,節約時間及油料。

(3)轉運場:主要在搶修路段較長,直升機航程投送半徑無法覆蓋或有大型橋梁、隧道等公路設施無法在短時間內搶修完畢時設置,場地要求與裝載區相同,通過轉運場采取“蛙跳”的方式向前推進以保證搶修工作全線展開。

(4)以米-26為例對各類場地的要求:裝載區(轉運場)通常不小于300m×200m且周邊無高大建筑物、樹木、高壓線塔等障礙物;機降點通常不小于100m×100m且周邊無高大建筑物、樹木、高壓線塔等障礙物;裝載區與機降點間的距離不大于當地直升機帶荷載條件下最大航程的40%,如超出此距離,則應設置轉運場。

3.5 制約直升機機降的因素

(1)場地條件的影響:機降點場地所需面積不大、要求不高,可通過小分隊攜帶少量設備徒步或直升機繩降、機降方式開辟;裝載區(轉運場)對場地要求相對較高,可通過先設置機降點,投送土石方機械設備、人員、油料迅速開辟。

(2)地形條件的影響:山區地形條件對直升機飛行的最大阻礙為海拔高度。對此,只能選擇海拔高度滿足飛行條件的河谷、山谷及路段設置裝載區(轉運場)、航線、機降點。

(3)氣象條件的影響:直升機在雨、霧氣象條件下會受到一定的影響或無法起飛,而山區往往多雨、霧天氣。對此,在緊急情況下,可考慮人工消雨、消霧。在現有的技術條件下,可以滿足上百公里范圍內消除雨、霧對飛行造成的不利影響。

4 結語

地震災害條件下山區公路的搶修要在最短的時間內完成,應通過無人機、衛星等勘測手段確定需搶修路段的總體情況,并根據損毀節點的情況及位置充分安排搶修資源,在整個路段上創建數個直升機機降點以直升機機降投送搶修資源,再以單個機降點為依托向前后兩個方向同時展開工作面。如遇短時間內無法修復的大型橋梁、隧道或損毀節點時果斷開辟轉運場,對于一些條件好、位置重要的機降點,在公路搶通后仍可保留,防范余震對已通車路段的破壞。

[1] 姬鴻麗.洛陽首次人工消云減雨效果的技術分析[C].第26屆中國氣象學會年會人工影響天氣與大氣物理學分會場論文集,2009.

[2] 劉敏鋒,楊建軍,張 超.人工消云消雨在人工影響天氣中的應用初探[C].陜西省氣象學會2005年學術交流會論文集,2005..

[3] 倪先平.直升機手冊[M].北京:航空工業出版社,2003.