破除“慣性依賴”

於常勇

經濟學家道格拉斯·諾思有一個著名的路徑依賴實驗:

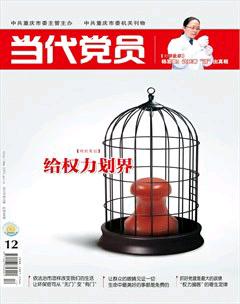

把五只猴子關進籠子,籠中掛一串香蕉。

實驗人員安了一個噴水裝置,只要猴子去拿香蕉,水就會噴向籠子。

一只猴子去拿香蕉,結果大家都被噴射了。其他四只猴子嘗試后,發現莫不如此。于是猴子們達成共識:別去動香蕉。

實驗人員把一只猴子釋放,換上新猴子A。A看到香蕉,馬上去拿,結果被其他猴子猛揍。A試了幾次,每次都被暴打。

實驗人員又釋放一只舊猴子,換上新猴子B。B看到香蕉,立馬去拿,結果也被圍攻,A打得特別用力。

后來,舊猴子都換成了新猴子,但誰也不敢去動香蕉,都不知道為什么,只知道動香蕉就會挨揍……

1993年,諾思憑借路徑依賴理論獲得諾貝爾經濟學獎。

諾思認為,路徑依賴類似于物理學中的慣性——事物一旦進入某一路徑,無論好壞,就會對這種路徑產生依賴。

其實,路徑依賴在我們生活中無處不在,比如潛規則。

孩子上學托關系、做個手術送紅包、承包工程給回扣……一遇到“要事”,很多人首先想到的,就是找靠山、托關系、走后門。

幾千年熟人社會形成的人情傳統,讓很多人對潛規則產生了慣性依賴。

《光明日報》做過一個調查:遇到麻煩事,你首選何種途徑解決?

結果,僅有兩成受訪者會首選法律——可見潛規則影響之深。

一個法治社會,法律理應是人的最高行為準則,而潛規則“慣性”遵循的是權力至上、金錢萬能和人情第一。

所以,有學者把潛規則喻為法治中國建設的“第一大敵”。

依法治國,大家充滿期待,但很多人并沒意識到,依法治國不僅僅是依法治別人,更包括“依法治自己”——只有每個人都把依法治國理解為“依法治自己”,拒絕潛規則“慣性”,法治中國才能建立,每個人才能真正享有“法治社會”這個最大紅利。

拒絕潛規則“慣性”,一時一事看似“吃虧”,但放遠看卻是“大贏”。

“在公眾給你的‘企業家‘登山家‘不行賄三個符號里,你最喜歡哪一個?”有人問萬科集團董事會主席王石。

“不行賄。”王石答。

“為什么?”

“通過賄賂官員獲得機會,雖能在短期內賺取大量財富。但問題是,一旦官員貪污被查,拔出蘿卜帶出泥,公司就會一蹶不振,甚至面臨牢獄之災……這種形勢逼迫我們只能認真鉆研市場,提供更好的產品,配套更好的服務。”王石說。

結果,萬科成為了行業引領者。

其實不僅是萬科,觀察我們身邊,你會發現一個有趣現象,就是“傻人有傻福”:凡是一本正經去做的事,幾乎都成了,成得自己都詫異;凡是耍小聰明去做的事,很多都砸了,砸得一敗涂地。

風物長宜放眼量,不能僅僅盯住眼下所失去的一棵樹,而錯過未來可以得到的整片森林。

回到那個實驗——實驗人員撤掉噴水裝置,換上新猴子F,F心理特別強大。

F看到香蕉,也立馬去拿,猴子們沖過來揍它。

但F不畏強暴,沖出重圍,拿到了香蕉,而噴水并沒發生——“誰去動香蕉就會挨揍”這個潛規則從此失效。

破除潛規則,需要這樣的“F”站出來。

1898年,戊戌變法失敗,有人勸譚嗣同快逃。

“今日中國,未聞有因變法而流血者,此國之所以不昌也。有之,請自嗣同始。”譚嗣同說。

破除“慣性依賴”,建設法治中國,我們要有堅定的血性和擔當。