利用測試資料評價杏二區功能型聚表劑驅現場試驗研究

耿旭 (中石油大慶油田有限責任公司測試技術服務分公司第四大隊,黑龍江 大慶163511)

為了研究杏北開發區三類油層三次采油的可行性,大慶油田第四采油廠試驗大隊于2007年對杏二西三類油層功能型聚表劑驅現場試驗項目進行立項,主要研究三類油層聚表劑驅動態特征及效果,評價聚表劑驅對三類油層的適應性,形成三類油層聚表劑驅的配套技術[1]。經過3年的室內評價研究,優選了適合三類油層的聚表劑驅油體系,考慮杏北開發區三類油層發育狀況以及聚表劑驅在油田公司三類油層尚屬首次應用,為了確保試驗順利開展并取得預期效果,2011年4月20日開展了試注工作。通過現場試注,掌握聚表劑注入體系性能變化,完善聚表劑質檢標準,同時對注采井進行同步監測,觀察注入初期注采井的動態變化,監測目的層動用狀況,結合數值模擬研究結果及監測資料結果,優化注入參數和注入方式。

在房屋建設過程,重視開展房建監理工作是必要的,對于此本文重點分析了房建監理開展前的預控工作要點,結合實踐總結,提出了相關研究策略,下面具體分析:

1 試驗區地質概況

試驗區位于杏樹崗背斜構造西翼的純油區內,試驗區面積0.324km2,32口新井,全部在2010年投產,采用12注20采五點法面積井網(中心采出井6口),注采井距100m。試驗目的層SⅡ11~16(SⅡ為薩爾圖油層Ⅱ油層組),油層平均砂巖厚度12.9m,平均有效厚度4.7m,平均滲透率0.144μm2,孔隙體積54.99×104m3,地質儲量23.91×104t;中心井區面積0.117km2,孔隙體積22.47×104m3,地質儲量9.77×104t。其孔隙以“粒間孔隙”為主,孔隙大,喉道粗,連通性好。

2 試驗方案設計

試驗目的層SⅡ11~16厚度小、滲透率低,以中、低水淹為主,有效厚度比例86.3% ,儲量主要分布在有效厚度小于1.0m油層和SⅡ112~14單元中。室內研究表明,BⅢ型聚表劑(1500mg/L×1PV)人造巖心可提高采收率20.6%,考慮三類油層發育狀況以及BⅢ型聚表劑在油田公司現場試驗首次應用,為了確保試驗取得預期效果,試驗區于2011年4月20日開展試注工作,采用籠統注入方式,配注濃度1500mg/L,注入速度0.30PV/a,分水驅空白階段和注入BⅢ型聚表劑階段。

由圖4可知,在不同成熟度檸檬果醋氣味的PCA圖中 ,第一主成分(PC1)的貢獻率為80.121%,第二主成分(PC2)的貢獻率為17.569%,兩者之和高達97.69%,表明PC1和PC2的總貢獻率幾乎包含了樣品的所有信息。DI值為94.3%,這表明不同成熟度的檸檬果醋可以用電子鼻區分,不同樣品間的差異明顯。檸檬原液落于第二象限,與不同時段檸檬果醋的中心相距較遠,表明檸檬果醋與原液的芳香性物質已經有了很大變化。釀造1個月的樣品位于第三象限,與釀造2個月、3個月的樣品相距較遠,能夠明顯區分開。釀造2個月與3個月的檸檬果醋都位于第四象限,且相距較近,說明它們的揮發性物質差距不大。

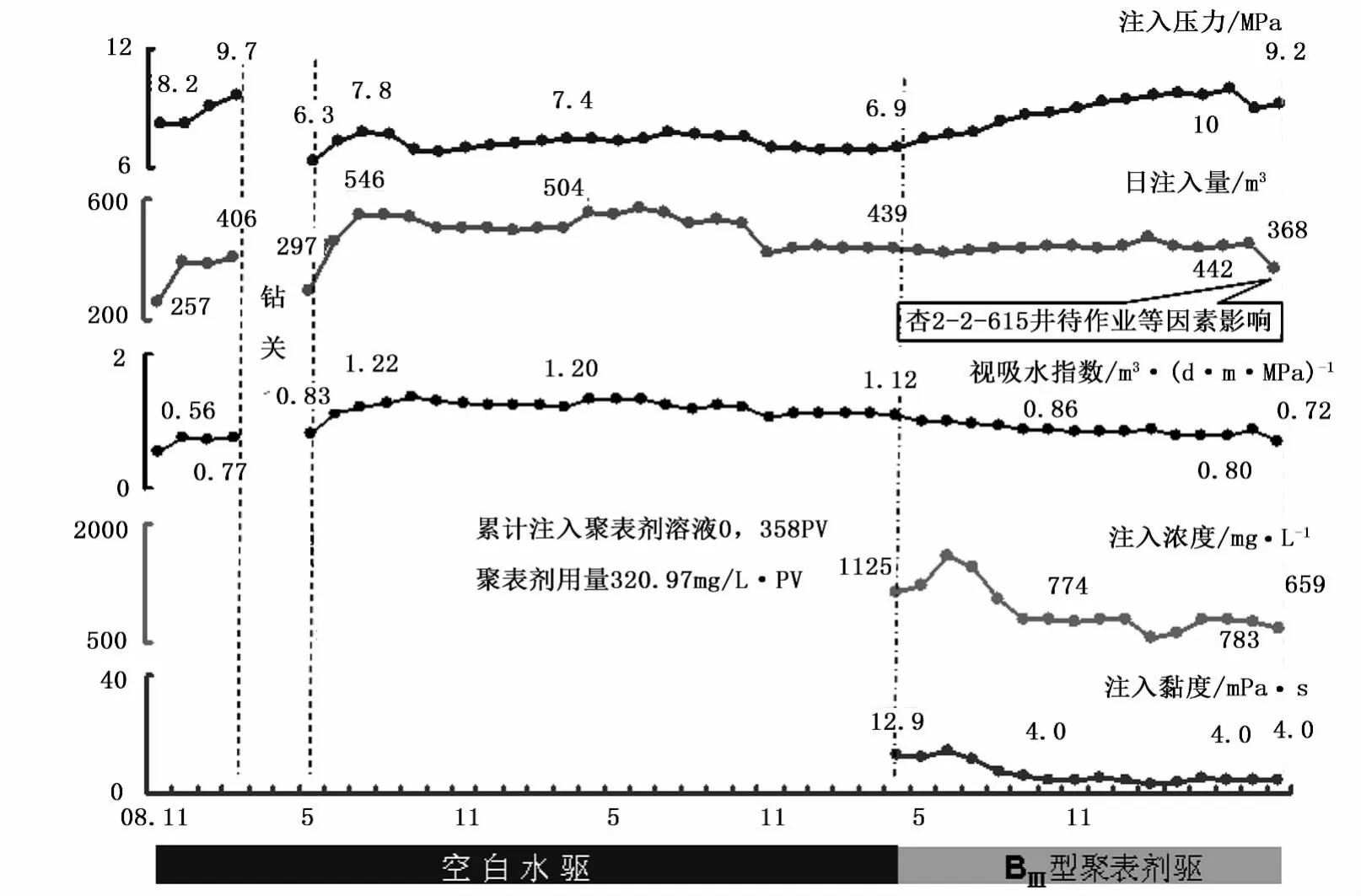

1)注入BⅢ型聚表劑后注入井注入壓力升高。試驗區12口注入井于2008年11月開始注水,2011年4月25至今注入BⅢ型聚表劑。如圖1可看出,2008年11月水驅空白階段初期地層平均壓力隨著日注量上升逐漸升高,由8.2MPa上升到9.7MPa,之后鉆關,2009年5月重新注入之后平均注入壓力比較穩定,在6.9~7.8MPa,2011年4月開始注入BⅢ型聚表劑,日注入量穩定,初期隨著注入聚表劑濃度的加大,地層流體黏度增強,流動性變差,地層流體流到井口阻力加大,致使注入壓力升高,2012年8月開始多次調整方案,調配注水量及調整,聚表劑濃度,壓力上升緩慢,到2012年6月,平均注水壓力由6.9MPa逐漸上升到10MPa。

3 注入井試驗效果評價

該區塊共有油井20口,水井12口,截止2013年9月利用測井技術監測20口,油井10口,水井10口;利用試井技術監測16口,油井偏心測壓8口,水井靜壓8口。

圖1 試驗區12口注入井變化

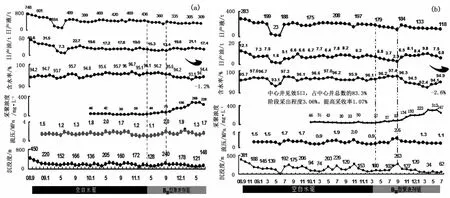

1)受益采油井原油產量上升,含水下降,產出剖面得到改善。到2013年9月該區塊20口采油井有18口井先后受效,受效比例為90%。從采油井受效初期的數據對比情況看,可以看出受效初期平均日產液上升4t,產油上升2.9t,含水下降6.9%。從采出曲線(圖2(a))可以看出水驅空白階段試驗驅日產液748t,綜合含水94.2%。并且從2008年9月到2011年3月日產液量逐年下降,綜合含水逐年提高,達到96%。2011年4月注入聚表劑后,2011年9月采油井開始見聚,受注水井配注量下調影響產液下降到360t,2012年5月綜合含水下降到94.4%,日產油量由13.4t上升到21.1t。

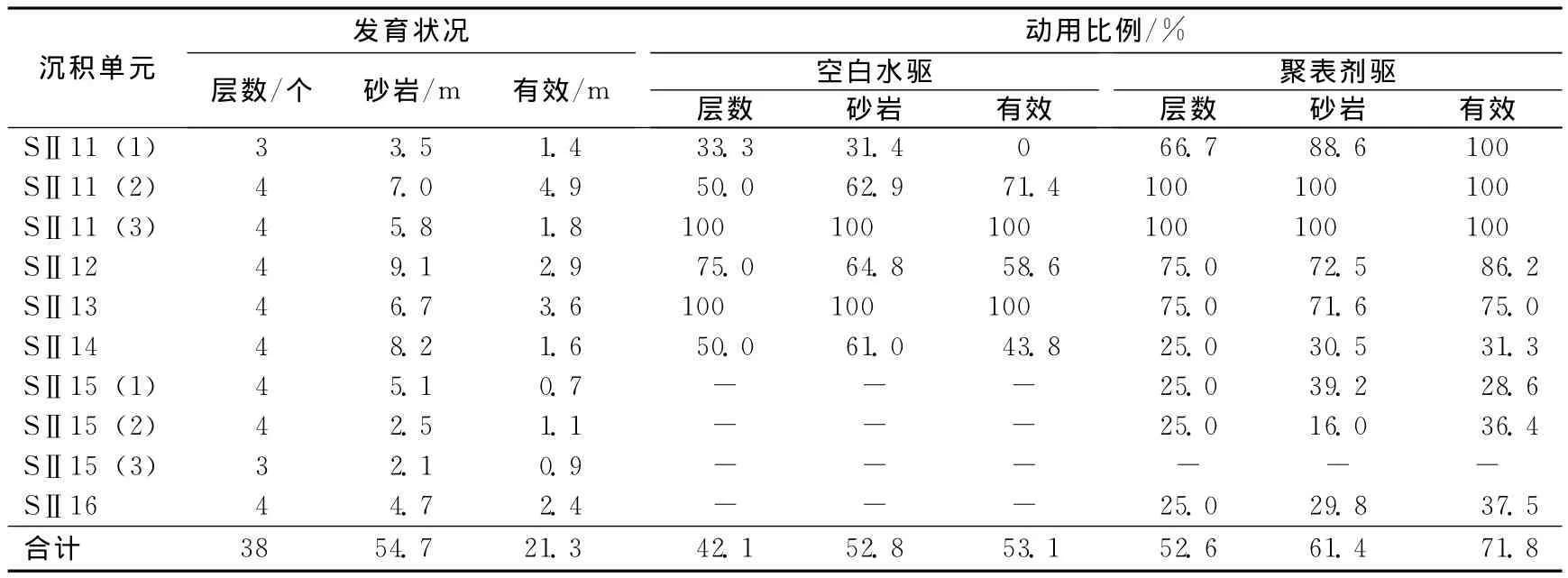

表1 注入井剖面動用狀況

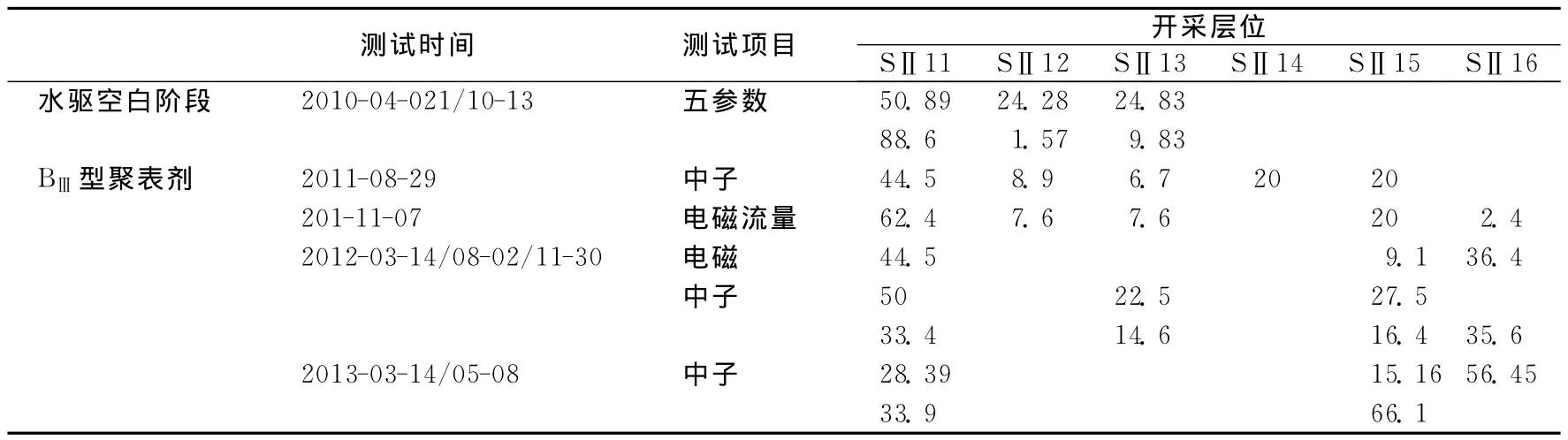

該井開采層及吸水剖面2010~2013年歷年測井結果統計數據見表2,油層中部深度為896.8m,砂巖射開厚度為12.8m,分3個配注層段SⅡ11、SⅡ12~15和SⅡ16。在水驅空白階段主要吸水層位SⅡ11~13,這3個吸水層位均為有效厚度較大,滲透性較好的的層位;2011年4月注入BⅢ型聚表劑后測試結果顯示主要吸水層位逐漸下移為SⅡ14~16,吸水小層增加,主要表現為SⅡ15~16有效厚度小,滲透性差的小層開始吸水。全井吸水有效厚度為6.3m,油層動用程度為0.49,吸水強度較水驅階段有所上升,試驗區剩余油主要分布在厚油層下部,該井吸水層位隨著試驗進行,吸水厚度和吸水小層不斷增加,且吸水層逐漸下移,說明該井吸水剖面效果改善效果較好。

以X2-2-ST33井為例,2010年1月注入壓力為6.3MPa,到2011年4月注入壓力上升到7.8MPa,注入BⅢ型聚表劑初期日注入量46m3,壓力7.5MPa,注入聚表劑濃度達到1700mg/L,注入干粉量80,注入強度大,2011年8月到2012年6月,逐步下調聚表劑濃度和注入量,到2013年3月升到10.7MPa,說明地層的流體性質隨著注入流體性質的改變而改變,注入聚表劑后,由于BⅢ型聚表劑分子量低、乳化能力較強,地層流體流動性較差,因此地層啟動壓力在上升,從而注入壓力上升,致使連通的采出井產液量上升,含水率下降。

“互聯網+教育”是隨著當今科學技術地不斷發展,互聯網科技與教育領域相結合的一種新的教育形式。隨著移動技術的發展和智能手機、平板電腦等的普及,信息化技術已經滲透到社會的各個方面。在教育領域中,在全國中高職院校中,教師的信息化教學能力已經成為衡量教師教學能力的重要指標。

表2 X2-2-ST33井注水剖面對比情況

4 采油井試驗效果評價

2)吸水剖面得到改善,油層動用程度提高。對比表1中的數據可以看出,隨著試驗的進行目的層注入剖面逐漸調整,有效厚度動用比例逐漸增加,主要表現為吸水層位增加,油層動用程度提高。注入BⅢ型聚表劑后有油層動用比例各項指標均有所提高,吸水剖面改善還表現為低滲區有效滲透率和原油滲流能力得到了改善,剖面動用整體變好,在水驅空白階段沒有得到動用的SⅡ15~SⅡ16油層也均得到改善。

所幸根據歷史記錄我們可知,當n較大時(n>3),在60s的時間窗內n個地震事件同時發生的概率極小。因此將這一信息納入到先驗分布中,可以顯著地減小狀態空間的大小。然而即便這樣,對于需要高效實時的計算而言,其狀態空間還是太大了。例如,假設地震事件可由5個參數組成的矢量θ來表述,即θ= [xyDMt0]T,其中, [xyD]T是指經度、緯度和深度,M是指地震的震級,t0是指地震的發震時刻。如果僅有3個地震事件同時發生,那么需要搜索的就會是5×3=15維的空間。

6口中心采出井全部受效,受效比例100%,階段采出程度3.06%,提高采收率1.07%。從圖2(b)可以看出中心井產液、產油、含水受周圍注水井的配注調整影響比較明顯,截止到2013年9月產油由2.9t開始逐漸上升到9.8t,含水由97.4%逐漸下降到92.4%。

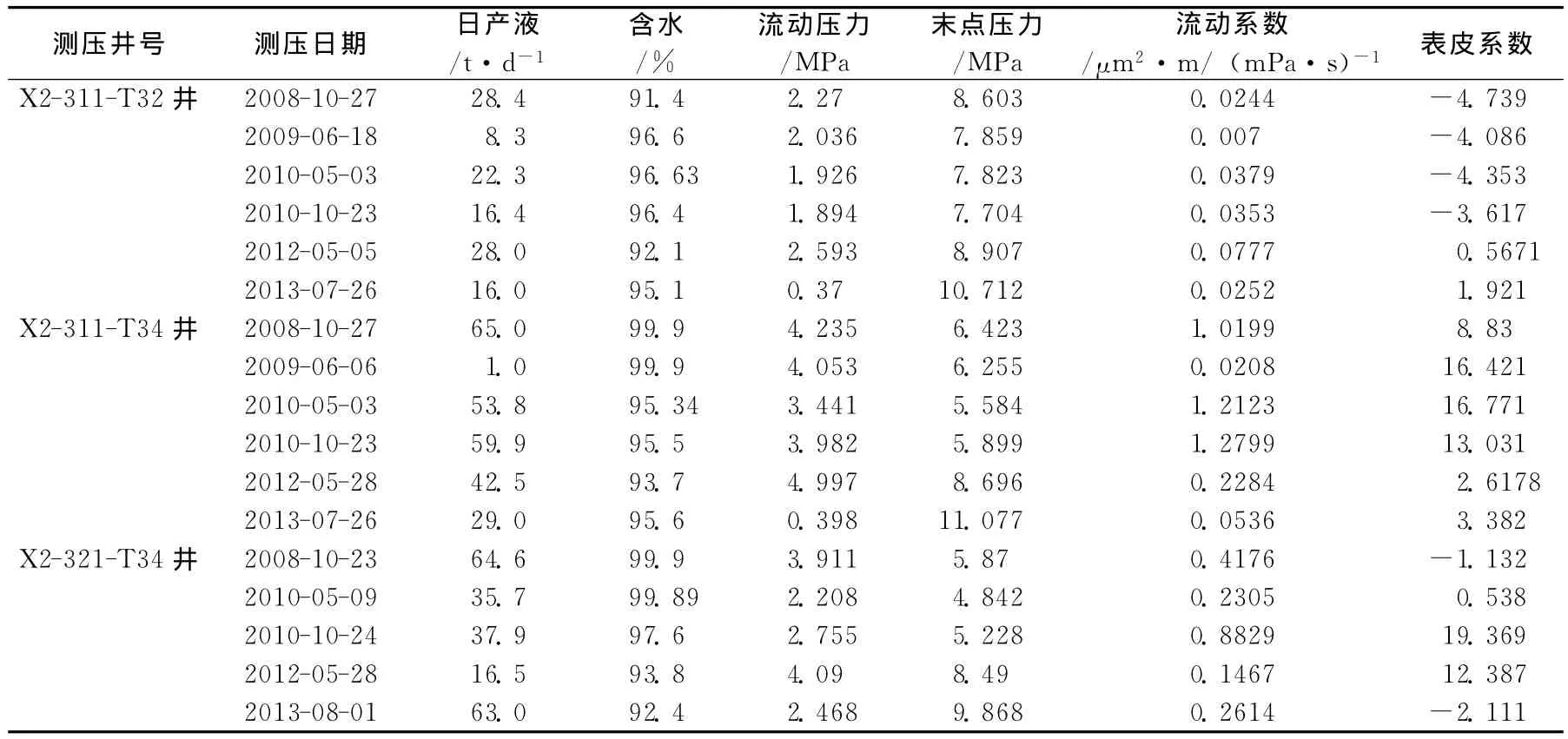

2)受效采油井地層壓力上升,生產壓差加大,流動系數變小,表皮系數變小。6口中心井中有3口受效采油井進行了壓力監測,結果如表3所示。水驅空白階段含水逐年上升,產液逐年下降,2011年注入聚表劑后從2012年的測試結果來看,3口井末點壓力上升3MPa以上,流動壓力上升1MPa,生產壓差加大,說明聚表劑與原油結合在乳化作用下,地層流體膨脹,在地層內推進過程中,由于流體黏度大,流體推進速度變緩慢[2],與2010年注聚表劑之前相比,流動系數逐漸下降,表皮系數逐漸變好。

X2-321-T34井為一口中心采油井,射開砂巖厚度11.7m,有效厚度為5.5m,油層中部深度為893.15m。水驅空白階段2010年10月24日產液量37.9t,日產油1.07t,含水97.6%,注入聚表劑后2012年1月7日含水開始下降。隨著注入聚表劑時間的增長,地層流動系數與滲透性都會變差,因此酸化壓裂措施是必要的增產手段。該井2013年4月11進行壓裂,壓裂前后進行過環空點測產出剖面測井測試,壓裂了3個層,根據環空測試結果來看,產液量由12.7m3/d上升到28.1m3/d,措施效果明顯。試井測試資料可見主產層SⅡ11~13壓裂后產液量由7m3/d上升到21.89m3/d,產油量1m3/d上升到2.31m3/d。查看該井壓裂前后一個月的綜合記錄,日產液量由7.91m3/d上升到45.47m3/d,日產油量由0.84m3/d上升到2.92m3/d,與測試結果基本相符。

圖2 采出曲線圖

表3 3口受效采油井壓力監測結果

5 結論與建議

1)地層內注入BⅢ型聚表劑后,注入井壓力大幅度升高;有效改善注水剖面,吸水層數增加,油層動用程度提高,采油井見到明顯降水增油效果。

2)利用各種測試資料可以有效評價試驗區的開發效果,建議繼續監測試井和測井資料,利用測試資料跟蹤試驗區動態變化,指導試驗區方案調整。

[1] 吳錫令 .生產測井原理 [M].北京:石油工業出版社,1997.

[2] 段艷麗,張軍,楊曉梅 .注入剖面同位素測井影響因素分析 [J].國外測井技術,2004,10(1):45-47