服務群眾要有一本明白賬

韋達韜

服務群眾要有一本明白賬

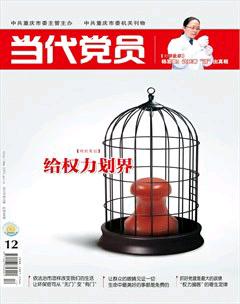

權力清單制定的四個探索

——黨的十八屆三中全會提出,推行地方各級政府及其工作部門權力清單制度,依法公開權力運行流程。重慶一些市級部門和區縣政府就此展開了權力清單制度的探索試點工作

“去找社區。”

“去找街道。”

“去找區政府。”

去年底,為辦一個證明,重慶市永川區大安街道靈英村村民方德超像“皮球”一樣被踢來踢去。

“樓上跑了跑樓下,找了這個找那個。”方德超腦殼都轉暈了。

花了近一個月時間,方德超還是沒能把手續辦下來。

“辦這個證明,到底該找誰啊?”方德超一肚子怒火。

不久后,一張權力清單將告訴他答案。

巧做“加法”

2014年2月17日,永川區黨的群眾路線教育實踐活動全面展開。

“群眾辦事,到底找哪個?”

在收集群眾意見過程中,此類意見屢見不鮮。

通過深入調研,問題根源被找到——一些基層部門權責不清,造成公共權力運行不暢。

一是“有責無權”。

“‘上面千條線,底下一根針——很多基層行政單位和自治組織承擔了大量工作責任,手中卻沒實際權力。”永川區委常委、組織部長陳智說。

二是“有權無責”。

“而另一些部門,手中雖有權力,但由于監督滯后,遇到群眾辦事經常推卸責任。”陳智說。

兩相交織,“權責不清”問題由此產生,造成群眾經常面臨被“踢皮球”的窘境。

“博弈之下,‘有責無權的一方更顯弱勢,因此‘皮球往往會被踢到他們那里。”陳智說。

如何破題?

今年春節一過,永川區委組織部工作人員的案頭多了幾本小冊子——《農村基層組織工作條例》《村(居)民委員會組織法》……

“這是我們厘清權責的‘顯微鏡。”陳智說。

放在“顯微鏡”下的,首先是“有責無權”的弱勢一方——村(社區)。

“我們動員村(社區)全面上報自己承擔的職責。”永川區委組織部副部長李兆龍說,“上報后,又按照相關法律法規,清理其中‘權責不清的職責。”

很快,《村(社區)協助辦理事項責任清單》出爐,原先的29個大項被細化為38個小項。

“工作職能細化,就可以避免個別職能部門通過大項套小項,把自己的工作責任推卸給基層。”陳智說。

做了“加法”清單,反而為基層減去不少負擔。

“同時,這也可以倒逼區級部門履行自己的職責。”李兆龍說。

倒逼“減法”

今年7月的一天,永川區朱沱鎮筍橋村便民服務中心。

筍橋村黨總支書記樊仕德和村委會主任樊洪等村干部,正在拆除掛在墻上的一塊塊標牌。

“牌子多的時候,有40多塊。”樊仕德說。

這些標牌,大多是上級部門要求掛的——包括“健康自測”“就業指導站”“殘疾人之家”等。

“很多情況下,村支‘兩委并不具備解決這些問題的權限,可又不得不掛。”樊仕德說。

當群眾尋“牌”而來找到村支“兩委”,問題卻得不到解決;再找到相關部門,往往又被告知“回村協調”。

群眾來回奔波,究竟為何?

“這是個別區級職能部門推卸責任,造成公共權力運行不暢。”陳智說。

這種情況在今年7月有了變化——永川區委組織部下文要求村(社區)全面清理上墻標牌。

“這個文件依據的就是‘加法清單——通過‘清牌進一步清理職能部門行政權限,讓責任歸位。”陳智說。

此時,基層的“加法”也開始倒逼區級職能部門做“減法”——

區商委原有的酒類流通備案登記和再生資源回收經營備案登記兩項行政審批權限被完整下放至鎮街。

區國土資源和房屋管理局決定,將全區農房辦證權限下放至各鎮街。

…………

通過對全區行政審批項目進行全面清理,永川區取消、合并、下放、調整審批項目181個。

“以權力清單為基礎,巧做‘加法,倒逼‘減法,清理了不合理的權責關系,使權力得到優化。”陳智說。

“一單一圖”

“上網能干啥?”

“一點用都沒得,就是讓小孩子上癮。”

放在以前,方德超肯定會這樣回答。

不過現在,方德超也愛上網了——上永川黨建信息網和永川紀檢監察網。

“通過網絡,我們把經過優化的權力清單‘曬給群眾。”陳智說。

在永川黨建信息網上,基層黨政職能部門負責人的職責和手機號碼一目了然。

“有些需要咨詢的事,直接打個電話就問清楚了。”方德超說。

在永川紀檢監察網上,“曬”出了各部門、各單位的職權,內容詳實、事無巨細。

“想要辦什么事,我到電腦上直接一查,就知道該找誰,不用跑冤枉路了。”方德超說。

“曬”出來的權力清單,讓方德超不再“頭暈”,也讓他“省”了心。

2014年9月29日,方德超來到村便民服務中心。

方德超不是來為自己辦證明的,他的手里有鄰居彭永祥老伴的死亡證明、還有一些村民委托的醫保、養老保險辦理事項……

一上午時間,方德超就把所有事辦完了。

“現在村級便民服務中心墻上,張貼出了詳細的辦事流程圖,我們一看就明白。”方德超說。

不僅僅是村和社區——各街道和區直職能部門,也必須按照規定程序繪制權力運行流程圖,并懸掛在醒目位置。

“有了‘一單一圖,什么事找什么部門,辦事的流程有哪些,多長時間內辦結……都一清二楚了。”方德超說。

監督“逗硬”

“我們這里化糞池嚴重積水。”

2014年8月30日,永川區南大街街道興南路社區,居委會主任何江接到居民蘇祖友的電話。

“我馬上打電話叫人處理。”何江把情況反映到街道環衛所。

幾分鐘之后,環衛所值班人員趕到現場。

不一會兒,問題便得到妥善處理。

“何主任,非常感謝。”事后,蘇祖友打電話感謝。

“我只是打了個電話而已。”何江笑道。

僅僅只是打了個電話嗎?

以前,遇到社區解決不了的事,何江也會打電話向上級部門求助。

“但那個時候,電話打出去之后,往往就沒有了下文。”何江說。

這中間發生了什么?

“為使權力清單很好地發揮作用,我們建立了三級監督機制。”陳智說。

一是不定期暗訪機制。

“派出四個暗訪組,不定期地深入基層了解真實情況,發現問題,及時反饋。”陳智說。

二是定期回訪機制。

“每半年到基層進行一次全面回訪,總結經驗,完善清單,堵住漏洞。”陳智說。

三是全媒體監督。

“通過運用電視、廣播、報刊等媒體平臺,讓權力清單運行情況接受群眾監督,曝光相關不作為、亂作為的現象。”陳智說。

有了“三級監督”,各部門服務群眾只能“逗硬”。

“服務群眾要有一本明白賬,同時敢于讓群眾查賬,假賬錯賬要接受應有懲罰。”陳智說。