大宗商品 熊途路

袁元

2014年,以往牛氣沖天的大宗商品價格如斗輸架的公雞一般低下了高昂的頭,是什么導致了大宗商品價格的跌跌不休,是美元貶值還是地緣沖突,是經濟增速放緩還是純粹技術性調整,這一個個問號讓這幾年習慣了做多思維的投資者不禁反思:大宗商品價格的漫漫熊途還要走多久?

在本文的開頭,讓我們先來引用外媒10月29日報道的一篇新聞:10月18日上午10點,在全球各大洋通往中國的航線上,有80艘超級油輪乘風破浪而來;而在此前一年,這些航線上每天開往中國的超級油輪為63艘。據此來看,中國正在借著全球油價下跌的大好時機,悄悄地增加自己的石油戰略儲備。

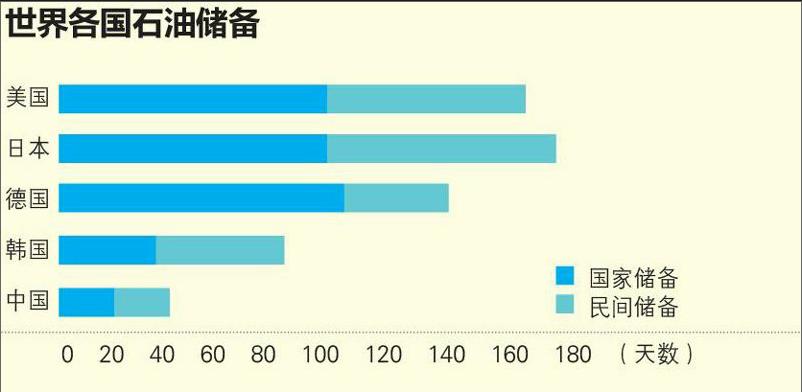

外媒的報導并不是空穴來風,伴隨著10月以來國際原油價格相繼跌破每桶90美元、80美元,達到了4年以來的新低,中國逐步加速了石油戰略儲備的步伐。按照此前中國石油公司高管人員的言論,中國石油的戰略儲備僅夠中國70天的消費量,遠未達到國際公認的90天的消費量的標準。因此,中國一方面加強了石油儲備設施的建設,在天津等地建設大型儲油設施,一方面耐心等待油價跌至一個相對較低的水平,而如今油價的大幅下跌無疑促使了石油儲備的加速。

油價大跌提速石油儲備速度

中國何以在國際石油市場油價大跌之際加速石油戰略儲備,是因為作為全球石油消費大國,此前中國由于石油戰略儲備不足,飽受高油價之苦。中國國家能源委員會專家咨詢委員會主任、能源局原局長張國寶在博鰲亞洲論壇2012年年會上曾經表示,2011年,盡管受到美債危機、歐債危機等影響,世界實體經濟發展并不好,石油市場需求沒有很大增長,但由于政治動亂和地緣沖突,促使一些投資基金瘋狂炒作油價,導致國際油價大漲,為此,僅中國方面就多付出了600億美元的代價。

數據顯示,2013年,俄羅斯石油和凝析氣開采量約為5.23億噸,石油出口量為2.35億噸;歐佩克12個成員國平均日產量減少2.5%至3160萬桶,但仍占全球原油供應的40%。與此同時,2013年,我國石油和原油表觀消費量分別達4.98億噸和4.87億噸,同比分別增長1.7%和2.8%;全年累計進口原油2.82億噸,同比增長4.03%。隨著我國經濟的快速發展,石油對外依存度增大,2013年已達到58.1%。廈門大學能源經濟與能源政策協同創新中心主任林伯強在接受媒體記者采訪時表示,油價暴跌對中國是利大于弊,中國在今年此輪油價下跌中約節省600億美元。

林伯強表示,如果按2013年中國原油進口量來計算,在此基礎上油價每下降1美元,將為我國石油進口節省21億美元。如果近期油價下跌能夠使2014年平均進口油價下跌10美元,將節約210億美元的原油進口成本。“這輪石油價格下降幅度特別大,粗略算一下,中國在油價下跌中大約省下600億美元,也就是大約3000多億元人民幣,美國的受益大概也是這個數,加起來就是6000多億元,等于啥事不干直接從俄羅斯和歐佩克口袋中掏來這些錢。”林伯強說。

國際原油價格的下跌對中國經濟和國人生活帶來的影響是顯而易見的。10月31日,國家發改委宣布,下調國內市場汽油、柴油價格,其中汽油價格每噸下調245元,柴油價格每噸下調235元,這是國內油價與國際油價聯動機制啟動以來,國內油價首次出現“七連跌”,國內油價也由此從原來最高時的“8時代”步入“6時代”,很多商家在商店門口打出了“價格回到10年前”的橫幅,而消費者不知道的是,以原油為代表的大宗商品價格的走低,令以這些大宗商品為產業鏈基礎端的價格大幅下跌,產品價格回到10年前也就成了順理成章的事。

大宗商品價格下跌事出多因

2014年,不光是石油價格下跌讓中國這個世界頭號石油進口大國受益不少,煤炭、鐵礦石、黃金價格的下跌也讓中國經濟從中受益非淺。畢竟來說,作為全球工業制造王國,中國制造對于大宗商品的需求絕對是杠杠的,這也使得中國元素逐漸接過了全球大宗商品的價格話語權。

在我們分析今年大宗商品價格為何紛紛下跌之前,我們先來看看今年大宗商品價格的跌幅。在2004年到2014年這10年之間,金價從2004年的每盎司350美元起步,2012年沖至最高點每盎司1895美元,如今最新的價格為每盎司1170美元;原油從2004年的每桶36美元逐步上漲,最高漲至2008年的每桶147美元,現在最新的油價為每桶77美元;發熱值為5500大卡的煤炭2004年為每噸420元,2009年最高時為每噸1000元,現在最新的價格為每噸450元;鐵礦石從2004年的每噸40美元,2013年最高時為每噸200美元,現在最新的價格為每噸75美元。作為全球大宗商品價格的風向標,彭博大宗商品價格指數已經創出了5年來新低。

大宗商品價格何以“無邊落木蕭蕭下”,其首要原因便是10月28日美聯儲宣布的退出已經實施了長達8年的量化寬松政策,也就是我們常說的QE。美聯儲推出的QE,不僅使得美元超發了3.5萬億元,也直接刺激了全球大宗商品價格的一路高歌。我們知道,大宗商品價格的話語權由美元掌控,美元印多了,美元貶值,大宗商品的價格自然就上漲。如今,隨著QE的退出,加上美國經濟的全面復蘇,美元指數飆漲,大宗商品價格自然而然就下來了。

除此之外,中國實體經濟增速的放緩,使得大宗商品的需求明顯減緩。2004年到2013年,隨著中國房地產步入黃金十年,房地產產業對煤炭、鐵礦石等大宗商品的旺盛需求使得中國成為大宗商品的第一進口國和消費國,國際金融資本借機炒高大宗商品價格,大有“要打此路過,留下買路錢”之勢。不過,隨著今年以來國內實體經濟增速的放緩,9月份70個大中城市的房價無一上漲,三季度國內GDP增速降為7.3%,讓中國消費大宗商品的能力大幅削弱,國內很多港口上,鐵礦石和煤炭堆積如山,庫存量屢創新高,直接打壓了大宗商品的價格。

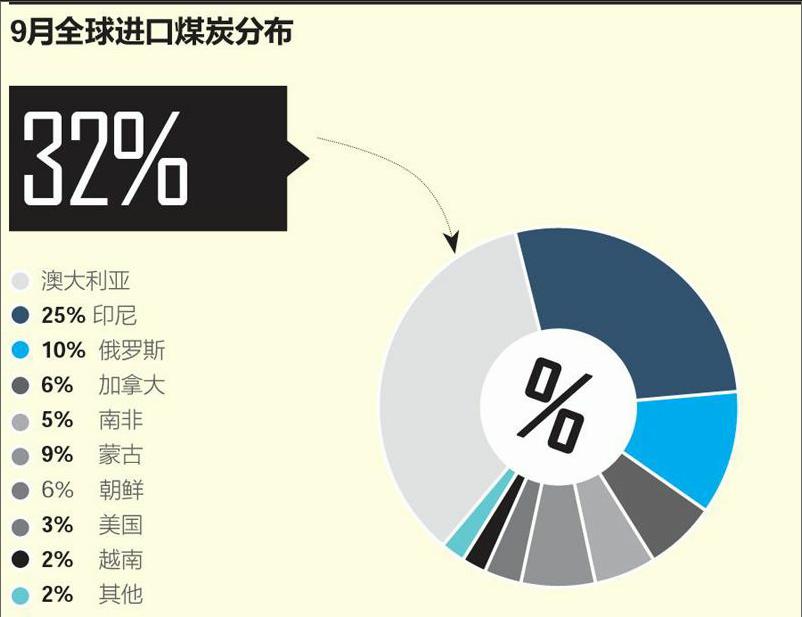

如果說油價、金價的下跌與美元貶值有關,鐵礦石價格下跌與房地產有關,那么煤炭價格的下跌除了與需求有關外,還與進出口政策有關。前幾年,煤價的大幅上漲,讓山西“煤老板”賺得盆滿缽滿之余,也讓國內各大火力發電廠叫苦不迭,由于煤電聯動調價機制不順,各大火力發電廠虧損嚴重,全軍覆沒。在此背景下,價格相對較低的進口煤炭逐漸成了南方缺電、缺煤地區的供煤主力,國家對煤炭進口實施了零關稅,使得煤炭進口量大增。數據統計顯示,2013年,國內凈進口煤炭4000萬噸,同比大增38%。煤炭進口量的暴增,緩和了南方地區煤電緊張局面,也讓國內煤價步入了下跌通道。今年以來,為了扶持國內煤炭企業走出低谷,國家對煤炭進口加收關稅,低價進口煤炭對國內煤價的負面沖擊大為減弱,國際市場上已經開采出來的大批煤炭找不到銷路,價格下跌也在情理之中。endprint

資本因素導致了油價和金價的下跌,房地產因素導致了鐵礦石價格的下跌,進出口政策因素導致了煤炭價格的下跌,這些不同因素的合縱連橫,繪就出現今全球大宗商品價格下跌的奏鳴曲。

大宗商品價格下跌的路還有多長

梳理了大宗商品價格下跌的原因所在,讀者或許會問:大宗商品在走過2014年的漫漫熊途后,在2015年是否還會延續這種跌勢,大宗商品價格跌到哪里才會有抄底的機會?

先來看看油價,在油價跌破每桶80美元后,以普京為首的俄羅斯直言不諱這是美國和沙特聯手操縱的陰謀,認為油價跌破每桶80美元是不可想象和不可接受的。這也難怪,俄羅斯的經濟發展嚴重依賴石油和天然氣出口,油價下跌會嚴重拖累俄羅斯經濟發展步伐。而受到頁巖油氣技術發展的推動,業內人士預測,2015年美國將會取代沙特成為全球第一石油生產大戶,油價下跌雖對美國以頁巖油氣取代石油的革命有所影響,但是出于遏制俄羅斯的需要,2015年油價會在每桶60美元到80美元之間波動。當然了,中國頁巖油氣的技術和設備已經實現了國產化,如果2015年油價跌破每桶60美元的話,那肯定是中國頁巖油氣惹的禍。

再來說說金價,按照高盛此前的預測,2014年金價將會跌至每盎司1100美元附近。10月31日,國際金價為每盎司1170美元,距離預測值僅有一步之遙。考慮到如今黃金的開采生產成本約為每盎司1000美元,2015年金價大幅下跌的空間有限,估計金價會圍繞每盎司1100美元波動,而且不排除在地緣危機刺激下金價反彈的可能性。

全球鐵礦石的頭號買家就是中國,預計2015年國內房地產價格仍會維持穩中有降局面,受此影響,鐵礦石價格的起伏幅度減緩,會繼續保持現在這樣死水微瀾的局面。

煤炭價格經過2014年大跌后,已經跌至煤炭成本線,加上進口煤炭對國內煤價的沖擊作用減弱,估計2015年煤炭價格總體穩定,但是如果油價繼續下跌的話,會拖累煤價下跌。

2014年,對于全球大宗商品的生產國來說,絕對是一個整日哭天抹眼淚的年頭,素有大宗商品“四大金剛”之稱的原油、煤炭、鐵礦石和黃金價格恰如“無邊落木蕭蕭下”一般跌跌不休,讓大宗商品的生產國與參與大宗商品的投資者面面相覷,發出“還能不能好好地在一起玩耍了”的哀鳴。某種程度上來說,今年全球大宗商品價格的漫漫熊途,也與前些年大宗商品價格的超常規上漲有著極為密切的關系。換而言之,前幾年大宗商品價格的瘋狂上漲,已經透支了大宗商品的未來走勢,如今大宗商品價格的下跌,也同炒股一樣,只是一次正常的技術性調整,而且這次技術性調整目前來看遠未見底。當然了,全球大宗商品價格的下跌,也為中國資本帶來了新商機,那就是走出去并購海外大宗商品的資源生產商,為中國經濟下一個黃金十年打好資源基礎。endprint