三種不同磁共振頸動脈成像技術的臨床應用

嚴 兵

三維增強磁共振血管成像(CE-MRA)是目前主要的磁共振血管成像方法之一[1]。CE-MRA具有高圖像信噪比(SNR)、低血流依賴性、采集時間短、能多時相成像等優(yōu)點;能夠獲得高質(zhì)量的血管圖像,已經(jīng)被廣泛地應用于臨床[2]。隨著磁共振技術的迅速發(fā)展,出現(xiàn)了很多 CE-MRA的成像技術[3],本研究就目前常用的幾種成像技術進行比較,通過圖像對比探討不同技術的特點。

1 資料與方法

1.1 資料收集 我院2014年1-4月進行頸動脈成像者90例,隨機分成A、B、C三組,每組30例,各組年齡及病情等一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。其中A組使用透視觸發(fā)磁共振血管成像(FT ce-MRA)、B組使用智能觸發(fā)血管成像(Smart-Tracker ce-MRA)、C組使用峰值測試血管成像(Test-Bolus ce-MRA)做頸動脈磁共振成像。

1.2 方法 使用GE公司MR-750 PLUS超導磁共振儀。A組患者采用FT ce-MRA技術,掃描使用冠狀位二維時間飛越法磁共振血管成像(2D-TOF)序列做定位像,定好位置以后激活透視,以右側肘靜脈團注造影劑15 mL,流速3.0 mL/s,觀察造影劑流入情況,當主動脈弓完全亮時,觸發(fā)掃描。B組患者利用Smart-Tracker ce-MRA,同樣以2D-TOF掃描圖像為定位像,定好位置,將智能觸發(fā)點(Tracker)放置在主動脈弓處,觸發(fā)掃描,按照機器提示時間以右側肘靜脈團注造影劑15 mL,流速3.0 mL/s,觸發(fā)掃描。C組患者首先將Test-Bolus ce-MRA技術掃描層面置于主動脈弓,以2 mL/s的流速注射造影劑,隨后以相同速率注射15 mL生理鹽水;然后以右側肘靜脈團注造影劑15 mL,流速3.0 mL/s(前期用了2 mL造影劑所以此方法總量為17 mL),注射造影劑的同時啟動TEST-bolus序列,觀察血管從不亮到亮再到不亮的過程,記錄整個過程的圖像,用系統(tǒng)自帶Funktool軟件后處理所得圖像,得到峰值時間,再將峰值時間用于隨后進行的3D-CE-MRA序列的延遲時間。

1.3 掃描的范圍及參數(shù) 前界包括頸總動脈、后界包括椎動脈、下界包括主動脈弓、上界包括Willis環(huán);基本參數(shù):FOV 200 mm×300 mm,矩陣 320×192,層厚 0.9 mm。

1.4 質(zhì)量評比 將三組患者所得圖像由2位有經(jīng)驗的影像科醫(yī)生按照張照喜等[4]的質(zhì)量指標為標準,共同評估圖像質(zhì)量。5分為造影劑分布均勻,頸動脈分叉處顯示清晰,無靜脈污染;4分為造影劑分布均勻,分叉部清晰,少量小靜脈污染;3分為造影劑分布輕度不均勻,頸動脈分叉部顯示欠清;2分為造影劑分布不均,頸動脈分叉顯示不清,有明顯的靜脈污染,無法滿足診斷要求;1分及以下為造影劑分布極為不均,頸動脈分叉部顯示不清,和(或)嚴重靜脈污染,無法滿足診斷要求。失敗率為1分者例數(shù)/總例數(shù)×100%。

1.5 統(tǒng)計學處理 采用SPSS 13.0軟件進行統(tǒng)計學處理,計量數(shù)據(jù)以均數(shù)±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數(shù)資料以百分率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗;P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

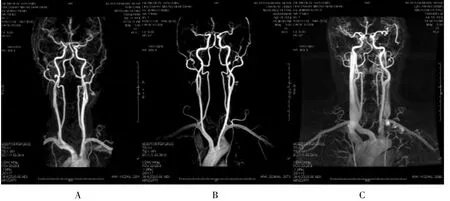

A組患者所得圖像滿分5分者21例、3分者5例、1分者4例,失敗率為13.3%;B組患者所得圖像滿分者27例、1分者3例,失敗率為10.0%;C組患者所得圖像滿分者28例、1分者2例,失敗率為6.7%。三組間失敗率的比較差異具統(tǒng)計學意義(P<0.05)。依據(jù)成像質(zhì)量不同劃分的頸動脈成像圖見圖1,分析失敗的頸動脈磁共振成像的可能原因:①采集時間延遲;②頸靜脈回流;③在進行肘靜脈注射時選擇的是左手注射,當頸動脈出口有狹窄時造成靜脈顯影。采用Test-Bolus ce-MRA技術其靜脈干擾也較其余2種技術要低(P<0.05,表1)。

表1 三種頸動脈成像方法所得分數(shù)比較(分,±s)

表1 三種頸動脈成像方法所得分數(shù)比較(分,±s)

注:與其余兩組比較,▲P <0.05

指標 A組(n=30)B組(n=30)C組(n=30)造影劑分布 4.90 ±0.25 4.65 ±0.49 4.07 ±3.09▲動脈分支顯示 3.48 ±0.80 3.48 ±0.50 2.84 ±0.65▲靜脈干擾 4.75 ±0.45 4.87 ±0.31 4.25 ±0.51▲

3 討論

CE-MRA已經(jīng)是廣泛應用于臨床的磁共振血管成像方法[5]。所有的對比劑增強血管成像最重要的影響因素就是時間,即如何抓住團注造影劑到達靶血管的時間。掃描時間提前,會造成靶動脈血管無法顯影,造影劑分布不均勻,遠端血管及動脈分支無法顯示或顯示不清;掃描時間延后,會造成遠端血管顯示造影劑濃度偏大,動脈主干造影劑濃度偏少,圖像質(zhì)量下降,同時伴有靜脈污染使進一步降低圖像質(zhì)量。所以,抓住靶血管造影劑到達時間是得到高質(zhì)量動脈成像的關鍵[6-7]。對于頸部CE-MRA成功的關鍵就是如何抓住團注造影劑后到達頸動脈的時間。

FT ce-MRA技術主要是在透視方法下確定掃描時間,在發(fā)現(xiàn)主動脈弓的造影劑流入最大值時觸發(fā)掃描,認為此時掃描可抓住造影劑剛剛流入頸動脈時的時相。此法主觀性很強,不同的操作者觀察造影劑流入最大時間不同,所以對于啟動掃描的時間點也不一樣,這也是用同一種技術但是造成圖像質(zhì)量不一樣的主要原因[8]。

圖1 不同成像質(zhì)量的頸動脈成像圖

Smart-Tracker ce-MRA技術主要依賴于智能觸發(fā)點(Tracker)對閾值的探測來啟動掃描,閾值的設定是機器本身根據(jù)操作者輸入的團注造影劑的量來自動給定的[9-10]。通過Tracker可了解造影劑在什么時候流入主動脈弓,但同樣也需主觀經(jīng)驗,由于每個人的血流循環(huán)時間不同,年輕人和老年人的循環(huán)時間可以相差很大,但機器給予的設定卻是一個統(tǒng)一標準,所以此法不能精確掌握造影劑從閾值到峰值濃度的時間,也是造成此法在實際工作中可能出現(xiàn)失敗病例的原因之一。此外,智能檢測法對于Tracker的放置位置和患者配合度的要求都很高。Tracker放置位置的準確性亦直接影響檢查成功與否,放置好Tracker后患者的移動造成Tracker的移位也是成像失敗的主要原因之一。在智能檢測法中,還有一個重要的參數(shù)就是最大監(jiān)測時間的確定,通常以造影劑達到血管的常規(guī)時間再加20%,以此定為最大檢測時間,也即為當機器沒有檢測到血藥濃度達到峰值時的最晚啟動掃描的時間。在實際工作中在最大監(jiān)測時觸發(fā)掃描的病例通常圖像質(zhì)量都不高[11-13]。

Test-Bolus ce-MRA成像技術是在3D CE-MRA序列前用Test-Bolus序列小劑量造影劑測試達峰時間,作為開始采集數(shù)據(jù)的依據(jù)[14]。所以此方法最具個性化,設置也最具客觀依據(jù),解決了前面透視觸發(fā)和智能觸發(fā)的主觀因素的影響,這也是本研究中C組出現(xiàn)失敗者較少的原因。這里要著重提出的一個問題是前兩種血管成像方法采用的是K空間橢圓填充或者是中心填充方式,而Test-Bolus ce-MRA既可以選擇中心填充方式也可以選擇順序填充方式[15]。但采用中心填充和順序填充方式時數(shù)據(jù)采集時間的設定是不一樣的,K空間的中心填充方式時,達峰時間即是采集時間,而順序填充方式時,則需要利用經(jīng)典公式計算出采集時間。通常我們認為K空間的順序填充所得出的圖像觀察血管壁情況更具優(yōu)勢。

綜上所述,三種方法中團注測試法對得到高質(zhì)量的圖像更有保證,但是操作相對復雜,同時所用造影劑要多于透視觸發(fā)和智能檢測法,而前兩種方法對于操作者的經(jīng)驗等主觀因素依賴較大,但是操作簡單,所用造影劑較少。具體的選擇主要有以下幾個基本原則:①對于沒有腎臟基礎疾病的患者一般建議Test-Bolus ce-MRA技術,成功率最高;②對于臨床高度懷疑有頸血管疾病的患者且腎臟有基礎疾病的建議用Smart-Fracker ce-MRA技術,既可以盡可能的少用造影劑以減少對腎臟的影響,又可以提高頸動脈成像的成功率;③對于一般要求體檢的患者建議用FT ce-MRA技術,簡便易行。在實際工作中根據(jù)具體情況選擇相應的成像序列可獲得較高的圖像質(zhì)量。

[1] Saam T,Yuan C,Chu B,et al.Predictors of carotid atherosclerotic plaque progression as measured by noninvasive magnetic resonance imaging[J].Atherosclerosis,2007,194(2):34-42

[2] 楊正漢,馮 逢,王霄英.磁共振成像技術指南[M].北京人民軍醫(yī)出版社,2010:243-250.

[3] 劉 崎,陸建平,王 飛,等.三維增強MR血管造影在主動脈夾層診斷中的價值[J].中華放射學雜志,2005,39(12):1260.

[4] 徐 賢,安寧豫,李 雪,等.老年患者非對比劑增強腎動脈磁共振血管造影的參數(shù)優(yōu)化探討[J].中國臨床保健雜志,2013,16(3):240-242.

[5] 馮 克,高 玲,陳祥明,等.實時透視觸發(fā)三維增強磁共振頸部血管造影技術關鍵因素分析[J].中國 CT和 MRI雜志,2012,10(6)35-37.

[6] 高 紅,吳建偉,陳小軍,等.LAVA增強血管成像探查肝移植后血管并發(fā)癥的價值[J].東南國防醫(yī)藥,2013,15(6):569-571.

[7] 蔡勁松,孫建忠,蔣 飚.頸部動脈增強磁共振血管成像51例分析[J].中國介入影像與治療學,2011,8(3):220-223

[8] 朱華勇,王冬女,朱衛(wèi)萍.透視觸發(fā)技術在椎動脈三維增強磁共振血管成像的應用分析[J].醫(yī)學影像學雜志,2012,22(2):292-293.

[9] Sadat U,Weerakkody RA,Bowden DJ,et al.Utility of high resolution MRI imaging to assess carotid plaque morphology:a comparison of acute symptomatic recently symptomatic and a symptomatic patients with carotid artery disease[J].Atherosclerosis,2009,207(2):434-439.

[10]徐 亮,馮德朝,鄭金勇,等.超高場強磁共振血管成像對頸部動脈病變的診斷價值[J].山東大學學報:醫(yī)學版,2007,45(1):101-105.

[11]宋桂芹,王擁軍.頸動脈粥樣硬化斑塊的高分辨磁共振研究[J].中華老年心腦血管病雜志,2008,1(1):72-73.

[12]宋國亮,賴黨強,陳奕鵬.頸動脈粥樣硬化斑塊的影像學診斷價值[J].當代醫(yī)學,2010,16(7):87.

[13]潘碧濤,羅小梅,何潔珺.Carebolus與testbolus兩種測試方法在磁共振CE-MRA中的應用比較[J].影像診斷與介入放射學,2007,16(3):106-108.

[14] 田 俊,楊亞芳,葉 祥,等.SMART-PREP法與 BOLUS-TEST法在頸動脈CE-MRA中的應用價值[J].實用放射學雜志,2008,24(9):1266-1267.

[15]區(qū)杰浩,鄭君惠,譚紹恒,等.頸動脈三維對比增強磁共振血管成像技術規(guī)范化探討[J].實用臨床醫(yī)藥雜志,2012,16(23):54-57.