單純皮膚受累的成人朗格漢斯細胞組織細胞增生癥一例

顧安康 陳丹 肖尹 紀華安

單純皮膚受累的成人朗格漢斯細胞組織細胞增生癥一例

顧安康 陳丹 肖尹 紀華安

患者男,60歲,軀干泛發褐色大斑片3年,斑片上及其周邊出現結節半年合并潰瘍2個月。患者3年前腹部皮膚出現紅褐色斑片約1.0 cm×2.0 cm,無明顯自覺癥狀。當時未予任何處理,期間皮疹面積逐漸增大,并泛發到背部、臀部、側腰部及腹股溝上方,顏色逐漸變深呈褐色,予口服及外用藥治療(具體不詳),皮損未見好轉。半年前背部斑塊上成簇出現粉紅色黃豆大小結節,結節逐漸增大并變硬,數量增多,并很快發展到其他斑塊及周圍皮膚上,期間伴隨著新結節的出現及老結節的消退。2個月前背部大斑塊右下方出現直徑1.0 cm左右潰瘍,直徑逐漸增大,經久不愈,自述輕度疼痛,因治療效果不明顯,遂來我院就診。患者既往體健,個人史及家族史均無特殊。

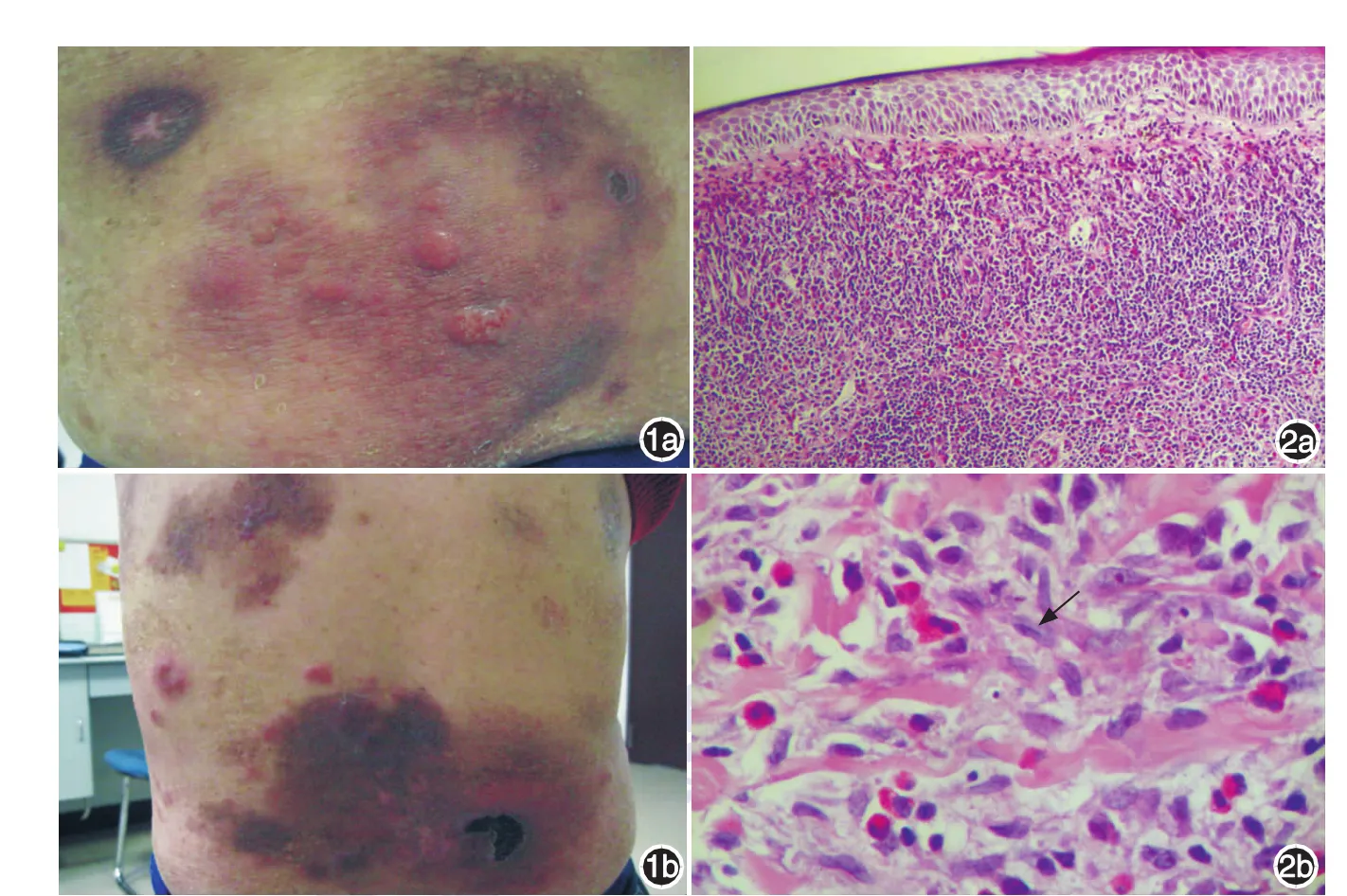

體檢:一般情況好,全身淺表淋巴結未觸及腫大,各系統檢查無異常。皮膚科檢查:軀干可見6個2.0 cm×3.0 cm~10.0 cm×12.0 cm褐色斑塊,邊界不清,形狀不規則,顏色分布不均勻;于斑塊上及其周圍均可見直徑0.5~2.0 cm淡紅色小結節(圖1a),數量多達30余個,質硬,固定無壓痛,散在分布,少數有融合傾向,少數結節表面光亮;背部大斑塊右下方可見一面積約5.0 cm×2.5 cm的潰瘍,邊緣不整齊,形狀不規則似月牙,表面有黑褐色結痂(圖1b)。實驗室及輔助檢查:血尿糞常規、肝腎功能及血糖血脂均正常,心電圖、心臟彩超、腹部B超、胸部X線、頭顱及頸部CT檢查未見明顯異常。取背部結節組織病理學檢查:表皮棘層輕度增厚,真皮全層可見彌漫分布混合性細胞浸潤(圖2a),未見明顯親表皮現象,浸潤細胞深達皮下脂肪層,并見于膠原及脂肪間;浸潤的細胞中有一類較大、胞質豐富淡染,內含有淡染的圓形、橢圓形或腎形細胞核,部分細胞可見核溝(圖2b),核仁不明顯,核分裂象易見。另外可見大量的嗜酸性粒細胞、較多的淋巴細胞和漿細胞混雜浸潤,局部可見膠原灶性壞死。免疫表型檢測:腫瘤細胞表達 CD1a、S-100、CD68,Ki-67 增殖指數為 20%,小淋巴細胞部分表達CD20和CD79a,部分表達CD45RO和CD8,未見T、B細胞的優勢增生。病理診斷:朗格漢斯細胞組織細胞增生癥(LCH),細胞生長活躍。

圖1 朗格漢斯細胞組織細胞增生癥患者臨床表現 1a:腹部紅褐色斑塊及周圍可見直徑0.5~2.0 cm淡紅色小結節;1b:背部斑塊右下方可見一面積約5.0 cm×2.5 cm的潰瘍,邊緣不整齊形狀似月牙,表面有黑褐色結痂 圖2 朗格漢斯細胞組織細胞增生癥組織病理象2a:真皮全層彌漫分布單一核細胞浸潤(HE×100);2b:浸潤細胞較大,胞質豐富淡染,內含有淡染的、不規則或腎形細胞核,部分細胞可見核溝(箭頭,HE×400)

治療:給予患者雷公藤60 mg/d、潑尼松30 mg/d口服,早期治療效果明顯,皮損部分消退,潰瘍愈合,糖皮質激素逐漸減量,在減量的過程中,皮損復發,潰瘍再度出現。加用環磷酰胺100 mg/d,治療2周后效果不明顯,患者皮損依然反復,在隨訪中。

討論本例以朗格漢斯細胞增生為主,而淋巴細胞部分表達 CD20、CD79a,部分表達 CD45RO 和 CD8,未見 T、B 細胞優勢增生。本病需與皮膚肉芽腫性病變,皮膚Rosai-Dorfman病及播散性黃瘤等鑒別。

文獻報道皮膚LCH的治療方案有多種,如局部或系統應用糖皮質激素、補骨脂素長波紫外線、口服沙利度胺[1]等均有一定的治療效果。LCH單器官受累預后較好,5年生存率接近100%[2]。但皮膚LCH的預后具有爭議:雖然為良性病程,但對各種治療的反應很差,容易復發。本例早期治療效果明顯,但糖皮質激素減量過程中,皮損復發,加用環磷酰胺治療效果不明顯,整個病程表現為一種有效與復發交替的過程,所以應對患者密切觀察,長期隨訪。

[1]符美華,顧黎雄,陳偉,等.老年慢性多灶性朗格漢斯細胞增生癥一例[J].中華皮膚科雜志,2007,40(10):601-603.

[2]王湍,張江安,于建斌,等.表現為結節性損害的老年皮膚朗格漢斯細胞組織細胞增生癥1例[J].中國皮膚性病學雜志,2012,26(12):1122-1123.

2013-09-16)

(本文編輯:尚淑賢)

10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2014.09.028

300120天津市中醫藥研究院附屬醫院病理科(顧安康、肖尹、紀華安),皮膚2科(陳丹)

顧安康,Email:guankang163.com@163.com