張志軍訪臺的歷史機遇

摘編自6月25日 臺灣《美麗島電子報》 編輯丨安東 郵箱丨E-mail:Anthon83122@gmail.com

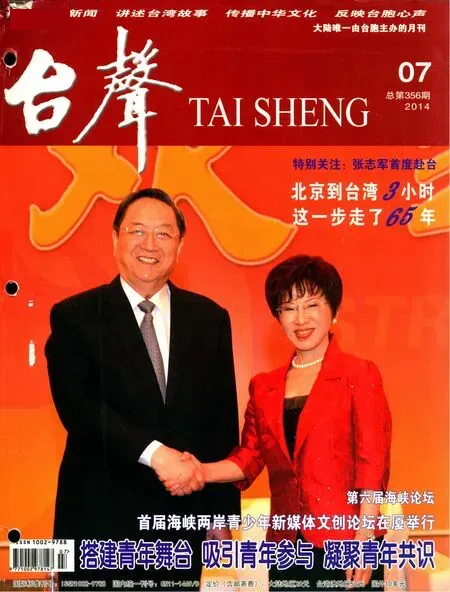

6月25日至28日,國臺辦主任張志軍赴臺訪問,成為自1949以來大陸對臺事務主管部門負責人首度踏上寶島的土地,此行可謂意義重大。盡管目前看來兩岸事務主管機構常態化溝通機制尚無法代替兩岸兩會協商機制,但顯然未來兩岸關系發展已從量變轉化為質變。

有別于以往大陸涉臺部門多次來臺訪問的“國共交流模式”,此次張志軍主任的訪臺更能體現“兩岸一家親”的民本精神,不僅與民進黨籍高雄市長陳菊會面溝通,還積極與島內基層民眾展開交流,傾聽臺灣社會多元聲音,顯然令島內社會各界對于大陸昔日刻板印象有所改變。“太陽花學運”后,兩岸各界對兩岸關系發展堪憂,臺灣方面也擔心大陸方面對此一勢態的誤讀。但張志軍的訪臺之行,顯然印證了大陸方面對“兩岸一家親”理念的堅定,對臺灣同胞在“特殊歷史背景下形成的復雜心態”的充分理解與尊重。誠如張志軍主任所言,“兩岸關系保持大局穩定,取得新的進展,雖出現一些新情況,但兩岸關系和平發展的方向未變,各領域交流合作的步伐未停,支持兩岸關系和平發展仍是兩岸的主流民意”。

當前兩岸關系發展中有一句很流行的話:“兩岸一家親。”它的真諦就在于兩岸雙方相互充分理解,如此才能解開彼此心結。此次張志軍主任訪臺之行,傾聽島內社會多元聲音,對于大陸涉臺政策同樣也將是一次很好的經驗。如張志軍抵達時表示,他知道臺灣是個多元社會,在很多問題上有不同的聲音,在媒體報道的熱鬧喧囂的顯性社會之下,臺灣還有一個日常的、真實的、具體的隱性社會,所以希望能多與臺灣各界尤其是基層的民眾接觸,去了解他們的生活、所思所看和對發展兩岸關系的想法和建議,以便了解一個真實的臺灣。此言正切中兩岸交流的本質。兩岸交流歸根到底是人與人之間的交流,兩岸民眾之間形成的共識越多,就越能夠為破解兩岸關系面臨的各種難題創造有利條件。作為大陸方面處理兩岸事務部門的負責人,深入島內基層,掌握第一手資料,有助于制訂貼近臺灣民意的政策和措施,更有助于進一步拉近兩岸民眾的心理距離。

相信張志軍主任此次臺灣之行的收獲會是滿滿的,不僅增進對島內社會的了解,也更貼近臺灣基層民意的多元心聲,拉近兩岸同胞的心理距離與認同。

作為兩岸關系發展中漸進融合的新契機,或許這也是此次張志軍主任訪臺的政治價值。跨越“黑水溝”的一小步,就是兩岸關系發展中歷史性的一大步,也令人更加期待,這是突破兩岸政治對話僵局的重要開端。