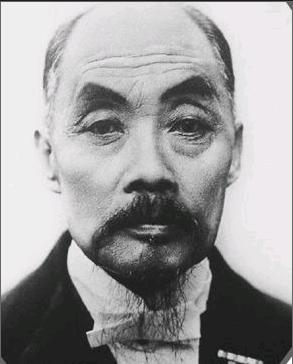

高中狀元與告別仕途:甲午年張謇的人生火花

莊安正

人生幾十年中,總有某些對于他一生具有特殊意義的年份。英雄一生,自不必說;一介草民,也會有一段閃光的歲月(哪怕微光閃爍)。著名狀元實業家張謇41歲時,恰逢1894年,即農歷甲午年。按照60年輪回的干支年份排序,張謇73歲壽終前,只遇過一次甲午年,60年前沒有張謇,60年后張謇又歸塵土。但事實上60個干支年份中的大部分,張謇一生都僅遇過一回,故甲午年之于張謇,或張謇之于甲午年,并沒有什么特殊關聯。但張謇與甲午年,確實碰出了火花。張謇一生很多年份也許都有火花,甲午年的火花卻特別燦爛。時屆2014年,又逢農歷甲午,距1894年過去了兩個輪回,于是就有了下面的隨想。

(一)

1894農歷甲午年,大清國與張謇個人都發生了一些機緣巧合的事情。這一年,原本不是禮部會試“本命年”,可恰逢慈禧太后60壽辰,老佛爺允準禮部破例增加一次考試,以示澤惠士林,普天同慶,甲午年隨后變成了包括張謇在內天下士人的“應試年”。這一年,張謇年過40,此前已經四次會試失敗,實在不想再去蒙受第五次羞辱。但老父重病在床,極想在撒手人寰前看到張謇金榜題名,堅持要他再去努力一把,于是,張謇只得強打精神,再赴京城。“眾里尋他千百度”,偏偏在只為敷衍老父的第五次應試中,張謇高中狀元!毫無疑問,張謇最終蟾宮折桂主要憑的是功力。但比較張謇第五次與前四次應試時文,感覺每次場作均為佳篇,似乎沒有高下優劣之別。既如此,張謇為何又遭遇前抑后揚的結局?思來想去,只能慨嘆功力以外,考場運氣在改變張謇命運中發揮的作用了。張謇雖歷經科場坎坷,屢試屢敗,畢竟還是科舉制度下的幸運兒,多少有張謇才學、少張謇運氣的士人窮其一生,潦倒一生!以上僅就應試時文評判標準而言,已見大清國部分考官缺乏敬業精神,掌握尺度太過隨意。如果將此現象與應試時文有關內容、格式上陳腐或死板的規定三者結合分析,則大清國在會試人才選拔上的弊端更顯嚴重。會試此種弊端,在生員試與鄉試等層面亦普遍存在,又經年復一年累計疊加,可以想象對大清國整個人才選拔產生多么嚴重的負面影響!人才歷來是立國之根基,由此觀之,甲午前大清國的立國根基已經動搖,其政局不出現危象才令人意外呢!

(二)

慈禧太后的壽慶還在繼續,金榜題名的喜悅尚未散盡,甲午戰爭這一驚天變故使已呈危象的大清國更加內外交困。張謇身在京城,初居廟堂,比絕大多數國人更加真切感受到劫難的降臨:淮軍海陸皆敗,日軍席卷朝鮮,又犯旅順,敗報頻傳,遼東危急!張謇恰從溫湯跌入冰水,霎時繃緊了全身神經,目不轉睛注視著戰局的變化。期間,既與翁同龢等主戰派官員密集議戰,又單獨上奏怒斥李鴻章誤國賣國,七、八兩個月內還寫《治兵私議》三篇,上書翁同龢20次,闡釋進攻與防守、陸戰與海戰、前線與后方、湘淮與民團、自力與借力等取勝方略,內容涉及統兵將領須關注的方方面面,可謂書生點兵,舌燦蓮花。必須指出,書生點兵并不等同于紙上談兵,張謇在慶軍兵營耳濡目染,歷練多年,對軍事早已嫻熟,尤其在助吳長慶平定朝鮮“壬午兵變”一役中,赴機敏決,顯現出不凡的軍事才能。張謇在甲午年具有議戰資本,并非空談。回顧中國歷史,書生成為優秀將領多了去,張謇上述表現,即是對歷史上這一美談的延續!至于時下有學者謂,按甲午戰前中日兩國國情,這場戰爭未曾開打,大清國失敗已成定局。本人也認為,張謇自不能憑一己才能,挽大清國狂瀾于既倒。但假設(假設而已)戰前能授予張謇指揮權力,并按張謇思路籌劃戰爭,雖受種種牽制,中方局部取勝仍有很大可能,最終敗局亦不會如此窩囊!縱觀張謇一生與軍事發生的關聯,前有壬午年(1882年)入朝之役以及《朝鮮善后六策》、《乘時規復流虬策》等良策,后有甲午年主戰議戰以及《治兵私議》與一系列上書,直至民國前后還有許多有關江蘇全省兵力布防的卓越見解,可謂一以貫之。甲午年是張謇入仕的起步,擔當兼濟天下責任的起步卻與籌劃抵御外侮的軍事謀略同行,或許出人意料。張謇與甲午年碰撞,又一次折射出張謇人物形象的豐富多彩,真是悲情甲午戰爭,傳奇張謇人生!

(三)

張謇考中狀元后,即被授予翰林院修撰。修撰一職,清代屬從六品,約略相當于現在市廳副職。級別不高,俸祿不豐,但尊榮無比,仕途無量。當事人由狀元與修撰入仕,意味著腳下已鋪就一條日后入閣拜相的捷徑。翁同龢官至刑部、工部、戶部尚書和軍機大臣兼總理衙門大臣,又兼兩朝帝師,即與早年的狀元與修撰出身具有莫大關系。翁同龢千方百計提掖張謇,也是推己及人,想將張謇復制成他本人。立于張謇自身,從15歲考到41歲,花費26年光陰,經歷無數挫折,不就含有追求正途入仕,仕途順達的用意嘛?但歷史的詭異處在于,翁同龢有心繼續栽柳,張謇卻陡生變故,無意成蔭。雖說正式通報張之洞愿意總理通海商務已在甲午后第二年,但張謇決心告別仕途卻始于甲午考中狀元四個多月后的返通之行。張謇此次南行初看系為老父守喪,但細觀張謇抵通后除注重訓練團練外,開始專注于籌辦紗廠與培養新式人才,并一發不可收拾,發現此行絕非僅為循例守制。甲午年赫然成為張謇人生的分水嶺,頭上剛戴新科狀元桂冠,又當上千載狀元經商第一人。張謇以甲午年這兩個含義完全不同的狀元,在中國近代歷史上留下了鮮明的個人印記,也引起國人百余年間持續的疑問:“早知今日,何必當初?”這個問題饒有趣味又似乎難以回答,答案實際上很簡單,就在甲午戰爭的隆隆炮聲中!張謇科場拼搏,為求個人仕途順達不假,內懷“治國平天下”的愛國志向更是屬實。甲午炮聲揭開了大清國天下升平的假象,也打亂了張謇按部就班輔助朝政的計劃。張謇認為,國難當頭,亟待救國!神州陸沉,求官何用?大清國為何敗給日本?與西方國家的最大差距何在?絕不在于缺乏官員人等,而在缺乏近代工業與教育!救國重在行動,行動應辨方向,狀元當為天下士人先。這便是張謇甲午年人生軌跡轉變的心路歷程。

(四)

張謇自甲午年舍棄仕途投身“實業救國”、“教育救國”,大清國少了一位日后極有希望問鼎的賢臣良相,但因此成就了一個著名的實業家與教育家。較長時間內,輿論界對近代主張革命者一直不吝溢美之詞,對重視建設者卻頗有微詞。實際上,革命與建設,無所謂重輕,也不存在先后的因果關系。何況,正如郭世佑先生所言:“近百年來,善于革命者不少,善于建設者卻不多。環視萬里神州,能以‘實業為母、以‘教育為父,旨在為地方自治奠基,造福鄉梓者,季直走后,能有幾何?”可見張謇甲午戰后改弦更張,不僅改變了他后半生的人生軌跡,鑄造了狀元以實業、教育救國的新輝煌,而且開創了近代中國救國的新途徑,這對張謇個人,對中華民族復興無疑都是大好事,唯一對固守封建樊籬的大清國算不上福音!章開沅先生亦說過,甲午以后,“中國有三個人各自做出自己一生最重要的選擇:康有為選擇了變法,孫中山選擇了革命,張謇選擇了實業,而其終極目標都是救國,可以稱之為殊途同歸”。張謇的終極目標是“建設一個獨立、富強、幸福的中國”。由此觀來,對張謇與甲午年的關聯,確實具有了進一步研究與評價的需要。

(作者系南通大學文學院教授、碩士研究生導師)

責任編輯:彭安玉endprint