湖州治水記

2014-12-17 17:22:55黃柯杰

瞭望東方周刊

2014年47期

關鍵詞:礦山

黃柯杰

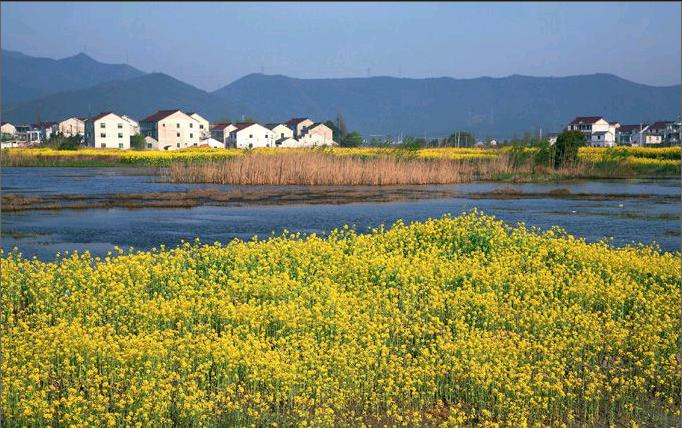

初冬暖陽,陣風吹過,太湖波浪翻滾。一堤之隔,大堤掩護下的小沉瀆村寧謐安詳,水鴨在清澈的環村小河內嬉戲游弋,整潔的村落看不到生活垃圾。

湖州,作為浙江省太湖流域水環境綜合治理的前沿陣地,把水治好對整個太湖流域都有極其重要的意義。

“表象在水里,根子在岸上,截至2014年10月,湖州市政府為五水共治一共排定34類重點項目,總投資89億元左右,這些重點工程項目建設進展順利。”湖州市五水共治辦公室專職副主任婁顯杰熟練地報出一串數字。

各家各戶都有自己的護水范圍

太湖治水,小沉瀆村可謂先行一步。

小沉瀆村位于太湖邊的長興縣,人口1800多人,分成12個小的自然村。歷史上,該村北臨太湖,村口就是明朝的太湖古堤遺址,大條石砌的河沿和一座古樸的石橋彰顯村莊悠久的歷史。

“做夢都未曾想到,青山綠水還能回到小沉瀆村。”小沉瀆村黨支部書記陸勤方帶著本刊記者走了一圈后,感慨道。

陸勤芳介紹,以前因河水發臭,夏天蚊蠅成群,城里小孩都不愿意到小沉瀆村的爺爺奶奶家來過暑假,因地勢低洼,缺少排水管,一場雨后,小沉瀆村道路泥濘,雨鞋要穿一個星期,如今夏天的晚上,能看到很多老人帶著城里的孫輩在村口散步嬉戲。

機遇在2012年到來。小沉瀆村被納入到“太湖風情”實驗示范區的整治活動中,通過撥款和自籌,全村為環境綜合整治項目陸續投入資金1200多萬元,對河道、生活垃圾處理和生活污水處理都作一個完整的建設。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

資源節約與環保(2022年8期)2022-09-20 02:24:38

現代礦業(2021年12期)2022-01-17 07:30:32

河北地質(2021年2期)2021-08-21 02:43:50

神劍(2021年3期)2021-08-14 02:30:08

昆鋼科技(2021年2期)2021-07-22 07:47:06

石材(2020年11期)2021-01-08 09:21:48

礦產勘查(2020年7期)2020-12-25 02:43:42

陽光(2020年6期)2020-06-01 07:48:36

當代工人·精品C(2020年1期)2020-05-20 07:54:37

建材發展導向(2019年11期)2019-08-24 06:35:46