扯“蛋”的概念炒作 有機雞蛋正反說

都市人越來越重視自己餐桌上的安全,擔心各種化學添加劑,于是,“無公害”、“有機”等帶有自然鄉土氣息的食物備受青睞,比如“有機雞蛋”就走了鴻運——五谷蛋、特質營養蛋、生態蛋、笨雞蛋、初孵蛋等等,被人們打出十多個名號,可謂花樣最多的產品之一,不少超市還為“有機雞蛋”開設銷售專區。普通蛋和有機“概念蛋”價格差別不小。那么,“有機雞蛋”對得起消費者多掏的銀子嗎?且聽科學家對此的爭論。

不管是有機養殖、散養還是籠養,只要雞的“伙食”均衡、身體健康、周邊環境不受污染,雞蛋的營養就相差無幾。

給普通雞蛋戴高帽

商場里琳瑯滿目的雞蛋品種讓消費者眼花繚亂。一些雞蛋包裝上還標注了“低膽固醇”、“無激素”、“無人工色素”、“高品質天然綠色食品”等說法,更是讓消費者困惑,不知選哪種好。與此同時,它們的價格比普通雞蛋高不少。人們會想“一分錢一分貨”,價格高的自然就好。

我國的食品認證,只有“無公害食品”、“綠色食品”和“有機食品”3個頭銜,認證門檻依次升高。上述各種打著營養旗號、名目繁多的雞蛋,相應的命名規范尚屬空白,往往是賣家給普通雞蛋戴高帽,愛怎么叫就怎么叫。其實,只要沒有經過上述三大認證,這些稱呼就純屬概念炒作。

無論這些概念新潮的“貴族蛋”怎么命名,它們總是圍繞著三大概念——有機雞蛋、散養雞蛋(也稱“土雞蛋”或“柴雞蛋”)、籠養雞蛋(即普通雞蛋)。它們的差異主要是蛋雞的養殖方式,包括蛋雞的飲食、活動空間、抗生素的使用、換羽和剪喙等。對此,歐盟、美國農業部等國際權威機構給出的定義基本一致。

有機養殖 雞享“人權”

有機雞蛋的標準很嚴,要求蛋雞必須使用有機飼料喂養(不含動物副產品,如家禽、家畜的骨骼、內臟等經過干燥和粉碎后添加在寵物飼料中),不允許人工強制換羽(通過人工干預家禽換羽周期,來加快產蛋,提高產蛋量,節約成本),并具有足夠的戶外活動空間,這些是最起碼的指標。另外,抗生素的使用受嚴格限制,只有在雞群染病這種緊要關頭才能用于治療。

為了留出足夠的健康保障,蛋雞依然有權注射疫苗,農場主還可以根據自己的需要給蛋雞剪喙,以防它們啄傷同伴而增加感染致病菌的風險。同時,養殖的全過程都要符合國際動物福利標準,涉及營養充足、安全舒適、能自由表達天性、免受痛苦和恐懼等等。

散養雞蛋 良莠不齊

相比之下,散養產生的雞蛋要求相對寬松一些:抗生素的使用沒有限制,允許人工強制換羽,也不必須用有機飼料喂養。散養最大的要求就是活動空間。歐盟規定,散養雞大規模飼養的推薦平均密度為1500只/公頃,每只蛋雞的“雞均”活動面積不能低于4平方米,而且24小時不受拘束。

規定還指出,這種開闊的養殖場地可以讓母雞們自由奔放地游蕩,帶給它們愉快的心情和充足的運動量。不過,除了歐盟,其他國家和地區的散養雞管理,整體上都很不規范。澳大利亞大型連鎖超市科爾斯超市擁有自己的散養雞養殖基地,但其規定的養殖密度高達10000只/公頃,是歐盟規定的6倍還多。該國并沒有對每只雞的必需活動空間做出要求。

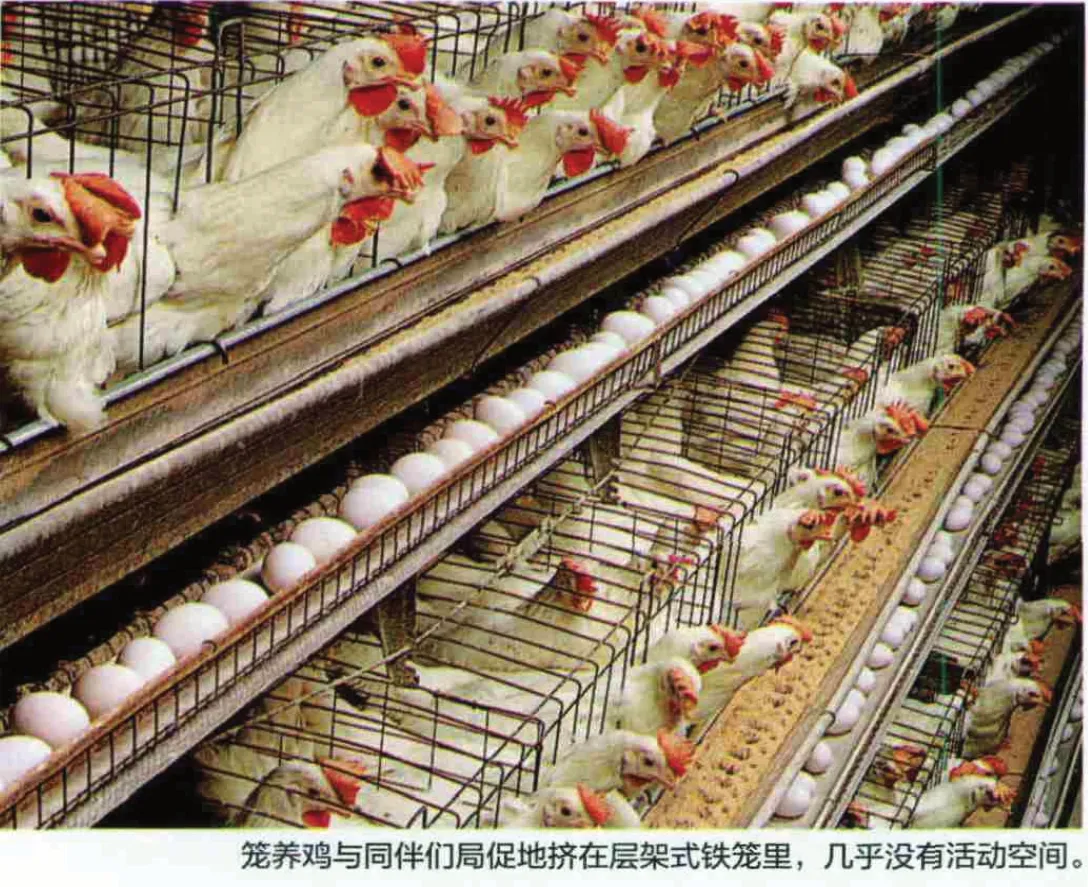

籠養:犧牲自由保障衛生

盡管身價平平,但籠養雞蛋的覆蓋面最廣、產量最大,能充分滿足絕大多數消費者的需求。籠養雞的窩是層架式籠子中的一個個窄小的隔間,它們一生都待在室內,以標準商業飼料作為主食。它們不僅不能出籠,甚至連原地走走、扇扇翅膀的空間都沒有。為了防止光照較強引起它們的躁動,養殖戶會刻意調暗室內光線,并在一開始就給所有雞剪喙,防止啄傷。

整個雞舍相對封閉,一切都按流程進行集約規范化管理。籠養雞不會接觸到自己的糞便,同時衛生、溫度、濕度、風速、粉塵等一系列影響產蛋質量的環境因素,都能得到有效控制。這種養殖方式的好處在于產蛋周期短、雞蛋品質穩定、蛋雞防疫措施靠譜,當然,這是犧牲了雞的自由、運動量和良好的心情換來的。

有機雞蛋并非營養高?

從蛋雞的養殖難度上看,有機雞蛋的生產算得上是行業內的最高標準。飼料開銷大、產蛋量少、認證嚴格,這些都大幅提高了養殖成本。而且,一旦因為染病而用了抗生素,在停藥期結束之前不能進行有機認證,風險很大。這么看來,有機雞蛋的高售價并不是有意要坑“人傻錢多”的消費者。那么,如此苛刻的養殖條件,給有機雞蛋帶來了什么優越性嗎?

美國內科醫生約瑟夫·梅克拉在自己創辦的網站上撰文稱,雞蛋憑借高含量的蛋白質和脂肪,成為人體獲取能量的理想食物。而吃有機飼料的蛋雞產下的有機雞蛋,營養含量更是優于工業化養殖生產的雞蛋。他援引美國環境類雙月刊《大地之母新聞》2007年刊登的一份雞蛋檢測數據,并與美國農業部公布的普通雞蛋營養數據對比發現,有機雞蛋的膽固醇含量比普通雞蛋低了1/3,飽和脂肪低了1/4,而維生素A、維生素E和β-胡蘿卜素含量則分別是普通雞蛋的1.67倍、3倍和7倍。也就是說,有機雞蛋在這場營養素“PK”戰中完勝普通雞蛋。

這樣看來,不靠走捷徑生產出來的有機雞蛋,比較符合它的“天然”身份和消費者的期望,這種觀點也因此收獲了很高的支持率。然而,認為“有機與否和雞蛋的營養成分沒有必然聯系”的聲音同樣很高。

美國報紙《飼料》在其創辦的“Feedstuffs Foodlink”網站上列出了一份研究,對比了有機雞蛋和普通籠養雞蛋在蛋白質、脂肪、膽固醇方面的含量差異。數據顯示,籠養雞蛋的蛋黃中,蛋白質、脂肪和膽固醇的比重分別是16.7%、31%和1.21%,有機雞蛋則分別是17.1%、31%和1.26%。有機雞蛋的膽固醇反而更高。文章指出,根據統計學原理,兩組數據的差異過于微小,不能確定這種差異是有機與非有機帶來的。因此,有機雞蛋與普通雞蛋的營養并沒什么大的差異。

這份研究的數據和結論同梅克拉醫生引用的資料差不多,都屬于個別研究,內容和規模也稱不上詳盡和龐大。但“有機養殖無助雞蛋營養提升”的觀點,卻在學術界內獲得了更多的認同。

有機養殖飼料開銷大、產蛋量少、認證嚴格,使成本大幅提高,難怪價格也高。

中國農業大學食物學院營養與食物安全系副教授范志紅指出,雞蛋的營養價值高低,主要看雞的“伙食”是否均衡,身體是否健康,周邊環境是否有污染等具體生活質量問題,而非宏觀養殖方式上是否“有機”。

2010年,美國《時代》周刊刊載該國農業部的一份研究稱:“雞蛋品質高低難以分辨。”這項研究由美國食品專家蒂娜·瓊斯主持,研究本意并非探究哪種養殖條件對母雞本身更有利——答案顯而易見,毋庸置疑。瓊斯和她的同事們希望搞清楚,是否一只幸福的母雞確實能產出更好的產品。

他們依靠一臺高度專業化的蛋品分析儀——食品技師雷蒙德·哈夫1937年發明的哈氏分析儀對雞蛋進行測定。蛋白部分是雞蛋中蛋白質的主體;包括稀蛋白——敲開雞蛋放進冷煎鍋時蛋黃周圍迅速流動的液體部分;以及濃蛋白——更粘稠、更靠近中間圍繞蛋黃的部分。濃蛋白的數量越多,雞蛋的質量越好。

“哈氏單位由雞蛋重量和蛋清中央厚度兩個因素決定,”瓊斯說。她在研究中發現,這個指標絲毫不受母雞飼養方式的影響。“我們從多個商店進行雞蛋采樣,反復得出完全相同的結論。如果非要說有區別,那就是籠養雞蛋更安全。”

放養更易染病菌

說到安全,人們總是先考慮“吃不出毛病”,然后才是“吃得好”。雞蛋的安全取決于周圍環境是否污染。在這方面,籠養雞蛋更有優勢。美國和歐洲的研究都顯示,因為散養雞和有機雞經常外出,到處啄食,體內含有更高的環境污染物多氯聯苯(PCBs,易干擾內分泌系統)。加利福尼亞州一項研究發現,一個散養和有機飼養的農場,因為毗鄰木材加工廠,雞體內的PCBs含量比籠養雞高出近百倍。另外,散養雞或有機雞近距離接觸雞的糞便,容易使雞蛋染上大腸桿菌。

20世紀80年代研究確認,沙門氏菌能通過蛋雞卵巢污染雞蛋。佐治亞大學家禽學部主任邁克爾·萊西表示,目前沒有科學證據顯示散養雞蛋或有機雞蛋更不容易感染沙門氏菌。

美國普渡大學食品工程博士云無心在自己撰寫的《土雞蛋真的更好嗎?》一文中,引用了一份研究報告:2006年,荷蘭學者總結發現,荷蘭以及其他歐盟國家有機雞蛋中的二惡英含量,明顯高于“籠養雞蛋”,其中有相當大的一部分甚至高于歐盟所允許的安全標準。要知道,歐盟“有機產品”的管理體系相當完善和嚴格,這樣的有機農場產出的雞蛋比籠養雞蛋中的二惡英含量還高,讓人匪夷所思。根據學者們手頭現有的證據,有機雞在野外活動中所吃的蟲子、蚯蚓之類的食物,很可能是一個重要因素,但要得出確切結論還不夠有力。

就目前的研究資料來看,科學界的主流看法是,雞蛋本身就是一種營養豐富的食物,有機雞蛋、散養雞蛋與籠養雞蛋在營養方面沒有必然差距,而在衛生安全方面,3種養殖方法都取決于具體管理操作是否科學合理。由于放養的養殖方式,有機雞蛋污染風險的不確定性較高。

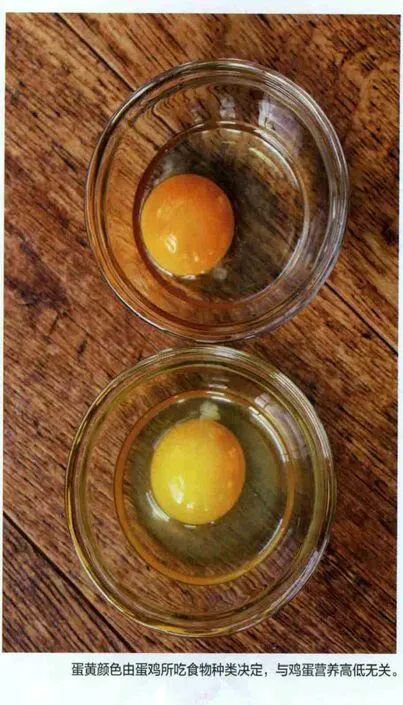

顏色無關好壞

此外,還有一個誤區是,很多人從蛋黃顏色來判定雞蛋好壞。其實,蛋黃顏色由蛋雞所吃食物種類決定。一只以小麥類食物為主要攝入來源的蛋雞,所產的蛋通常蛋黃呈淺黃色,一只主吃玉米或苜蓿的蛋雞,其蛋黃顏色往往更深。蛋黃顏色的深淺并不反映雞蛋質量好壞、新鮮與否或營養高低。還有人認為紅殼或棕殼雞蛋比白殼雞蛋好,其實這與雞蛋質量、味道、營養價值、蛋殼厚度等并不相關。蛋殼顏色只因為蛋雞品種不同。

既然不同雞蛋的營養成分都差不多,怎么挑選合適的呢?由于雞蛋很容易受到沙門氏菌和其他致病微生物的感染,一旦感染,不管是生吃還是熟食其營養都會大打折扣。因此,選購雞蛋關鍵是要新鮮,如果選購時間過久的有機雞蛋,還不如購買新鮮實惠的普通雞蛋。