某擴建簡支空心板橋靜載試驗研究

羅春福,劉 垚,高 振,歐世坤,艾 軍

(1.宿遷市公路管理處,江蘇 宿遷223800;2.南京航空航天大學土木工程系,江蘇 南京210016)

0 引言

橋梁作為交通運輸線中的重要樞紐,為促進區域經濟發展和文化科技交流發揮出至關重要的作用。但在長期使用過程中,橋梁會發生各種結構損傷,損傷的原因可能是人為因素,也可能是自然災害[1]。此外,隨著交通量的不斷增加,載重標準也不斷提高,很多舊的橋梁已經不適應現代交通的通行要求[2]。這些因素不僅引起橋梁結構的損傷,加劇其自然老化,而且可能直接導致其承載能力和耐久性的降低,嚴重影響橋梁的正常使用和運營安全。

因此,客觀、科學地評定橋梁承載能力顯得十分重要[3]。靜載試驗是通過測試橋梁結構在試驗荷載作用下控制截面的應變、位移或裂縫,分析判斷橋梁的承載能力[4]。正確地運用靜載試驗,可以對所測橋梁的行車性能做出科學評估,為安全運營提供必要技術參數,還可為評價其他復雜結構橋梁受力性能提供參考[5]。本文通過對某在役鋼筋混凝土空心板橋進行靜載試驗測試,以評估其現有承載能力,為后期維修與加固措施奠定試驗基礎。

1 工程概況

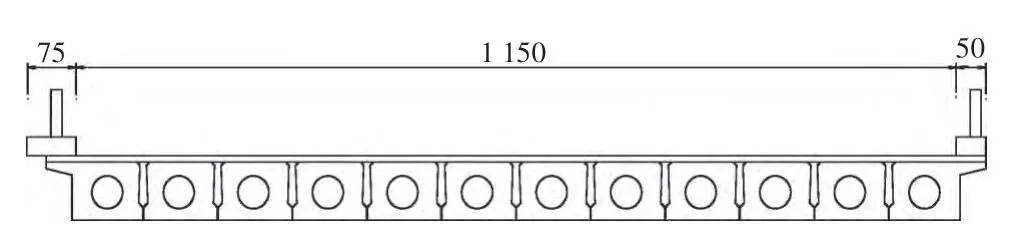

該橋于2010 年進行改擴建,橋跨中心線與道路中心線正交,為3 跨簡支板橋,跨徑組成為3×13m,改擴建后橋面總寬26m,其中,老橋部分寬12.75m。上部結構為預應力混凝土空心板,下部結構采用柱式墩、樁基礎。本次的測試對象為老橋靠近橋臺的半跨部分,每跨橫向由12 片預應力空心板組成,板厚67cm,中板寬99cm,邊板寬137cm,板間鉸縫寬1cm。預制空心板、鉸縫及橋面整體現澆混凝土強度等級為C50,墩樁、樁基及臺帽混凝土為C30。橋面布置為:0.75m(護欄)+11.5m(行車道)+0.5m(護欄)。設計荷載為汽—20 級、掛—100 級。主梁橫斷面布置圖如圖1所示。

圖1 主梁橫斷面示意圖(單位:cm)

2 靜載試驗設計

2.1 測試截面和工況設置

該橋為預制空心板橋,跨徑為13m,控制截面取跨中及支點截面,重點考察跨中截面;由于橋面對稱,選取半幅板為測試板,總共6塊板。

靜載試驗采用汽車加載,對控制截面的最不利荷載用試驗車輛,按靜力等效原則進行模擬,加載單車總重340kN。根據考察荷載橫向分布的需要及理論計算確定的不利加載工況,本試驗取四個荷載工況如下:

(1)工況Ⅰ:橫向分布加載,1輛車,分五級加載;

(2)工況Ⅱ:跨中截面彎矩控制對稱加載,3輛車,分三級加載;

(3)工況Ⅲ:跨中截面彎矩控制偏載,3 輛車,分三級加載;

(4)工況Ⅳ:支點截面剪力控制加載,不分級。

2.2 測點布置

測試橋梁單跨由12 片預制空心板組成,取半幅橋進行測試。在跨中截面每片板兩邊各布置一個應變片,在板中布置一個位移計;支點截面在每片板下布置一個位移計,并在邊板側面布置一個應變花。全橋共布置18 個應變片、14 個位移計。

3 理論分析及試驗結果

3.1 理論計算模型

本橋梁的設計荷載為汽—20,掛—100。行車道寬11.5m,雙向行駛,根據《公路工程技術標準》(JTG B01—2003)設計車道應為3車道,故在理論分析時按3車道考慮,車道折減系數取0.78[6]。

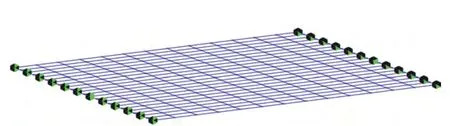

本文采用Midas有限元軟件建立梁格模型,計算模型采用12組縱梁單元模擬12片梁,每片板劃分為13個單元,預制板上加10cm厚整體板單元模擬現澆橋面板,縱向同樣劃分為13個單元,橫向鉸縫位置處釋放梁端約束。全橋有限元模型如圖2所示。

圖2 全橋有限元模型

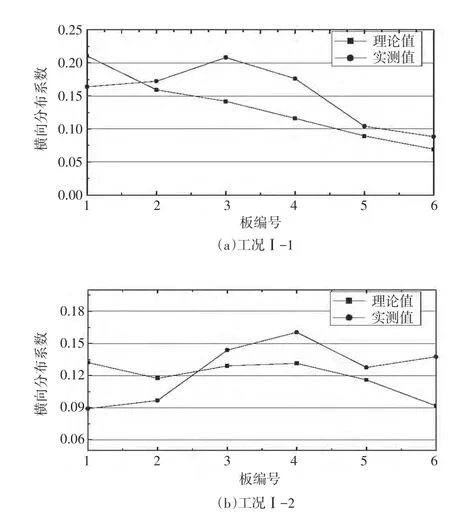

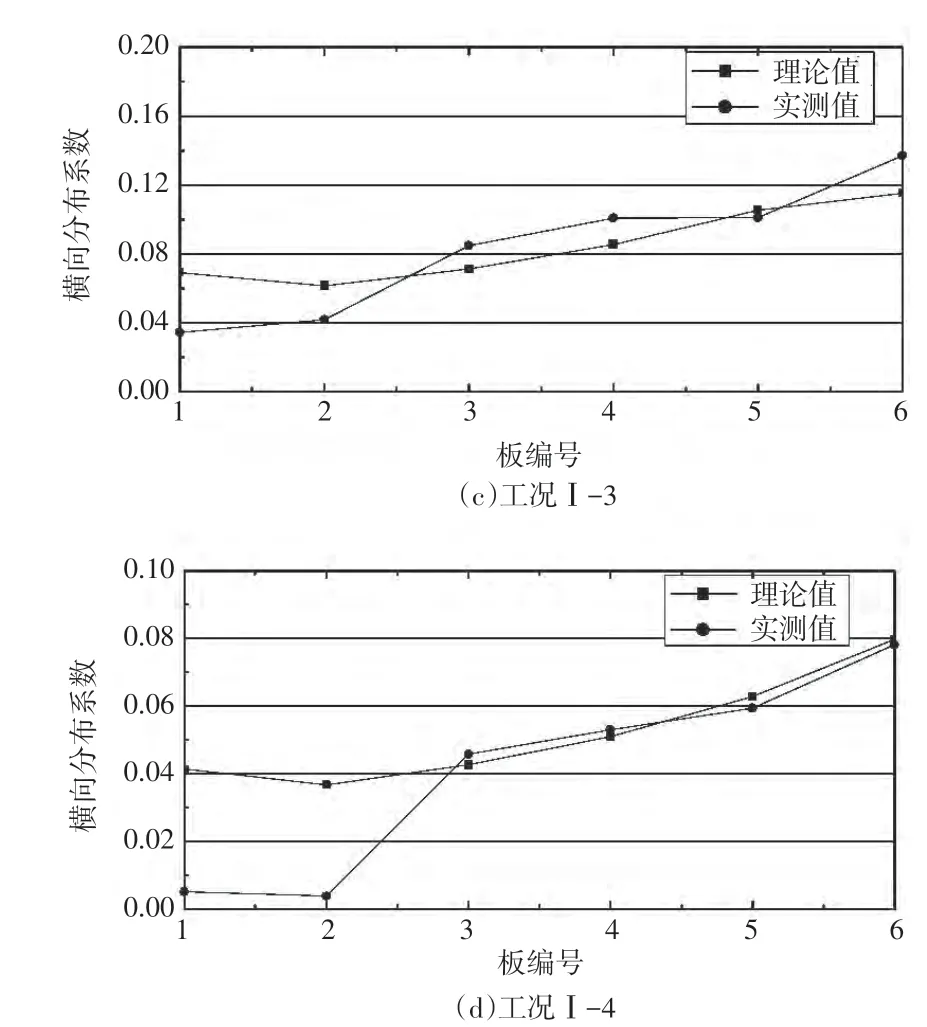

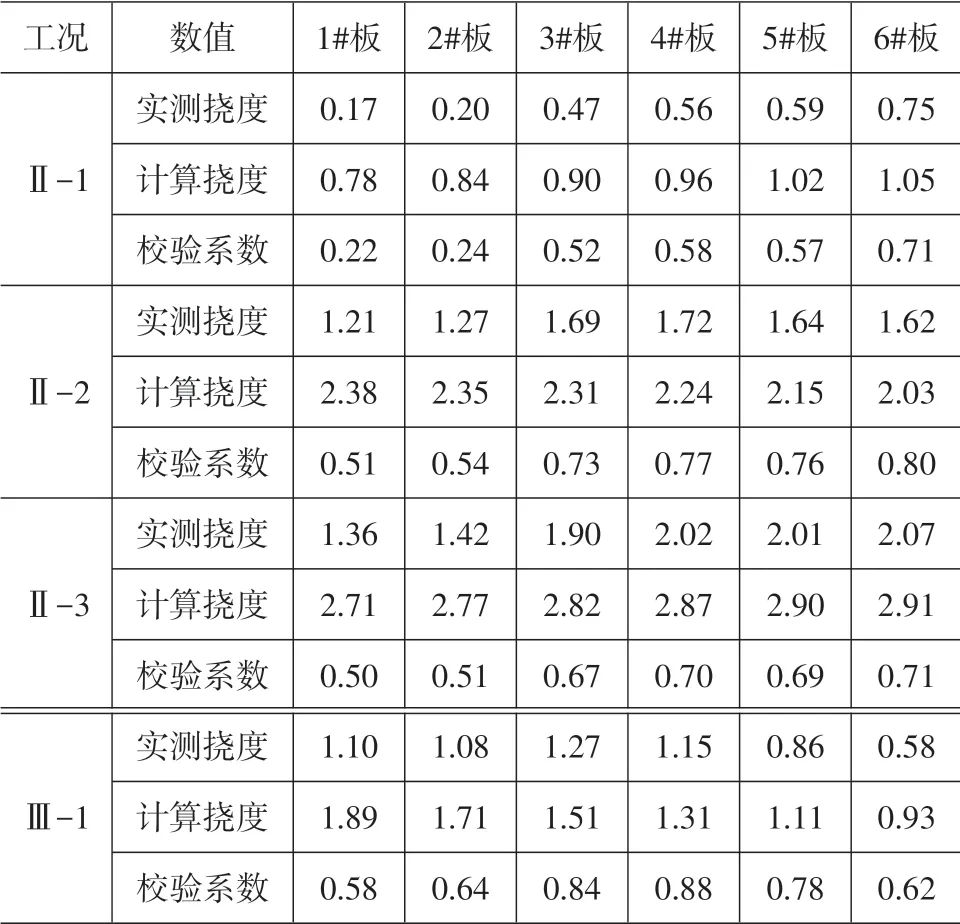

3.2 橫向連接性能測試結果分析

該橋上部結構由12 片空心板組成(測區邊板記為1#板,板編號依次增大),各片板之間采用鉸縫連接,故各片板橫向分布系數可按鉸接板法計算。此外,通過靜載試驗得到工況Ⅰ各級荷載下各片板跨中實測撓度值,可計算實測橫向分布系數。跨中截面橫向分布系數理論值和實測值對比如圖3所示。

圖3 跨中截面橫向分布系數對比

由圖3可知,實測值與計算值分布趨勢吻合較好,各級荷載下3#、4#、6#板受力比計算值偏大,而邊板1#、2#板受力偏小;荷載作用位置處板的撓度明顯,表明橫向聯系偏弱,各板之間傳力性能未能達到理論計算狀態,尤其2#、3#板之間橫向聯系較弱,數據出現明顯波動。

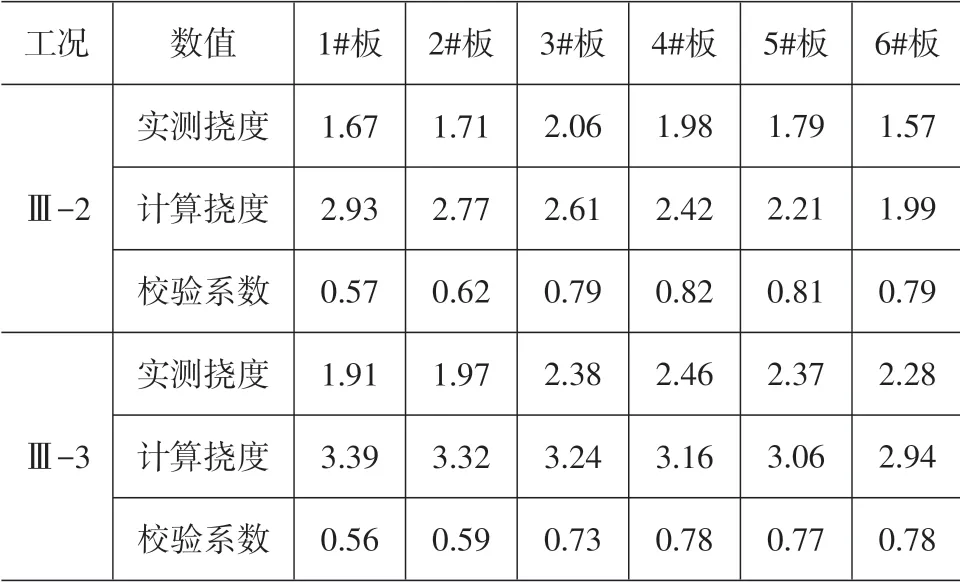

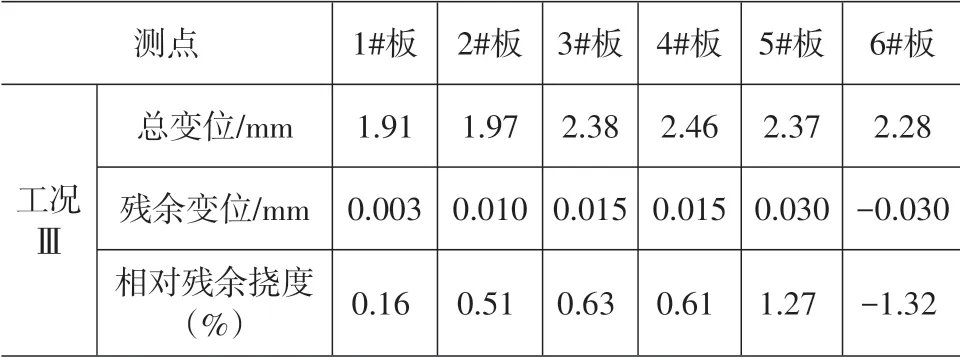

3.3 撓度測試結果分析

跨中測點在工況Ⅱ、Ⅲ下撓度實測值與計算值對比如表1所示。

表1 撓度實測值與理論值對比(單位:mm)

表1(續)

由表1可見,工況Ⅱ、Ⅲ各組荷載作用下,跨中截面各測點的撓度校驗系數大部分在0.5~0.8 之間,最大值為0.88,最小值為0.22。所有實測撓度均小于計算撓度,表明實橋的狀態優于計算狀態。各片板剛度良好,能夠滿足正常使用要求。此外,各片板跨中截面撓度在工況Ⅱ、Ⅲ各組荷載作用下呈線性增長,且線性相關性較好,表明片板處于良好的彈性工作狀態。

3.4 殘余撓度分析

殘余撓度分析可以反映板的工作狀態,相對殘余變位越小,說明結構越接近彈性工作狀況。工況Ⅲ荷載作用下跨中截面各測點殘余撓度相關計算如表2所示。

表2 跨中截面殘余撓度計算表

由表2可見,在工況荷載Ⅲ下跨中截面測點的殘余撓度均很小,相對殘余撓度均小于規定限值的20%,根據《公路橋梁承載能力檢測評定規程》(JTG/T J21—2011),判斷各工況下各片板處于彈性工作階段。

3.5 應變測試結果分析

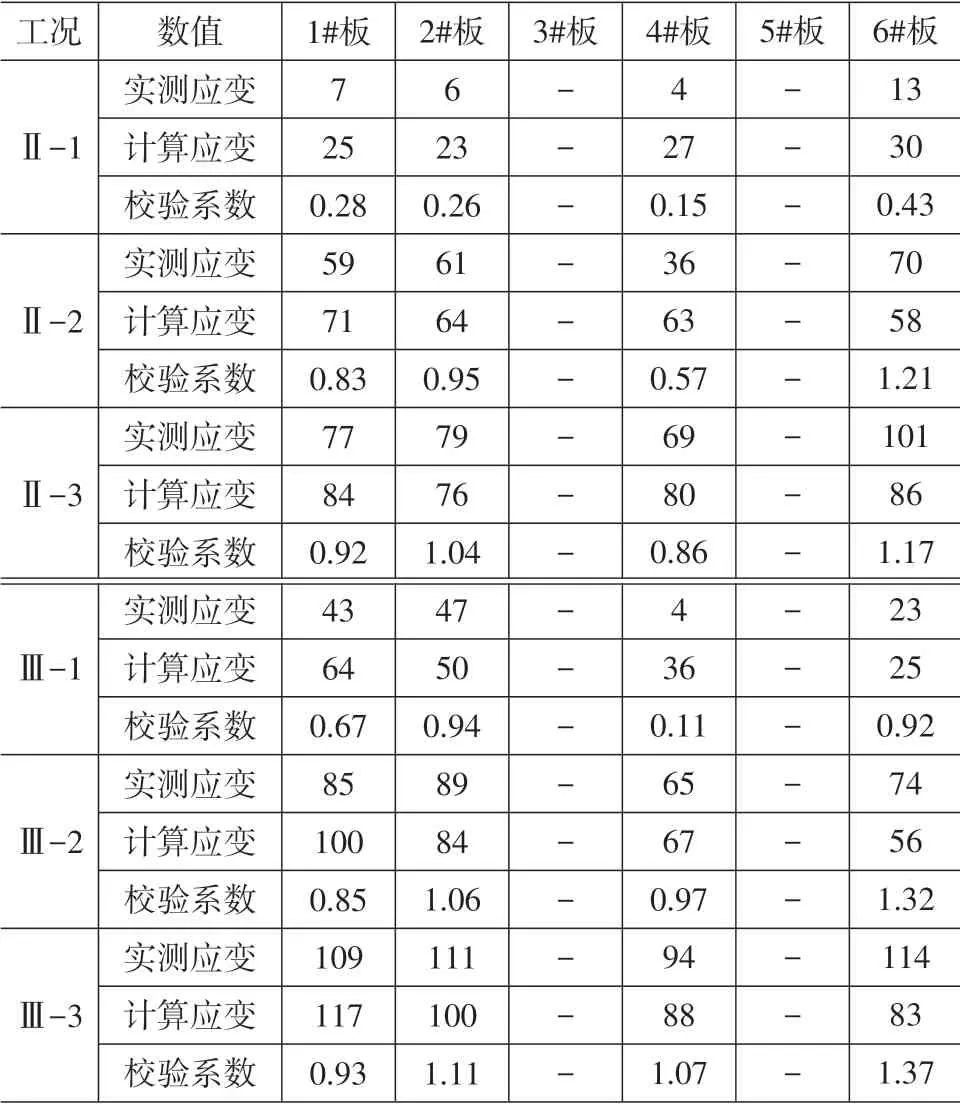

每片板下貼2個應變片,取兩個應變片的平均讀數作為該片板的應變讀數。實測過程中發現3#、5#板下的應變片失效,故此處僅分析1#、2#、4#、6#板的應變。在工況Ⅱ、Ⅲ各級荷載下,實測彈性應變及計算應變如表3所示。

表3 試驗荷載作用下跨中測點實測應變與計算應變對比(με)

由表3可知,工況Ⅱ、Ⅲ下的各片板跨中截面各測點應變校驗系數離散性很大,部分數據超過1,尤其以2 號板和6 號板超限數值較多。應變測試數據總體不是很理想,分析其原因主要是混凝土簡支梁橋應變數值小,測試誤差影響大,而且實測應變漂移較大。故在此處只能用作輔助判斷。

3.6 裂縫分析

由于板為預應力混凝土預制板,小跨徑預應力橋梁往往按照A類構件進行設計,不允許出現橫向裂縫,但是該橋在檢測過程中發現橫向裂縫,因此,對工況Ⅱ、Ⅲ下3#和6#跨中附近板底兩條具有代表性裂縫寬度進行記錄,如表4所示。

表4 工況下跨中板底裂縫寬度值(單位:mm)

由表4 可知最大縫寬初始為0.12mm,最大縫寬0.2mm,已超過預應力B類構件的橫向裂縫寬度限值;且裂縫隨荷載增大有擴張現象。由3#、6#板板底裂縫的出現擴張,而且板底應變校驗系數較大,判斷這兩片板的預加力效應較理論值小,表明板的受力狀態較差。

4 結論

(1)實測荷載下橫向分布系數與計算結果趨勢吻合良好;但3、4、6#板荷載分布系數較計算值偏大,表明板間的實際橫向聯系稍顯薄弱,與計算狀態有差異,尤其2、3#板之間的橫向聯系較弱。

(2)跨中截面各測點的撓度校驗系數均滿足規范要求,表明各片板的剛度優于計算狀態,跨中截面測點的殘余撓度均很小,相對殘余撓度均小于限值20%,表明各級工況下各片板處于彈性工作狀態。

(3)板的應變校驗系數有部分超過1,表明混凝土的實際應力較計算值偏大;3、6#板板底橫向裂縫隨加載而擴張,表明3#、6#板的預應力效應偏弱,導致混凝土實際應力較大。

(4)基于以上荷載試驗結果,根據《公路橋梁承載能力檢測評定規程》(JTG/T J21—2011),判斷該橋在正常使用狀態下其承載能力滿足汽—20,掛—100級要求。

[1] 吳志勤. 橋梁檢測技術及其發展趨勢簡述[J]. 山西建筑,2007,33(13):278-279.

[2] 楊懷英.基于靜載試驗與仿真分析的舊橋承載力評估[J].安徽建筑,2012(2):186-193.

[3] 吳建軍,陳和,張啟偉,等.現場橋梁靜載試驗評定與分析[J].公路,2004(12):62-65.

[4] 宋博琪,傅紅麗,馬秀君,等.橋梁的靜載與動載試驗[J].公路,2002(9):26-29.

[5] 陳穎,艾軍,張麗芳,等.某五跨預應力連續梁橋靜載分析[J].結構工程師,2008,24(2):85-88.

[6] JTG B01—2003,公路工程技術標準[S].

[7] JTG/T J21—2011,公路橋梁承載能力檢測評定規程[S].

[8] JTG D62—2004,公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范[S].