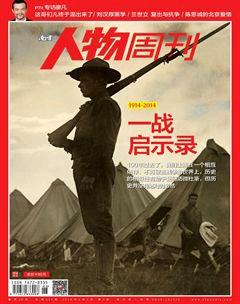

100年前的教訓

1914年6月28日,奧匈帝國王儲斐迪南大公夫婦到6年前吞并的波斯尼亞首府薩拉熱窩視察。斐迪南大公的叔叔是奧匈皇帝弗蘭茨·約瑟夫一世,嬸嬸就是著名的茜茜公主,在皇帝和茜茜公主的獨子自殺后,皇位繼承權最終落到了斐迪南身上。斐迪南此行的本意是讓他那出身低微的妻子得到在維也納得不到的皇室榮譽,但由于在1389年的同一天,塞爾維亞人被土耳其人大敗后喪失了獨立地位,塞爾維亞民族主義分子自然認為大公是來挑釁的,決定刺殺他。

塞爾維亞政府事先得到刺殺的情報并告知了奧匈政府,但后者對此置若罔聞。塞爾維亞恐怖組織派了7名刺客執行任務,第一個人沒有找到下手的機會,第二個人扔了炸彈但沒有命中。19歲的加夫里若·普林西普是第三個,他連開兩槍,彈無虛發,大公夫婦被當場打死。一個月后,第一次世界大戰爆發。

以德奧意(同盟國)為一方、英法俄(協約國)為另一方,戰爭歷時4年3個月,席卷歐、亞、非三大洲,參戰國家地區達34個,參戰人數大約6500萬人。在總體戰的指導思想下,戰場上使用了毒氣和各式各樣的先進武器,最終造成1000萬人喪生,2000萬人受傷,波及人口達15億以上,約占當時世界人口總數的75.5%。戰爭造成的經濟損失約1700億美元。

和二戰反法西斯的性質不同,一戰整體上是帝國主義國家為瓜分勢力范圍而進行的不義之戰,除了極少數例外,在道義上基本沒有可取之處。更重要的是,那些戰前磨刀霍霍的國家并沒有得到想要的東西,日耳曼、奧匈、沙俄和奧斯曼土耳其帝國崩潰,英法雖然取勝,但遭到嚴重削弱。更大的隱患是,對德國的過度懲罰成了日后法西斯崛起的導火索。從今天的角度看,這完全是一場沒有意義和不必要的戰爭,但在1914年的人們看來,戰爭不僅是不可避免的宿命,而且是積極的和有益的。在當時甚囂塵上的社會達爾文主義思潮影響下,人們普遍認為戰爭有正面意義,會像夏天的一場痛快暴雨一樣“凈化空氣”。德國參謀總長小毛奇就迫不及待地表示:“我們已經準備好了,對于我們,戰爭越快越好。”

經過100年的反思,在戰爭問題上的浪漫主義無知已經不再是主流。核武器的存在和社會思潮的進步讓人們意識到了戰爭的災難性后果,慎言和厭惡戰爭。而這恐怕是這個世界抵抗1914重現的最大法寶。無論人們如何用1914年的英德矛盾來比附今天的中美關系,也無論中日之間在東海問題上的交鋒如何險象環生,時代畢竟不同了,我們生活在一個相互依存、不再輕言戰爭的世界上,歷史的相似性有助于我們防微杜漸,但歷史并沒有絕對的必然。

但是,100年前彌漫世界的狂熱民族主義今天卻隱然可見,這不能不讓人警惕。