東西

美國為何難以理解中國?

1914年8月,存在貿易、王朝紐帶、文化和宗教聯系的英國和德國為何開戰?從某種程度上說,正如歷史學家保羅·肯尼迪所指出的,那是因為倫敦的自由主義意識形態強化了其關于德國威脅日益加劇的認識。透過自由主義“棱鏡”,德國給人看到的是軍國主義、重商主義和計劃經濟。當戰爭爆發時,人們立刻將之視為一場討伐“普魯士主義”的自由主義戰爭。

從這個方面說,當今的中美對抗類似于1914年以前的英德對抗。中國的發展速度讓美國政策制定者感到擔憂,其經濟改革對地緣政治的影響同樣讓美國不安。在美國政界上下看來,中國的成功得益于其沒有遵守自由貿易規則。以市場為導向的自由主義是美國的主要意識形態,而正如1914年前的英國一樣,它決定了政策制定者對他們所以為的對手的印象。

在美國領導人的眼里,中國的政治體制令人懷疑其外交政策雄心的范圍,以及其作為外交合作伙伴的可信賴性。對美國上層外交政策制定者來說,中國威脅更多是意識形態層面的,而不是地緣政治上的。

如果美國想要避免未來與中國發生沖突,就不能讓自由主義意識形態妨礙它與越來越強大的中國修好。這是1914年帶給我們的真正教訓。

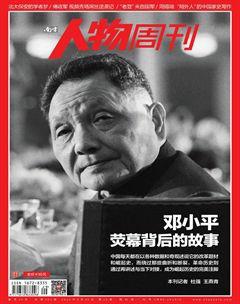

鄧小平電視劇中的密碼

48集大型電視劇《歷史轉折中的鄧小平》,截取了1976年鄧小平復出至1984年國慶閱兵的時間節點,這個選擇合情合理,因為那正是鄧小平復出并成為中共領導核心的年代,更是他領導中國走上改革開放道路,扭轉國家命運的關鍵時刻。

人們可以看到,從“文革”結束到改革開放初年的非制度化政治活動。什么人、以多少時間在劇中出現,也很有意思。觀眾不妨繼續觀察該劇如何揭示各頭面人物的“政治譜系”。

中國改革還要從南方開始

中國南部的廣東省多次成為全國的改革起點。1970年代后半期開始實施的改革開放在廣東省啟動,1992年鄧小平呼吁繼續推行改革開放政策的“南巡講話”也是以廣東為舞臺。

清朝末期,廣東省走出了向歐美和日本學習、實施政治體制改革的康有為、梁啟超和后來成為中華民國第一任總統的孫中山。歷史作家陳典松曾說過,廣東省作為貿易窗口獲得了海外的信息,抱有強烈的舊體制已經走到窮途末路的危機意識。

我們不需要國家的產業政策扶持,只要有公平競爭的環境,企業自己就可以做好!——中國最大的空調生產商珠海格力電器的董事長董明珠在李克強主持的經濟形勢座談會上這樣說。目前廣東的貿易額占全國總貿易額的1/4,進入海外市場、自立意識強烈的企業也不斷涌現。

如果廣東刮起的南風能吹到全國,中國的改革將有望加速。