上海寶林路林蔭道燈光微改造

孫志禹

上海上大建筑設(shè)計(jì)院有限公司,上海 200072

0 引言

上海寶林路林蔭道的夜景提升項(xiàng)目是寶山淞寶地區(qū)夜景燈光建設(shè)的重點(diǎn),其著重于提升周邊居民的夜生活體驗(yàn),是寶山區(qū)夜景微提升的重點(diǎn)示范項(xiàng)目。該工程在兼顧功能性照明的照度、亮度、均勻度的同時(shí),增強(qiáng)了環(huán)境的友好度與互動(dòng)性。寶林路林蔭道位于寶山區(qū)居民最密集的居住區(qū),其夜景提升項(xiàng)目改善了道路沿線的夜景環(huán)境質(zhì)量,提升了道路的安全性,為提升寶山區(qū)的整體形象起到了促進(jìn)作用[1]。

1 工程范圍

該工程項(xiàng)目位于上海市寶山區(qū)寶林路(牡丹江路—寶東路)(見圖1),整個(gè)工程投入約2 980 000元,全長2 km,重點(diǎn)建設(shè)范圍為道路沿線圍墻、人行道、綠化節(jié)點(diǎn)的景觀照明燈光系統(tǒng),彌補(bǔ)了林蔭道功能性照明的不足,并以間接照明的方式展現(xiàn)了人、光、自然的和諧共存。

圖1 工程范圍示意圖

2 現(xiàn)狀分析

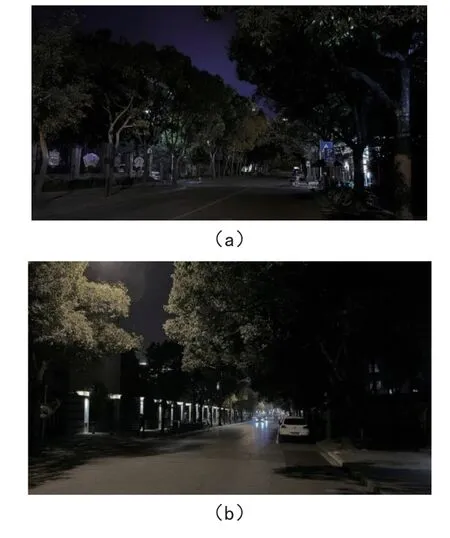

寶林路(牡丹江路—寶東路)路段長約1.5 km,經(jīng)過近幾年的建設(shè),兩側(cè)的功能性照明設(shè)施得到了更新,安全性有所提升。由于不同燈具的建成年份不同,燈光的布局、色調(diào)等不協(xié)調(diào)。雖然在局部的路口和建筑建成了景觀照明燈光,但是局部照明并沒有完全連為一線,整體上缺乏統(tǒng)一的照明布局和照明控制。現(xiàn)有的道路照明系統(tǒng)僅能夠滿足功能性照明需求,缺少景觀照明,無法起到美化城市夜間環(huán)境的作用(見圖2)。隨著周圍道路景觀設(shè)施的逐步完善,該路段急需進(jìn)行景觀燈光照明系統(tǒng)的提質(zhì)改造。

圖2 現(xiàn)有的道路照明系統(tǒng)

3 設(shè)計(jì)特點(diǎn)

此次寶林路林蔭道景觀燈光建設(shè)工程與傳統(tǒng)的大而全的道路照明工程不同,其結(jié)合當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境,采用了小而精的表現(xiàn)手法。雖然整條道路的亮度并未提高,但是照明的精致度得到了提升,開林蔭道照明手法的先河,著重體現(xiàn)了人、光、自然和諧共存的特征。

4 服務(wù)對(duì)象

(1)本區(qū)居民。對(duì)于居住在寶山的市民來說,在一天的繁忙工作結(jié)束之后,一條休閑散步的道路是他們所需要的。寶林路是本區(qū)居民夜間回家的必經(jīng)之路,通過夜景燈光可以塑造一條用于休閑散步的林蔭道路。

(2)外區(qū)市民。隨著寶山濱江新城的大力發(fā)展,大量的旅游者被吸引,而外區(qū)市民到此基本都集中在周末或者節(jié)假日期間,因此別致的、涵蓋文化內(nèi)涵的燈光效果就尤為重要。與眾不同的燈光是給外區(qū)市民留下良好印象的關(guān)鍵。

5 設(shè)計(jì)方案

(1)充分利用林蔭道路樹木茂密的特點(diǎn),在保留現(xiàn)有照明的同時(shí),采用螢火蟲燈模擬出自然的燈光氛圍,與昏暗的路燈形成呼應(yīng)關(guān)系,增加了道路沿線綠化的靈動(dòng)性(見圖3)。

圖3 螢火蟲燈模擬出自然的燈光氛圍

(2)通過燈光投射地面綠植的反射,在圍墻上倒映出自然的光影效果,營造整條道路的自然空間。

(3)利用道路沿線的不同類型圍墻,因地制宜地設(shè)置燈光,整條道路以點(diǎn)帶線,形成明暗交錯(cuò)的自然光影效果(見圖4)。

圖4 明暗交錯(cuò)的自然光影效果

(4)用投影燈在圍墻上投射出動(dòng)植物的圖案(見圖5),與周邊自然光影形成呼應(yīng),同時(shí)配合音響,讓散步的市民享受自然的夜空間。

圖5 投影燈在圍墻上投射出動(dòng)植物的圖案

(5)采用綜合性的燈具設(shè)計(jì)。除了傳統(tǒng)的小功率投光燈,還融合了互動(dòng)投影燈、光纖燈、激光螢火蟲燈,各種新產(chǎn)品在項(xiàng)目上得到了充分運(yùn)用(見圖6)。

圖6 綜合性的燈具設(shè)計(jì)

6 節(jié)能環(huán)保措施

寶林路定位為林蔭道,燈光微改造項(xiàng)目建設(shè)遵循低碳、節(jié)能、環(huán)保的設(shè)計(jì)理念,采取相應(yīng)的節(jié)能環(huán)保措施。

(1)整個(gè)項(xiàng)目共采用燈具約895套,合計(jì)功耗約15.4 kW。對(duì)于一條2 km長的道路來說,能耗較低。

(2)燈具照度參照《城市夜景照明設(shè)計(jì)規(guī)范》(JGJ/T 163—2008)[2]中的目標(biāo)值設(shè)計(jì);從環(huán)保出發(fā),燈具的功率密度小于標(biāo)準(zhǔn)要求的目標(biāo)值。

(3)照明色彩遵循暖色協(xié)調(diào)的原則,主光色為3 000 K,輔助光色為RGB彩光,燈光的平日模式設(shè)定為暖色調(diào)。通過智能控制,實(shí)現(xiàn)色溫協(xié)調(diào),把光污染降至最低;合理地搭配冷暖光源,形成了舒適的光環(huán)境[3]。

(4)各個(gè)分區(qū)的照明箱均處于負(fù)荷中心,可以縮短低壓線路的長度,減少線路損耗;所有涉及的開關(guān)電源均采用節(jié)能、高功效型電源。

(5)在照明方案中,燈具安裝位置及角度都經(jīng)過精確驗(yàn)證,確保無光污染。

(6)電纜(線)絕緣保護(hù),燈具金屬外殼接地,燈具安裝位置處與電纜(線)交界處密封,并與建筑整體防雷裝置可靠連接。

(7)采用定制金屬固定件安裝燈具,確保燈具及相關(guān)設(shè)施不會(huì)因?yàn)轱L(fēng)吹等自然因素而發(fā)生螺絲松動(dòng)、脫落,或者燈具、管線脫落的現(xiàn)象。

(8)所有電器均符合國家安全標(biāo)準(zhǔn),而且具有空載保護(hù)、短路保護(hù)、過載保護(hù)、過熱保護(hù)。

7 社會(huì)影響

(1)完善和補(bǔ)充路段照明功能。寶林路林蔭道景觀燈光建設(shè)對(duì)現(xiàn)有路段功能性照明進(jìn)行了補(bǔ)充及提升,通過在寶林路行道樹、公共綠地加裝景觀燈光設(shè)施,對(duì)現(xiàn)有道路照明進(jìn)行了很好的補(bǔ)充。

(2)美化城市形象,改善人居環(huán)境。寶林路林蔭道景觀燈光建設(shè)提高了人們的視覺舒適度和心理滿意度,加強(qiáng)了當(dāng)?shù)鼐用竦恼J(rèn)同感、歸屬感和自豪感,增強(qiáng)了城市的個(gè)性和活力。而且可以吸引外來人員,提升寶山區(qū)的整體品位和綜合效益,為吳淞國際郵輪港吸引了更多的觀光游客,有利于宜居、宜業(yè)、宜游相協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化濱江新城區(qū)的建設(shè)。

(3)增強(qiáng)環(huán)境友好度與安全感。寶林路林蔭道景觀燈光建設(shè)增加了人們的心理安全感和歸屬感,增強(qiáng)了城市的標(biāo)識(shí)性和誘導(dǎo)性,為保障城市的安全、消除城市的不文明行為帶來了積極影響。

(4)增強(qiáng)城市活力,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。寶林路林蔭道景觀燈光項(xiàng)目建成后,延長了人們?cè)趹敉舛毫舻臅r(shí)間,提高了人們夜生活的興趣,刺激和引導(dǎo)了消費(fèi),也改善了周邊環(huán)境,提高了區(qū)域的競爭力。

綜合來看,寶林路林蔭道景觀燈光項(xiàng)目建成后,提高了人們的生活質(zhì)量,而增加的觀光游客帶來了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益;同時(shí),促進(jìn)了寶山區(qū)建成生態(tài)、生產(chǎn)、生活相融合,宜居、宜業(yè)、宜游相協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化濱江新城區(qū),成為寶山打造“濱江新城”體系的重要元素,進(jìn)一步體現(xiàn)了濱江新城的繁華。

8 總結(jié)

寶林路林蔭道景觀燈光項(xiàng)目建設(shè)遵循了低碳、節(jié)能、環(huán)保的設(shè)計(jì)理念,以及以人為本、可持續(xù)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)合理的原則,優(yōu)化了照明設(shè)施配置,構(gòu)成了層次豐富、體驗(yàn)獨(dú)特的道路照明空間,極大地改善了道路夜景格局,美化了當(dāng)?shù)氐墓猸h(huán)境,改善了周邊居民的居住和出行環(huán)境。