黔西林泉片區表層巖溶帶發育特征及供水

王若帆

(貴州省地質礦產勘查開發局114地質大隊,貴州 遵義 563000)

通過參與《貴州省烏蒙山區林泉幅1∶50 000水文地質與環境地質調查》項目中經過五個月的地表調查工作,對調查區表層巖溶帶分布規律、表層巖溶帶特征、表層巖溶水開發利用條件有了一定的認識。

1 區內概況

在貴州省畢節市黔西縣林泉鎮片區,調查面積458.01km2。該區地形地貌以中低山河谷斜坡、峰叢谷地、峰叢斜坡洼地為主;出露地層以三疊系下統,中統為主;巖性以碳酸鹽巖為主。區內純碳酸鹽巖分布面積305.76 km2,占調查區總面積的66.76%。構造上東側為近南北軸向金坡背斜,西側為近南北軸向西溪河向斜。區內斷裂構造主要以北東向為主。地層產狀較為平緩,巖層傾角為0~35°。

表1 林泉幅(調查區)各地層表層巖溶泉發育情況統計表

2 表層巖溶帶特征

2.1 表層巖溶帶影響因素

2.1.1地層巖性

區內調查表層巖溶泉共136個,主要出露于碳酸鹽巖夾碎屑巖層中,在三疊系中統關嶺組一段(T2g1)及三疊系下至中統嘉陵江組四段(T1-2j4)地層中極為發育,占區內表層巖溶泉出露總數的48.53%;發育于純碳酸鹽巖與碎屑巖(相對隔水層)接觸帶占總數的29.41%;純碳酸鹽巖中表層巖溶泉發育較低,占總數的27.21%。(表1)

由上表可知,表層巖溶泉在碳酸鹽巖夾碎屑巖中發育強于在純碳酸鹽巖中發育,由此可見該區表層巖溶泉主要受局部隔水層控制而出露。

2.1.2 地形地貌

區內地貌組合類型分為 6大類:①丘峰洼地;②峰叢斜坡洼地;③峰叢峽谷;④峰叢溝谷;⑤脊狀山溝谷;⑥侵蝕低中山。表層巖溶泉在各地貌類型中分布情況如下:①在丘峰洼地中發育表層巖溶泉27個;②在峰叢斜坡洼地中發育表層巖溶泉96個;③在峰叢峽谷中發育表層巖溶泉6個;④在峰叢溝谷中發育表層巖溶泉7個,共計136個。由此可見,在地形地貌上表層巖溶泉多發育于峰叢斜坡洼地中。

2.1.3巖石結構及組合

巖石結構及組合主要體現在巖石顆粒的大小,通常結晶顆粒愈粗,顆粒間的間隙越大越利于地表水的溶蝕、滲透,從而越利于表層巖溶的發育。本區碳酸鹽巖性較純的層位,常常具有這種粗顆粒結構特點。通過表1可知表層巖溶泉多發育于純碳酸鹽巖與碎屑巖接觸帶的組合結構上,占總數的85.3%。

2.1.4 地質構造

區內地層受西溪河寬緩向斜控制,地層傾角小于20°,大氣降水沿巖石層面流動較緩,利于溶溝、溶槽在層面上的發育,加之受局部隔水層阻隔作用控制,一個完整的表層巖溶水系統就這樣形成。在構造應力集中區域,碳酸鹽巖受構造應力作用,沿垂直于應力作用方向形成一系列解理、裂隙,一方面利于地表水沖刷形成溶隙、溶孔,另一方面局部隔水層受構造應力的作用而破碎,表層巖溶水沿裂隙向深層徑流,而后賦存于構造應力作用二形成的儲水空間。因此,在構造應力集中地帶,表層巖溶帶極為發育,受構造應力作用相對隔水層被破壞,表層帶巖溶水向深層地下水徑流,因此表層巖溶水循環系統遭到破壞,故,區域內在構造應力集中區,基本未見表層巖溶泉發育。

2.1.5 植被及土層

植被及土層的覆蓋程度,對表層巖溶發育影響較大。區內除西溪河深切河谷兩岸石漠化較嚴重外,其他區域土層覆蓋程度較好,植被覆蓋率平均為 50%左右。河谷兩側基巖裸露,地形切割大,大氣降水在巖層層面上短時間內輸干,不利于表層巖溶的發育。在植被、土層覆蓋區域,植被土壤具有較強的保水性,部分雨水富集于土壤顆粒間的空隙中,加上土壤中各種微生物作用,能持續且加快表層巖溶帶的發育。據統計區內植被、土壤覆蓋區發育117個表層巖溶泉;基巖裸露區發育19個表層巖溶泉。因此,植被及土壤是影響表層巖溶泉形成及分布的重要因素。

3 區內表層巖溶泉的分布規律

區內總面積458.01km2,調查表層巖溶泉共計136個,表層巖溶泉分布規律如下:

1)由表1可知,在地層巖性上,表層巖溶泉主要分布于三疊系下至中統嘉陵江組三段、四段以及三疊系中統關嶺組一段地層中,共計96個,占區內出露表層巖溶泉總數的70.59%。這三套地層具有一共同特征——局部泥質成分特別重,作為相對隔水層,是該區域表層巖溶泉出露密集的重要因素。純碳酸鹽巖地層(T1-2j1、T1y2)中僅有20個表層巖溶泉發育。因此,區內局部隔水層對表層巖溶泉出露起到關鍵性的作用。

2)區內表層巖溶泉在各地貌類型中分布情況如下:①在丘峰洼地中發育表層巖溶泉 27個;②在峰叢斜坡洼地中發育表層巖溶泉96個;③在峰叢峽谷中發育表層巖溶泉6個;④在峰叢溝谷中發育表層巖溶泉7個。由以上數據可見,表層巖溶泉多分布于地形起伏較小,坡度小于30°的峰叢洼地的斜坡地帶。且受局部隔水層及水力坡度小控制,多出露于洼地的半山腰上。河谷斜坡地帶地形切割深,水力坡度大,表層巖溶泉未發育。

3)在構造上區內地層受近南北向西溪河寬緩向斜控制,以南北向金坡背斜為界以西地層傾角大部分地區小于20°,地表水在層面上流速較緩慢,駐留時間較長,有利于水下微生物的滋生,延長了微生物呼吸作用所產生的HCO3-對巖層持續溶蝕作用,利于表層巖溶帶的發育。表層巖溶泉在此區域內發育個數為113個,占總數的83.09%。

綜上所述,表層巖溶泉的出露與分布,并非僅是單方面因素造成的,而是受多個不同因素共同作用而形成。

4 表層巖溶水的循環特征

4.1 表層巖溶水的補、徑、排

區內表層巖溶水主要接受大氣降水沿溶蝕裂隙、溶孔、風化節理等呈垂向補給,補給量受表層巖溶帶發育厚度(儲水空間大小)及大氣降水量控制。入滲后的雨水沿溶蝕裂隙、溶孔、風化節理等近垂向徑流。受局部隔水層阻隔,沿隔水層呈水平方向運移,最后以表層巖溶泉的形式出露。區內表層巖溶泉受隔水層控制,沿隔水層呈線狀分布。如小龍槽子一帶表層巖溶泉呈線狀分布(圖1)。圖中,三疊系下至中統嘉陵江組二段(T1-2j2),巖性為灰白色薄層狀泥質白云巖夾暗紫紅色薄層狀粘土巖。粘土巖及泥質白云巖作為隔水層阻隔表層巖溶水的垂向運動且受地形切割作用,表層巖溶水以泉的形式排泄,形成一個完整的表層巖溶水循環系統。

4.2 表層帶巖溶水的循環方式

1)在深切河谷斜坡巖石裸露區由于水力坡度大,表層巖溶泉微發育。表層帶巖溶水以近垂直滲透方式徑流,穿過局部隔水層向深層巖溶徑流,最后補給深層地下水,形成快補快排的循環方式。

2)區內受西溪河寬緩向斜控制,地層傾角緩,小于20°,地形坡度小于30°表層巖溶帶基本沿巖層傾向順層發育,表層帶巖溶水沿層面徑流、排泄,形成相對緩慢的循環方式。

3)在有土層、植被覆蓋的巖溶區,表層帶巖溶水首先進入土層儲存于孔隙中,然后作垂直運動,補給下部的表層巖溶帶,并賦集在溶隙、溶孔中。表層帶巖溶水受局部隔水層阻隔,以水平運動為主進行排泄。植被、土壤具一定持水性,形成較緩慢的循環方式。

圖1 表層巖溶泉平面分布圖

5 表層巖溶水的開發利用

區內受西溪河深切作用,地下水埋深大,一般為100~250m左右。西溪河沿岸發育巖溶大泉,為區內地下水集中排泄點。河谷斜坡地帶洼地、落水洞極為發育,植被覆蓋程度較差且水力坡度大,為地下水集中排泄點的補給區,地表水沿落水洞快速輸干造成巖溶干旱現象。河谷斜坡地帶缺水人口分散分布且距集中供水點距離遠,較集中供水點高程大。故無法采用集中供水方式解決缺水問題。因此,對于分散出露的表層巖溶泉的利用是解決村民缺水問題的關鍵。

5.1 表層巖溶水的開發利用方式

圖2 BS468號表層巖溶泉剖面圖

區內地貌組合類型以丘峰洼地,峰叢斜坡洼地為主,三疊系嘉陵江二段(T1-2j2)隔水層位于山腰靠近山腳一帶,地層產狀平緩,傾角小于20°。表層巖溶泉多在含水層與隔水層接觸帶上出露。這些表層巖溶泉出露高于村寨5~15m。村民多在泉口修建小型蓄水池而后以管引的方式直接引水入戶以解決缺水問題。此外,各家各戶都修建有1~2個水窖儲存泉水,以豐補枯來解決缺水問題。如:貴州省黔西縣金坡鄉附源村槽子頭BS468號表層巖溶泉(圖2)。該表層巖溶泉采用24m3蓄水池蓄水,而后以管引的方式解決槽子頭30余人及10余頭牲畜用水。該表層巖溶泉偶測流量為:0.22L/s,豐季流量為:1.0L/s,枯季流量為:0.2L/s,動態變化較穩定,一年四季不斷流,水量有保證。該表層巖溶泉位于向南展布峰叢槽谷東側山腰,含水層位為三疊系下至中統嘉陵江組三段石灰巖,含水介質以溶隙、節理裂隙為主。該表層巖溶帶為三元結構:植被層覆蓋率為60%,土層厚 0.2~0.5m,基巖為三疊系下至中統嘉陵江三段石灰巖。三元結構保證了該泉流量動態的穩定性。對于出露低于村民的表層巖溶泉,多以,挑、擔、泵提等方式利用。

5.2 表層巖溶水的可持續利用

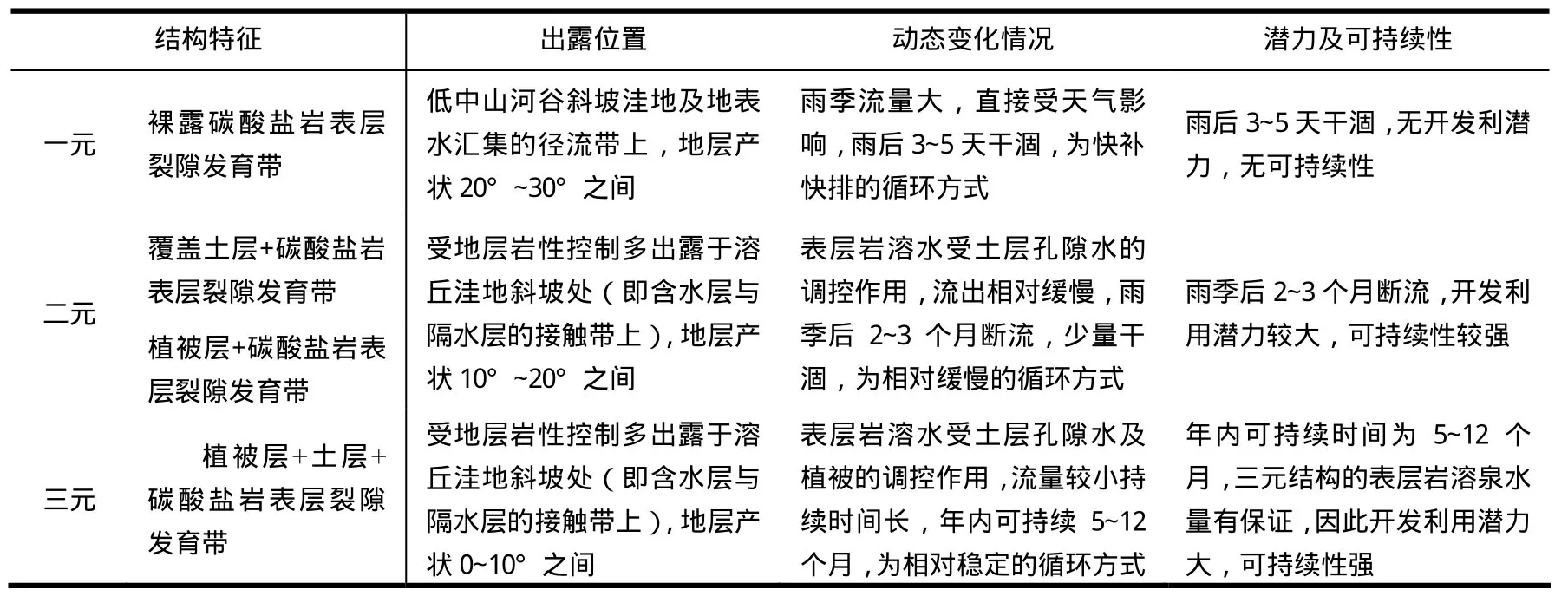

根據表層巖溶帶的結構特征及其出露位置,以三個類別分別闡述表層巖溶水的可持續性,如(表2):

表層巖溶泉的可持續性受其結構特征,裂隙發育深度控制。位于低中山河谷斜坡處石漠化嚴重,大面積基巖處于裸露狀態,該區域的表層巖溶帶結構遭到嚴重破壞,表層巖溶水長時間干涸;位于溶丘洼地斜坡處的表層巖溶帶也受到人為活動的影響由三元結構變成二元結構甚至變成一元結構,且受地形地貌的局限,大氣降水入滲量有限,局限了表層巖溶水的賦存量,表層巖溶水持續時間縮短。給村民生活生產造成困難。故,對該區域表層巖溶帶保護極為重要。包括以下兩個方面:

表2 表層巖溶水的可持續性

1)對第四系松散土層的保護,防止水土流失。

2)植被同樣具有調節表層巖溶水的作用,同時可防止水土流失,起到保護表層巖溶帶三元結構作用。建議植樹造林、封山育林、育草,以達到表層巖溶水的可持續利用目的。

另外,由于村民認為在自家土地上的泉井歸自家所有,不許他人利用,或開發利用方式不正確,造成地下水資源的大量浪費。由于區內表層巖溶泉為分散排泄,建議修建蓄水池對泉口周邊村民實施統一供水,各家各戶修建水窖儲水,在表層巖溶泉枯季無法滿足村民用水需求時以豐補枯來解決缺水問題,達到表層巖溶水可持續性利用的目的。

6 結論與建議

林泉片區受烏江期抬升作用,河谷斜坡地帶地下水埋深大于150m,區內地下水于西溪河沿岸集中排泄,形成巖溶大泉。斜坡地帶村寨與這些大泉高差為250~400m,由于開發利用成本極大,村民無法負擔,且河谷斜坡地帶表層巖溶泉分布廣泛。故,對表層巖溶帶的發育特征的研究、保護及對這些表層巖溶泉的合理利用成為解決村民用水困難的重點。

[1] 張林. 貴州大小井地下河流域表層巖溶帶結構及巖溶水開發[M]. 貴州:地質出版社,2004年

[2] 王明章, 等. 貴州省巖溶區地下水及地質環境[Z].