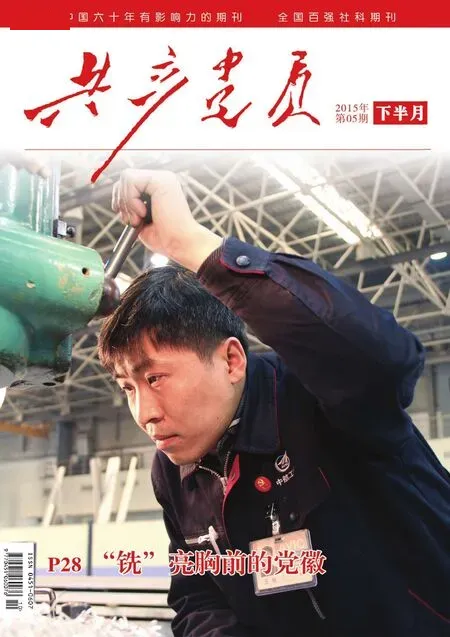

“銑”亮胸前的黨徽——記中航工業(yè)沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司數(shù)控加工廠銑工王剛

文/本刊記者 李勝基

王剛研究加工技能大賽參賽件

初次見面,本文主人公那憨厚的笑容和藍(lán)色的工作服上鮮紅的共產(chǎn)黨員標(biāo)牌便給記者留下了深刻的印象,個(gè)頭不高卻神采奕奕,話語不多卻擲地有聲。出生于1979年的他,已經(jīng)取得了諸多令同齡人羨慕的成績,先后獲得“全國勞動(dòng)模范”“全國銑工狀元”“全國技術(shù)能手”“遼寧省勞動(dòng)模范”“中航工業(yè)首席技能專家”“沈陽市特等勞動(dòng)模范”等榮譽(yù)稱號(hào),被同事們譽(yù)為“銑工專家”“沈飛一把刀”“金牌班長”。他就是本期封面人物——中航工業(yè)沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán)) 有限公司數(shù)控加工廠“王剛班”班長、高級(jí)技師、銑工王剛。

勤奮鋪就成功路

王剛1999年畢業(yè)于沈飛職業(yè)技術(shù)學(xué)校銑工專業(yè),同年成為公司數(shù)控加工廠的一名銑工。“我是個(gè)幸運(yùn)的人,剛?cè)霃S就拜公司勞模、沈陽市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員張顯育為師。師傅經(jīng)驗(yàn)豐富、愛崗敬業(yè)、為人正直,是我一生學(xué)習(xí)的榜樣。”在師傅的悉心傳授下,善于鉆研的王剛很快便成為工段的生產(chǎn)主力。師徒二人不管嚴(yán)寒酷暑,每天早上6點(diǎn)前就來到車間,晚上9點(diǎn)多鐘才回家。而這個(gè)早來晚走的習(xí)慣王剛一直保留至今。為了及時(shí)完成任務(wù),王剛很少休息,甚至大年三十、初一這樣的重要節(jié)日也經(jīng)常在廠里度過。“披星來,戴月走”,對(duì)于王剛來說已經(jīng)再平常不過了。曾有人粗略計(jì)算過:王剛自參加工作以來已經(jīng)比常人多干了2萬多個(gè)工時(shí)。記者問他:“當(dāng)一名優(yōu)秀的銑工是不是需要天賦?”王剛笑著回答:“如果愛崗敬業(yè)、勤奮努力算是一種天賦的話,那我認(rèn)為‘天賦’很重要。”正是靠著這種“天賦”,王剛的特長一一體現(xiàn)出來:點(diǎn)子多、精度高、速度快、干活穩(wěn)、質(zhì)量好。多年來,廠領(lǐng)導(dǎo)總是把首件加工中的“硬骨頭”交給王剛。作為全廠上下公認(rèn)的“銑工專家”,王剛每年完成的革新項(xiàng)目、提出的生產(chǎn)合理化建議、解決的加工難題以及自制、改制的工裝和檢具數(shù)不勝數(shù),為數(shù)控加工廠大幅提高生產(chǎn)效率作出了重要貢獻(xiàn)。

某項(xiàng)目價(jià)值近百萬元的超大鈦合金結(jié)構(gòu)件外形復(fù)雜,尺寸比銑工們操作的最大銑削床面還大6倍,裝配區(qū)連接筋精度要求高,而且生產(chǎn)中零件非常容易產(chǎn)生“共振”和移動(dòng),因此加工難度特別大。“沒有經(jīng)驗(yàn),沒有大型銑床,可我們有王剛!”廠領(lǐng)導(dǎo)毫不猶豫地把活兒派給了王剛。面對(duì)困難和挑戰(zhàn),王剛毅然挑起重?fù)?dān),運(yùn)用自己的技術(shù)特長,反復(fù)摸索試驗(yàn),最終采取將零件用吊車和輔助夾具進(jìn)行控制和固定,成功解決了銑削“共振”和零件移動(dòng)的難題。同時(shí),王剛一邊指揮,一邊操作,創(chuàng)造了一套獨(dú)特的銑削工藝,保證加工精度的同時(shí),生產(chǎn)效率還提高了一倍,保質(zhì)保量地將零件順利加工出來。“那段時(shí)間里,我就連吃飯都在琢磨如何把零件加工出來。”王剛事后感慨道,“加工技術(shù)含量高、難度大的產(chǎn)品能激發(fā)我的技術(shù)創(chuàng)新欲望,對(duì)我來說就是一種鍛煉,更增添了我工作的樂趣。”

許多項(xiàng)目所需的零件輕巧超薄,零件毛坯的厚度多為幾毫米的薄料,且多數(shù)零件長度大、形狀復(fù)雜,零件加工后的尺寸要求控制公差跟頭發(fā)絲差不多,裝夾時(shí)稍一用力零件就產(chǎn)生變形……而這些比繡花還復(fù)雜的難題,最終都被王剛這個(gè)大男人一一化解。不僅保質(zhì)保量完成了生產(chǎn)任務(wù),王剛還把每一次的最佳加工方案和體會(huì)一一記錄到本子上,為其他同事少走彎路、下道加工程序的順利完成提供了寶貴的參照數(shù)據(jù)。多年來,王剛善于創(chuàng)新,樂于創(chuàng)新,在國家重點(diǎn)型號(hào)飛機(jī)的研制生產(chǎn)中,解決了大量技術(shù)難題,攻克了無數(shù)零部件生產(chǎn)加工的難關(guān),600余項(xiàng)技術(shù)革新和工藝改進(jìn)凝聚著他的心血和汗水,為公司創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益不可估量。

有句話叫“慢工出細(xì)活”,而對(duì)王剛來說卻是“干活要最快,質(zhì)量要最好”。這不僅是王剛對(duì)自己的要求,也是繁重的生產(chǎn)任務(wù)壓出來的。多年的生產(chǎn)實(shí)踐造就了王剛在加工速度和精度上始終保持第一的紀(jì)錄,別人超不過他,他就自己和自己比速度。“航空產(chǎn)品質(zhì)量無小事,件件連著生與死。”于是,仔細(xì)再仔細(xì),慎重再慎重,精心研制每一個(gè)零件,造就了王剛連續(xù)十幾年無加工廢品的最優(yōu)紀(jì)錄。對(duì)于這個(gè)紀(jì)錄,王剛并不愿意總掛在嘴上,只是淡淡地說了四個(gè)字——“樂此不疲”。

做一名知識(shí)型工人

“有人認(rèn)為每天站在銑床前重復(fù)工作,枯燥而無聊不說,還要承受不小的壓力和責(zé)任,許多人都打了退堂鼓。可我卻認(rèn)為,不論在多么平凡枯燥的行業(yè)里都會(huì)有狀元,這里面的學(xué)問可大了。我既然當(dāng)了銑工,就要當(dāng)‘銑工狀元’。”當(dāng)銑工不但技術(shù)性強(qiáng),同時(shí)工作苦、累、臟、油,數(shù)不清有多少次臉龐被鐵屑劃破,身邊的工友走了一茬又一茬,自己當(dāng)年帶出的徒弟又紛紛成了新人的師傅,可王剛從未動(dòng)搖過自己的選擇。他腳踏實(shí)地地走著一條敬業(yè)、樂業(yè)之路,詮釋的恰是那句人人皆懂的古語——“知之者不如好之者,好之者不如樂之者”。

要長期干好一項(xiàng)工作,光憑熱情是不夠的,還要有豐富的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。“其實(shí),王剛也沒啥秘訣,就是不停地學(xué)習(xí)。我們都看在眼里。這么愛學(xué)習(xí)、肯鉆研的人,成為‘技術(shù)大拿’,那是必須的。”一名同事深有感慨地說。多年來,王剛光購買各種書籍就花去了幾萬元,不管到哪兒,總會(huì)隨身帶著一兩本技術(shù)書或者工具書,養(yǎng)成了抽空看書的習(xí)慣。“學(xué)習(xí)就是助推器,只有不斷學(xué)習(xí)才能不斷進(jìn)步。”王剛?cè)缡钦f。

機(jī)會(huì)總是青睞有準(zhǔn)備的人。幾年前,王剛代表遼寧參加第四屆“振興杯”全國青年職業(yè)技能大賽。面對(duì)來自全國各地的技術(shù)高手,王剛絲毫不懼,憑著精湛獨(dú)到的加工工藝和快速嫻熟的手法,提前半小時(shí)完成了比賽項(xiàng)目,工件加工質(zhì)量幾近完美,堪稱精品。最終,他以總分第一的成績奪得了“全國銑工冠軍”。

王剛(中)利用午休時(shí)間與工友分享工作經(jīng)驗(yàn)

把付出作為一種追求

20 10年,數(shù)控加工廠的大事之一就是成立了“王剛班”。有一句老話——“教會(huì)了徒弟,餓死了師傅”。但王剛卻不這么想:“徒弟有出息了,當(dāng)師傅的哪有不榮耀的?只有大家共同進(jìn)步,我們的行業(yè)技術(shù)水平才能提高。”作為班長,王剛在班組建設(shè)管理中不斷創(chuàng)新,歷練出獨(dú)具特色的“王剛班模式”,在型號(hào)攻堅(jiān)的戰(zhàn)場上屢獲戰(zhàn)功的同時(shí),他還毫無保留地把“專利”技術(shù)手把手地傳授給了班組員工。一有好的操作方法,他就立刻與大家分享。隨著重點(diǎn)項(xiàng)目研制任務(wù)的增加,新難題也層出不窮。為了讓大家學(xué)到更多的知識(shí),王剛自費(fèi)為班組員工購買了2000多元的書籍,創(chuàng)新了各種學(xué)習(xí)形式,如技能講堂、現(xiàn)場培訓(xùn)、師徒結(jié)對(duì)、專題學(xué)習(xí)等。中午休息時(shí),王剛不是領(lǐng)著大家一起學(xué)習(xí)理論知識(shí),就是聚到銑床前切磋技藝……與此同時(shí),班組生產(chǎn)效率和質(zhì)量也有了質(zhì)的飛躍。“王剛班”在承擔(dān)的200多項(xiàng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件研制生產(chǎn)中,實(shí)現(xiàn)“零缺陷”優(yōu)質(zhì)交付。

王剛不僅自己參加各種技能大賽,還鼓勵(lì)班組成員都去參賽。為了讓大家取得好成績,王剛帶著大家去書店買書,還把自己參賽用過的書籍、資料毫無保留地拿出來,分享參賽心得。短短幾年間,“王剛班”員工的技能水平實(shí)現(xiàn)了“三級(jí)跳”:原來的初級(jí)升為中級(jí),中級(jí)升為高級(jí),高級(jí)成為技師,有的還成為專家型技術(shù)帶頭人,獲得“技能帶頭人”“技術(shù)標(biāo)兵能手”“青年崗位能手”稱號(hào)的員工占班組人數(shù)的一半以上。班組員工不斷在各級(jí)技能大賽中摘金奪銀,連續(xù)7次奪得全國、省、市技能大賽的“銑工冠軍”。

2011年,“王剛勞模創(chuàng)新工作室”成立了,這是公司為王剛等技能精英搭建的另一個(gè)大顯身手的舞臺(tái)。這里集聚了來自不同生產(chǎn)廠、不同工種的各級(jí)勞模、技能精英54人,“哪里有技術(shù)難題,哪里就有我們勞模創(chuàng)新工作室!”成立之初,王剛作出了莊嚴(yán)的承諾。工作室采取“顧問專家領(lǐng)軍、生產(chǎn)攻關(guān)同步、創(chuàng)新育人并舉”的措施,在科研生產(chǎn)中解決了大量技術(shù)難題,實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)技術(shù)突破,平均提高效率150%以上,先后獲得十幾項(xiàng)國家發(fā)明專利,創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化400多項(xiàng)……

近年來,全國各地的私企老板和一些企業(yè)慕名前來,許以高薪聘請王剛,都被他婉言謝絕了。獲得殊榮后,王剛并沒有陶醉不已,依舊是那么樸實(shí)謙遜,真誠大度,依然堅(jiān)持奮斗在生產(chǎn)第一線。當(dāng)同事紛紛猜測成名后的王剛下一步將如何飛黃騰達(dá)時(shí),他卻實(shí)實(shí)在在地跟大家“攤牌”了:“銑工是我的強(qiáng)項(xiàng),沈飛是我的家。離開這個(gè)崗位,撇下這個(gè)家,我什么都不是。只要肯把付出作為一種追求,干啥都會(huì)有作為,有出息。”

王剛的故事還有很多很多,本文不可能逐一描述。但我們知道,王剛、“王剛班”“王剛勞模創(chuàng)新工作室”正在迎接新挑戰(zhàn),破解新問題,求得新突破,將為我國航空工業(yè)發(fā)展和國防現(xiàn)代化建設(shè)不斷建立新功。“既做航空人,就知責(zé)任重。作為一名當(dāng)代航空工人,就是要做到‘守土有責(zé)’。學(xué)一行就得鉆一行,干一行就要愛一行!”王剛的話語中充滿著自信與執(zhí)著。