北極冬季季節性海冰雙模態特征分析

郝光華,蘇潔*,黃菲

(1. 中國海洋大學 物理海洋教育部重點實驗室,山東 青島 266100)

北極冬季季節性海冰雙模態特征分析

郝光華1,蘇潔1*,黃菲1

(1. 中國海洋大學 物理海洋教育部重點實驗室,山東 青島 266100)

近年來北極海冰快速變化,北極中央區邊緣正由以多年冰為主轉為季節性海冰為主。通過對北極冬季季節性海冰的EOF分解發現,2002-2012年期間北極季節性海冰變化的前兩模態主要體現為2005年和2007年的季節性海冰距平。其中第二模態主要體現了北極海冰在2005年的一種極端變化,而第一模態不僅體現了北極海冰在2007年的變化,還體現了北極季節性海冰的從負位相到正位相的轉變。通過比較發現,在研究時段北極季節性海冰最主要的變化發生在北極太平洋扇區,在2007年,冬季季節性海冰距平發生位相轉變,2007-2010年一直維持正位相,北極太平洋扇區冬季季節性海冰保持顯著正距平。太平洋扇區表面溫度最大異常也發生在2007年,從大氣環流來看,2007年之后波弗特海區異常高壓有利于夏季太平洋扇區海冰的減少,而西風急流的減弱有利于夏季波弗特海區異常高壓的維持,結合夏季海冰速度,順時針的冰速分布有利于海冰離開太平洋扇區,因而會導致冬季太平洋扇區季節性海冰轉為正距平并且從2007年一直維持到2010年。

北極;季節性海冰;海冰密集度;雙模態特征

1 引言

季節性海冰主要存在于冬季和夏季海冰外緣線之間,具有明顯的季節變化,季節性海冰冬季覆蓋范圍較大,春季開始融化,夏季基本會被融化掉,沒有融化掉的部分就是多年冰。研究表明,隨著氣候變暖,近10年北極多年冰面積減少比總體海冰面積減少的更為顯著[1—2],具有多年冰轉變為一年冰的趨勢[3—4],在這種情況下,北極海冰的特征發生了較大的變化,即多年冰減少,季節性海冰增多,季節性海冰的年際變化具有增大的趨勢。

近10年以來,伴隨著北極海冰的快速減少,北極多年冰發生了急劇的減少[5],2007年多年冰范圍只有1979-2007平均范圍的40%[6—7],北極海冰的減少,尤其是多年冰的減少,是全球變暖大趨勢下熱力作用和動力作用共同的結果,北極多年冰的減少是長期累積的結果[8—9],由于缺少連續異常冷的環境,多年冰難以恢復到20世紀80年代的水平[6],多年冰的減少導致北極海冰整體冰厚變薄,最新的研究表明,2007年北極中央區出現開闊水區域,對于太陽輻射的吸收產生了重要的影響[6]。北極中央區的海冰厚度從1980年的3.64 m下降到了2008年的1.89 m,下降了近48%[10],而且季節性海冰的厚度也在減小;海冰對于風和氣溫的響應更敏感,容易出現快速的響應,導致海冰的急劇減少[11],使得北極海冰通過弗拉姆海峽向外的輸送增加,觀測表明,從弗拉姆海峽輸出的海冰面積在2007-2008冬季增加了37%[12];同時,由于開闊水比例的增加而引發的正反饋機制加速了北極海冰的減少。北極多年冰在過去的30年減少的速度要快于北極海冰減少的速度[2,13—14],最終的結果就是北極季節性海冰范圍的增加[4],使得北極中央區海冰開始變為季節性海冰,尤其是在中央區邊緣,北極正在由多年冰為主向季節性海冰覆蓋轉變[3]。

目前,季節性海冰的范圍越來越大,尤其是在北冰洋太平洋扇區一側更為明顯。繼2007年和2012年北極海冰兩次達到歷史最小范圍之后,北極海冰夏季融化的范圍已經影響到了北極中央區,這里過去是北極多年冰分布的主要區域。柯長青等[15]指出,北極多年冰減少的區域就是北極季節性海冰增加的區域。季節性海冰的范圍越來越大,北極夏季開闊水的范圍也就越來越大,吸收更多的太陽輻射。自1995年以來,北極海冰開始融化的時間為負距平,而開始凍結的時間為正距平,說明伴隨著北極海冰的減少,北極海冰開始融化的時間在不斷的提前,而開始凍結的時間在推遲,這也導致了北極海冰融冰期的延長,加速了海冰的減少[16—17]。1979-2006年,北極季節性冰區的平均無冰季節長度以每年1.1 d的速度增長,而到2007年平均無冰季節長度達到了168 d[18]。北極海冰融化季節時間長度的增加,伴隨著北極海冰融化的增多。近年來,隨著北極海冰的減少,夏季北極海冰的范圍不斷向北極中央區撤退,因而,在冬季的時候會有更多的季節性海冰生成,意味著北極多年冰的減少,因而研究北極季節性海冰的變化對于理解北極海冰的變化有重要意義。

2 數據

本文研究主要采用的數據為基于動態系點值ASI算法[19]使用AMSR-E數據反演得到的海冰密集度,空間分辨率為6.25 km×6.25 km。為分析季節性海冰與大氣環流的關系,本文還選取了2001-2011年來自于NCEP/NCAR再分析月平均數據集,該資料是美國國家環境預測中心(National Center for Environmental Prediction)和美國國家大氣研究中心(National Center for Atmospheric Research)合作進行全球數據同化得到。本文使用的資料包括海平面氣壓場,表面氣溫場以及500 hPa位勢高度場,水平分辨率為2.5°×2.5°。

為研究冰速場變化對季節性海冰的影響,還采用了美國冰雪數據中心提供的月平均的冰速數據,該數據為分辨率25 km× 25 km的等面積投影網格數據[20]。該數據由多個衛星遙感數據同化得到,包括AVHRR(Advanced Very High Resolution Radiometer),SMMR(Scanning Multichannel Microwave Radiometer)以及SSM/I(Special Sensor Microwave/Imager)和國際北極浮標計劃(IABP)的實測數據。在月平均處理時,保證每個格點的數據不少于20 d,進行了良好的質量控制。

3 季節性海冰雙模態特征研究

海冰密集度的分類反演可以得到多年冰和一年冰密集度,通過海冰密集度分類反演得到季節性(一年冰)海冰密集度數據,是研究北極季節性海冰的最佳途徑,而國際上目前尚無海冰分類密集度數據(一年冰和多年冰)發布。本文采用了基于動態系點值ASI算法反演的總體海冰密集度[19],結合參考多年冰密集度[21],得到北極季節性海冰密集度。其中,參考多年冰密集度的獲取方式如下,首先分別選取每年海冰范圍最小值當天的海冰密集度場為基礎,并分別統計比較每個格點從前一年9月到當年9月每天的海冰密集度值,把每個格點在一年中出現過密集度為0的點密集度設為0,而密集度不為0的點的海冰范圍最小值當天的密集度就作為當年的參考多年冰密集度。我們首先利用總體海冰密集度分析近10年北極海冰的整體狀況,繼而在此背景下研究北極冬季季節性海冰的變化特征及其相應的大氣環流的特征。

3.1 2002-2011年北極海冰分布及變化

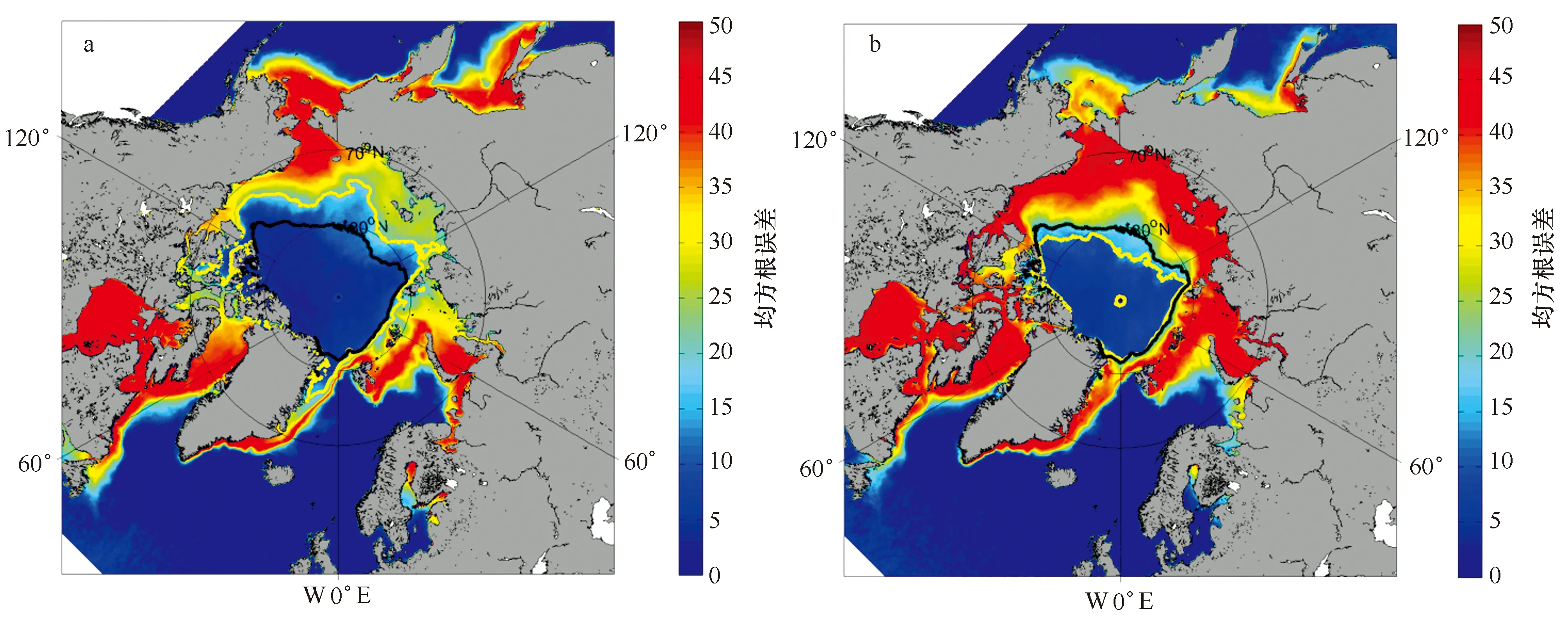

為了能夠反映出北極海冰密集度的變率,本文計算了2002-2011年冬半年和夏半年海冰密集度距平場的均方根差(圖1)。均方根差的分布狀態和平均海冰密集度的分布基本呈相反的狀態,平均海冰密集度大的區域均方根差小,反之亦然。均方根差的分布具有明顯的分界線,90%海冰密集度等值線包圍的區域內,均方根差基本為0,說明海冰密集度相對穩定,而變率最大的區域分布在北極邊緣海,包括太平洋一側的楚科奇海,白令海和鄂霍次克海以及大西洋一側的拉布拉多海、戴維斯海峽、巴芬灣、丹麥海峽、格陵蘭海以及巴倫支海。除了邊緣海外,北極中央區邊緣部分海冰密集度距平的均方根差在20%左右。

均方根差大于30%的區域基本為季節性海冰覆蓋,而且夏半年會比冬半年明顯的向高緯度延伸,中央區域常年被海冰覆蓋,中央區邊緣冬季被海冰覆蓋,夏季海冰不完全消失,決定于北極夏季海冰的融化程度。北極海冰密集度距平均方根差大的區域也就是北極海冰變化大的區域,因此,北極海冰變化最顯著的地方在北極中央區邊緣以及北極邊緣海,比較穩定的是北極中央區海冰。在北冰洋同一緯度上的海冰分布,靠近太平洋一側的平均海冰密集度距平的均方根差要明顯大于靠近大西洋一側,而且靠近太平洋一側的區域是北極海冰變化的關鍵區域,存在著多年冰和季節性海冰之間的轉變,因此本文將重點關注介于北極中央區和北極邊緣海之間部分的海冰變化,這部分海冰正在由多年冰向季節性海冰轉變,其在夏季的退縮是北極海冰變化的關鍵部分。

圖1 2002-2011年冬半年(10月至翌年3月,a)和夏半年(4-9月,b)北極海冰密集度距平的均方根誤差 Fig.1 The root mean square error of Arctic sea ice concentration anomaly during winter time (October to next March,a) and summer time (April to September,b) from 2002 to 2011黑線為全年平均的90%海冰密集度等值線,黃線為冬半年或者夏半年平均的90%海冰密集度等值線Black line is 90% of the annual average of sea ice concentration contour,yellow line is the winter time or summer time averaged 90% sea ice concentration contour

圖2 2002-2010年北極冬季(10月至翌年3月)季節性海冰密集度距平場分布Fig.2 The seasonal sea ice concentration anomaly of the Arctic during winter time (October to next March) from 2002 to 2010

3.2 2002-2011年北極季節性海冰的年際變化

基于動態系點值ASI算法[19]反演得到的2002-2011年北極海冰密集度數據,結合3.1節提到的參考多年冰[21]作為標準,得到北極季節性海冰的海冰密集度。具體做法為每年3月及之前逐日海冰密集度減去上一年的參考多年冰密集度,9月之后的逐日海冰密集度減去當年的參考多年冰密集度。將每年10月到翌年3月的逐日海冰密集度和參考多年冰密集度之差進行時間平均,作為本文的季節性海冰密集度,用來研究北極冬季季節性海冰的年際變化。

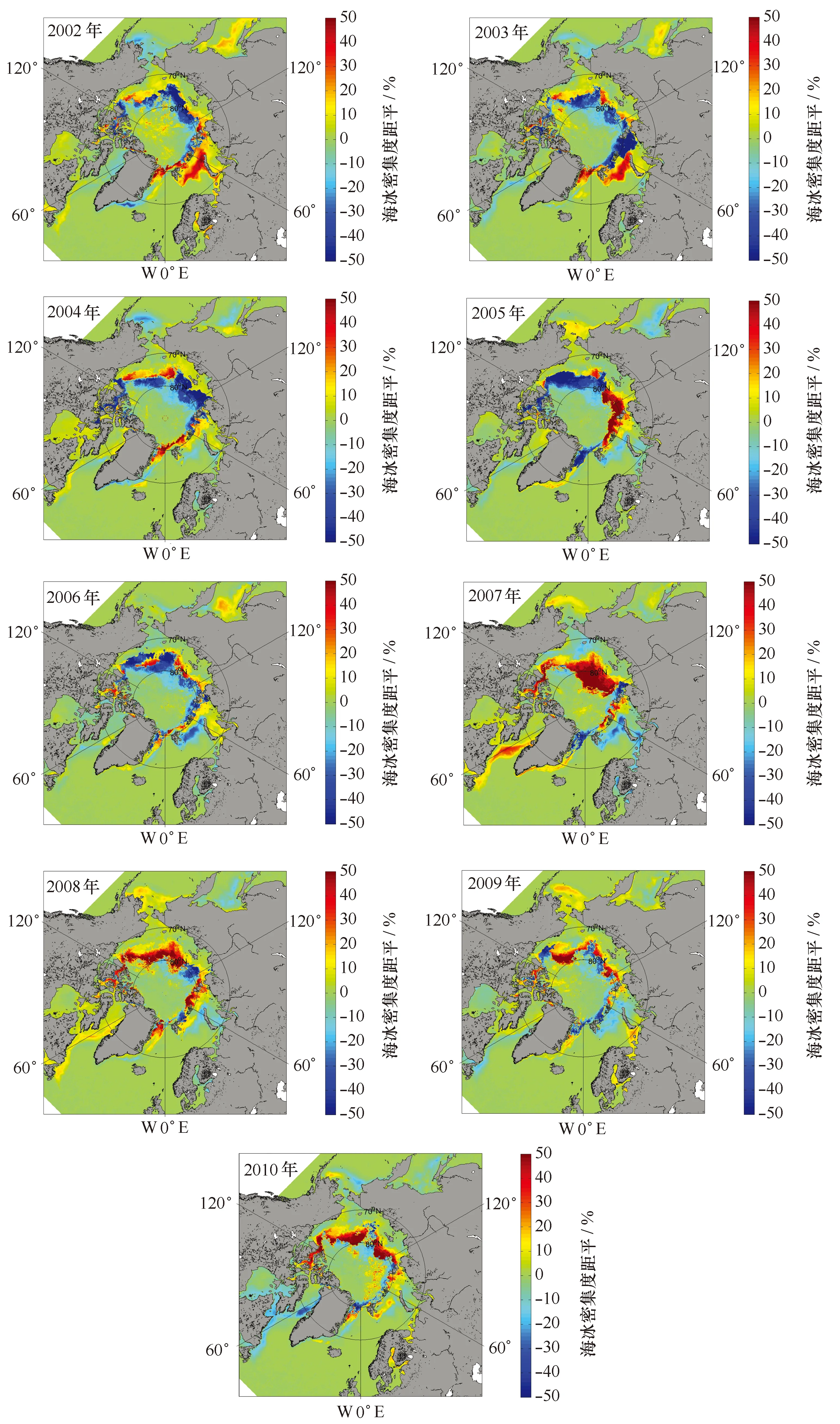

伴隨著北極夏季海冰的減少,北極多年冰也在減少,而季節性海冰在增多。2005年冬季季節性海冰在波弗特海一側偏少,而在東西伯利亞海和拉夫捷夫海一側偏多,而2007年,冬季季節性海冰主要分布在東西伯利亞海和拉夫捷夫海,并且延伸至北極中央區。圖2顯示了北極季節性海冰距平的空間分布。在2006年之前(2005年除外),冬季季節性海冰基本以負距平為主,在巴倫支海和波弗特海有正距平的分布。2005年在拉夫捷夫海、喀拉海和巴倫支海為強烈的正距平,而東西伯利亞海沿著中央區邊緣一直到波弗特海都呈現為負距平。2007年北極季節性海冰距平的分布有重要的變化,2007年之后,北極季節性海冰明顯增多,季節性海冰基本以正距平分布為主,2007年最為明顯,尤其是北冰洋太平洋扇區一側的季節性海冰明顯的增加。

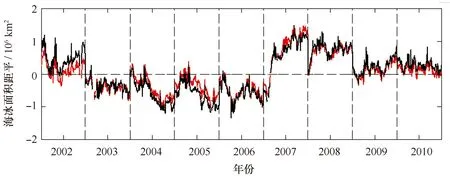

圖3顯示了2002-2011年逐日的北極冬季季節性海冰面積和范圍距平的時間序列,季節性海冰面積和范圍的距平變化很相似,由圖可見,在2002年冬季,季節性海冰面積和范圍均為正距平,而2003-2006年,季節性海冰面積和范圍距平基本為負值,到2007和2008年冬季,季節性海冰面積和范圍的距平明顯增大,為這10年來最大的正距平,之后的2009和2010年的正距平相比于2008和2009年有所減少。季節性海冰距平的變化和北極海冰的變化趨勢是相一致的,在2002年夏季,北極海冰范圍也是自1978年有觀測以來的極小值[22],隨之冬季的季節性海冰出現了正距平。從圖3可以看出,2007年夏季北極海冰范圍達到歷史最小值,因而冬季結冰期的時候,會生成更多的季節性海冰,導致了2007年冬季季節性海冰面積和范圍異常大的正距平,一直持續到2008年。2009年之后的夏季北極海冰最小范圍相比于2007年有了回升,但是冬季季節性海冰仍然是正距平,整體來看,2002-2010年冬季北極季節性海冰面積和范圍的變化基本分為2002,2003-2006以及2007-2010年3個時間段距平正負交替的變化。

圖3 2002-2010年冬季(10月到翌年3月)北極季節性海冰面積和范圍逐日距平場Fig.3 The daily seasonal sea ice area and extent anomaly during winter time (October to next March) during 2002-2010紅線為面積距平,黑線為范圍距平,豎線表示次年3月冬季分隔線 The red line is for the area anomaly,the black line for the extent anomaly and the dotted line represents end of the following March

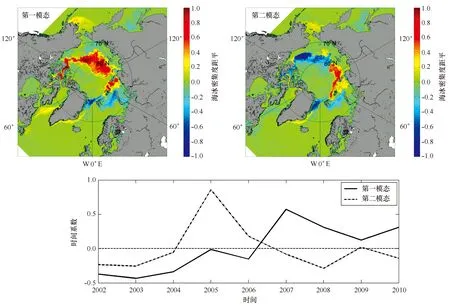

圖4 冬季季節性海冰密集度距平EOF前兩模態空間分布(a、b)和時間系數(c)Fig.4 The first two EOF mode’s spatial distribution (a,b) and time coefficient (c) of the seasonal sea ice concentration anomaly during winter time

圖5 2002-2010年北極冬季(10月至翌年3月)季節性海冰密集度距平場分別和EOF前兩模態空間分布場的相關關系Fig.5 The spatial correlation of seasonal sea ice concentration anomaly of winter time (October to next March) with the first two EOF modes distribution from 2002 to 2010

3.3 北極季節性海冰的雙模態特征

為了能夠得到冬季季節性海冰的分布,首先要根據北極海冰的特殊季節性特點進行季節劃分,選取了10月至翌年3月作為北極冬季。對得到的冬季的季節性海冰密集度進行經驗正交函數EOF(Empirical Orthogonal Function)分解,得到其空間分布和時間系數,其中前兩模態的方差貢獻為46%。從圖4可以看出,第一模態和第二模態的空間分布都呈現帶狀分布,第一模態展示了季節性海冰在太平洋扇區一側和大西洋扇區一側的不同變化,第二模態展現了其變化振幅明顯的區域既不是位于北冰洋中央區,也不是位于均方根差大的區域,而是位于北極中央區和邊緣海之間的過渡區域以及格陵蘭島的東側。從第一模態空間分布來看,除了其正異常的分布,在楚科奇海和歐亞海盆一側還有負異常分布。第一模態時間系數基本呈現增大的趨勢,結合第一模態的空間分布和時間系數可以看出,以2007年為分界線,自2007年北極中央區季節性海冰開始增加,說明邊緣區附近的多年冰在融化季融化消失;2007年出現最大變化,之前被多年冰覆蓋的區域現在被季節性海冰所覆蓋,楚科奇海和歐亞海盆等邊緣海為季節性海冰覆蓋,呈現明顯的負異常。結合圖2可以看出,在大西洋一側,略有減少的趨勢,但是相比于太平洋扇區一側,其變化并不明顯。汪代維和楊修群指出,冬季(2-4月)北極海冰面積異常變化的關鍵區,主要位于北大西洋一側的格陵蘭海、巴倫支海和戴維斯海峽以及北太平洋一側的鄂霍次克海和白令海[23]。在中央區邊緣的正位相區域,無論其為多年冰還是季節性海冰,在冬季都會被海冰覆蓋,進一步說明了其正在由多年冰向季節性海冰覆蓋轉變。

從時間系數可以看出,兩個模態的峰值分別為2005和2007年,而從空間分布可以看出,第一模態和2007年海冰距平非常相似,而第二模態與2005年季節海冰距平分布相似,而且從時間上看,第二模態的峰值發生在2005年,先于第一模態的峰值發生時間(2007年),這與圖2給出的2005年以及2007年北極季節性海冰的距平變化相一致。圖5顯示了季節性海冰距平空間分布和EOF前兩模態空間分布的相關關系,相關關系最大的分別為2007年和2005年,因而其EOF的前兩模態表現出來的特征主要為2005年和2007年北極季節性海冰的距平特征,說明2005和2007年在北極近10年海冰變化的重要性,結合歷史數據可知,2005年曾是北極海冰范圍歷史最小值,而2007年是緊隨之后的北極海冰范圍歷史最小值。分別以2005年和2007年為界,取其前后季節性海冰密集度平均的差值和EOF前兩模態做空間相關,可以看出2005年前后之差和第二模態的相關系數為0.34,2007年前后之差和第一模態的相關系數為0.94。可見,第二模態反映的是2005年北極季節性海冰變化的個例,而第一模態的變化不僅反映了2007年北極季節性海冰的變化,更反映了北極季節性海冰2007年前后的轉型,而北極海冰在2007年急劇的減少,使得北極海冰發生了不可逆轉的變化[6]。另外,從季節性海冰的距平分布看,北極季節性海冰的這種轉變主要集中在太平洋扇區。由圖2可知,太平洋扇區在2007年以負距平為主,而在2007年之后太平洋扇區基本以正距平為主。因而EOF第一模態反映了北極冬季季節性海冰的轉型,尤其是在太平洋扇區,而第二模態可能反映了在這個轉變的過程中的過渡形態,更多的是2005年北極海冰極端情況的一種體現。

4 季節性海冰雙模態特征的大氣環流背景分析

4.1 季節性海冰變化與表面氣溫和氣壓的關系

北極季節性海冰有明顯的年際變化,融化季結束之后基本消失,在3月前后北極海冰范圍達到最大的時候,季節性海冰也隨之達到最大范圍,春季之后北極海冰也是以季節性海冰最先開始融化的,并在夏季快速融化消失。表面溫度是決定北極海冰狀態的關鍵參數,同表面反照率一起,決定了大氣和海洋之間的感熱和潛熱交換,而且還會影響北極海冰的范圍和厚度[4]。張璐等[24]指出,采用氣候態氣溫和逐日氣溫分別強迫同一模式,發現在積分40年之后海表面氣溫的變化對于海冰總體的變化貢獻率超過20%。Francis和Hunter指出白令海和巴倫支海是影響冬季北極海冰最大范圍的兩個關鍵海區[25];受到風和表面溫度的影響,北極冬季海冰的減少主要是巴倫支海表面氣溫升高引起的,北極海冰減少還會造成中緯度冬季型天氣系統北縮[26]。

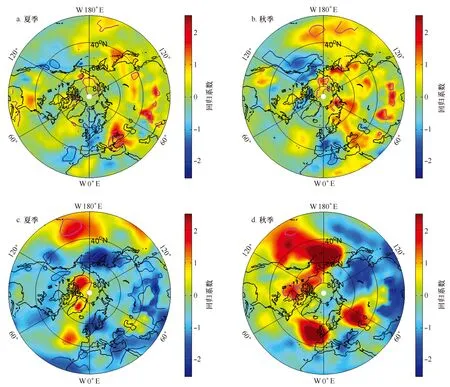

本文使用NCEP/NCAR的月平均的表面氣溫數據,選取了20°N以北的區域,研究時段為2002-2011年。分別以每年春季(4-6月),夏季(7-9月),秋季(10-12月),冬季(1-3月)和次年春季(4-6月)表面氣溫與季節性海冰EOF分解時間系數進行回歸。從春季一直到秋季,在北冰洋太平洋扇區一側,第一模態時間系數和表面溫度有很好的正相關性,而夏季和秋季相關性更高,是重點關注的季節,圖6a、b給出了夏季和秋季表面氣溫與季節性海冰的相關場。可見,表面氣溫在夏季和秋季越高,冬季季節性海冰就會越多。在冬季和翌年春季,則與美國氣溫有很好的相關性(圖略),第一模態可以看出,春、夏、秋季太平洋扇區氣溫都顯著升高,美國冬季和翌年春季呈現西冷東暖的異常分布。季節性海冰第一模態時間系數與海表面氣壓場的回歸(圖6c、d)可以看出,夏季和秋季波弗特海受到波弗特高壓的控制,而在西伯利亞上空有低壓控制,在高壓和低壓之間的強南風,有利于低緯度熱量的輸送。結合表面氣溫和海表面氣壓來看,夏季波弗特高壓和西伯利亞低壓共同作用有利于南風從低緯度輸送熱量,也有利于海冰離開東西伯利亞海,Stroeve等曾指出,這是2007年海冰突然減少的重要原因[27]。同時,被穿極流卷攜到達大西洋扇區一次,進一步從弗拉姆海峽輸出,離開北冰洋,而且再加上較高的表面溫度,兩者結合,導致了第一模態在2007年夏季的最大位相,即2007年夏季海冰融化的多,因而冬季季節性海冰明顯增多。可以看出,2002、2005和2007年依此分別為北極海冰歷史極小值年份,但是2007年對北極季節性海冰的影響遠大于前兩者,導致北極太平洋扇區季節性海冰由負距平轉為正距平。

通過對季節性海冰的距平及其EOF分解發現,太平洋扇區的季節性海冰距平在2007年有明顯的位相轉換。本文計算了北冰洋太平洋扇區(70°~85°N,120°W~120°E)冬季季節性海冰面積的距平(圖7)。在太平洋扇區,冬季季節性海冰在2007年出現最大正距平,而且在2007-2010年冬季,太平洋扇區一直維持季節性海冰的正距平。可見,2007年北極海冰的變化對于北極海冰的影響一直持續至2010年。所以,北極季節性海冰近10年的變化,主要體現在2007年的轉變。文中計算了太平洋扇區4-9月累積表面氣溫的距平(圖7),同樣,其最大距平出現在2007年,而且冬季太平洋扇區季節性海冰距平和氣溫的變化除了2002、2006及2008年外,兩者變化基本一致,2007年季節性海冰的增加與夏季高溫距平,生成大量開闊水有直接關系,可見太平洋扇區氣溫的升高是2007年北極季節性海冰增加的重要原因之一。

4.2 2007年之后北極季節性海冰位相維持的大氣環流背景

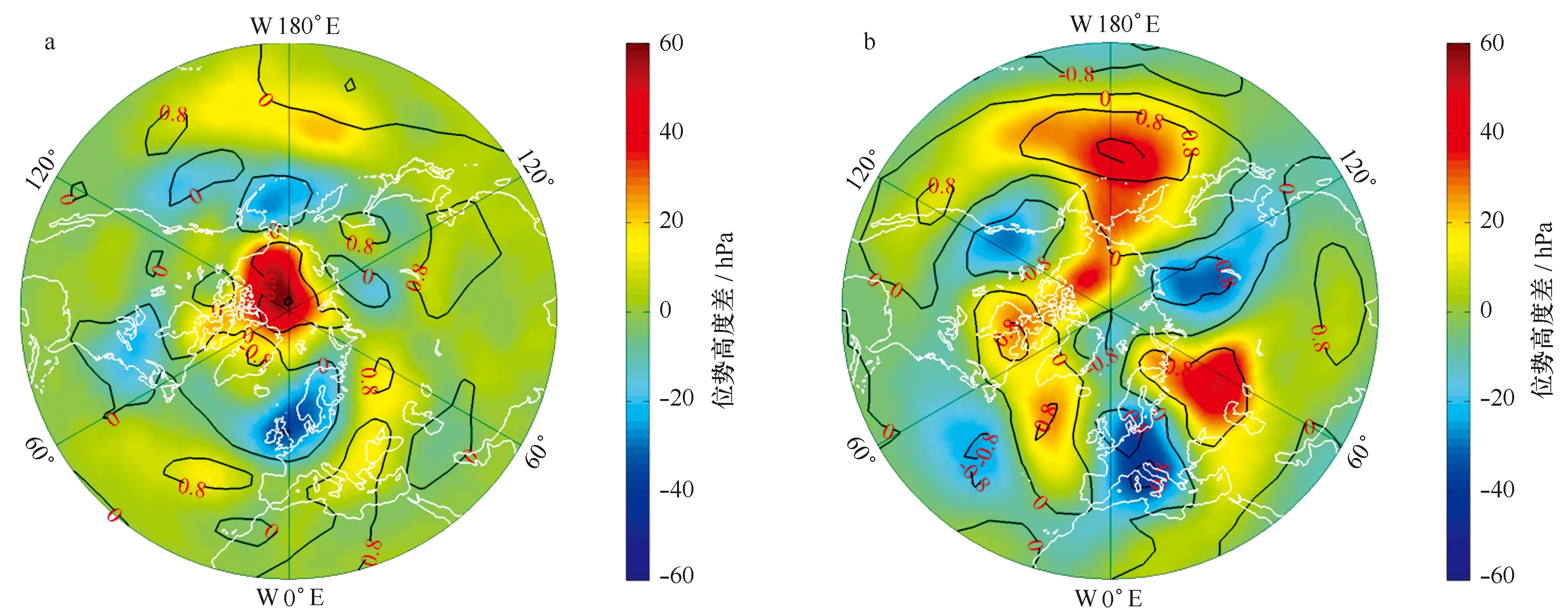

北極冬季季節性海冰EOF分解的前兩模態表明了2002-2010年冬季北極季節性海冰變化的兩個主要模態,EOF第二模態時間序列的峰值發生較早,該模態反映了2005年北極海冰的歷史極小值,更多地反映了個例的極端情況。而第一模態的峰值出現稍晚,該模態不只反映了2007年北極海冰歷史極小值的情況,而且反映了2007-2010年整個時段北極季節性海冰的變化。從圖5的分析中也說明了這一點,為了研究2007年北極季節性海冰變化的維持機制,本文對2007年前后北半球的大氣環流場做了合成分析。從位勢高度來看,從低空到高空基本為正壓模態,主要的環流異常體現為波弗特海區異常高壓,順時針的風場。圖8顯示了500 hPa夏季和秋季的環流異常,夏季大的環流形勢是負AO的異常分布,氣溫和壓強是冷低壓和暖高壓異常的配置,導致波弗特海區異常高壓加強;秋季,中高緯度為三波定常波結構,太平洋阻塞、大西洋阻塞以及烏拉爾山阻塞異常環流加強,這種中高緯度三波定常波結構有利于南北向的動量熱量交換以及波弗特高壓的維持。而且從圖9秋季和冬季的緯向風的合成場可以看出,夏季急流軸基本以減弱為主,特別是東半球,而且急流軸向東向北加強,急流向北收縮也是北極變暖影響的結果。秋季急流減弱的3個主要區域對應位勢高度場上3個主要的阻塞異常環流發生的地方:烏拉爾山、北太平洋和大西洋。200 hPa高空西風急流減弱,也就是緯向環流減弱,有利于經向環流加強,有利于阻塞環流的加強;因而,從200 hPa高空西風急流異常來看,也是有利于波弗特海區異常高壓的維持。

圖6 夏季(7-9月)和秋季(10-12月)表面氣溫(a、b)及海表面氣壓(c、d)與冬季(10月至翌年3月)季節性海冰EOF第一模態時間系數回歸,紅線和藍線分別表示過相關性過95%置信的區域Fig.6 The regression of surface air temperature (a,b) and sea level pressure (c,d) during summer time (July to September) and fall time (October to December) with the first mode time coefficient of seasonal sea ice EOF analysis during winter time (October to next March),the red and blue lines indicate that the region of the correlation over 95%

圖7 太平洋扇區冬季季節性海冰面積距平(實線)和4-9月積溫距平(點線)Fig.7 The seasonal sea ice area anomaly of winter time (solid line) and April to September accumulated temperature anomaly in Pacific sector (dash line)

圖8 2007年前后夏季(7-9月,a)和秋季(10-12月,b)500 hPa位勢高度(填色)和氣溫(等值線)合成場之差Fig.8 The difference synthesis fields of 500 hPa geopotential height and the air temperature during summer time (July to September,a) and fall time (October to December,b) between before and after year

圖9 2007年前后200 hPa夏季(7-9月,a)和秋季(10-12月,b)緯向風場合成場之差(填色)和平均緯向風場(等值線)Fig.9 The difference synthesis fields of 200 hPa zonal wind during summer time (July to September,a) and fall time (October to December,b) between before and after year

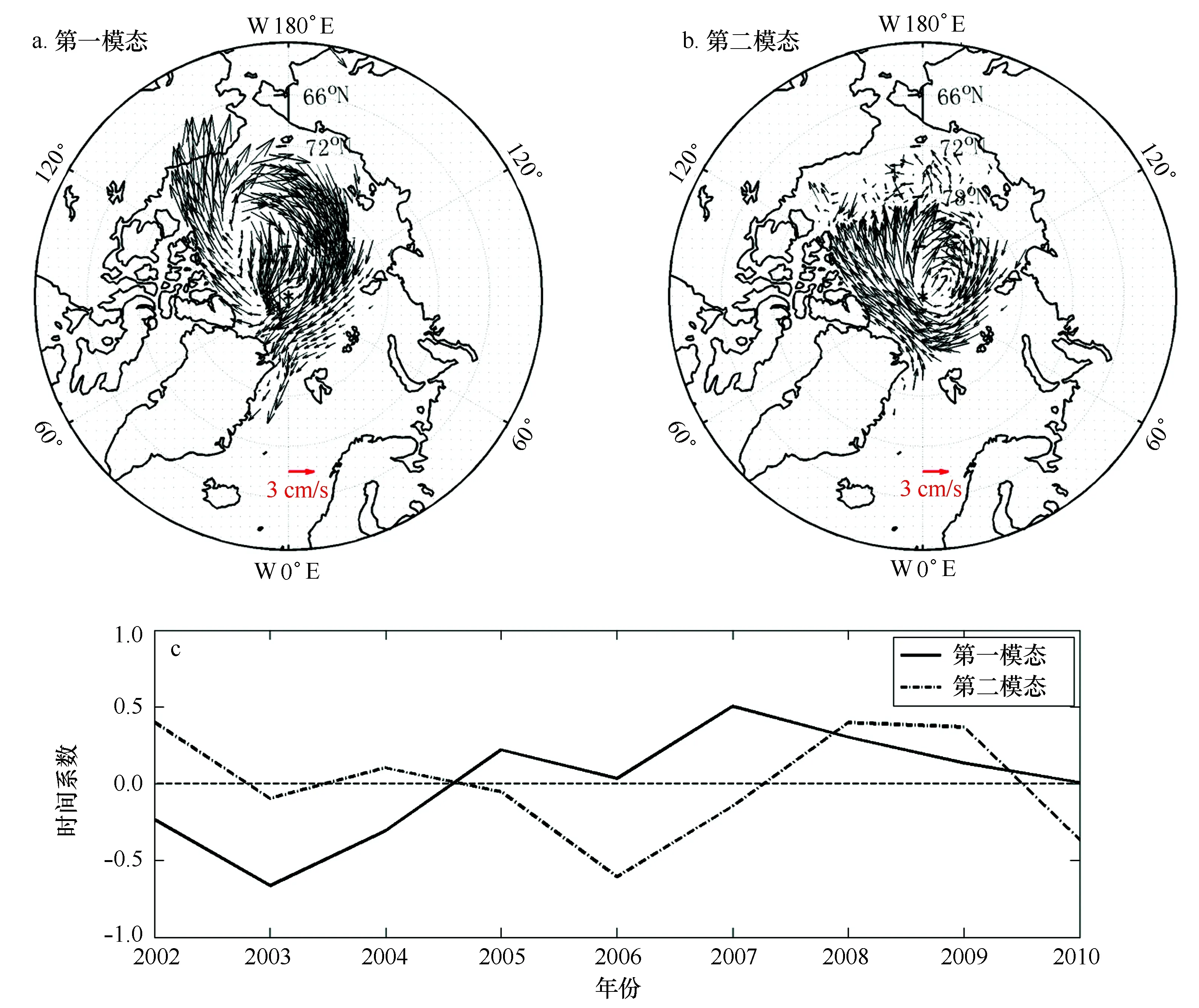

圖10 北極夏季(7-9月)冰速EOF前兩模態空間分布(a、b)和時間系數(c)Fig.10 The first two EOF mode’s spatial distribution (a,b)and time coefficient (c) of the ice drift during summer time (July to September)

為了體現在與不同的大氣環流相互作用下海冰的運動特征,本文同樣對2002-2010年夏季冰速進行EOF分解(圖10),前兩模態方差貢獻為73%,其中第一模態方差貢獻為49%,第一模態主要體現了海冰在夏季的順時針旋轉,尤其是在靠近東西伯利亞海沿岸一側,而且第一模態的時間系數從2005-2007年一直為正值,這與環流異常是相一致的。第二模態主要體現了北極海冰中央區內部的運動。結合兩者來看,2007年的高溫加上環流異常,導致了太平洋扇區靠近東西伯利亞海一側的多年冰被融化,而多年冰融化之后要恢復到之前狀態需要長時間的冷距平,而在2007年之后,除了2009年氣溫異常為負距平外,其余基本為正距平,因而不利于太平洋扇區海冰度過融化季變為多年海冰。同時,季節性海冰對風的響應更敏感,有利于海冰在風場作用下離開東西伯利亞海沿岸,被卷進穿極流,進一步通過弗拉姆海峽離開北極,從圖2和圖4中也可以看出,大西洋扇區一側季節性海冰略有減小的趨勢,這是由于海冰在此堆積,有利于季節性海冰轉變為多年冰。2007年太平洋扇區季節性海冰劇烈增加,而且2007年之后的環流異常有利于夏季太平洋扇區海冰的減少,因而使得2007年北極海冰的減小對太平洋扇區的影響持續到2010年,甚至更久。

5 結論

近十幾年北極海冰快速減少,部分多年冰轉化為季節性海冰,對北極氣候產生重要影響。本文基于AMSR-E數據反演得到的北極海冰密集度,獲取北極季節性海冰密集度場,分析2002-2010年北極冬季季節性海冰的變化特征及其與表面氣溫和海表面氣壓以及與高空環流場的關系,具體結論如下:

(1) 2002-2010年北極冬季季節性海冰的EOF分解分析顯示,2002-2010年北極冬季季節性海冰有增多的趨勢。從空間分布來看,發現2002-2010年北極冬季季節性海冰年際變化的前兩個模態空間分布分別體現了2007年和2005年的北極季節性海冰距平場。其中,第一模態的空間分布不僅體現了2007年北極冬季季節性海冰的變化,還體現了2007年之后北極冬季季節性海冰正距平的持續,為北極季節性海冰近10年的最主要模態,第二模態主要體現了2005年北極季節性海冰變化。從時間系數來看,第一模態整體上有隨時間加強的趨勢,第二模態的峰值在時間上先于第一模態。

(2) 北極季節性海冰近10年的變化呈現大西洋扇區和太平洋扇區的不對稱性,大西洋扇區的季節性海冰略有減少的趨勢,其變化并不明顯,太平洋扇區的季節性海冰以2007年為界具有明顯的位相轉變,由負距平轉變為正距平,并且一直維持到2010年,說明北極季節性海冰的變化主要體現在北冰洋太平洋扇區,更多的海冰由多年冰轉變為季節性海冰。從大氣環流形勢看,低空到高空基本為正壓分布,500 hPa的波弗特海區異常高壓有利于夏季太平洋扇區海冰減少,而200 hPa西風急流軸上緯向風的減弱有利于波弗特海區異常高壓的維持,整體的環流異常有利于北極太平洋扇區夏季海冰減少,維持冬季季節性海冰增多。

由于本文使用的是基于AMSR-E數據反演得到的海冰密集度數據進行分析,因而時間范圍限制在2002-2010年的冬季,因此所得出的結論也只說明了這段時間北極海冰的變化,但是,2002-2010年確實是北極海冰快速變化的9年,其中2002,2005和2007年都是當時的歷史最小值,2008年的北極海冰范圍雖然不是歷史最小值,也僅僅比2007年略大,在這9年,北極冬季季節性海冰的時間序列確實在2007年存在由負到正的轉變,不僅是EOF分解的結果而且北極海冰面積本身呈現出這樣的變化(圖2,3和7),尤其是在太平洋扇區一側。實際上,對美國國家冰雪數據中心SSM/I海冰密集度數據計算的1979-2012年月平均北極海冰面積進行年際變化分段趨勢研究和小波分析結果也顯示,整個北極海冰范圍的變化存在2007年的突變轉折[28],這從側面支持了本文的觀點。可見,伴隨著北極海冰快速變化,北極冬季季節性海冰在增加,2007年實現了從負距平到正距平的轉變。季節性海冰的增加使得北極海冰對于外強迫場的響應更加敏感,有關較長時段的季節性海冰變化值得進一步深入研究。

[1] Maslanik J,Stroeve J,Fowler C,et al. Distribution and trends in Arctic sea ice age through spring 2011[J]. Geophysical Research Letters,2011,38(13): L13502.

[2] Comiso J C. Large decadal decline of the Arctic multiyear ice cover[J]. Journal of Climate,2012,25(4): 1176-1193.

[3] Holland M M,Stroeve J. Changing seasonal sea ice predictor relationships in a changing Arctic climate[J]. Geophysical Research Letters,2011,38(18): L18501.

[4] Comiso J C,Hall D K. Climate trends in the Arctic as observed from space[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change,2014,5(3): 389-409.

[5] Armour K C,Bitz C M,Thompson L A,et al. Controls on Arctic sea ice from first-year and multiyear ice survivability[J]. Journal of Climate,2011,24(9): 2378-2390.

[6] Comiso J C,Parkinson C L,Gersten R,et al. Accelerated decline in the Arctic sea ice cover[J]. Geophysical Research Letters,2008,35(1): L01703.

[7] Kay J E,L’Ecuyer T,Gettelman A,et al. The contribution of cloud and radiation anomalies to the 2007 Arctic sea ice extent minimum[J]. Geophysical Research Letters,2008,35(8): L08503.

[8] Serreze M C,Holland M M,Stroeve J. Perspectives on the Arctic’s shrinking sea-ice cover[J]. Science,2007,315(5818): 1533-1536.

[9] Lindsay R W,Zhang J. The thinning of Arctic sea ice,1988-2003: Have we passed a tipping point?[J]. Journal of Climate,2005,18(22): 4879-4894.

[10] Kwok R,Rothrock D A. Decline in Arctic sea ice thickness from submarine and ICESat records: 1958-2008[J]. Geophysical Research Letters,2009,36(15): L15501.

[11] Lindsay R W,Zhang J,Schweiger A,et al. Arctic sea ice retreat in 2007 follows thinning trend[J]. Journal of Climate,2009,22(1): 165-176.

[12] Smedsrud L H,Sorteberg A,Kloster K. Recent and future changes of the Arctic sea-ice cover[J]. Geophysical Research Letters,2008,35(20): 293-310.

[13] Comiso J C. A rapidly declining perennial sea ice cover in the Arctic[J]. Geophysical Research Letters,2002,29(20): 17-1-17-4.

[14] Cavalieri D J,Parkinson C L. Arctic sea ice variability and trends,1979-2010[J]. The Cryosphere,2012,6(4): 881-889.

[15] 柯長青,彭海濤,孫波,等. 2002年-2011年北極海冰時空變化分析[J]. 遙感學報,2012,17(2): 452-466.

Ke Changqing,Peng Haitao,Sun Bo,et al. Spatio-temporal variability of Arctic sea ice from 2002 to 2011[J]. Journal of Remote Sensing,2012,17(2): 452-466.

[16] Markus T,Stroeve J C,Miller J. Recent changes in Arctic sea ice melt onset,freezeup,and melt season length[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans (1978-2012),2009,114(C12): C12024.

[17] Stroeve J C,Markus T,Boisvert L,et al. Changes in Arctic melt season and implications for sea ice loss[J]. Geophysical Research Letters,2014,41(4): 1216-1225.

[18] Rodrigues J. The increase in the length of the ice-free season in the Arctic[J]. Cold Regions Science and Technology,2009,59(1): 78-101.

[19] Hao Guanghua,Su Jie. A study on the dynamic tie points ASI algorithm in the Arctic Ocean[J]. Acta Oceanologica Sinica,2015,34(11),doi:10.1007/s13131-015-0659-y.

[20] National Snow and Ice Data Center. Polar Pathfinder daily 25 km EASE-grid sea ice motion vectors[OL]. http://nsidc.org/data/docs/daac/nsidc0116_icemotion.gd.html

[21] Hao Guanghua,Su Jie. Study of multiyear ice concentration retrieval algorithms using AMSR-E data[J]. Acta Oceanologica Sinica,2015,34(9):1-10.

[22] Serreze M C,Maslanik J A,Scambos T A,et al. A record minimum arctic sea ice extent and area in 2002[J]. Geophysical Research Letters,2003,30(3): 1110.

[23] 汪代維,楊修群. 北極海冰變化的時間和空間型[J]. 氣象學報,2002,60(2): 129-138.

Wang Daiwei,Yang Xiuqun. Temporal and Spatial Patterns of Arctic sea ice variations[J]. Acta Meteorologica Sinica,2002,60(2): 129-138.

[24] 張璐,張占海,李群,等. 近30年北極海冰異常變化趨勢[J]. 極地研究,2009,21(4): 344-352.

Zhang Lu,Zhang Zhanhai,Li Qun,et al. Status of the recent declining of Arctic sea ice studies[J]. Chinese Journal of Polar Research,2009,21(4): 344-352.

[25] Francis J A,Hunter E. Drivers of declining sea ice in the Arctic winter: A tale of two seas[J]. Geophysical Research Letters,2007,34(17): L17503.

[26] 魏立新,張海影. 北極海冰減少的氣候效應研究[J]. 海洋預報,2005,22(9):56-61.

Wei Lixin,Zhang Haiying. The climate effect due to the decrease of Arctic sea ice[J]. Marine Forecasts,2005,22(9):56-61.

[27] Stroeve J,Serreze M,Drobot S,et al. Arctic sea ice extent plummets in 2007[J]. Eos,Transactions American Geophysical Union,2008,89(2): 13-14.

[28] 王宏,周曉,黃菲. 大氣環流優勢模態對北極海冰變化的響應 I.北極濤動[J]. 海洋學報,2015,37(11):57-67.

Wang Hong,Zhou Xiao,Huang Fei. Response of dominant mode for atmospheric circulationin northern hemisphere to the accelerated decline of Arctic sea Ice:I. the Arctic Oscillation[J]. Haiyang Xuebao,2015,37(11):57-67.

Analysis of the dual-mode feature of Arctic seasonal sea ice

Hao Guanghua1,Su Jie1,Huang Fei1

(1.KeyLaboratoryofPhysicalOceanography,MinistryofEducation,OceanUniversityofChina,Qingdao266100,China)

The change of Arctic sea ice change rapidly mainly occurred in the edge of central Arctic region in recent years. The edge area of the central Arctic is tending to be covered by seasonal ice which was dominated by multiyear ice in the past. The analysis in this paper shows that the first two EOF modes of seasonal sea ice anomaly mainly shows the characteristics of sea ice of year 2007 and 2005. The second mode mainly reflects an extreme change of Arctic sea ice in 2005,while the first mode not only reflects the change of Arctic sea ice in 2007,but also reflects a phase shift of seasonal sea ice in winter during 2002-2010. During the study period,the seasonal sea ice variability mainly occurs in the Pacific sector of the Arctic Ocean. The phase of seasonal sea ice anomaly is negative before 2007 and shifts to positive after 2007,and the positive phase continues to 2010. The maximum anomalies of surface temperature in Pacific sector occur in 2007. And the anomaly high air pressure in Beaufort Sea region helps to reduce the summer sea ice in the Pacific sector,and the weakened westerly jet is in favor of positive anomaly high air pressure in Beaufort Sea region in summer and autumn. Also the clockwise ice velocity distribution is in favor of ice leaving from the Pacific sector,which will lead to the positive seasonal ice anomalies in winter maintained from 2007 to 2010 in Pacific sector.

Arctic; seasonal sea ice; ice concentration; dual-mode feature

2015-05-15;

2015-06-06。

國家重點基礎研究發展計劃(973)全球變化研究重大科學研究計劃項目(2015CB953900,2013CBA01800);國家自然科學委員會重點基金項目(41330960)。

郝光華(1988—),男,山西省長治市人,博士研究生,從事海洋-大氣相互作用研究。

*通信作者:蘇潔(1966—),女,山東省青島市人。E-mail:sujie@ouc.edu.cn

10.3969/j.issn.0253-4193.2015.11.002

P731.15

A

0253-4193(2015)11-0011-12

郝光華,蘇潔,黃菲. 北極冬季季節性海冰雙模態特征分析[J]. 海洋學報,2015,37(11): 11-22,

Hao Guanghua,Su Jie,Huang Fei. Analysis of the dual-mode feature of Arctic seasonal sea ice[J]. Haiyang Xuebao,2015,37(11): 11-22,doi:10.3969/j.issn.0253-4193.2015.11.002