六七十年代北京地名修改內情

陳徒手

一夜之間,“張自忠路”改名為“工農兵東大街”,“趙登禹路”改為“中華路”,“佟麟閣路”改為“四新路”

從現存的檔案來看,1965年北京已開始顯露修改地名的苗頭。其中最為矚目的是,曾長期潛藏在國民黨軍隊的中共秘密黨員、率部起義將領張克俠時任林業部副部長,他具名向中央建議更改北京市以張自忠、佟麟閣、趙登禹三人名字命名的街道名稱。張克俠與張、佟、趙曾有西北軍同僚之誼。中央內務部接信后,召開部辦公會議研究,以1951年12月19日政務院“不應以人名做為街道名稱”的指示為由,同意張克俠的意見。1965年2月10日內務部發函致國務院周榮鑫秘書長并轉呈周總理,指出上海市已將此類街道名稱改掉,北京、天津市仍保留未改,擬請總理考慮批示北京市和河北省人民委員會予以更改。

周榮鑫2月22日將此報告批轉給北京市常務副市長萬里閱處,萬里25日轉給副市長吳晗:“吳晗同志,此意見我同意,請酌定。”吳晗即在28日此公文上批道:“同意更名,請規劃局提出意見,報人委決定。”市城市規劃管理局接報后,與相關部門研究確定,將三條路均恢復原名或委婉改名,“張自忠路”恢復原名“鐵獅子胡同”或與“地安門東大街”合并,“佟麟閣路”恢復原名“南溝沿大街”或因緊挨民族文化宮擬改為“民族大街”,“趙登禹路”恢復原名“北溝沿大街”或因南段有政協禮堂擬改為“團結大街”。此份報告還是謹慎地提醒到,“這三條街名是解放前已有的名稱,據了解是國民黨西北軍抵抗日本帝國主義侵略時陣亡的三名軍官的名字,改名后是否對統一戰線的部分人士有影響,我們考慮不好,報請審查批示。”

報告送上后,市規劃局還去信詢問市人委主管文教事務的副秘書長李續剛,李答復說:“暫不復,現還沒定下來。”市委宣傳部部長李琪表態說:“先不改。”此事在文革前是不了了之,各單位借故拖延,沒有下文。涉及統戰問題,高層領導下決心前難免有些含糊。

但是1966年8月文革火熱展開之際,新市委和市委機關群眾組織馬上向中央匯報:“據初步查證,張自忠、趙登禹、佟麟閣等人均非抗日英雄。”一夜之間,“張自忠路”改名為“工農兵東大街”,“趙登禹路”改為“中華路”,“佟麟閣路”改為“四新路”。直到1972年初整頓街道名稱,又借機降低了相應的革命色彩,恢復原本的地理特征,“張自忠路”不用“工農兵東大街”之名,并入“地安門東大街”。主事者又嫌“趙登禹路”之后的“中華路”路小名大,擬改為“白塔寺東街”,而由“佟麟閣路”變身為政治色彩濃郁的“四新路”,這回就直接改為“民族宮南街”。

紅衛兵和廣大革命群眾認為城區四個區是首都的心臟,應該“紅滿城”,擬將西城區改為“紅旗區”,東城區改為“紅日區”,宣武區改為“紅衛區”,崇文區改為“紅光區”

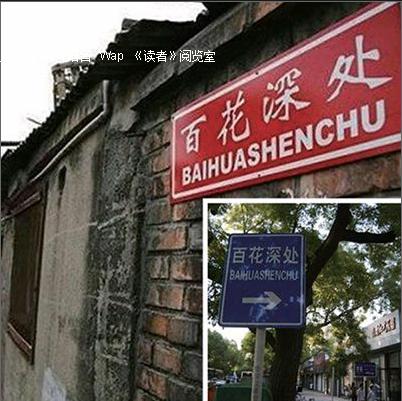

1964年起,北京市花費一年多時間,曾經進行過全市范圍的街道名稱整頓活動。對四個城區的三千五百九十條街巷逐一考評,整合后四城區街道名稱留有二千九百九十四條,對帶有封建迷信、庸俗及重名的街道更改了約百分之四十,意在清除舊思想、舊風俗、舊習慣的毒害,修改了諸如思王庵、纏腳灣、狗房廟、八王墳等名稱,并登報公布,立柱樹牌,匯集整理成冊。

即使在那樣嚴酷的形勢之下,市委對街道名稱的變換還是持慎重的態度。李琪在1965年2月30日一次會議上表示:“舊東西適當保留,有好處……忠孝之類的名稱我們也用,孝順父母,忠于人民。丞相胡同可以不改。”他還明確認為:“紅旗、躍進、人民、東風、火炬、向陽等空洞的抽象的政治口號、政治名稱不要用,革命的節日、革命的事跡也不要用在街巷名稱上,用不好倒麻煩。”李琪等領導的適時表態一時降低了修改地名的熱情,但是更換地名的請求還是經常發生。

1966年六七月間,新市委執掌大權后,北京市文革運動洶涌奔流,新起的學校紅衛兵組織、單位造反組織都不約而同地要求改革不適合時代潮流的已有地名。市人委在1966年9月14日致國務院、市委的請示報告中,回溯了當時的狂熱氛圍。

報告中稱,在討論街道名稱的活動中,紅衛兵和廣大革命群眾認為城區四個區是首都的心臟,應該“紅滿城”,擬將西城區改為“紅旗區”,東城區改為“紅日區”,宣武區改為“紅衛區”,崇文區改為“紅光區”。海淀區大專學校最多,是文革的起源地,改為“文革區”。唯獨沒有改動的是最符合時代精神的“朝陽區”,這是五十年代剛剛起名的東部新建工業區,這也意味著除朝陽區之外的所有城區名稱都要面臨變動。現在坊間流傳,當時要把北京市改為“東方紅市”,但從現有開放的檔案中尚未發現此議。

涉及城區二十三條主要街道名稱的改動,市人委宣稱已有了全盤的考慮,報告中不斷重申是“經過紅衛兵、工農兵和革命群眾的廣泛討論”,從城區的方位一一對應了中國革命歷史的關鍵詞語。將橫貫首都中心的東西長安街、建國門與復興門內外大街擬統一命名為“東方紅大道”,以體現新中國首都的政治地位;東方紅大道的東邊道路擬定為“長征路”,西邊道路因軍隊大院居多而叫“解放軍路”;沿東方紅大道的兩側道路,將依中共黨史中做出特別貢獻的地方來命名,如瑞金、遵義、延安等,報告強調將以此“構成為一條革命歷史的紅線”。最為宏大的提法是,要把前門至南苑的道路命名為“共產主義大道”,市人委做了如此高昂的闡述:“顯示廣大工農兵群眾和紅色革命接班人,在毛主席的領導下,沿著共產主義大道奮勇前進。”

這個送達國務院的報告只是集中關注了中心街區的變動內容,全市更大面積的地名整頓情況并沒有得以及時呈報。市人委會于1966年9月23日正式上報國務院,轉告紅衛兵和來訪的革命群眾的兩條緊急建議,一是請毛主席給“東方紅大道”和“共產主義大道”兩條新命名的大街題字,要求能在國慶節以前把毛主席題字的路名牌制作安裝;二是請國務院迅速批示北京市9月14日報送的“第一批主要街道命名方案”,以便在國慶節前安裝一批新命名的路名牌。

從事后來看,毛澤東并未答應題寫路名牌,而且國務院也沒有徹底同意北京市第一批命名方案的全部內容,像西城、東城、宣武等區名還是照常保留下來。endprint

這無形中就在內部否定了文革初期的“紅遍地”改名浪潮,并悄然形成黨內外的共識

1971年九一三事件之后,政局趨于糾左和務實,一些激進做法也得以制約和變動。地名使用不便的問題也終于擺在市委的議事日程中,當年年底市委指示對文革初期更名的街道情況進行全面調查,結果表明當時改名的街道共有四百二十一條,并首次定性為:“這些路名的改變,既未經批準,多數路名也未為群眾所接受,比較混亂。”這就變相以市委的名義,委婉、間接地否定了文革初期狂熱的改地名活動。

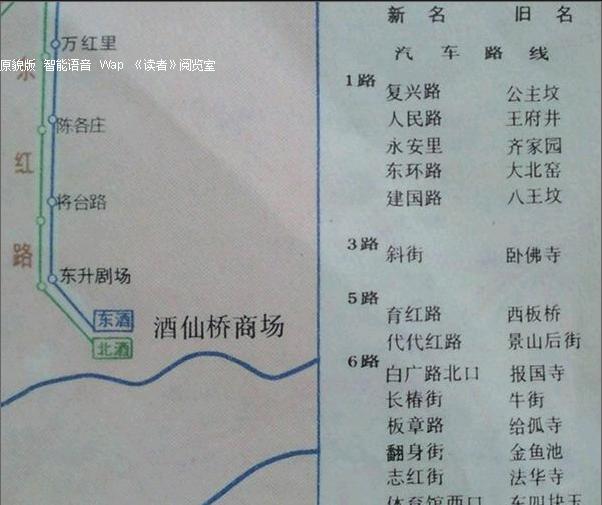

北京市有關部門召集會議進行研究之后,很快向高層提出建議,就是恢復文化革命前原有名稱的街道胡同三百七十九條。令人驚訝的是,人們很快平靜地接受這樣“復辟”的現實。大家傳誦的新聞是,最熱鬧的“人民路”恢復為“王府井大街”,“南昌路”恢復為“崇文門外大街”,“代代紅路”恢復為“景山東街”等等,而這樣大規模清理紅色標記的行動并沒有聲張,市委市人委只是簡單行文一張就低調完成。

文革初期改名的街道,市里只考慮保留十六條,理由是“已為群眾所接受”。位于蘇聯駐華大使館前的東揚威路,在文革初期已由周恩來直接確認為“反修路”,幾乎是全城首個實地換置的新路名牌。此次原本意見是“恢復原名”,但某位領導在報告原稿上面用鉛筆批示“不動”。另一個敏感的地名為“反帝路”,高層考慮到尼克松準備訪華,其先遣隊已到京,現在若將“反帝路”的牌子拆掉,容易引起外界的誤解。市公安局局長劉傳新指示:“反帝路的牌子也不要動。”至此,涉及拆除在文化大革命期間未經批準更改的路名牌子專題,市公安局軍管會值班室于1971年底報告,目前除反修路和反帝路的牌子未拆掉外,其余都已拆除。

1972年開始路名整頓,效率低下,門牌安置工作直到1973年底也未見成效。據統計,需要更換門牌約三萬多個。值得注意的是,1974年11月14日市整頓辦公室上報《關于整頓城近郊區街道名稱的材料》,罕見地稱文革初期紅衛兵小將破四舊立四新的舉動為“同時也受極‘左思潮的影響”,只是肯定了反修路、反帝路、五四大街等新街名很有意義,承認了當時的舉措失當:“因為是自發地搞起來的,帶‘紅字的太多,達七十一個容易混淆(如紅兵、紅小兵、紅江、紅湖、紅塔、紅電等),有些名稱作為街道名稱也不合適(如紅到底、紅寶書胡同等)。這幾年來的實踐也未被群眾所接受,習慣上還用原有名稱(如頤和園、王府井大街等),反而給信件投遞、消防急救、群眾查找等帶來不便。”這無形中就在內部否定了文革初期的“紅遍地”改名浪潮,并悄然形成黨內外的共識,但極力回避公開表態,沒有隨意在黨內文件、報刊上提及。

據1974年11月18日《全市路名整頓數字》顯示,全市519條主要街道胡同名稱之中,恢復文革前原名稱的有389條,文革初期被紅衛兵、群眾組織修改名稱的僅剩14條。1975年11月14日,市革委會批復朝陽區革委會,同意將“曙光里”改回原名“垡頭”,“東紅路”改回“酒仙橋”,“大寨路”改回呼家樓。這是文革結束前、目前所能查閱到的涉及改名的最后一筆官方記錄。endprint