細說游學

“游學”, 也叫“修學旅游”,最早起源于英國,距今已有數(shù)百年歷史,介于游與學之間,同時又融合了學與游。馬可·波羅游歷中國17年、阿倍仲麻呂遣唐留學、諾貝爾游歷俄美、達爾文環(huán)球考察,這些故事都透露出游學曾是世界各國的一種傳統(tǒng)學習教育方式。

中國游學出現(xiàn)和形成是在“禮崩樂壞”、“諸侯爭霸”的春秋戰(zhàn)國時期。在重視經(jīng)學的漢代,“經(jīng)學”和“游學”有著密不可分的關(guān)系。到了社會動蕩,民不聊生的魏晉南北朝時期,形成了獨具特色的“玄游”、“仙游”、“佛游”。而到封建社會的盛唐時期,游學演變?yōu)椤笆苛种巍迸c“佛游”兩種形式。兩宋的游學雖然缺乏漢唐的恢弘氣勢,然而,則有“游中未敢忘憂國”、“景物理趣、明性見理”之游的特色。元代儒士科舉做官的途徑基本斷絕,因此出現(xiàn)了盛行一時的游學風氣。明清時期,則形成了探索自然山水之游與重實學游步寄志的游學風格。游學發(fā)展到近代,出現(xiàn)了一批有志之士探索救國救民的國外之游。

游學在中國古代社會有更深遠的意義,是士人、僧侶、貴族子弟等一種遠道尋師求學、傳播學術(shù)思想的重要文化活動,游學一方面作為他們通曉經(jīng)術(shù)、拜訪名師、學而優(yōu)則仕的一種途徑,另一方面也促進了文化的交流,成就了一批學術(shù)大師。春秋孔子率領(lǐng)眾弟子周游列國14年,開闊眼界后修訂了六經(jīng);唐代李白年少時即走出蜀地,26歲“仗劍出國,辭親遠游”,用3年時間“南穹蒼梧,東涉溟海”,16年漫游大江南北。玄奘西天取經(jīng)、容閎留學耶魯、孫中山棄醫(yī)從戎……正是游學四方的人生經(jīng)歷,磨煉了他們的意志,開闊了他們的眼界,鍛煉了他們適應環(huán)境的能力。從某種意義上說,游學也造就了他們的輝煌人生。

時至今天,有著深厚歷史底蘊的游學已走近百姓,舊瓶裝新酒又名為“夏令營”、“冬令營”、“微留學”,每年寒暑假,有志于留學的中小學生們都樂于參加游學營提前體驗異國他鄉(xiāng)的學習生活。今天的“游學”,和古時相比,雖然形式、內(nèi)容大不相同,但是都是意在讓學生學習期間,為了配合書本所學彌補其不足,而開展的以豐富知識、增長見聞、擴大視野、培養(yǎng)素質(zhì)、增進交流以及學科實踐等為目的的旅行活動。

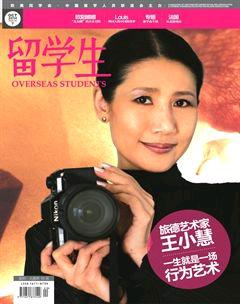

今期《留學生》圍繞“游學”主題,細數(shù)南半球游學熱門城市和學校,為留學生的衣食住行支招;記者專訪臺灣“國家音樂演奏廳”最年輕的演奏家歐陽娜娜,她在美國柯蒂斯音樂學院開始了“音樂冒險”之旅;英國牛津高材生Louis遠渡重洋來到中國創(chuàng)業(yè),實現(xiàn)他的中國媒體夢。

無論是古時,還是今天的游學,都正如近代最早開眼看世界的大家之一嚴復所說:“大抵少年能以旅游觀覽山水名勝為樂,乃極佳事。因此中不但怡神遣日,且能增進許多閱歷學問,激發(fā)多少志氣,更無論太史公文得江山之助者矣。”