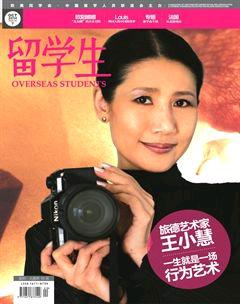

專訪王小慧:她的一生就是一場行為藝術

河西

王小慧,旅德華人藝術家。1986年獲上海同濟大學建筑學碩士,1987年赴德國留學,從事藝術創作、寫作及講學等活動。她屢次獲各種國內國際獎項,擁有許多著名機構及私人收藏

蘇州最繁華的老城區平江路上,“王小慧藝術館”開館了。

在白墻黑瓦之間,清末山西定襄縣知事丁春之的百年老宅,華麗麗變身為這位跨界藝術家的領地。王小慧的攝影、雕塑、裝置、影像與新媒體等先鋒性與實驗性很強的當代藝術作品,經過她的精心設計布局,與這座古建筑物融為一體。步入藝術館,每一進都自成格局,每一角落都別有情趣。既有明代建筑的古樸之美,又盡情展現著當代藝術的特殊魅力。

王小慧永遠是這樣優雅迷人。

楊瀾說她是獨一無二的:“她的藝術既不是很中國,也不是很西方,而只屬于她自己。因為有了藝術,生命終于重放異彩。”

1987年,她獲得德國獎學金作為訪問學者赴德進修,兩年后在慕尼黑大學建筑學系攻讀博士學位。如果按部就班,她現在的職業應該是一位建筑師。但是1991年10月30日的那一天,一場無情的車禍徹底改變了她的人生軌跡,在那場車禍中,她多處受傷:嚴重腦震蕩、鼻骨粉碎性骨折、兩條肋骨撞斷,從頸椎到腰椎乃至尾骨,都有嚴重挫傷,而她的愛人俞霖傷勢更重,雖及時送至醫院搶救,但仍于當天20:42永別了他眷戀的世界,和她。

第二年4月5日清明節,她寫下了這樣的話:

在樹下我燒了我倆的血衣,還有我與婆婆寫給他的信,信中我放了我微笑的照片,我祈禱青煙真的能將信寄到他那里去。

我不愿對你說再見

我要對你微笑

我的微笑會對你說

我的一部分將永遠在你那里

你的一部分也永遠在我這里

就像你愛我的時候那樣

永遠不變……

愛之深,溢于言表;另一方面,她的選擇是:一個人堅強。

梵高說:“藝術家需要痛苦來滋養。”度過那些“欲語淚先流”的日子之后,從這次突如其來的打擊中,她迅速站了起來,重新找到人生的方向。在她那本重印了30多遍的暢銷書《我的視覺日記》中,她寫道:“在覺得挺不過來時,咬緊牙關還總是挺過來了,后來再經歷困難時,我便會告誡自己:‘你能挺過來。”

難以置信,傷痛過后,少了一位女建筑師,卻多了一位特立獨行的女性藝術家。她于世界許多國家的美術館等機構舉辦過大量藝術展,作品屢獲各類國內國際獎項,并被國際許多著名藝術機構及個人收藏。她出版了50多本個人攝影集和書籍,德國政府授予她“德中友誼獎”,獲得瑞士圣·莫瑞茲大師藝術節之“明星藝術家”、SMG“年度國際攝影家獎”、香港《鳳凰周刊》評出的“影響世界未來華人榜”五十位人物之一、被網易276萬網民選為“年度藝術美麗人物”。

那些充滿女性身體與生命感悟的攝影作品,具體,又抽象,從細微之處盡顯她獨到的觀察。那是影像,也是靈與肉、生與死、虛與實的關系,先鋒,但又有一種寧靜的內核。

從攝影出發,她又拓展著自己藝術的邊界。在“夢想計劃”里,你可以看到形形色色的人與事。王小慧把這些夢想記錄下來,這一回,她放下了自己心愛的照相機,走出《花之靈》女性的世界,奔向一個更寬廣的世界。這一回的王小慧不再是單打獨斗,而是與她的團隊一起傾力合作,將通過各種各樣的形式與有夢想青年互動,尋找和記錄2010個夢想故事。

從此之后,是一場蛻變。不為藝術而生,卻愿為藝術而死。

她說,她的一生就是一場行為藝術。

放棄建筑,擁抱攝影

留學生:你從同濟大學建筑系畢業,一開始學的是建筑,這是你的人生志向嗎?

王小慧:當時沒辦法,我一直想考的其實是藝術學院、電影學院,但是沒有招生,只有建筑學和藝術還有點關系,所以就考了同濟大學建筑系。

留學生:在德國發生了車禍,那次車禍對你產生了怎樣的影響?

王小慧:是的,那是一次痛苦的記憶,難以抹去。我失去了我的愛人,對我的身體也造成了大的損傷,在這之后,我重新開始思考我的人生。當然,我以后也不會再開車了。那次事件讓我變得更堅強了,也讓我明白應該珍惜生命,人的生命是有限的,他隨時都可能會失去,所以應該抓緊時間,做自己想做的事情。

留學生:后來決定不再繼續建筑專業,而成為一名藝術家?

王小慧:是的,讓我真正決定改行的其實是齊格麗特和沃特兩位女攝影家,她們給了我很大的信心。齊格麗特熟悉建筑,當時我就問她:我是應該搞建筑學還是改行搞攝影?我記得她并沒有馬上回答我,而是躊躇了一番后對我說:“你可以搞攝影。”這話是一錘定音,讓我很快下了決心。就這樣我參加了德國職業攝影家協會。要進入這個協會有兩個標準,一是要用藝術的收入來交稅,這條件很難,因為很多藝術家很窮,要靠端盤子開出租車而不是賣作品來掙錢。

德國建筑師人太多了,得到工作許可證很不簡單,所以我也很輕松地放棄了大學里的工作。在國外的這些年,我別的沒學會,就是學會了放棄,很多很喜歡的東西都已經放棄了。這就像談戀愛一樣,你可能喜歡好幾個女人,但是結婚時就只能選一個,這就是放棄。但是事實上,俞霖去世之后,我想放棄建筑就很不容易了,我的導師對我很好,我辭了助教的工作,半年后又給我一個科學助理的工作,待遇比我的講師還好,不用天天去上課。我當時不知道他對我的照顧,后來他開玩笑時偶然提到的。我聽了很感動,在德國我總是遇到好人。后來他又給我申請了一個工作,不僅工資有保障,而且工作清閑,可以做我喜歡做的事。做職業攝影家收入是不能保障的,但是我不喜歡重復,喜歡挑戰,喜歡做感興趣的事,不想回到學校里去教書。所以最后還是成為了職業攝影家。

攝影:反對晦暗,走向陽光

留學生:就你的攝影作品而言,有一套很著名的照片《花之靈》,以花朵來隱喻女性的性器官,那套照片是否為了表明你的女性立場?

王小慧:我其實不是一個典型的女性藝術家,我在書里也講過這一點。至于《花之靈》這套作品,如果了解我整個創作歷程的人,就知道,我的這些作品實際要表現的是生命的歷程,包括性也是生命的過程。我在這里并沒有強調性別,強調的是生命,生命是脆弱的,很容易消失,所以我們要更珍惜生命。

留學生:那你如何看待女性人體的攝影?

王小慧:從西方藝術發展史來看,女人體好像天經地義是繪畫和雕塑表現的對象,在宗教藝術品中也有很多,但你會發現,其實她們的作者大部分是男性。也就是說,男性藝術家將女人體作為觀看的對象。后來攝影術發明之后,也有很多女性人體攝影,多半也是男性攝影師拍的。我有一個朋友,叫赫爾林德·柯爾伯(Herlinde Koelbl),她在20多年前就拍攝過一本男人體的攝影集,結果引起了很大的反響和爭議,很多人覺得這不符合社會道德標準,好像男人拍女人很正常,女人拍男人就不行。上世紀90年代初,國內也有出版社約我拍,說如果我拍男人體的話馬上出版,可見那時候這種爭議已經很少了,只是我沒有時間和精力來接受這個約稿。

留學生:《我的前世今生》那套照片是為了表現怎樣的主題?

王小慧:那倒不是,那是表現中國歷史的主題。用這樣一個題目是我覺得這個題目挺像我的,很多人說我像是活了100年,有7條生命。“生、死、愛”一直是我創作的主題,只是表達方式不同。《關于死亡的聯想》是用另外一種去看沉重些的表達方式。 我只跟自己的靈魂對話,但是這種跟心靈對話的機會也是很難得,好像是去修道院想了幾年。

留學生:在二十世紀藝術史中,許多女性藝術家和作家給人的印象比較暴力,比如弗里達和辛迪·舍曼,作為一位當代女性藝術家,你是否也受到她們的影響?

王小慧:其實我不太喜歡辛迪·舍曼,她早期的作品我覺得還比較有意思,但是她后期的作品我不喜歡。她的東西太暴力太灰暗,而我則喜歡比較陽光的藝術。我經歷過很多常人不太經歷過的事,但為人處事,生活或生命的狀態,不是那么灰暗。我媽媽經歷過的災難比我多多了,抗戰結束時,她4個親生孩子和丈夫都死了,全家共有7個親人去世,她一個人非常艱難,她后來又讀大學又工作,還要養孩子,在當時,一個女人,而且是一個比較漂亮的年輕女人,去求學,你可以想象其中的難。我們生命中有很多地方很相似。我母親也曾經自殺過(在重慶還有人將她的事改編成戲劇)。在“肅反”、“反右”的時候,她曾經遭受過很多的政治沖擊,經歷了那么多不公正的待遇,從藝術學院的天堂到人間地獄,可是她還能很樂觀地面對。大家都覺得她天真,她沒有怨恨,對社會也沒有什么敵視,這其實都挺不容易的,這方面我可能受到她的影響。我雖然也經歷過很多不幸,但我還是覺得沒有什么好抱怨的,喜歡生活,對生活還有激情。我不喜歡那些很晦澀、灰暗的藝術品,這世界上灰暗面是很多,只是藝術家怎么去表現它,我更希望藝術能激發人向上之心。

留學生:在中國,另一位重要的攝影師走的是另一種路線的攝影,那就是郎靜山。他的照片中有很多中國古典的意趣,你覺得這種攝影是否有中國風格的攝影?

王小慧:我想每一個藝術家都有他歷史的局限,郎靜山在他的那個年代當然有實驗性的一面,現在有Photoshop很容易,但當時他用暗房做出這樣的效果,確實也很了不起。但是我個人不是很喜歡這種風格,我覺得這有點表面化,只是形式上的模擬,我個人更喜歡神似,有內涵,有內在,而不僅僅是形式。形式現在中國做的人也很多,包括西方的藝術家模仿中國古典的形式都有,所以這些我并不是很欣賞。我覺得藝術不應該走捷徑。

留學生:到了這個年紀,你如何看現代與傳統的關系?

王小慧:我記得有一次,德國對外關系學院要定一個主題——他們提出叫“現代與傳統”,重點是中國。后來他們的主席給我來了一封信,想換一個題目,叫“美國與中國,歐洲怎么辦?”他問我可不可以參與,我覺得不好,不太能激起中國藝術家的興趣,還不如“現代與傳統”這個題目。傳統和現代,我覺得是相對的,現在我們排的京戲,也不是以前的京戲了,都是在變的,一個時代有一個時代的血液,但是一個時代也有一個時代的根基,它不是憑空而來的。為什么那些經典的東西,大家還會喜歡?必然有它的道理。

電影是我兒時的夢想

留學生:我知道你還有個夢想是電影,你還做了許多電影和紀錄片制作編劇方面的工作,1992年為巴伐利亞電視臺專題系列片《世界古代文化》中華人民共和國部分撰寫電視腳本《西安與唐代文化 》、《泰山與道教文化》、《峨嵋山與佛教文化》,這是你第一次撰寫腳本嗎?

王小慧:電影是我兒時的一個夢想,那時候和電影有關的我什么都做,免費都做。我做過片場里的各種工作,燒咖啡、場記、演員、編劇和布景、攝影……各種各樣的事情都做過。只要能往我的夢想靠近,我會不計成本地去做。其實參加那些劇組特別辛苦,我記得最忙的一次,五個星期沒時間洗衣服,最后根本就沒有干凈衣服穿了,只好去臟衣服里找不是最臟的那一件。連洗頭的時間都沒有,到家倒頭就睡。有的時候來不及卸妝,也沒力氣脫衣服,太累了。但我覺得無怨無悔,特別喜歡,我從不同角度學到了當導演的技巧,甚至當時還去參加過演員學習班,學做一個演員是什么樣的。我走的道路,你說是捷徑也好,彎路也好,總之不是科班。科班出身的,老師會教給他們怎么表演,怎么導演,我只能自己去學,自己去摸索,但是我一步步在走近我的夢想。在1993年的時候拍了我的第一個片子,第二年拍了第二個片子。我媽媽在二十多年前過生日的時候,我給她寄了一張照片,我站在開放的梨花前,照片背后抄著《梨花又開放》的歌詞,那是我上世紀80年代上大學時候的一首歌曲,描寫的是媽媽和孩子的關系,我記得有這樣幾句:“忘不了故鄉年年梨花放,染白了山崗我的小村莊,媽媽坐在梨樹下紡車嗡嗡響,我爬上梨樹枝聞那梨花香。”過了幾年之后,孩子又回到梨樹下,花雨漫天飛揚,只是紡車已經不再響了,因為媽媽已經不在人世。很悲傷的一首歌,歌詞我挺喜歡的,可是我媽媽不喜歡,她說太悲傷了,她給改了一下,重寫了一首,寫的是不管你在天涯海角,母親的心永遠在我心上,她的意思是即使媽媽不在了,我們依然可以心靈相通。自從我讀大學之后,有30多年沒有和媽媽在一起,后來我把媽媽作詞的那首歌拍成了一個MTV。我舉這個例子是想說明,我們的生活方式和交往方式都是很藝術化的。

留學生:近期有拍一些什么電影嗎?

王小慧:我現在要拍的都是短片,很藝術的電影。我的生活方式也比較藝術。有一個例子可以講給你聽的,2005年“無邊界藝術展”上我們搞了一個晚會,我們當時做了8個晚會,都是東西方對話的主題晚會,文學、攝影、建筑等等領域的中外嘉賓,那一天正好也是我父母相識50周年,我就放了一個片子,是個MTV,拍的是我母親。

跨界的夢想

留學生:你的“夢想計劃”引起了廣泛的關注,現在的關注點已經不局限于攝影本身,而傾向于跨界的藝術創作方式。

王小慧:對,其實我很早就不局限于攝影這個藝術范疇了。做自我介紹時,我喜歡說自己是藝術家而不是攝影師,我一直在做跨界的東西。我2004年的展覽叫“無邊界”,在那個個展中,展出了我的裝置、影像(多媒體和攝影)和雕塑作品,我挺喜歡跨界的創作方式的。“夢想計劃”更主要的不是我個人的藝術作品,而是一個群體的藝術作品,這一點在我的作品中還是比較特別的。

留學生:“夢想計劃”并不是局限于藝術家,而是所有有夢想的人都能參加?

王小慧:來參加“夢想計劃”的有云南來的代表,有山東的,北京的也有,好多城市的人都有過來。有一個中央電視臺的編導,他說他跟幾個朋友一起開了家創意店,他們幾個都很喜歡這樣的活動,問我能不能寄一些資料給他,他想把我們的海報貼在他們的咖啡館里。而且我們在許多大學里開講座,他們都說很喜歡這個活動,但是他們有點擔心,因為他們不會畫畫,就問我有什么標準?我說評委不是評你畫畫好不好,主要是看你想法的好壞,可能更重要。上一次的創意攝影大獎賽也是,全國有26000人參加,好多人覺得我們肯定收不到那么多東西,事實上有創意的人很喜歡參加這樣的活動。最好玩的是一個少年宮的老師帶著學生來參賽,結果老師沒得獎,學生得獎了。

留學生:“夢想計劃”其實完全不是“計劃”好的,而是邊做邊看?

王小慧:對,我覺得行為藝術就是有這點好,它可以不停地完善。夢想也有一個過程,有的時候夢想是可以改變的,隨著時間的改變而修正,我覺得這是一個動態的過程。

留學生:我注意到,活動中的車模是你設計的,有沒有可能以后去設計真正的汽車?

王小慧:我不會設計汽車,不過我們的作品最后會放在一輛真的車上,具體怎么做還沒有想好。我們現在做的藝術計劃,很多都沒有成形,我們一邊做一邊想。就這個“夢想計劃”而言,先做成平面作品,然后再考慮其他的做法。雖然和寶馬也合作了好多年,但是能參與這個活動,我仍然感到非常榮幸。Mini一出來就是藝術品,以前給他們畫過車子的有安迪·沃霍爾,畢加索的畫也曾經畫在寶馬車上——是不是他自己畫上去的我記不清了。我確實覺得很榮幸,一個藝術家要實現自己的夢想,需要經濟上的支持。如果沒有經濟上的支持,好多想法根本不可能實現。比如說要派攝制組去拍攝,有一些國際評委,每一樣東西都需要花錢,而在這個計劃中,寶馬公司提供了資金上的支持。