區段切除術對非哺乳期乳腺炎的治療效果研究

秦悅農,孫霃平,陳莉穎

非哺乳期乳腺炎(乳腺導管擴張癥)臨床又稱漿細胞性乳腺炎[1-6],是臨床病因不明確、臨床癥狀不明顯,但病理改變為病灶部位可見漿細胞浸潤局部乳腺組織[7]的一類區分于哺乳期乳腺炎的乳腺炎癥性疾病。 臨床癥狀復雜、特異性差,即使輔助檢查也難以明確診斷[8]。 臨床病程為急性、亞急性、慢性期,但癥狀不明顯,大多患者就診時已處于慢性期[5]。一般認為非哺乳期乳腺炎不伴隨細菌感染, 但是否有厭氧菌尚有爭議[3-7]。治療手段主要為抗菌、局部切開引流,但難以取得滿意療效,大多數患者病程遷延不愈。有研究顯示[6],本病30%~60%術前易誤診為惡性病變。本研究對我院56 例非哺乳期乳腺炎患者進行回顧性分析,探究區段切除術的療效。

1 資料與方法

1.1 資料來源 2009 年9 月~2014 年6 月我院區段切除手術治療、經病理切片確診為非哺乳期乳腺炎患者56 例,收集臨床資料行回顧性分析。

1.2 治療及手術方法 對所有急性(乳腺腫塊伴紅腫、發痛)患者先給予強的松口服,40 mg/d,1 次/d,癥狀好轉后逐步減量;口服清熱敗毒合劑(本院自制制劑)25 ml,3 次/d;口服夏枯草口服液(貴陽新天藥業股份有限公司,10 ml/支)2 支,2 次/d;另給予局部外敷金黃膏(本院自制制劑),以控制炎癥情況。待局部癥狀穩定后,選擇合適的時機手術。

術前雙乳MRI 檢查判斷乳腺炎病灶范圍(病灶位置、深度、廣度),最大程度上避免區段性切除術中漏切。 患者平臥位,氣管插管、全身麻醉效果滿意后,術中對有皮膚潰破口或有手術病史但切口潰破反復未愈者,于潰破處注入亞甲藍,以引導術中病變范圍的切除,同時結合患者炎癥病灶MRI 檢查結果進行針對性的切口選擇。 以乳房腫塊或乳頭溢液導管為中心,對局部潰破處行梭形或者"蝠翼樣"皮膚切除,或者不規則形皮膚切除。 在保證患者局部皮膚切口張力耐受、避免切口張力過大術后創口不愈合的前提下,完全切除乳腺皮膚破潰口處,徹底清除壞死組織、周圍炎性肉芽組織。 對炎癥、壞死病灶徹底清除,深部一般達乳腺后間隙;對伴乳頭、乳暈處病變者, 在術中查病灶與主乳管是否相通,必要時行主乳管結扎;尤其是乳頭溢液者,必要時翻起創面,對局部行炎性浸潤病灶切除。 術中如發現切緣有亞甲藍滲漏,需要擴大范圍切除此處腺體及周圍軟組織,以免殘留的炎癥組織導致復發。 此外,對術中病灶大、切除組織多者,以游離殘留的周圍腺體組織瓣作填充縫合改善外觀,如:外上與外下象限缺損者, 為確保術后局部組織良好血液供應,將殘余乳腺組織與胸大肌相連,促進患側乳房術后最大程度塑形為半球形;對內上象限缺損者切斷患乳外上象限乳腺腺體,帶蒂旋轉并縫合術中皮膚切口,以保證患側乳房本象限內血供;內上象限缺損者方法同內上象限缺損者。 對乳頭、乳暈部位有炎癥病灶并進行手術者,為最大程度恢復患側乳房外形,將隆起最突出部位置于乳頭下方,尤其是乳頭內陷者,將其乳頭后方作雙道荷包縫合,以保證乳頭外凸形態。 殘腔以雙氧水沖洗+生理鹽水沖洗,殘腔較大者放置引流管,待引流量減少后拔除。 按照抗生素使用指南,病灶有感染的患者給予術后甲硝唑靜脈滴注5 d;根據切口張力,10~14 d 拆線。

1.3 觀察指標 統計患者主要臨床表現、 檢查結果和預后情況;術后隨訪,統計患者復發情況。

2 結果

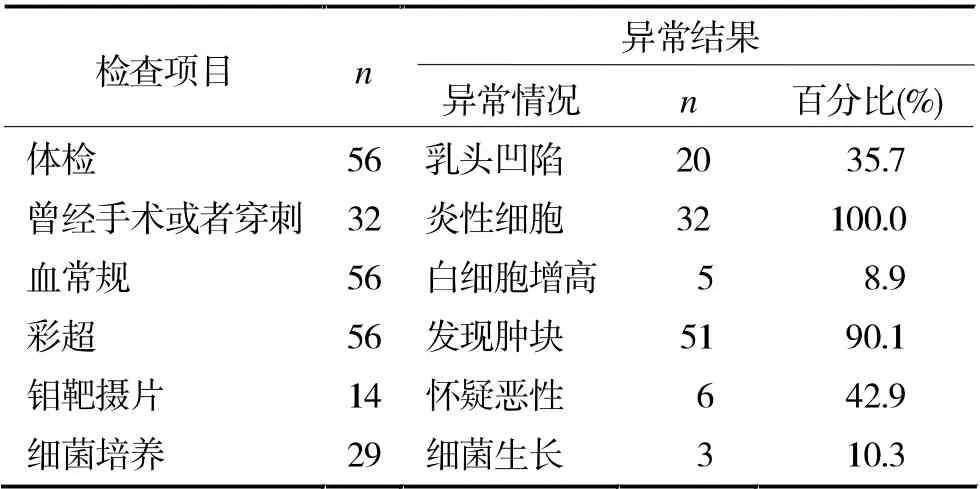

2.1 主要臨床表現和檢查結果 本組56 例中,左側乳腺炎29 例,右側26 例,雙側1 例;年齡18~54(33.8±1.2)歲。 多因乳房腫塊伴疼痛就診,其中17例為外院或本院已經手術治療后復發患者;15 例乳房腫塊術前接受過細針或者空心針穿刺活檢,發現急慢性炎細胞,部分發現漿細胞。 此32 例術前均已獲得病理學或者細胞學診斷依據。 乳頭凹陷或者發育不良者較為常見,達35.7%(20/56);輔助檢查白細胞高于正常范圍5 例(8.9%)。 56 例均經彩超檢查, 發現實質性低回聲或混合性團塊51 例(90.1%);14 例接受鉬靶攝片檢查,其中可疑乳腺惡性腫瘤6 例(42.9%);29 例接受膿液細菌培養,見細菌生長3 例(10.3%)。 見表1。

表1 主要檢查結果

2.2 手術情況及隨訪結果 根據患者實際病灶部位分別行乳腺外上、外下、內上、內下四象限的區段切除術,切口拆線一期愈合51 例,切口張力較大延遲愈合3 例,2 例手術失敗再次手術。 2 例再次手術者,1 例再手術后一期愈合,1 例采用中醫敞開換藥直至愈合。 術后隨訪5~60(14±2.1)個月,均無復發,所有患者對乳房外觀相對滿意。

3 討論

非哺乳期乳腺炎患者乳暈處紅腫常伴疼痛,全身癥狀不明顯[9],可伴同側腋下淋巴結腫大、乳頭凹陷、內翻、乳頭溢液等。 早期以乳腺導管擴張為其病理表現,但檢查患者常無特殊臨床癥狀,無明顯的炎癥反應。 伴病程發展其病理改變進入腫塊期,即乳腺導管纖維增生, 導管內含較多脂質分泌物,乳腺組織炎癥浸潤,致患者出現顯著的乳腺腫塊。 對處于腫塊期的患者進行手術, 常因腫塊邊界欠清晰,切除范圍不夠導致局部再發;或患者為混合性腫塊,局部伴膿腔,切開引流手術但引流欠通暢,這兩種情況都會使患者轉入瘺管期,疾病遷延不愈。本組中即有17 例為經外院或本院手術治療失敗、切口不愈合、復發。 陳琦[2]、周毅等[5]認為,抗感染、局部換藥不能從根本上治愈本病,反使病情遷延、反復。

本組56 例中,白細胞增高5 例(8.9%);接受細菌培養29 例,發現細菌感染3 例(10.3%),提示本病多為非細菌性感染引起,與王艷清[3]、周毅等[5]的研究結論相符。 本病乳頭凹陷或發育不良者較為常見,占35.7%。 外傷或擠壓可為本病的誘因,臨床懷疑本病時,應盡量避免鉬靶檢查,以免擠壓乳房加重本病。

乳腺癌腫塊多發乳腺外上象限,邊界不清多無痛感,乳腺癌發病晚期腫塊與胸壁粘連,尤以乳腺癌轉移的腋下淋巴結質地較硬;而非哺乳期乳腺炎患者前期癥狀主要表現為乳腺腫塊按壓觸痛,以乳暈處為主,與局部皮膚粘連且腫塊邊界不清。 這兩種乳腺疾病較難區分易誤診。 本組接受鉬靶攝片患者14 例,6 例疑為乳腺癌(42.9%),可見鉬靶檢查誤診為乳腺癌的較多。 與陳琦[2]、周毅[5]等認為本病易誤診的結論一致。

現根據患者臨床發病特點、輔助檢查,結合本組病例診治經驗,總結非哺乳期乳腺炎有如下特點,以資鑒別乳腺癌。(1)患者群年齡偏年輕化;(2)乳腺腫塊多伴疼痛,有急性、亞急性的早期乳腺炎癥表現;雖短期內發展迅速, 但形成的膿腔基本不與患側乳腺胸壁固定[1-5];(3)腫塊針吸活檢中可見急慢性炎性細胞或漿細胞,但無癌細胞;(4)術中炎癥病灶病理切片可見膿液、黃白色黏稠物[7,9-10],部分病例伴隨肉芽腫樣物。

李有懷等[1]對復發性漿細胞性乳腺炎的研究認為超區段切除術療效確切,可避免全乳腺切除及復發。 我們對所有患者行區段切除術,術中結合MRI檢查定位病灶及其深度,對炎癥病灶、壞死組織徹底切除,并清掃周圍組織。 另外,術中最大程度保留局部正常皮膚, 以確保切口縫合后皮膚無明顯張力;根據病灶所處象限位置,以游離殘留周圍腺體組織瓣作填充物縫合,最大程度改善患側乳腺術后外形。 切口拆線一期愈合51 例,切口張力較大延遲愈合3 例,2 例手術失敗再次手術。 2 例再次手術者,1 例再次手術后一期愈合,另1 例采用中醫敞開換藥直至愈合。 術后隨訪均無復發,所有患者對乳房外觀相對滿意。

綜上所述,區段切除術在非哺乳期乳腺炎患者中安全性好,手術成功率高,術后恢復情況較佳,值得提倡。

[1] 李有懷,佘青,陳元元,等.超區段切除在復發性漿細胞乳腺炎中的應用[J].中華實用診斷與治療雜志,2012,26(2):193-194.

[2] 陳琦,張曉君,王景,等.乳腺區段切除術治療乳腺良性腫塊481例臨床分析[J].中國實用醫藥,2010,5(19):110-111.

[3] 王艷清,黨金環,姚海燕,等.漿細胞性乳腺炎75 例診治分析[J].中國誤診學雜志,2008,8(1):172-173.

[4] 黃漢源, 孫強,王學晶,等.100 例非哺乳期乳腺炎的外科治療[J].中華乳腺病雜志(電子版), 2013,7(3):197-201.

[5] 周毅,胡綱,劉錦平.漿細胞性乳腺炎手術84 例報告[J].華西醫學, 2007, 22(3):550-501.

[6] 王莊華,彭玉蘭,羅燕,等.乳腺導管擴張癥的高頻超聲表現[J].華西醫學, 2007, 22(3):501-503.

[7] 馬超,李曉川,梁憶波.乳腺區段切除術治療乳腺良性腫塊的臨床效果分析[J].中國醫藥指南, 2010,8(35):254-255.

[8] 吳妍妍.非哺乳期乳腺炎疾病的臨床診治分析[J].中外醫學研究,2014,19(12):12.

[9] 萬華,吳雪卿,葛彥,等.漿細胞性乳腺炎的中西醫結合治療[J].外科理論與實踐, 2008,13(2):111-114.

[10] 高雅軍,汪潔,馬祥君,等.漿細胞性乳腺炎外科治療方法初步探索(附62 例報告)[J]. 中國現代手術學雜志, 2010, 4(1):36-38.