IMRT+腔內放療治療宮頸癌的臨床觀察

丁云霞,陳 宏,王永剛,曹學武

以往宮頸癌的腔內外放射治療是采用普通的盆腔等中心放療+腔內放療, 直腸及膀胱的受照射面積大,基本包括了整個直腸及膀胱;宮頸腫瘤靶區與直腸劑量無差別,加上腔內放療對直腸及膀胱的照射劑量, 致使膀胱及直腸一些部位劑量很高,易造成放射損傷及并發癥的產生。 以往常規宮頸癌放療的5 年生存率在50%左右,因為受放療技術的限制很難提高治愈率。 調強放療技術能夠在不明顯增加正常組織劑量的同時, 提高腫瘤病灶照射劑量。 國外從20 世紀后逐漸開始有采用調強放療技術治療宮頸癌的報道;近年來國內也開始有此類文章的報道,但在具體放療方法上有所差異,治療效果報道不一。 我們希望采用這一技術與腔內放療合理的配合,提高宮頸癌的治療效果,減少直腸及膀胱的損傷。從2009 年1 月~2012 年11 月,我院采用調強放療+腔內放療治療185 例首治宮頸癌, 現將此方法的治療效果及不良反應報道如下。

1 資料與方法

1.1 病例資料 本組185 例平均年齡42.4(20~90)歲, 其中6 例未 生育。 臨床分型: 菜花型116 例(62.70%), 結節型35 例 (18.91%), 潰瘍型34 例(18.38%);Ⅰ期4 例,ⅡA 期14 例,ⅡB 期89 例,ⅢA 期39 例,ⅢB 期32 例,ⅣA 期7 例;鱗癌146 例,腺癌32 例,腺鱗癌4 例,透明細胞癌、小細胞癌及惡性黑色素瘤各1 例。

1.2 治療方法 調強放療體位固定及定位: 患者取仰臥位, 熱塑體模固定盆腔;CT 定位掃描前4 h開始服泛影葡胺造影劑800~1000 ml,適當憋尿,盡量排空大便。 在以后的調強放療中均需盡量與CT定位掃描時狀況一致。

靶區的勾畫: 在CT 掃描的圖像上進行勾畫。GTV(腫瘤靶區):包括宮頸腫瘤、鄰近腫瘤1.5~2 cm 范圍的宮體及陰道組織。 GTVnd: 盆壁淋巴結、腹膜后淋巴結轉移灶。 CTV(亞臨床病灶區)包括:從L4~5間隙開始到陰道的中部或下部 (超出陰道GTV 下緣1.5~2 cm),需要包括宮旁組織、骶前區域和盆腔的淋巴結引流區(髂總、髂內、髂外)+全子宮體及陰道中或下部(根據腫瘤的侵犯情況)。 靶區的照射劑量:GTV 2.2 Gy/次,CTV 1.8 Gy/次,共27~29次,5 次/w。 GTV 總 量:59.4~63.8 Gy;CTV 總 量:48.6~52.2 Gy。 宮頸腫瘤組織較大或盆壁淋巴結轉移者,劑量需適當增加。 盆腔淋巴結或腹膜后淋巴結轉移的靶區(GTVnd),2.2~2.3 Gy/次, 總量63.8~64.4 Gy。

放療計劃設計:一般要求98%以上的靶區要被處方劑量覆蓋, 靶區內尤其是GTV 內無劑量冷點,靶區外無熱點;直腸前壁及膀胱后壁無熱點。 大部分危及器官劑量限制能夠達到: 直腸50 Gy 體積(V50)<50%;膀胱V50<40%;小腸V30<40%;股骨頭V50<5%。

IMRT 結束后,隨即開始192Ir 放射源腔內放療,2 次/w,A 點(宮頸外口向上向外各2 cm 的環形點)劑量5~6 Gy/次,3~4 次。 治療結束時,A 點總量達78~82 Gy(IMRT+腔內治療)。

1.3 療效及放射損傷評價 近期療效的評價標準按WHO 實體瘤療效判定標準。 分為完全緩解(CR)、部分緩解(PR)、穩定(SD)、進展(PD);其中CR+PR 為有效。 放療急性放射損傷及并發癥采用RTOG 放射損傷分級標準評估。

2 結果

隨訪期25~74 個月, 平均43.4 個月, 隨訪率98.9%(失訪2 例)。 所有患者均為定期來科室復查或電話隨訪。所有被隨訪患者放療后均滿2 年,滿4年85 例,滿5 年48 例。

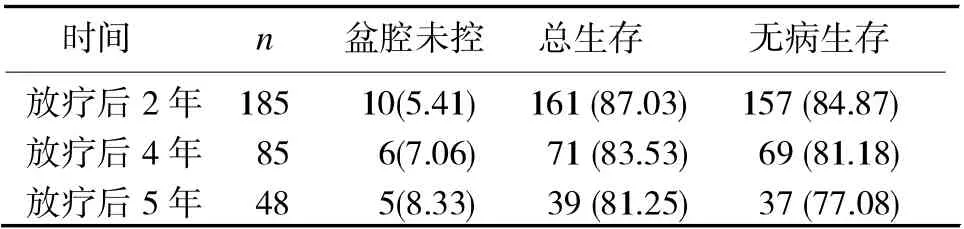

2.1 調強放療療效 放療后1~3 個月,宮頸腫瘤完全消退者183 例,CR 率為98.92%(183/185)。僅有2 例宮頸腫瘤未完全消退, 其中1 例為惡性黑色素瘤。 患者生存率及無病生存率及盆腔未控率見表1。

表1 放療后2~5年患者的隨訪情況[n(%)]

2.2 放療并發癥情況 放療后2、4、5 年, 放射性直腸炎發生率分別為4.32%(8/185)、5.88%(5/85)及6.25%(3/48), 放射性膀胱炎分別為1.62%(3/185)、2.35%(2/85)及2.08%(1/48);放射性直腸炎Ⅰ級9例、Ⅱ級5 例、Ⅲ級2 例,無Ⅳ級病例;放射性膀胱炎Ⅰ級4 例、Ⅱ級2 例,無Ⅲ級及Ⅳ級病例。

3 討論

宮頸癌是劑量依賴性腫瘤,療效隨照射劑量的增加而提高。 但由于盆腔解剖結構復雜,宮頸腫瘤病灶與直腸膀胱緊密相鄰。 由于受盆腔內空腸、回腸、膀胱、直腸等周圍正常組織耐受劑量的限制,以往常規的二維治療計劃很難使腫瘤靶區獲得理想的劑量分布,常規放療后嚴重并發癥的發生率達到4%~15%。 有大約20%~30%的患者出現放療后并發癥,其中放射性直腸炎約為10%~20%,放射性膀胱炎約為3%左右[1]。 山東腫瘤醫院[2-3]報道了簡單調強放量治療宮頸癌的情況:治療效果良好,提示盆腔內靶區的劑量均大于常規放療的劑量, 但直腸、膀胱及小腸的損傷比常規放療輕。 直腸、膀胱及小腸的急性及慢性的放射損傷發生率均低, 而且IMRT治療宮頸癌腹主動脈旁淋巴結轉移的效果比以往常規放療效果好。 芝加哥大學報道多腫瘤中心對111 例Ⅰ~ⅣA 期宮頸癌采用IMRT 治療進行前瞻性研究,3 年的總生存率為78%, 無病生存率69%;3年盆腔未控率14%,3 年遠處轉移率17%;3 級以上的放射急性反應及放射損傷率僅為2%及7%。 顯示宮頸癌的IMRT 效果好,放射反應及損傷均較輕[4]。

雖然宮頸癌的IMRT 有明顯的優越性, 但膀胱與直腸容積的改變, 可能會影響到靶區位置的移動, 造成靶區劑量及危及器官的照射劑量的變化。美國安德森癌癥研究中心曾研究認為,在進行盆腔調強放療時,膀胱、直腸體積的變化對陰道穹窿位置移動會造成一定的影響。 宮頸腫瘤靶區的位置有所改變,小腸的受照射容積或劑量也會隨之增大[5]。但也有報道認為,在調強放療中,宮頸腫瘤組織不斷縮小, 雖然直腸及膀胱的受照射體積逐漸增大,但調強放療與常規放療相比,直腸、膀胱及小腸的受照射體積或劑量仍較常規放療少[6]。

盡管IMRT 能夠增加宮頸腫瘤病灶的放療劑量,但不能完全取代宮頸癌的腔內放療作用[7-8],宮頸癌治療效果好是因為宮頸及陰道上端對射線具有很好的耐受性,可以通過提高局部的放量劑量而達到治愈宮頸癌的目的。 單純通過盆腔外照射來提高宮頸局部的放療劑量會引起盆腔內直腸及膀胱的損傷。 有研究顯示當盆腔組織60Gy 的照射體積達到后裝治療的2 倍時容易造成更多正常組織的損傷。IMRT 在對盆腔淋巴引流區進行照射時, 可給予宮頸腫瘤組織及淋巴結轉移灶較高的劑量,促使轉移性淋巴結病灶及宮頸腫瘤盡量消退。 宮頸腫瘤組織消退后,宮頸的正常形態恢復,為后期的腔內放療創造有利條件。 并且可以適當減少腔內治療的劑量,腔內放療劑量減少后,也可減少直腸及膀胱的受照射劑量,故調強放療+腔內放療法對直腸、膀胱具有較好的保護作用。

本組185 例宮頸癌患者采用調強放療加腔內治療的方法進行治療,對直腸、膀胱、小腸、股骨頭及盆骨進行了必要的保護,在保證宮頸腫瘤、淋巴結轉移灶及淋巴結引流區域的必要劑量后, 盡量減少受保護組織的照射體積及劑量。 隨后進行3~4 次的腔內放療,A 點的總劑量達78~82 Gy。 本組患者2、4 及5 年 的 生 存 率 分 別 為87.03%、83.53%及81.25%, 無 病 生 存 率 分 別 為84.87%、81.18%及77.08%,盆腔未控率分別為5.41%、7.06%及8.33%,治療效果很好,盆腔控制率高。與本院2006 年報道[9]135 例宮頸癌常規放療相比,療效好、副作用輕。 本組患者2、4 及5 年的放射性直腸炎及膀胱炎發生率 分 別 為4.32%、5.88%、6.25%和1.62%、2.35%、2.08%, 而本院以往常規放療+腔內放療治療宮頸癌后, 放射性直腸及膀胱炎的發生率較高:1 年為8.15%、2.96%;3 年為9.86%、4.23%[9]。 說 明調 強 放療+腔內放療對宮頸癌治療具有很好的治療效果,且并發癥發生率低。 在完成調強放療后再行腔內放療時,患者宮頸形態基本均恢復正常,腫瘤組織消退、宮頸表面光滑。放置宮腔管比較容易,宮頸出血情況少,明顯減輕了患者在行腔內放療時的痛苦。

本研究結果及多篇文章報道顯示,IMRT+腔內治療對宮頸癌的治療具有很多優越性:它可以在不增加腸道及膀胱外照射劑量的前提下,提高宮頸腫瘤病灶局部的劑量,恢復正常的宮頸形態,為隨后的腔內治療創造良好的條件;在沒有明顯增加危及器官劑量的同時,給予更高的放療劑量,對控制盆腔及腹膜后淋巴結轉移灶具有明顯的優越性。 并且腸道及膀胱急性放射損傷均較輕,并發癥發生率亦較低。 但IMRT 對宮頸癌放療劑量學的優勢是否可以轉化為較低的慢性并發癥及長久的腫瘤控制,還需要大量病例長期的臨床隨訪結果加以驗證。

[1] 劉愛榮, 趙鳳菊, 羅莉, 等. 宮頸癌調強放射治療研究新進展[J]. 醫學綜述,2011,17(20):3077-3080.

[2] Du XL, Tao J, Sheng XG, et al. Intensity-modulated radiation therapy for advanced cervical cancer: a comparison of dosimetric and clinical outcomes with conventional radiotherapy[J]. Gynecol Oncol, 2012, 125(1):151-157.

[3] Du XL,Sheng XG,Jiang T,et al. Intensity-modulated radiation therapy versus para-aortic field radiotherapy to treat para-aortic lymph node metastasis in cervical cancer: prospective study[J].Croat Med J,2010, 51(3): 229-236.

[4] Hasselle MD, Rose BS, Kochanski JD, et al. Clinical outcomes of intensity-modulated pelvic radiation therapy for carcinoma of the cervix[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2011, 80(5): 1436-1445.

[5] Jhingran A, Salehpour M, Sam M, et al. Vaginal motion and bladder and rectal volumes during pelvic intensity-modulated radiation therapy after hysterectomy [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2012, 82(1):256-262.

[6] van de Bunt L, van der Heide UA, Ketelaars M, et al.Conventional, conformal, and intensity-modulated radiation therapy treatment planning of external beam radiotherapy for cervical cancer: the impact of tumor regression [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2006, 64(1):189-196.

[7] Georg D, Kirists C, Hillbrand M, et al. Image-guided radiotherapy for cervix cancer: high-tech external beam therapy versus high-tech brachytherapy [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys,2008, 71(4):1272-1278.

[8] Assenholt MS, Petersen JB, Nielsen SK, et al. A dose planning study on applicator guided stereotactic IMRT boost in combination with 3D MRI based brachytherapy in locally advanced cervical cancer[J]. Acta Oncol, 2008, 47(7):1337-1343.

[9] 丁云霞, 王永剛, 劉躍, 等. 盆腔外照加銥源腔內治療宮頸癌135 例臨床分析[J]. 實用醫技雜志,2006,13(2):183-185.