山西省公路建設項目環境影響經濟損益貨幣化探討

周海林

(山西省交通科學研究院,山西 太原 030006)

公路屬于以生態影響為主的建設項目,環境影響評價工作中要求“估算建設項目所引起環境影響的經濟價值”,納入“建設項目的費用效益分析中”,并作為“判斷建設項目環境可行性的依據之一”[1];建設項目經濟評價中也指出建設項目“環境及生態影響的外部效益是經濟費用效益分析必須加以考慮的一種特殊形式的外部效果,應盡可能對項目所帶來的環境影響的效益和費用進行量化或貨幣化,將其列入經濟現金流”[2]。

由于環境影響經濟價值理論體系還不成熟,尚無規范的定量化和貨幣化計算方法,在日常工作中,建設項目經濟評價中并未將環境影響的外部效益全部納入費用效益評價體系,而環境影響評價工作中也僅采用“補償法”、“專家打分法”等對建設項目環境影響經濟損益進行定性分析。

近年來,眾多學者和研究機構對環境影響經濟價值的定量化和貨幣化進行了深入研究和探討,余新曉等[3]對我國森林生態系統生態功能的經濟價值進行了研究,孫新章等[4]對我國農田生態系統生態功能的經濟價值進行了研究。

本文以山西省某國道建設項目為例,結合現有的環境影響經濟價值研究成果,對公路建設項目中環境影響經濟損益分析指標的選取及其貨幣化進行探討,以完善公路建設項目的環境影響評價內容。

1 公路建設項目的環境效益分析

1.1 直接環境效益

公路建設項目帶來的直接效益主要體現在社會環境影響方面:公路建設改善了沿線居民的交通出行。目前,這方面價值主要采用“意愿型調查評估法(CVM)”進行估算,即利用征詢問題的方式了解人們對“公路建設項目”的偏好和最大支付意愿,從而得出該項目社會影響的經濟價值。

這種方法受人為主觀影響較大,即便在同一類項目之間也不具有可比性,因此,本文不將其作為評價指標。

1.2 間接環境效益

公路建設項目建成后將改善沿線的交通環境,進而降低了交通工具的燃油消耗,起到節能效果。而燃油量減少又將帶來空氣污染物減排,帶來間接環境效益。

我國采取排污收費制度,即環保部門對直接向環境排放污染物的排污單位,按照污染物排放種類和數量征收一定的費用,作為污染物治理經費。本文中以減排免交的排污費用,作為污染物減排帶來的環境效益。

以小轎車為例,單位燃料大氣污染物排放系數及影子價格見表1。

表1 單位燃油大氣污染物排放系數及排污收費標準[5-6]

2 公路建設項目的環境損失分析

2.1 直接環境損失

公路建設項目帶來的直接環境損失主要是由于工程占地破壞植被、交通噪聲、車輛尾氣等對沿線居民及環境造成負面影響,由于噪聲、尾氣等這些污染因子所帶來的環境損失很難以定量化和貨幣化,并且工程建設中通常會采取一系列隔聲降噪措施以降低項目對周圍環境的影響。工程實踐表明,汽車尾氣對沿線環境空氣質量的影響范圍和程度均有限。因此本文主要以工程占地導致的農業減產損失(耕地)和林木損失(林地、草地)等作為評價指標。

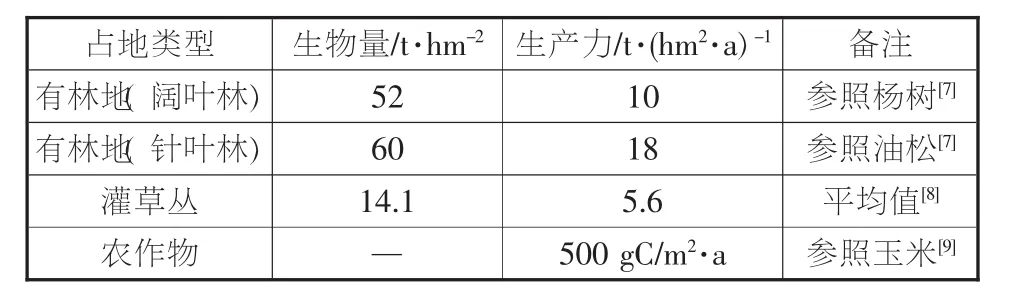

占用耕地造成的直接損失可根據當地農業產值進行逐年估算;占用林地(或草地)造成的直接損失可根據植被生物量以及年平均生產力逐年估算植被本身的經濟價值。各種土地類型生物量及年平均生產力指標見表2。

表2 常見植被類型的生物量及年平均生產力指標

2.2 間接環境損失

植被除了自身經濟價值外,還具有氣候調節、水土保持和環境凈化等生態功能,土地利用類型改變后,其相應的生態功能也將喪失。本文以這些生態功能的經濟價值,作為公路建設項目造成的間接環境損失。

2.2.1 氣候調節功能

植物在進行光合作用和呼吸作用過程中,固定大氣中CO2,同時釋放O2,維持了大氣中CO2和O2的動態平衡。固定CO2和釋放O2的物質量可以根據光合作用方程式,以凈初級生產力數據為基礎進行估算。其價值按以工業固碳和制氧成本進行計算。

固碳釋氧價值估算公式如式(1):

式中:Mi為固碳制氧效益,元,M1為固碳效益,M2為制氧效益;Ai為單位干物質固碳釋氧系數,A1=1.63,A2=1.20;P 為植物初級凈生產力,t/( hm2·a);X 為干物質折換率,取45%;Bi為固碳制氧成本,元/t,B1=310,B2=420。

2.2.2 水土保持功能

植被的水土保持功能價值體現在涵養水源和固土保肥兩個方面。

2.2.2.1 涵養水源

植被及其土壤可以積蓄降水,保持水份,其價值可按照人工水庫蓄水成本計算,取值為1.17[4]元/m3。本文中植被蓄水量以當地年平均降水量的10%計。

2.2.2.2 固土保肥

植被保持土壤量可根據現實侵蝕模數與背景侵蝕模數計算,保持土壤價值可以從減少土地廢棄和減輕泥沙淤積兩方面來評價,可運用機會成本法和影子工程法來估算。

保持肥料價值可根據土壤流失量,結合當地土壤中氮、磷、鉀等肥料含量,計算養分流失量,按照各種肥料市場價格估算其損失價值。

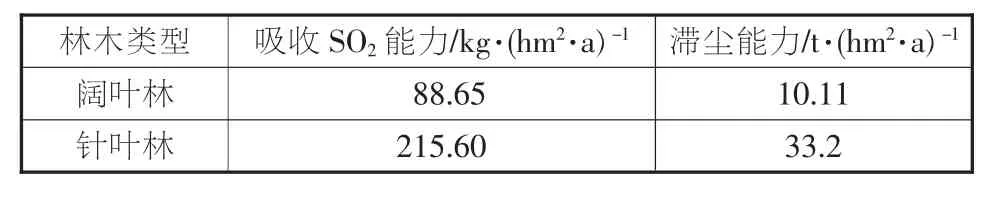

2.2.3 凈化功能

林木具有吸收SO2和滯塵功能,其價值可根據替代工程運行成本來估算,其中SO2取51元/kg,除塵取0.17元/kg[10]。林木凈化參數見表3。

表3 我國林木凈化空氣能力[3]

耕地主要考慮生活垃圾作為有機肥施入農田后,減少了處理這些生活垃圾的成本,從而起到了環境凈化功能。黃土高原地區耕地凈化人畜廢棄物量取21 t/(hm2·a),垃圾處理成本按108元/t計[4]。

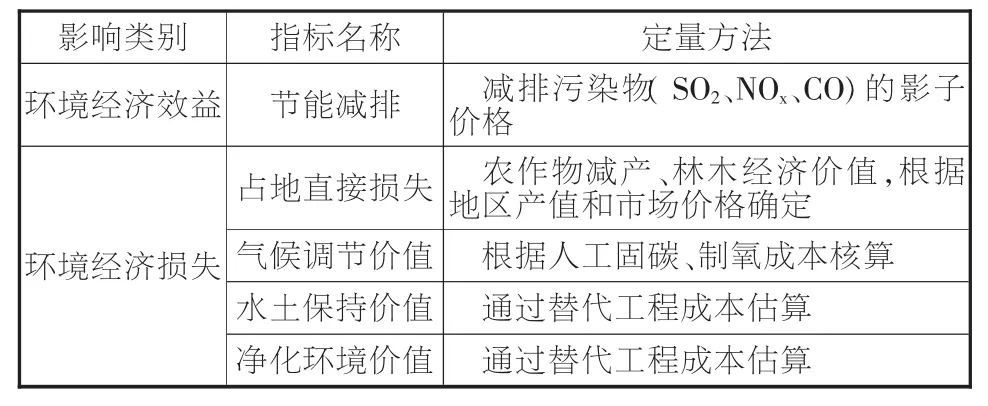

3 公路項目環境影響經濟損益指標體系

根據以上分析,選取易于量化和貨幣化的指標,建立公路項目環境影響經濟損益指標體系,見表4。

表4 公路建設項目環境影響經濟損益指標體系

4 工程實例

4.1 工程背景

山西省某地現有一段公路為二級公路,擬拓寬改造為一級公路,路線全長7.2 km,項目總投資15 988萬元。國民經濟評價年限取20年,社會折現率(SDR)取8%,項目建成后評價期內可節省燃油6 640萬L,項目凈現值(ENPV)9 822萬元。工程占地情況見表5。

表5 某公路建設項目工程占地

4.2 環境影響經濟效益計算

該項目評價期內節省燃油6 640萬L,則減排SO2為 19 t,NOx為 1 480 t,CO 為 12 682 t, 減少排污費折現值合計為104萬元。

4.3 環境影響經濟損失計算

4.3.1 直接經濟損失

該項目占用農田5.36 hm2,根據當地統計年鑒,平均年產量為3.59 t/(hm2·a),平均產值為800元/t,則評價期內造成糧食減產0.04萬t,損失折現值為13.6萬元。

該項目占用林地10.37 hm2,為闊葉林,以楊樹為主,根據木材市場價格取2 000元/t(楊木),則評價期內損失折現值為291.4萬元。

4.3.2 間接環境影響經濟損失

4.3.2.1 氣候調節損失價值

本項目林地和耕地在評價期內共固定CO2:2 721 t,釋放 O2:2 004 t,按照工業固碳制氧成本,評價期內損失折現值為74.6萬元。

4.3.2.2 水土保持損失價值

該項目區年平均降雨量為540 mm,背景水土侵蝕模數為 200 t/( km2·a),土壤中養分含量為:氮0.08%;鉀7.5 ppm;磷165 ppm。經核算,該項目所占用的林地和耕地在評價期內可蓄養水源17萬m3,減少土壤流失量629 t,保存氮肥1.81 t(以碳酸銨計)、鉀肥0.01 t(以氯化鉀計)和磷肥1.37 t(以過磷酸鈣計)。

土壤進入河流后淤積治理成本取10元/t,碳酸銨市場價格取560元/t,氯化鉀取700元/t,過磷酸鈣取400元/t,則水土保持功能損失折現值為9.1萬元。

4.3.2.3 凈化功能損失價值

該項目所占林地在評價期內可吸收18 t的SO2,滯留粉塵0.21 t,所占耕地可處理垃圾2 251 t,根據替代工程運行成本核算,凈化功能損失折現值為68萬元。

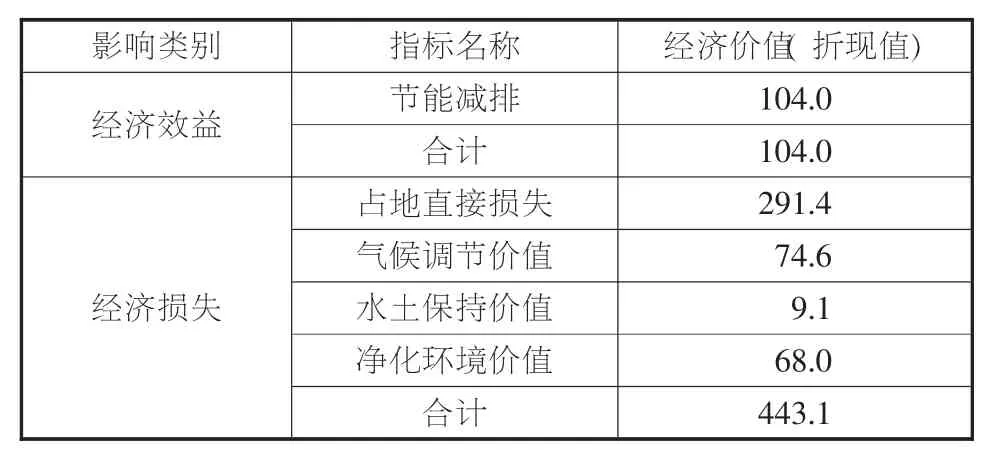

4.4 環境影響經濟損益評價

根據以上核算,該項目環境影響經濟價值損益情況見表6。

表6 該項目環境影響經濟損益一覽 萬元

從表6可以看出,該項目環境影響經濟效益為104萬元,損失443.1萬元,而國民經濟評價中項目凈現值為9 822萬元,明顯大于其環境經濟損失價值。

值得說明的是,本文僅是選取環境影響中易于定量化和貨幣化的因子作為評價指標,而沒有考慮一些無法定量,但損失價值可能巨大的因子,如交通量增加后帶來的噪聲、空氣污染等對沿線居民身體健康的影響等,此外,項目建設過程中所進行的環保投資、水保投資、土地征用費用等也未計入環境影響經濟損失。

5 結語

本文以山西省內某公路改擴建項目為例,結合現有研究成果,選取易于定量和貨幣化的環境影響因子作為評價指標,對該項目進行環境影響經濟損益貨幣化分析,從評價結果看該項目經濟效益顯著。但有一些環境影響損失大,而目前情況下不易定量的因子未予以考慮,需要待環境影響經濟理論研究進一步發展后,予以逐步完善。