加快建立錫林郭勒盟草原生態(tài)管理制度

額爾敦巴雅爾

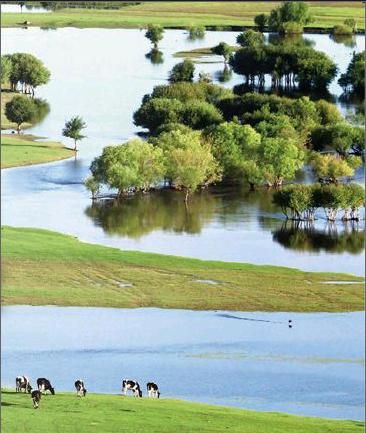

錫林郭勒草原是世界聞名的大草原之一,也是我國四大草原之一——內(nèi)蒙古草原的主要天然草場,其可利用草場面積達(dá)18萬平方公里,占內(nèi)蒙古草場面積的26.5%,是國家重要的綠色畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工輸出基地。錫林郭勒草原草地類型多樣,由西向東漸次為荒漠半荒漠草原(16%)、沙地植被(33.6%)、典型草原(34.5%)、草甸草原(15.9%)。這里不僅植被類型繁多,而且植物種類十分豐富,是目前我國最大的草原與草甸生態(tài)系統(tǒng)類型的自然保護(hù)區(qū),具有十分重要的生態(tài)地位。習(xí)近平總書記考察內(nèi)蒙古時要求我們“保護(hù)好內(nèi)蒙古大草原的生態(tài)環(huán)境”。因此,積極探索推進(jìn)草原生態(tài)保護(hù)制度,建設(shè)美麗草原,是我區(qū)各族干部群眾光榮的使命與義不容辭的責(zé)任。

一、錫林郭勒盟草原生態(tài)管理制度的歷史沿革

近年來,為了保護(hù)和改善草原生態(tài)環(huán)境,錫林郭勒盟實(shí)施了一系列草原生態(tài)治理的政策和項(xiàng)目,對遏制草原生態(tài)惡化的趨勢起到了積極作用。建國以來,錫林郭勒盟的草原管理制度大體分四個發(fā)展階段:

一是草場集體所有、共同管理階段。1958年至1983年,是“草場公有、家畜公有”的階段,所有的草場和牲畜歸集體所有,共同管理。牧民有步驟、分階段地進(jìn)行季節(jié)性游牧,受利益驅(qū)動不強(qiáng),經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境的矛盾沒有顯現(xiàn),未出現(xiàn)嚴(yán)重的生態(tài)問題。

二是集體、個人共同管理階段。1983年,隨著全國開始推行家庭聯(lián)產(chǎn)承包制,牧區(qū)也實(shí)施“牲畜承包到戶”的政策,實(shí)行集體、個人相結(jié)合的經(jīng)營體制。草場集體所有,共同使用,而牲畜私有,牧業(yè)生產(chǎn)獲得的收益歸個人所有。這種集體、個人共同管理的承包制度帶動了牧民的勞動積極性,提高了牧業(yè)產(chǎn)值。同時,牲畜數(shù)量快速增長,草場的載畜量迅速上升。

三是草場承包到戶階段。1997年前后,隨著全國推行第二次土地承包制,錫林郭勒盟開始實(shí)施以“草畜雙承包制”為主的草場承包到戶政策,明確了草場產(chǎn)權(quán)制度,推進(jìn)了統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制改革,進(jìn)一步完善了草牧場聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,促進(jìn)了草場和牲畜的私有化以及畜牧業(yè)收益的個人化。1989年,錫林郭勒盟大小畜突破1000萬頭(只),牧民收入水平進(jìn)入自治區(qū)前列;1999年,錫林郭勒盟牲畜頭數(shù)超過1800萬頭(只)。隨著草原畜牧業(yè)的發(fā)展壯大,草原生態(tài)環(huán)境日趨惡化。

四是注重生態(tài)保護(hù)、政府加強(qiáng)管理階段。進(jìn)入新世紀(jì),面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平滯后和草原生態(tài)環(huán)境惡化的雙重挑戰(zhàn),錫林郭勒盟盟委、行署將生態(tài)文明建設(shè)提升到戰(zhàn)略的高度,整體實(shí)施了“圍封轉(zhuǎn)移”“兩轉(zhuǎn)雙贏”戰(zhàn)略,全面落實(shí)草畜平衡和草場“三牧”(春季休牧、圍封禁牧、劃區(qū)輪牧)兩項(xiàng)草原保護(hù)基本制度,堅持人工治理與自然修復(fù)相結(jié)合,堅持一手抓建設(shè)、一手抓保護(hù),以提高牧民收入與治理草原為切入點(diǎn),提出了“用發(fā)展的辦法保護(hù)生態(tài)”的理念,制訂了“禁牧還草”“以草定畜”“點(diǎn)上開發(fā)、面上保護(hù)”等一系列政策措施。

二、當(dāng)前錫林郭勒盟草原生態(tài)保護(hù)存在的突出問題

通過不懈努力,錫林郭勒盟草原生態(tài)環(huán)境雖然已逐漸好轉(zhuǎn),但退化沙化局面在一定區(qū)域內(nèi)并未得到根本性的扭轉(zhuǎn),部分地區(qū)工礦企業(yè)破壞性生產(chǎn)、牧民掠奪式經(jīng)營、群眾的不良生活行為破壞草原、政府部門的管理不到位等問題仍然比較突出。

一是工礦企業(yè)的不當(dāng)經(jīng)濟(jì)行為。主要表現(xiàn)為:濫采亂挖礦產(chǎn)造成植被裸露和草場沙化;大型車輛碾壓草場破壞草場植被生長;過度抽取地下水使草原水位線下降和草場鹽堿化;無規(guī)劃地建設(shè)廠房,任意堆放工業(yè)垃圾破壞草原景觀等。

二是農(nóng)牧戶的過度開發(fā)行為。主要表現(xiàn)為:超載過牧和掠奪性經(jīng)營;草場的利用保護(hù)方式簡單粗放;只產(chǎn)不入,缺乏對草場的維護(hù)與治理;拉網(wǎng)圍欄分割草場形成沙化源以及不合理地開墾種植農(nóng)作物等。

三是群眾的不良生活行為。主要表現(xiàn)為:隨意亂挖藥材;隨意捕殺草原上的野生動物;不文明旅游行為使草場被污染和踐踏;隨意污染草原上珍貴的水資源等。

四是草原管理制度不完善、執(zhí)行力低。對草原的生態(tài)治理與管理缺乏綜合性、長期性、可持續(xù)的制度措施,目前的草原生態(tài)管理注重以“草”為本,而非以“人”為本,以“草”和“畜”為出發(fā)點(diǎn)和著力點(diǎn),忽視了“人”的主體地位。草原生態(tài)保護(hù)的投入長期不足,廣大牧民參與管理的積極性不高。草原管理機(jī)構(gòu)沒有明確的權(quán)責(zé)地位,草原監(jiān)理部門執(zhí)法不力。同時,現(xiàn)有的法律、制度對破壞草原的行為處罰力度不夠大,難以彌補(bǔ)破壞草原生態(tài)環(huán)境造成的損失,不能有效制止破壞草原行為的發(fā)生。另外,基層組織對草場的管理方式簡單粗放,未能形成政府、企業(yè)牧戶、社會組織、個人共同參與的草原生態(tài)治理體系。

三、對建立錫林郭勒盟草原生態(tài)管理制度的建議

一是堅持依法治理,建立健全治理和保護(hù)草原生態(tài)的制度體系。深入研究、制訂或修改符合當(dāng)前草原生態(tài)實(shí)際的《草原法》《環(huán)境保護(hù)法》《基本草原保護(hù)條例》《草畜平衡管理辦法》等法律法規(guī),從立法的高度規(guī)范和約束破壞草原生態(tài)的行為,對草原上的濫采、濫挖、濫牧和亂占、亂建等現(xiàn)象給予嚴(yán)厲處罰。加強(qiáng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)和執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化草原執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督,不斷提高執(zhí)法能力和執(zhí)法水平。嚴(yán)格限制超載過牧,努力實(shí)現(xiàn)草畜平衡。增加對草原生態(tài)恢復(fù)和建設(shè)的投入,把生態(tài)文明建設(shè)納入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展評價體系當(dāng)中,把生態(tài)建設(shè)情況作為各級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部政績考核的重要內(nèi)容。努力營造保護(hù)草原生態(tài)的法制環(huán)境,減少對草原生態(tài)系統(tǒng)的干擾和破壞,鼓勵合理利用草原資源,維護(hù)草原生態(tài)建設(shè)成果。

二是嚴(yán)格管理、規(guī)范草原牧區(qū)的工業(yè)開發(fā)行為。牧區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)是目前關(guān)系草原生態(tài)環(huán)境的一個突出問題,應(yīng)高度重視,認(rèn)真研究,科學(xué)決策,嚴(yán)格依法、依規(guī)審批和管理,突出對礦產(chǎn)資源開發(fā)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)管。要加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,堅持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)地培育引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目,淘汰落后產(chǎn)能,發(fā)展低能耗、低排放、低污染的新能源產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)等新興綠色產(chǎn)業(yè),引導(dǎo)企業(yè)加大環(huán)保投入,提高企業(yè)的社會責(zé)任意識。此外,還應(yīng)對環(huán)境違法的企業(yè)和個人從嚴(yán)處罰,最大限度地減輕工業(yè)發(fā)展對草原生態(tài)環(huán)境的影響。

三是加強(qiáng)草原文化的宣傳與教育,形成自覺保護(hù)草原生態(tài)壞境的良好社會氛圍。大力宣傳草原的生態(tài)功能優(yōu)先于經(jīng)濟(jì)功能的理念,強(qiáng)調(diào)草原文化在生態(tài)保護(hù)建設(shè)方面的重要作用,提高全民的草原生態(tài)保護(hù)意識,營造人與自然和諧共處、對草原生態(tài)進(jìn)行合理利用與開發(fā)的氛圍。政府部門、工礦企業(yè)、農(nóng)牧戶、社會組織和社會民眾應(yīng)充分發(fā)揮各自在保護(hù)草原生態(tài)建設(shè)中的作用,使保護(hù)草原生態(tài)成為全社會統(tǒng)一的認(rèn)識和自覺行動,加快形成全社會廣泛參與管理、互相約束、相互監(jiān)督的草原生態(tài)治理體系。

(作者單位:錫林郭勒盟委黨校)

責(zé)任編輯:劉佳

延伸閱讀

2014年《舌尖上的中國2》的熱播,讓錫林郭勒草原上的白蘑一夜間聞名大江南北。然而,長年累月的、隨意的挖藥材與摟發(fā)菜活動,嚴(yán)重破壞了草原的枯草層,是造成內(nèi)蒙古草原退化的主要原因之一。生態(tài)環(huán)境的破壞,反過來導(dǎo)致了草原上白蘑等天然植物的減少。據(jù)報道,“自2003年以來,每年涌入內(nèi)蒙古草原地區(qū)非法采集野生植物的人員都數(shù)以萬計,給自治區(qū)草原生態(tài)環(huán)境帶來嚴(yán)重威脅,更威脅到了農(nóng)牧民的生產(chǎn)和生活。”由于我國刑法相關(guān)條文缺乏明確具體的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn),司法可操作性較差,各地在執(zhí)法和司法實(shí)踐中對非法破壞草原能否追究行為人刑事責(zé)任問題時常產(chǎn)生爭議,影響了對犯罪的懲治以及對草原資源的有效保護(hù)。目前草原環(huán)境保護(hù)的法律基礎(chǔ)主要是《草原法》與《環(huán)境保護(hù)法》,但是這些法律條文和制度在現(xiàn)實(shí)中并不能真正執(zhí)行到位。因此,草原生態(tài)環(huán)境保護(hù)是一場全方位的保護(hù)戰(zhàn),需要政府、社會和牧民的共同參與。