城中村改造“沖刺階段”的特點淺析

原建輝 肖玲玲

滑縣鴻泰建設監理有限公司(456400)

城中村改造“沖刺階段”的特點淺析

原建輝 肖玲玲

滑縣鴻泰建設監理有限公司(456400)

隨著快速城市化的發展,在城市空間的重構過程中,城中村改造備受各界關注。文章通過對城中村改造前和改造沖刺階段的特點進行淺析,并針對出現的問題提出了相應的解決方法。首先,政府需有效地干預公租房租賃,解決城中村村民和外來務工人員的住房問題;其次,開發商要處理好與村民的利益博弈問題,做好補償工作并保證社區高質量重建;最終,需要村民在積極提高自身綜合素質的同時積極參加社區重建。在三者積極協調的配合下,能夠促進城中村改造的順利、穩步進行。

城中村改造;沖刺階段;公租房;綜合素質

“城中村”是指在城市化進程中農村村落的全部或大部分耕地被征用,農民轉為市民后仍在原村落居住而演變成的居民區,亦稱為“都市里的村莊”。隨著社會經濟的快速發展,城中村問題成為制約現代城市規劃的重要因素,急需對城中村進行改造。改造的主要內容包括:將村民變為城市居民;經濟體制由集體經濟轉化為股份制企業的市場經濟;農村集體土地將轉變為城市國有土地,并將其劃分為居民住房建地、開發用地、儲備用地、集體經濟組織發展留用地等[1]。通過對城中村改造前后的特點及存在的問題進行總結分析,才能保證改造沖刺階段高質、有序地進行,加快城市一體化進程。

1 城中村改造前的特點

城市高速發展的進程中,伴隨城市郊區化、產業分散化以及鄉村城市化的迅速發展,多數“城中村”被包圍在繁華都市的內部[2],仍按照農村制度進行管理,遠遠滯后于時代發展步伐,游離于現代城市管理之外,生活水平低下。城中村改造前的特點如下:

1.1 村民思想觀念落后

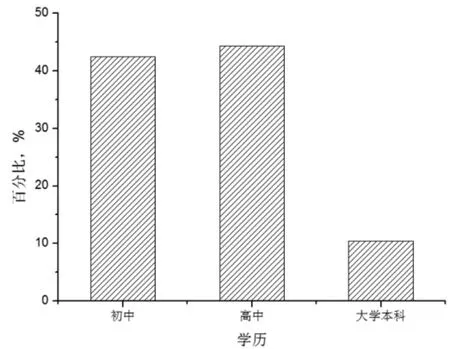

由于城中村的管理制度還是延續傳統的村莊管理體制,加上村民的文化程度整體偏低,例如:2003年李俊夫[1]對廣州市的6個城中村村民文化程度隨機調研,結果如圖1所示,大學文憑僅占總比例的10%左右。人們的思想觀念、生活方式、管理模式和居住習慣等方面保留著濃厚的傳統農村色彩,法律意識淡薄,村民難以適應現代城市文化。中青年村民的城鄉二元化和社會邊緣化凸顯。

城中村為農民、外來務工人員和城市居民的混合社區,多元文化與生活方式在此交流、沖突、融合,加上管理滯后,使城中村成為城市社會治安問題的“重災區”及社會犯罪的高發區。

圖1 村民學歷分布圖

1.2 村莊建設規劃雜亂

城中村長期處于管理混亂狀態,房屋布局雜亂無章如圖2所示,而且建筑密度較高,出現大量的握手樓、貼面樓。在利益的驅使下,無證開發高層建筑,破壞城市景觀的同時,危害了外來務工人員的人身安全。例如:2013年某城中村一戶居民違規新建的4層樓突然坍塌,砸塌了鄰居家的平房,導致鄰居家母子三人遇難[3];2014年某城中村為了增加拆遷補償金,地基薄弱違規加蓋的7層樓房倒塌,導致15名施工人員被埋[4]。

圖2 城中村改造前街道

1.3 配套設施短缺

城中村的土地利用率和綠化率低下,環境衛生較差,生活和基礎設施配套嚴重不足,各類管線雜亂無章。例如城中村家庭液壓煤氣擁有率最高,相應管道煤氣擁有率較低,供暖設施缺乏,獨立衛生間、互聯網、空調等擁有率較低。外來務工人員對城中村居住的不滿意指標主要是住房的質量差,住房面積小,康樂設施少,治安和社區服務等達不到租戶的要求。排水設施不完善導致經常性的內澇,教育醫療等公共設施的數量和質量均滯后于生活需求[5]。

2 城中村改造“沖刺”過程中存在的問題

2.1 利益博弈問題

城中村改造最終的方案是政府、房地產商和村民三方利益平衡的合約安排。政府力求避免財政的壓力和保證市場、社會的穩定,追求最大的社會收益,提高全社會的福利水平;投資商追求盡可能多的經濟收益,在城中村房屋的價值評估上制定了單邊的賠償方案;而村民追求經濟收益的提高和生活條件的改善,并強調他們的租金收益或維護拆遷補償方案的公平性。在城中村改造中,三方的利益博弈[7]問題是改造能否順利進行的首要問題。

2.2 市漂族的住房問題

城中村是外來務工者到城市追夢的第一站,是他們居住的首選地,盡管居住環境臟亂、居住條件簡陋,城中村卻承載著很多大學畢業生、城市建設工人和小商販等市漂族的希望和夢想。然而,進入2014年,各個城市的城中村改造進入“快車道”,多個城中村獲批改造,大量的城中村房屋被拆,使得周邊房屋租金的大幅度提高,以鄭州某城中村租房為例,2012年因周邊交通不便,兩三居室的房子月租600~700元,2013年周邊城中村拆遷及道路暢通,使月租上漲為1 000~1 200元,2014年城中村大批量拆遷,月租上漲為1 500~2 100元,且大多要求是年付或半年付。市漂族過半的工資用來交付租金,據調查當租金超出他們能夠承受的上限時,他們會選擇到其他市縣工作或是回到自己的家鄉,不僅會給社會帶來用工荒,無形中也阻礙了城市的經濟發展。城中村被改造后,能否解決市漂族及城中村村民的住房問題,將直接影響城中村改造的成敗。

2.3 城中村村民綜合素質低下問題

低成本城市化與低成本城市生活的剛性需求決定了城中村流動人口聚居區的難以替代性。在城市化進程中,盡管城中村為收入低下沒有住房的外來人口提供了廉價的住所,但不可忽視的是,城中村同時帶來了敗壞的環境、治安問題、收入分配不均,政府財政流失等許多社會問題[6]。由于快速改造處在農村管理體制向城市管理體制轉變的初始階段,人們的思想觀念、生活方式、住房建設、管理模式和居住習慣等方面仍然保留著濃厚的傳統農村色彩,城市意識淡薄,給城市建設帶來了一定的困難。在城中村改造的過程中,“村民”向“市民”的轉變是一個必然的過程。這一轉變意味著“村民”將徹底地失去賴以生存的土地而成為無地的城市居民[7]。但村民的教育程度普遍較低,意識觀念也較為落后,導致其生存能力和適應社會的能力較差,可能使他們成為未來城市社會中的弱勢群體。解決村民的文化素質問題,同樣是城中村改造、城市化進程的重要環節。

3 解決的辦法

公共租賃住房的政策與城中村改造有機的結合。將村民多余的還建房集中起來,采取“政府統一包租,租金實行市場租金,財政補貼的運作方式”,降低申請條件,延長申請時間,可以讓更多人享受到這一惠民政策[8]。

1)應堅持“取之于民,用之于民”的原則,嚴格管理這部分資產,合理分配使用,最大限度地利用現有的土地資產解決村民的生存、發展和社會保障問題,以保持社會的穩定。

2)街道近年來一直開設村民素質教育課程,提高本地居民的素質。設文化站、圖書室舉辦文娛活動、集體活動,大學生參與社區文化活動得到認可。社區文化建設是形成人們社區意識的重要途徑,通過社區文化的建設,可以不斷提高人們的思想境界和道德文明素養,培養居民的主體、平等、責任意識、公益觀念和互助精神,也是維護社區社會穩定,促進社區建設的重要保障。對居民進行義務專業知識、技能培訓,為居民再就業奠定知識基礎。關愛外來流動人口,促進文化融合。大學生可以利用自身的優勢作為橋梁,促進外來人口和本地人口的文化交流,為社區文化建設向深度發展提供條件。

4 結論

為了改善城中村村民及龐大流動人口的居住環境,提高其生活質量,同時給周邊市民提供健康的社會氣氛,需要分析和解決城中村改造“沖刺階段”的問題,促進城市的快速健康發展。政府、村民和開發商要齊心協力促進城中村改造的快速、順利進行,以達到社會共贏的目標。

[1]李國敏,吳倩.實施“城中村”改造應注意的問題[J].中國房地產,2006,2:39~41.

[2]馮建,周一星,王小光,陳揚.快速城市化地區城鄉關系協調研究—以廣州市“城中村”改造為例[J].城市規劃,2006,10: 46~47.

[3]騰訊大豫網.鄭州城中村4層民房坍塌鄰居母子3人被壓死亡.http://henan.qq.com/a/20131111/003032.htm,2013, 11,11.

[4]網易新聞.鄭州城中村加蓋民房坍塌15名工人被埋.http: //news.163.com/photoview/00AP0001/77364.html#p= AAOUNSNR00AP0001.2014,11,11

[5]馮小杰.城中村問題及其改造分析[J].城市規劃,410.

[6]汪明峰,林小玲,寧越敏.外來人口、臨時居所與城中村改造—來自上海的調查報告[J].城市規劃,2011,5:73~80.

[7]徐楚.對城中村改造的理論分析[J].中國房地產,2012,6:14~15.

[8]李求軍.公租房“洪山模式”印象[J].中國房地產,2012,6:14~15.