后循環腦梗死患者血管病變分析

曹建書 李金霞 褚秀華 任 華 李春志

1.中國中醫科學院西苑醫院放射科,北京 100091;2.中國中醫科學院西苑醫院特需門診,北京 100091

后循環缺血約占缺血性腦血管病的20%,包括短暫性腦缺血發作和腦梗死。明確后循環缺血的致病因素,對于后循環缺血病變的診斷、治療和二級預防有重要意義。隨著臨床研究的不斷深入和研究技術的發展, 人們發現動脈粥樣硬化是后循環缺血的主要病因。本研究通過對后循環腦梗死患者椎基底動脈進行分析,旨在探討后循環動脈病變特點及后循環腦梗死的危險因素,為臨床提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2012 年1 月~2013 年7 月在中國中醫科學院西苑醫院神經內科住院的缺血性腦血管病患者245 例。后循環腦梗死患者87 例,其中男56 例,女31例,年齡34~88 歲,平均(63.5±10.6)歲。 后循環無腦梗死患者158 例,包括前循環腦梗死及前后循環皆無腦梗死患者,其中男100 例,女58 例,年齡31~82 歲,平均(65.8±12.1)歲。兩組患者性別、年齡比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。所有患者行頭頸部螺旋CT 血管造影(CT angiography,CTA)檢查及頭顱磁共振檢查。 后循環腦梗死納入標準:后循環腦梗死為新發,經頭顱磁共振明確診斷;排除標準:排除雙側大腦后動脈主要來源于交通動脈,非動脈粥樣硬化性血管病,如心源性腦栓塞、動脈炎、煙霧病等。

1.2 檢查方法

采用Philips Brilliance iCT 256 層進行CT 掃描。掃描范圍自主動脈弓至顱頂。掃描參數:管電壓120 kV,管電流120 mA,FOV 180 mm,層間距0.5 mm,層厚1 mm,對比劑為非離子型碘海醇(370 mgI/mL),定量注射60~80 mL,速率4~5 mL,經肘前靜脈團注。 通過智能觸發功能來確定延遲掃描時間點,觸發點設置為主動脈弓降部,觸發閾值為200 Hu。 磁共振檢查采用GE Signa 1.5T 磁共振掃描儀。 掃描序列為常規序列及彌散成像序列。

1.3 圖像后處理及分析

原始圖像傳入Portal 工作站, 分別對主動脈弓、鎖骨下動脈、椎動脈、基底動脈、大腦后動脈及分支進行多平面重建、最大密度投影(maximum intensity projection,MIP)、容積重建(volume rendering,VR)和曲面重建(curved multilane reformationg,CPR)等重建方法統計并分析后循環動脈血管狹窄的數目、狹窄程度及與腦梗死關系。 本組椎基底動脈系分段:椎動脈顱外段、椎動脈顱內段、基底動脈及大腦后動脈。血管狹窄程度的測量方法:參照北美癥狀性頸動脈內膜剝脫試驗(NASCEF)法計算血管狹窄率,狹窄率=(狹窄遠端正常血管直徑-最小殘腔直徑)/狹窄遠端正常血管直徑×100%。 狹窄程度分級:無狹窄;輕度狹窄(<50%);中度狹窄(50%~<70%);重度狹窄(70%~<100%);閉塞狹窄(100%)。椎動脈發育不良標準[1-2]:一側椎動脈管徑小于對側50%以上,或管徑<2.5 mm。

1.4 統計學方法

采用SPSS 13.0 統計軟件包對資料進行統計學處理,正態分布計量資料以均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料以率表示,采用χ2檢驗。 以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 后循環動脈病變分布及狹窄程度

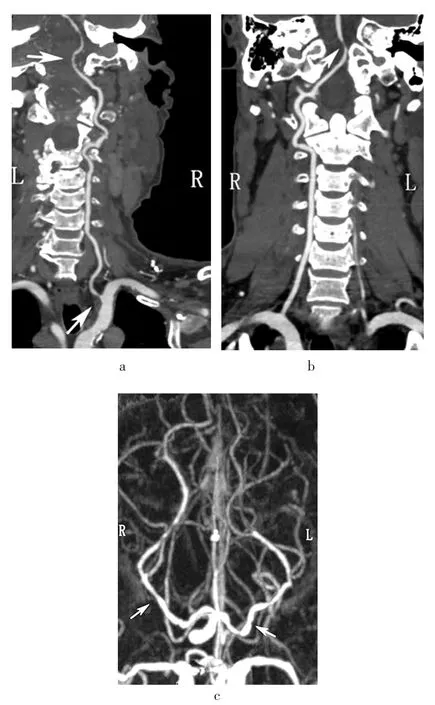

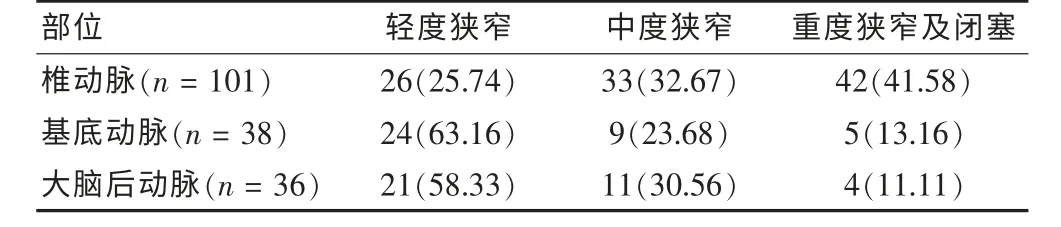

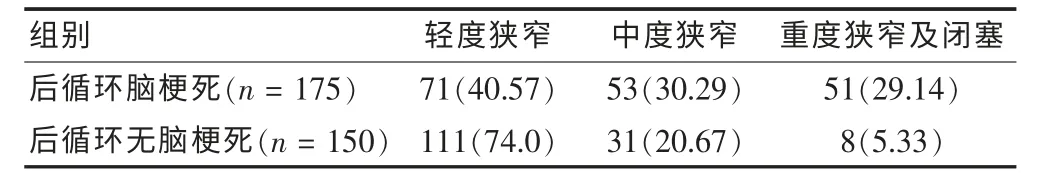

在后循環腦梗死87 例患者中,71 例血管存在硬化狹窄,占81.61%(71/87),16 例患者血管未見病變。后循環腦梗死患者共有狹窄動脈175 支,椎動脈狹窄及閉塞為101 支,其中椎動脈起始段及顱內段狹窄動脈(圖1a)83 支,占82.18%,;基底動脈狹窄及閉塞為38 支(圖1b);大腦后動脈狹窄及閉塞(圖1c)為36支;后循環腦梗死患者椎動脈、基底動脈及大腦后動脈各段狹窄程度構成比比較,差異有高度統計學意義(χ2=26.50,P <0.01)。 見表1。

圖1 后循環腦梗死螺旋CT 血管造影圖像

表1 后循環腦梗死患者動脈狹窄程度比較[n(%)]

后循環無腦梗死患者中輕、中、重度狹窄及閉塞的動脈分別為111、31、8 支, 后循環腦梗死與后循環無腦梗死的動脈狹窄程度構成比比較,差異有高度統計學意義(χ2= 44.23,P <0.01)。 見表2。

表2 后循環腦梗死與后循環無腦梗死椎基底動脈系血管狹窄程度比較[n(%)]

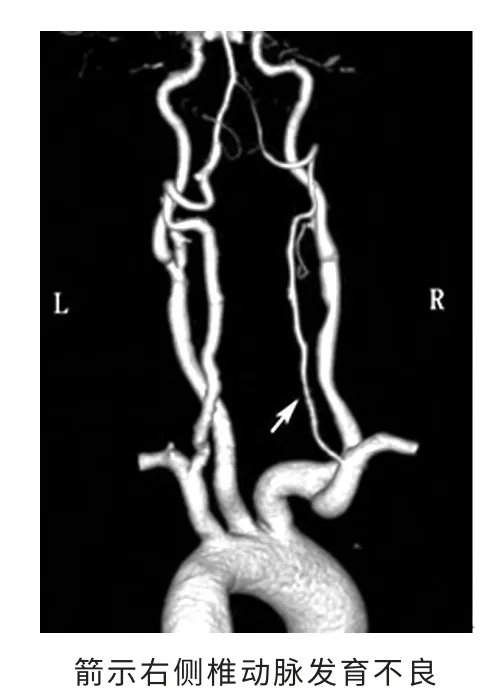

2.2 椎動脈不良

椎動脈發育不良共40 例,右側27 例(67.50%),左側13 例(32.50%),見圖2。 其中后循環腦梗死患者24 例,椎動脈發育不良率為27.59%,后循環無腦梗死患者16 例,椎動脈發育不良率為10.13%,循環腦梗死患者的椎動脈發育不良率多于后循環無腦梗死患者,差異有高度統計學意義(χ2=12.52,P <0.01)。

圖2 后循環腦梗死螺旋CT 血管造影容積重建圖像

3 討論

后循環又稱椎基底動脈系統,系由椎動脈、基底動脈和大腦后動脈組成, 主要供血范圍包括腦干、小腦、丘腦、枕葉、部分顳葉以及上段脊髓。 椎基底動脈系統血管病變所致的腦梗死,雖然占腦血管病的比例不高,但由于后循環供血的腦干、小腦為重要神經結構,尤其腦干結構較為復查,其內有不同功能神經核團,發出10 對腦神經,還分布有網狀上行激活系統和管理心臟、血壓、呼吸等重要調節中樞,其內白質區為上、下行神經傳導纖維通道,由于腦干的血管支配與神經結構并非一一對應等特點, 因此臨床表現復雜、多樣,當病變累及延髓重要神經中樞時,病情危重,因此后循環腦梗死具有高死亡率、 高致殘率等嚴重后果,熟悉后循環梗死的影像特點,對后循環缺血病變及早防治十分重要。

文獻報道,后循環缺血患者椎動脈起始段及顱內段的狹窄占椎動脈病變的79.69%[3]。 本研究后循環腦梗死組椎動脈起始段及顱內段的狹窄占82.18%(83/101),與文獻相近。 朱琳[4]分析了75 例后循環缺血患者,在中重度狹窄及閉塞血管中,椎動脈起始段和顱內段病變占80.0%,本組椎動脈起始段和顱內段狹窄占72.12%(75/104),與其結果相仿。進一步研究發現,在椎動脈、基底動脈及大腦后動脈三組比較中,中重度狹窄及閉塞的椎動脈數出現率最高。新英格蘭醫學后循環登記研究[5]也證明了椎動脈顱內外段為后循環血管狹窄的好發部位。 椎動脈為后循環血管開端,當出現狹窄或閉塞時,后循環腦組織灌注不足,導致后循環缺血事件發生。 椎動脈在顱內段發出較大分支小腦下后動脈供應小腦及延髓, 因此椎動脈顱內段硬化狹窄可導致延髓分支閉塞而出現延髓梗死,如果情況嚴重可危及生命。 基底動脈主要分支供血腦橋、小腦,其粥樣硬化病變好發于中段,當出現急性基底動脈血栓形成時可致多條穿支動脈閉塞, 導致腦橋梗死。 大腦后動脈是后循環動脈兩大終支,其栓塞性閉塞常累及枕葉。 由于后循環腦梗死的后果較為嚴重, 所以臨床上要在出現臨床癥狀之前對高危人群進行超聲或CTA 等無創性檢查, 做到早發現、早干預、早預防。 有報道基底動脈和大腦后動脈在后循環缺血中狹窄動脈率皆為12.1%[6],本研究為21.71%和20.57%,數值相差較大,可能與統計樣本量及樣本的年齡段不同有關。

中國后循環缺血專家共識組[7]認為后循環缺血的主要病因是動脈粥樣硬化,最主要的機制為栓塞。 本研究后循環腦梗死組81.61%(71/87)動脈存在動脈粥樣硬化,同后循環無腦梗死患者相比,后循環腦梗死患者中度以上狹窄的動脈明顯增多,進一步證實了這一結論。專家共識認為頸椎骨質增生罕見引起后循環缺血[7],本組觀察245 例患者的椎動脈,未見骨質增生引起椎動脈狹窄,有些醫生習慣于給中老年眩暈患者攝頸椎片,而且往往把頸椎病和椎基底動脈缺血聯系起來,事實上,由頸椎骨質增生壓迫椎動脈引起缺血的癥狀非常少見,臨床上眩暈患者中,與頸椎病相關聯的眩暈也是少見的。

以往腦血管病變多通過數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)進行研究。 本文通過螺旋CT 進行研究,雖然DSA 仍然是目前研究腦血管的金標準,隨著螺旋CT 的發展、軟件更新,CTA 開拓了血管造影的新領域。 通過多種重建方法如MIP、VR和CPR 從不同角度、不同層面來觀察腦血管病變,避免了結構重疊, 不僅能夠精確顯示管腔狹窄程度,還能顯示管壁的病變,觀察斑塊的形態結構,如有無潰瘍形成,還能通過測量斑塊的CT 值,明確是否為軟斑塊,對斑塊的穩定性進行一定評價。 為臨床診治提供幫助。CTA 對潰瘍斑塊診斷具有很高敏感性和特異性,優于DSA 和超聲檢查。

大多數個體雙側椎動脈管徑存在差異,是椎動脈常見的一種先天變異[8]。 當一側椎動脈明顯較對側細小,稱之為椎動脈發育不良。 以往對與椎動脈發育不良的研究報道僅見于尸體解剖,隨著醫學影像技術的發展,診斷方法的不斷增多和能觀測到大量活體現象病例,椎動脈發育不良才逐漸被人們所認識。 目前診斷椎動脈不良的方法很多, 主要有數字減影血管造影、螺旋CT 血管造影、磁共振血管成像、彩色多普勒血流成像和經顱多普勒超聲等。關于椎動脈發育不良沒有統一的標準,王力力等[1]報道目前較公認的說法就達5 種之多。 雙側椎動脈管徑差異明顯時,有些學者稱之為椎動脈優勢,其評估標準也不統一,近期國內研究椎動脈優勢的標準為:一側椎動脈管徑比另一側明顯增大,直徑相差0.3 mm[9]和1.2 mm[10],或雙側椎動脈管徑相仿,但一側椎動脈與基底動脈的連接更呈直線狀[9]。對椎動脈發育不良應建立統一的標準,以便對其臨床意義進行探討。

文獻報道超過50%的人群存在椎動脈優勢側[11]。本研究共發現椎動脈發育不良40 例, 右側27 例,左側13 例,右側明顯多于左側。文獻報道后循環缺血中的椎動脈發育不良出現率明顯高于前循環卒中患者[12],本研究后循環腦梗死患者椎動脈發育不良明顯多于后循環無腦梗死患者。以往觀點認為后循環是由雙側椎動脈供血,當一側椎動脈發育不良時,對側椎動脈管徑代償性增寬,血流量會補償性增加,能夠維持后循環血供,但Chen 等[13]回顧性分析了沒有腦血管疾病的1000 例健康體檢者超聲資料發現, 當一側椎動脈直徑≤2.5 mm 時,其血流量明顯減少,但對側正常的椎動脈血流僅稍稍補償性增加,同無椎動脈發育不良的個體相比后循環血流量明顯下降,并出現后循環灌注不足。 有學者[14-15]報道當個體椎動脈發育不良并伴有高血壓、 高血脂時更容易發生動脈粥樣硬化,增加了后循環缺血事件發生的危險性。而且當一側椎動脈發育不良時,雙側椎動脈不對稱,造成基底動脈彎曲硬化,進一步加重后循環缺血性事件發生[16-17]。本組18.39%(16/87) 的后循環腦梗死患者中動脈未見病變,而供血區出現小的梗死灶,這可能是深穿支小動脈玻璃樣變、小粥樣硬化斑塊形成,導致深穿支小動脈閉塞出現梗死灶[18-19]。

綜上所述,后循環腦梗死的主要病因是動脈粥樣硬化,如果沒有及時干預,斑塊內脂質核不斷增大、斑塊纖維帽變薄,斑塊增大后堵塞管腔,管腔狹窄,腦內相應分布區灌注不足,腦缺血事件發生。 如果斑塊潰瘍形成或斑塊破裂,釋放栓子,造成遠端血管栓塞。栓子不僅來源于椎基底動脈, 也可來源于心臟及主動脈,栓塞是后循環腦梗死最常見的發病機制。 后循環動脈粥樣硬化好發于椎動脈起始段和顱內段,為后循環動脈的第一段,而且椎動脈病變血管狹窄程度也較基底動脈及大腦后動脈嚴重,更加重了后循環缺血的嚴重程度。 由于超半數人群雙側椎動脈明顯存在差異,椎動脈顱內段又常見發育異常及走行變異,也增加了后循環腦梗死風險性。 因此,對后循環缺血性病變藥物治療的同時,還要對高血壓、高脂血癥、糖尿病等腦血管缺血病變危險因素進行控治。為防范血管發育異常、變異等風險因素,需早期影像檢查。

[1] 王力力,華楊.椎動脈發育不良影像學檢查方法的研究進展[J].中華醫學超聲雜志,2008,5(6):965-969.

[2] Jeng JS,Yip PK. Evaluationg of vertebral artery hypoplasia and asymmetry by color-coded duplex ultrasonography [J].Ultrasound Med Biol,2004,30(5):605-609.

[3] 許開喜,馬先軍,李樂軍,等.MSCTA 對后循環缺血椎-基底動脈粥樣硬化斑塊的診斷價值[J].江蘇醫藥雜志,2012,38(10):1188-1190.

[4] 朱琳.后循環缺血患者腦主要供血動脈病變及危險因素分析[J].腦與神經疾病雜志,2011,19(5):368-371.

[5] Caplan L,Wityk R,Pazdera L,et al. New England Medical Center Posterior Circulation Stroke RegistryⅡ. Vascular Lesions [J]. J Clin Neurol,2005,1(1):31-49.

[6] 張莉莉,李敬誠,謝鵬,等.后循缺血患者椎基底動脈血管結構及血流動力學的分析[J].重慶醫學雜志,2008,37(18):2022-2024.

[7] 中國后循環缺血專家共識組.中國后循環缺血專家共識[J].中華內科雜志,2006,45(9):786-787.

[8] 俞越,徐子奇,羅本燕.椎動脈發育不良與后循環缺血性卒中:從假說到發病機制[J].中國卒中雜志,2014,9(10):880-884.

[9] 王慶松,范進,陳琳,等.老年后循環缺血患者單側椎動脈優勢現象研究[J].中華老年心腦血管雜志,2013,15(2):158-160.

[10] 王弈棋.椎動脈優勢與后循環梗死的關系[J].中華神經科雜志,2012,45(7):490-497.

[11] 嚴明,王超,王圣林,等.正常椎動脈解剖特點及其變異概況[J].中國脊柱脊髓雜志,2012,22(2):171-174.

[12] 王慶松,向陽,王俊,等.后循環缺血與前循環卒中患者單側椎動脈優勢現象對比[J].中國神經精神疾病雜志,2012,38(5):294-297.

[13] Chen YY,Chao AC,Hsu HY,et al. Vertebral artery hypoplasia is associated with a decrense in net vertebral flow volume [J]. Ultrasound Med Biol,2010,36(1):38-43.

[14] Peterson C,Phillips L,Linden A,et al.Vertebral artery hypoplasia:prevalence and reliability of identifying and grading its severity on magnetic resonance imaging scans [J].Manipulative Physiol Ther,2010,33(3):207-211.

[15] 劉猛,盛世英.80 歲以上老年后循環腦梗死患者臨床特點及預后分析[J].實用老年醫學,2013,27(11):927-929.

[16] 項曉俊,文建軍,夏東,等.后循環缺血與椎-基底動脈變異的相關性研究[J].臨床和實驗醫學雜志,2014,13(14):1153-1154.

[17] 世全.椎基底動脈延長擴張癥患者28 例臨床和影像學分析[J].疑難病雜志,2015,14(7):729-731.

[18] 凌天金,文雯,郭海志.椎動脈優勢與基底動脈彎曲的關系及其對腦梗死發生的影響[J].疑難病雜志,2013,12(9):664-666.

[19] 熊靜,張婕,韓劍虹,等.癥狀性椎動脈狹窄與腦干和小腦梗死關系研究[J].中國醫藥導報,2014,11(28):75-78.