基于FTP和WinCC的紡紗絡筒工序信息化系統

毛乾貝,郭浩龍,喬茜華,王永華,2

(1.鄭州輕工業學院 電氣信息工程學院,鄭州 450002;2.紡織服裝產業河南省協同創新中心,鄭州 451191)

絡筒作為紡紗生產的最后一道工序,其任務是將管紗卷繞成筒子紗,清除紗線上的紗疵雜質,具有對紗線總體質量把關的功能,因此國內許多紡織廠家購置高質量的自動絡筒設備以保證成紗質量。某紡織廠購置的25臺進口全自動絡筒機,均可實現單機實時信息監控,但需逐臺查看、抄錄產量等生產數據,造成“信息孤島”現象,如果配置廠家的數據集成系統則價格昂貴。

絡筒機單機控制系統均具有標準以太網接口,可聯網實現信息化集中管理。本課題中的絡筒工序網絡基于工業以太網,采用FTP協議讀取底層數據,并利用上位機組態軟件WinCC實現人機交互。

1 總體網絡架構

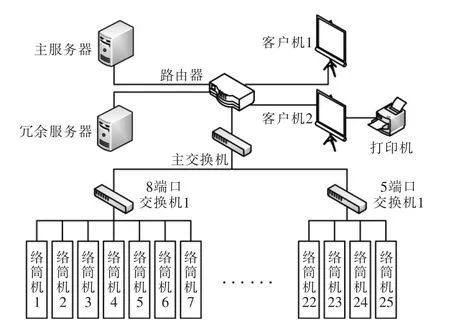

網絡架構組建為三級級聯物理架構,保證數據物理層通暢、避免擁塞[1]。各獨立的絡筒機作為一個節點集成到接入層工業交換機,構成第三級基礎網絡。接入層交換機集成到匯聚層交換機組成第二級網絡。最后將匯聚層交換機連接到具有路由功能的核心工業交換機上,通過光纖連接至監控室服務器[2]。

交換機選用西門子公司的工業交換機,整個系統使用了3臺8端口和2臺5端口交換機[3]。網絡基于FC(fast connection)技術連接,保證底層網絡連接的可靠安全。具體網絡架構如圖1所示。

圖1 網絡整體架構Fig.1 Network overall architecture

監控中心配置有各種上層網絡管理設備。主服務器用于完成整個網絡生產數據的處理、逾百幅監控畫面和各種生產信息報表的生成,以及系統的管理查詢等;冗余服務器是為增加系統的安全性而設置的,在主服務器故障停機或者停機檢修的情況下,系統仍可正常運行,保障監控中心數據的完整性和連續性;客戶機可進行生產監控和管理、數據分析,主要作用是完成各條生產線的生產計劃、設備管理、質量控制及分析、以及生產運行等;打印機用于打印趨勢圖、報警信息、生產數據等日常圖表;具有路由功能的千兆網絡交換機,增強集中監控系統的網絡通訊功能,并預留與企業網絡通訊的接口,使整個監控網絡可與企業局域網相連。

監控中心各計算機的操作權限均采用密碼授權的管理方式,避免可能出現的誤操作而導致系統故障。不論是操作還是查詢,均需經密碼校對正確后方可進行,各操作人員的操作權限可根據相應級別進行設定或修改。

2 軟件系統設計

軟件系統主要由底層數據傳輸協議和上位機監控組態軟件構成。傳輸協議使用簡單的FTP協議,FTP是TCP/IP協議的一種具體應用,具有可靠、安全、高效的特點,它允許一臺主機以文件操作的方式(如增、刪、改、查、傳送等)與另外一臺主機相互通信,快速安全地獲取數據[4]。整個信息化網絡采用西門子公司的上位機組態軟件WinCC(windows control center)來集中監控和進行數據處理,完成生產管理、數據查詢和報表統計等功能。

2.1 絡筒機數據獲取

絡筒機數據的獲取采用FTP傳輸C-S架構,在絡筒機控制系統中建立遠端Sever服務器,監控室服務器以本地Client客戶端的形式訪問。

FTP需建立2種連接:一是客戶端和服務器傳輸命令的連接,二是數據傳送的連接。服務程序采用PAssive模式完成客戶端和服務器傳輸命令的連接,建立數據傳送連接。當客戶端連接至服務器后,服務器發ACK確認信息給客戶端,這個信息表示服務器在Server端打開了一個端口、并確定這個端口是空閑可用的,當客戶端收到確認信息后,數據傳輸通道被建立并返回用戶所需要的信息,即成功地建立了數據連接。

2.1.1 底層網絡數據連接

WinCC可以兼容運行VBS腳本語言,在裝有WinCC組態軟件的服務器中用VBS腳本編寫程序來讀取遠端Server的數據。遠端服務器的產量文件,文件名格式為日期字符串加S1、S2或者S3(S1,S2,S3分別代表早中晚三個班次),類型為txt格式文件。用FTP方式訪問絡筒機控制系統并將需要數據保存至本地可調用數據獲取函數實現。

在函數中定義IPAddress,User,Password,DestinationPath,DateStr等變量,IPAddress為FTP地址,User為FTP用戶名,Password為FTP密碼,DestinationPath為目標文件夾,DateStr為所要獲取的文件名(此處為當前日期字符串)。通過對這些參數的調用,可得到目標文件夾,找到需要的數據文件。如果文件夾不存在則調用函數建立新文件夾,將讀取到的數據文件存入該文件夾。

通過輪詢方法實現對遠端服務器的訪問,逐一讀取絡筒機數據,然后將這些原始數據存儲到Client本地目標文件夾中等待調用。循環調用數據獲取函數,將所有遠端服務器上的數據保存至本地。

對于讀取到的數據文件,文件采用以日期和機臺號命名的方法,方便查看和尋找,如2014年8月1日讀取到的數據文件就以2014_08_01來命名。函數功能如下:讀取絡筒機的機臺號,將當前日期轉換成形如“2014_08_01”的字符串便于調用查詢。

2.1.2 本地數據處理

獲取到本地的數據實時寫入關系數據庫中存儲、處理,以備調用。本系統中使用SQL Server數據庫實現信息的統計、匯總、修改、添加、刪除以及瀏覽和查詢等功能。

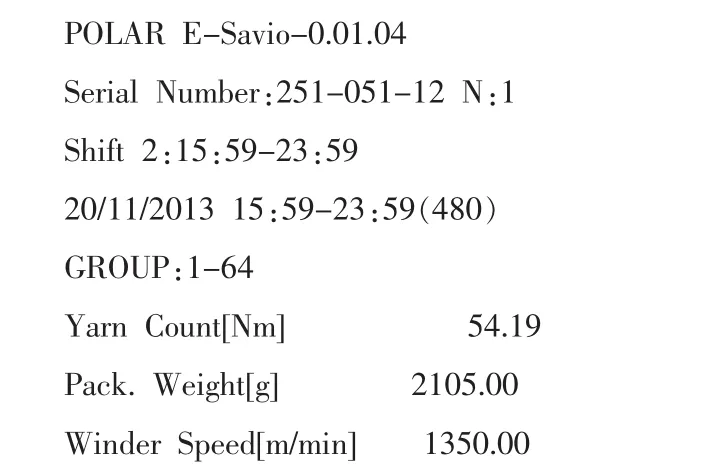

遠端服務器讀取到的本地數據仍然是比較原始的數據,需要進一步處理,篩選出需要的數據。部分原始數據如下所示:

其中Pack.Weight[g]為該班該機臺的產量值,單位為kg。現以此值為例來說明對本地數據的處理。

以txt格式保存的數據,在存入關系數據庫前必須轉換成相應的字符串變量,用自定義函數Str-LuoTongWeight(FilePath)來讀取以txt格式保存的原始數據,并獲取該數據中的產量信息,至此獲取到本地的數據處理完畢,然后調用數據庫函數將處理好的數據存入數據庫。如果需要轉換的文件不存在則調用StrLuoTongWeight=" "函數,將此絡筒機對應的值設置為空。

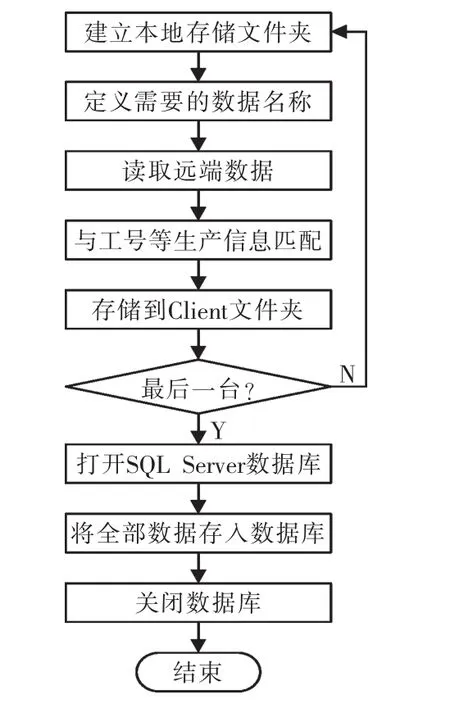

獲取產量信息值后,在關系數據庫中將該產量值與機臺號、品種、工號等生產管理信息處理一一對應起來,供WinCC建立交互關系時使用。函數流程如圖2所示。

2.2 人機交互系統

整個人機交互系統架構基于WinCC組態軟件設計[5],由逾百幅實時動態畫面和幾十個報表組成,主要實現現場監控、生產管理、數據查詢等功能。

圖2 主要函數流程圖Fig.2 Flow chart of the main function

2.2.1 主控畫面

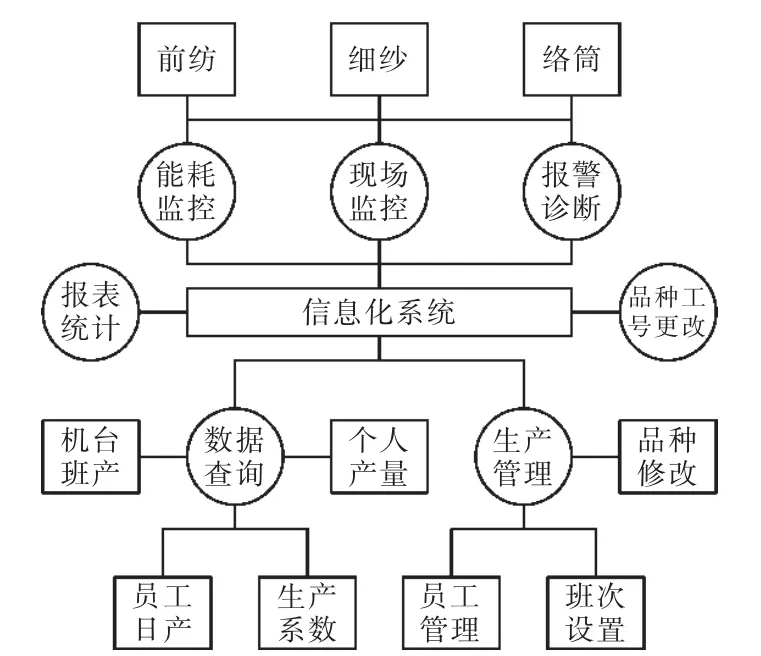

主控制界面集中展示了整個車間各機臺的物理布局、運行狀態以及信息化系統的主要功能。主控畫面的布局基于車間機臺實際位置,二者基本保持一致,清晰呈現現場生產狀態。畫面中,通過不同顏色表示機臺的不同運行狀態,如機臺的啟停等。畫面功能菜單分為兩級,一級為系統的主要功能類大項,整體分為現場監控、生產管理、數據查詢、數據報表4部分;二級為各個工序的詳細狀態,在現場監控菜單有前紡、細紗和絡筒等工序的監控信息,用于單工序查詢;數據查詢分為機臺班產、員工日產、生產系數和個人產量等,具體如圖3所示。主控畫面為整個車間的監控畫面,在此主要介紹絡筒工序。

圖3 信息化系統整體功能Fig.3 Global function of the information system

2.2.2 生產管理

一個完善的信息化系統不僅包括對底層數據直觀實時的顯示,更需要方便用戶的操作、對生產的管理、促進公司的ERP(enterprise resource planning)建設,為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。為了融入公司ERP系統的建設,在本系統中加入了生產管理設計,可以實現員工管理、班次設置、品種修改、品種維護等功能,如圖 4所示,方便用戶對生產的管理。增加報表統計功能,包括歷史報表和實時報表2部分,用于存檔查詢,完善企業ERP的產品數據管理和質量管理[6]。

圖4 生產管理系統畫面Fig.4 Frame of PMS

2.2.3 數據查詢

生產管理數據存儲到數據庫中永久保存,用于對目標數據的管理、查詢、檢索,方便管理者的調檔查詢,歷史生產數據調用。生產數據將存儲在SQL Server 2005數據庫中,生產數據部分可以提供的主要數據有:日期、班次、機臺號、品種、批次、定量、產量(包括長度和重量)、擋車工工號、姓名等。

系統增加了強大的數據查詢功能,可以實現機臺班產、工序日產、個人產量、品種月產、員工看臺、機臺品種、機臺特性、揩車部保、能耗查詢、產量查詢等功能,如圖5所示。對于產量的查詢,在必選條件里通過工序、輪班、班次等條件的選擇進行查詢;如果需要進一步具體查詢選擇品種、批次、機臺等條件,篩選所需要的詳細信息。

3 結語

利用FTP傳輸協議和WinCC組態軟件設計的絡筒機數據處理系統,通過逾百幅生產畫面和數十個生產報表完成了對某紡織廠絡筒工序25臺單機設備重要生產信息的采集,如產量、筒數等參數;加入報表查詢、生產管理、員工工號更改等功能,減少了工作人員50%以上的工作量。系統數據傳輸穩定、界面友好、功能全面,方便用戶對生產的管理和數據查詢。系統在運行初期,針對工藝操作要求及運行中存在的問題,作者進行了改進和完善,現在整個系統運行穩定,操作簡單方便。系統的投運減輕了管理人員的工作量和勞動強度,提高了工作效率,各項功能均達到設計要求,受到企業的好評。

[1] 胡惠玉.基于工業以太網實現上位機對遠程PLC的監控[J].長春工程大學學報,2011(2):113-116.

[2] 王永華,A Verwer(英).現場總線技術及應用教程[M].2版.北京:機械工業出版社,2012.

[3] 崔堅,李佳,楊光.西門子工業網絡通信指南[M].北京:機械工業出版社,2005.

[4] 王麗華.淺析FTP工作原理及應用技術[J].石家莊職業技術學院學報,2007(4):28-29.

[5] 張曉杰.基于WinCC的數據采集和監控系統設計[J].工業儀表與自動化裝置,2007(4):53-55.

[6] 西門子(中國)有限公司,自動化與驅動集團.深入淺出WINCC V6[M].北京:北京航空航天大學出版社,2004.