官員下海第3次浪潮襲來?

灝余

今年3月,杭州市金融辦原黨組書記、副主任俞勝法辭去公職,加盟阿里巴巴集團,或將出任阿里網絡銀行行長的消息引發外界關注。

這是又一起政府官員辭職下海的案例。據不完全統計,自2013年下半年以來,僅廣州市就有4名縣處級(含)以上的官員辭掉公職,加入民企或上市公司擔任高管。在北京,全國人大常委會辦公廳信訪局原副局長黃力群也于2013年10月辭職,加盟北京一家律師事務所。

當諸多的零星個案接連出現時,人們不免會猜測:中國會迎來新一波官員下海潮嗎?

前兩撥官員下海潮背后

1992年第一波官員下海潮的重要背景是,這一年的年初,鄧小平發表了“南方談話”——“膽子要大一些,敢于試驗,看準了的,就大膽地試,大膽地闖”;“要抓住時機,發展自己,關鍵是發展經濟,‘發展才是硬道理”。這不僅正式確立了中國市場經濟改革的取向,而且還為當時的社會精英參與社會、發揮才智和熱情指明了出路。

據《中華工商時報》的統計數據,1992年全國至少有10萬名黨政干部下海經商。如今,他們中的佼佼者已成為中國最顯赫的商界精英。比如,在國務院發展研究中心已擔任副廳級干部的陳東升,就是在這一年下海的,他后來創辦了中國本土最大的拍賣公司嘉德拍賣、中國第五大保險公司泰康人壽。同一年,當時在國家體改委任處長的馮侖(萬通地產董事長)、國務院政策研究室處長毛振華(中國第一家資本市場信用評級中介機構——中誠信的董事長)等一批“學者幕僚”也轉投商海。日后,他們被人稱為“92派企業家”。

嚴格說來,1992年的下海潮是全民下海,除了一大批機關干部,來自科研機構、高校等其他領域的社會精英也縱身一躍,跳入“市場”淘金的洪流中。與上世紀七八十年代創業的草根企業家不同,“92派”多接受過良好的教育,他們原本生活在廣義的體制內,有著憂國憂民的情懷。然而,在經歷了1980年代中后期挫折后,他們開始從理想主義的幻想中冷卻,紛紛走出那個令他們當時看來頗為僵化、傷心的“體制”。“到市場中去”,第一次成為中國社會精英的主流選擇。

這一集體行動的更深層影響則在于,中國的主流價值觀也是從此開始了猛烈的轉向,中國的精英群體也開始分化:從“學而優則仕”轉向了投身商業,追求并擁抱財富。

“92派”官員下海的示范效應也在悄悄影響著下一個10年的精英們的選擇。在2002-2003年前后,當整個社會環境再次發生變動時,又一波官員下海潮蜂擁而至。這次,全國范圍內出現了一大批縣處級乃至廳局級官員紛紛下海的案例,最惹眼的則是江浙等沿海地區。

據浙江省有關部門統計,從2000年到2003年3月,該省共有125名縣處級以上黨政干部辭職或提前退休,其中就有9名廳級官員,其中大部分發生在2002年下半年到2003年上半年。在中國市場經濟的策源地之一的溫州,兩名副市長、1名市政府秘書長和1名副秘書長幾乎同時下海。在江蘇,僅鹽城一地,就有東臺市市長、阜寧縣副縣長、建湖縣副縣長等在內的5名縣級實權干部主動摘下“官帽”,進入民企當起了“經理”。在上海,時任虹口區區長的程光,辭官出任印尼大財團三林集團中國區總裁;在廣東,廣州最年輕的正局級干部之一、42歲的市環保局局長姜崇洲辭去公職,出任某地產集團副總裁……

這一時期,官員下海之所以再次成為潮流,除了受1998年及其后的各級政府機構裁減改革的波及,更重要的社會背景是,中國的民營經濟此時正處于政策異常寬松的蓬勃發展期。

也是在2002年前后,中國發生了幾起與民企及民營企業家有關的標志性事件:首先,民營企業家在2001年首次被定義為“有中國特色社會主義制度的建設者”;在2002年秋天的十六大上,7位民營企業家首次成為全國黨代表。而在地方層面,重慶、浙江和貴州三地的省級工商聯會長首次由私營企業家擔任,尹明善、徐冠巨等民營企業家首度被推薦、當選為省級政協的副主席,這都是通常意義上的副省級“高級干部”。

當時,整個社會都對未來走向充滿著朝陽般的正向預期。人們從各種政策信號中似乎讀到:中國民營經濟的春天正在到來……

影響官員下海的內外變量

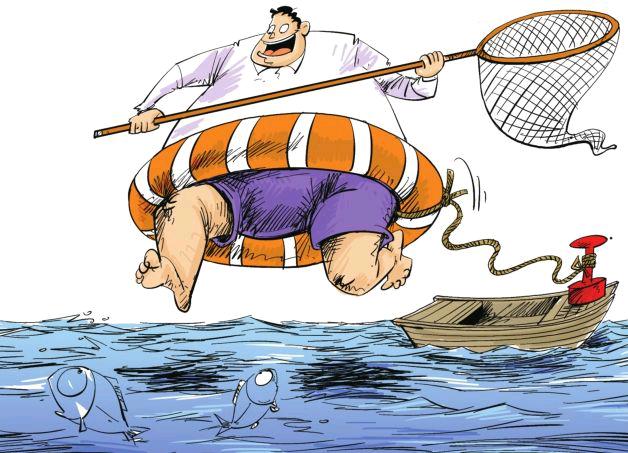

然而,2009年起,關于“國進民退”的大爭論在全國范圍內升溫。多位知名企業家因種種原因而鋃鐺入獄,而此前那些高調亮相的下海官員,有的在咸濕海水中被嗆水,有的被劈頭蓋臉的浪頭打暈,還有的幾度掙扎后還是逃回了岸上……人們終究發現,在大海中,如魚得水者終究是少數。

辭去福建省信息產業廳廳長的游憲生,最初出任一家上市公司的總裁,但很快他就再次掛冠而去。此后,他又輾轉了兩三家企業擔任職業經理人,均在短期任職后便離開。另一位廳級干部,浙江省財政廳原黨組成員、省地稅局總會計師徐剛,受吉利集團董事長李書福之邀出任該集團CEO,但也是在呆了5年、挪了兩個職位后便離開。此后,徐剛又先后出任了兩家知名民企的總裁,均未呆滿兩年便黯然離去。

2008年恰逢改革開放30年之際,此前著有《權變:從官員下海到商人從政》的知名媒體人章敬平在對5年前的采訪對象回訪時發現,回訪下海官員的過程,要比當年采訪他們的過程“難得多”,“多數人不愿意接受采訪”,即使出于禮貌和他坐到一起說了幾句,也不希望自己的故事見諸報端。他解釋說,極少數人是因為看淡了官場商場云起云落,多數人是因為不滿意自己的境遇,自認為慘淡無光,無顏見江東父老。

實際上,整個社會已在不知不覺中悄悄生變。如果對比2002年與1992年下海官員的就業走向,就能看出端倪:“92派”多是自主創業的公司的締造者,而2002年前后下海的那波官員更多的則是進入民企擔任職業經理人,成為高級打工者。僅僅10年,創業的門檻已在筑高。

與之同時,民企的更大風險也在加劇襲來。法制日報社《法人》雜志連續多年監測并發布了中國企業家年度犯罪報告,他們對過去數年的案例研究發現,近五年媒體曝光的企業家犯罪越來越集中在民營企業家身上。2009年,民營與國有企業家犯罪的曝光數基本持平(49︰35),然而到了2013年,被曝光的民營企業家犯罪數已是國企的3倍之多(270︰87)。

日益惡化的民企生存環境不但沒有吸引體制內的官員下海,反而影響到新一代年輕人的就業選擇。最近幾年,“回到體制內”重新成為年輕人在就業時的優先選擇。在浙江溫州——被外界認為中國商業觀念最濃厚的地區,報考公務員的競爭激烈程度,連續多年都屢攀新高,不少崗位都高居浙江11個地級市前列。

不過,從2013年下半年起,國內又開始出現了公務員辭職下海的零星個案。除了前文提及的廣州4位處級以上干部先后辭官下海外,在湖南瀏陽等地也出現了多名鄉科級基層干部集體辭職下海的案例。值得一提的是,這次公務員下海又具有新的社會背景:新一屆中央領導集體提出“八項規定”等嚴管官員的若干新規后,公務員及干部群體的各種收入以及出國(境)、用車、招待等隱形福利也遭到了進一步的嚴控和削減。而近年來漸進推行的養老、醫療改革等社會保險類改革,也不斷“蠶食”或拉平了公務員群體優渥的“特權”和福利。

官員們的利益和權力被削減,但政治責任和外界壓力又在加大新一屆政府在下放審批權、打擊腐敗、加大問責上動作頻繁。因此,外界紛紛猜測,當體制內的“吸引力”在不斷“退燒”之后,官員群體是否會出現新一輪的用腳投票的離職潮。但顯然,體制內的“推力”僅僅是官員辭職下海的其中一個內在變量,更為重要的變量則是另一股來自體制外的“拉力”是否足夠強大。也就是,支撐創業的營商環境是否得到了改善,阻礙民間投資活力的各種壁壘和歧視性政策是否得到了修正,權力對資本的鉗制以及對資源的配置是否真得交還市場,畸形的政商關系是否被理順并向健康方向發展。

也只有當上述一系列配套的激勵和約束機制日漸明朗并趨健全時,民營經濟的又一春才會真正展現,誘惑官員下海的動力才會變得真切。endprint