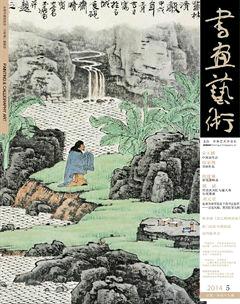

高中《美術鑒賞》教學的幾點嘗試

祝建華

一、走進作品隱秘深處

歌德說:“經驗豐富的人讀書用兩只眼,一只眼睛看到紙面上的話,另一只眼睛看到紙的背面。”對于美術鑒賞而言,所謂“紙的背面”,是指要循著畫面的表層,走進畫家的心靈之中,深入作品。當然,能夠走到作品隱秘的深處,離不開教師的引領、啟發。

鄭板橋,“揚州八怪”的主要代表,以三絕“詩、書、畫”和善畫竹聞名于世的書畫家和文學家。在鑒賞鄭板橋的《墨竹》時,先向學生介紹鄭板橋其人,幫助學生更好的理解作品。《墨竹圖》畫中修竹數竿,高低錯落,挺拔清秀,頗具清爽高潔之精神。用筆遒勁圓潤、疏爽飛動。竹后石柱挺立,純用淡墨,虛實相照,妙趣橫生,氣勢駿逸,傲氣風骨令人感慨。鄭板橋畫墨竹,多為寫意之作,一氣呵成,生活氣息十分濃厚。一枝一葉,不論枯竹新篁,叢竹單枝,還是風中之竹、雨中之竹,都極富變化之妙。如竹之高低錯落,濃淡枯榮,點染揮毫,無不精妙。鄭板橋曾經寫道:“江館清秋,晨起看竹,煙花日影露氣,皆浮動于疏枝密葉之間,胸中勃發遂有畫意。其實胸中之竹并不是眼中之竹也。因而磨墨展紙,落筆倏作變相,手中之竹又不是胸中之竹也。”他在《墨竹圖》中題記:“凡吾畫竹,無所師承,多得于紙窗、粉壁、日光、月影中耳。”他學習社會,宗法自然,但不搞純自然主義,而是把從自然中搜集的資料,進行去粗取精,去偽存真。可見,鄭板橋的《墨竹》,不僅僅是對自然的簡單模仿,而是基于生活與感受的第二次創造。如果我們不透過“紙”的背面,就體會不到鄭板橋先生“寫意與寫實、抽象與具象、神似與形似”的深意。

如果教師經常引領學生用心去鑒賞作品,帶有自己的獨特感悟,走進作品隱秘身處,走進作者心靈,學生一定會在美術作品的隱秘深處有許多驚喜與收獲。

二、巧妙勾連語文教材

如果美術老師善于借助學生的語文積累,能夠與中學語文教材有機對接,那么,師生其中的一些美術作品的理解會更加感性,更加到位。

《江山如此多嬌》是傅抱石、關山月1959年為新落成的人民大會堂合作的巨幅國畫。畫中當一輪紅日照耀著長城、黃河,沐浴著江南的沃土、喜馬拉雅山的積雪,祖國的四季山水“紅裝素裹,分外妖饒”,體現出“江山如此多嬌”。當年的 9月27日,毛澤東為這幅詩意畫寫了“江山如此多嬌”,并由張正宇放大描摹到畫面, 9月29日晩,《江山如此多嬌》被正式懸掛于人民大會堂。關山月的細致柔和和傅抱石的深厚奔放為一體,這幅煌煌巨制莊重典雅,筆墨淋漓,氣勢磅礴。恢弘的氣勢,深遠的意境和昂揚向上的主題風貌贏得中國乃至全世界不同文化層次人士的欣賞、贊美。這幅畫形象地再現了毛澤東主席的詞《沁園春?雪》的磅礴氣象,如果引導學生回顧學過的該詞作,那“北國風光,千里冰封,萬里雪飄……”的壯闊在學生審美體驗中留下的印痕會更加深刻,讓學生在文字與圖畫之間穿越,一定會相得益彰。

諸如此類的教學勾連點還有很多:史鐵生的《我與地壇》、葉圣陶的《蘇州園林》與《華夏意匠——建筑藝術》,司馬遷的《李將軍列傳》,余秋雨的《莫高窟》、梁衡的《晉祠》。《三度空間的藝術——古代雕塑》中的“霍去病墓石刻群”“妙相莊嚴——宗教雕塑”“晉祠圣母殿侍女”,等等。

如果美術老師有一定的語文素養,或者主動與語文老師一起整合教學資源,在教學過程中強化學科勾連意識,或者有意識地引導學生調動已有的知識積累,學生對課程的認識會更加形象、深刻,藝術課堂的教學效率也會得到有效的提高。

三、 挖掘深厚人文精神

無論是我國遠古時期的彩陶文化,還是敦煌壁畫;無論是古希臘的瓶畫、雕塑,還是文藝復興時期的美術作品,都和人及人性緊密地聯系在一起,都隱約跳動著畫家的脈搏、閃耀著雕刻家的靈魂(里爾夫)。教師應該靈活運用多種方式,讓學生感悟美術作品中體現的人文精神,提升學生的人文素養。

鄭板橋的題畫詩已擺脫傳統單純的以詩就畫或以畫就詩的窠臼。鄭板橋的題畫詩是關注現實生活的,有著深刻的思想內容,他以如槍似劍的文字,針砭時弊,正如他在《蘭竹石圖》中云:“要有掀天揭地之文,震電驚雷之字,呵神罵鬼之談,無古無今之畫,固不在尋常蹊徑中也。”鄭板橋筆下的蘭竹形象更是畫家的精神氣質形象,他的立根破巖中的竹子咬定青山不放松,干磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風,這是何等的人格力量啊!鄭板橋的《風竹圖》是典型的以景寫情,“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲”,這風竹中的枝葉、枯瘦的幼竹既是貧苦百姓的生活境遇寫照,又是畫家真摯感情的流露。這是竹是蘭,亦是人,亦是清官,英雄形象,亦是鄭板橋精神畫像,這是畫,亦是詩。

美術鑒賞就是一個感受、體驗、聯想、分析和判斷以及與作品對話、與畫家對話的過程。引領學生徜徉在曼妙多彩的美術王國中,賞析作品,感受生活,獲得審美體驗,這是我們美術教師不可推卸的責任。

(作者單位:江蘇省如皋市第一中學)