基于自然疊加法的新鎮區建筑環境設計研究

張子毅+楊麗娜

摘 要:文基于設計結合自然的理念,參照國外設計案例,針對目前國內在建筑環境設計中,對于自然環境與實際設計案例之間的“結合”關系,較少有深入研究的這一現狀,提出了“自然疊加法”這一新的設計觀點,旨在將此方法融入到設計環節之中,并借此以保證生態資源與建筑環境的可持續性設計。其中通過自然疊加法對自然環境中的區域環境、原生環境和次生環境等進行綜合性的立體全面分析,使得自然要素“結合”現代設計手段,更適用于當代綠色、環保、生態的建筑環境設計的用途。

關鍵詞:設計結合自然;建筑環境設計;自然疊加法

檢 索:www.artdesign.org.cn

中圖分類號:TU2;B491 文獻標志碼: A 文章編號:1008-2832(2014)06-0064-03

Building Environment Design Research of New Township Based on Natural Superposition Method

ZHANG Zi-yi,YANG Li-na

(Fine Art of College Harbin Normal University,Harbin 150080,China)

Abstract :Based on the concept of design with nature and the disadvantage of the studies about the natural environment with actual design case in China, this paper promote a new design idea about the “natural superposition method”. Try to integrate this idea into the part of the environmental design of buildings, and then ensure the sustainable development of ecological resources and built environment. This paper used the natural superposition method to analyze the regional environment, the primitive environment and the secondary environment. And then concluded that natural elements combination the modern design methods is more suitable for the design purpose about the ideas of the modern green, the environmental protection and the ecological building environment.

Key words :design with nature; environmental design of buildings; natural superposition method

Internet :www.artdesign.org.cn

我們已經認識到:人類的發展只有與大自然和諧共處,保持生態的自然平衡與循環,人類才會有長久的未來。故此,建筑環境的設計在創造人類美好、舒適的環境空間的同時,必須遵從設計與自然的“結合”,即達到尊重自然的發展規律,保護生態系統的良好循環發展,又能滿足人類對生存環境的美好需求,這也是人與自然達到雙贏的設計結果。為此,在當代建筑環境設計中一個重要的環節就是對所設計的環境區域內的自然生態環境進行科學、全面的立體分析研究,為設計提供重要的自然環境各項物象和分析數據。在此基礎上結合相關的區域歷史文化、風貌等進行綜合性結合,以得出建筑環境設計的生態性與人文性等方面的數據及理論依據,以整理出最合乎可持續性的設計思路。

一、自然疊加法在建筑環境設計中的應用現狀

我們提出的“自然疊加法”,它源于伊恩·論諾克斯·麥克哈格所著的《設計結合自然》一書中介紹的一種設計理念和設計理論。書中提到,“現代技術由于輕率和不加思考地應用科學知識或者技術設施,已經損壞了環境并降低了它的可居住性”①。為改善此局面,設計者應將關注重點放在與人類的合作及生物的伙伴關系層面。人們所尋求的不應是武斷的硬性設計,應最充分地利用自然提供的潛力,將設計的重點放在“結合”之上。這一設計觀點,在國外的案例中早有體現。如在費城大都市地區開放空間設計研究中,設計者采取類似自然疊加法的設計模式,對區域內的地表水、沼澤地、洪泛平原、地下含水層、地下水回灌區、陡坡地、一級農業用地、森林和林地分別繪制成透明膠片形式加以說明和評價,以確保每種自然特征都以考察其是否允許或禁止某種用途為出發點加以分析描述。這種類似的方法確保了該地區開放空間設計,對于自然資源的可利用率得以一目了然的找到,使得城市建筑環境設計符合自然演進的過程,從而確保設計方案最為合理可行。

相比之下,該設計理念在國內的實踐應用中常被忽略不計。甚至有設計者為迎合甲方的要求,往往忽略了與自然的“結合”,忽視了生態設計,致使許多自然生態環境慘遭破壞;或城市及具有歷史價值的地區、建筑物,甚至完整的城鎮街區被逐漸地肢解蠶食,取而代之的是在以破壞自然完整性為代價的基礎上,建立起的所謂新型自然人文景觀。長此以往,這種做法對保持自然環境的可持續發展將帶來難以挽回的后果。 endprint

endprint

二、“自然疊加法”及使用方法

自然疊加法從縱橫的構成形式上可分為“水平疊加法”與“垂直疊加法”兩種形式。“水平疊加法”就是將區域中水平范圍內所具備的各類自然要素,包括森林、草原、沼澤地、地表水、洪泛平原、野生動植物、水生生物、名勝古跡、風景區、溫泉、療養區、自然保護區和生活居住區等,先分別整理出數據和原始說明資料,之后再分別制成同一灰度的透明膠片(或計算機建成的模片),然后按照自然次序依次疊加,結合數據資料分析,原生環境因素越多(顏色越重),這里的自然利用價值率就越高。

“垂直疊加法”是將區域中垂直范圍內所具備的各類自然要素,主要是上至大氣、陽光、自然氣候(風、霜、雨、雪、霧),下至地下水、礦藏等。按照水平疊加法的方法繪制成圖、依次疊加。

最終根據設計需要,從縱橫兩方面將所需圖片相互疊加,并交叉和綜合性研究以得出該區域的最大合理價值利用率和保護值等,這就是“自然疊加法”。

三、自然疊加法在新鎮區土地資源規劃設計中的應用

(一)新鎮區案例概況

在新鎮區土地資源規劃中采用自然疊加法,是因該址具有以下特征:1.它位于哈爾濱市阿城區東部,具有優良及多樣的土壤資源、水域資源、林業資源及生態旅游資源,規劃設計時可以將鎮區建設與土地利用、生態保護、旅游地產、旅游商業結合起來。2.它是鎮域范圍內政治、經濟、文化的中心,具有行政文化中心、居住、旅游服務、商業貿易等主要職能。

(二)運用自然疊加法對新鎮區土地資源狀態分析

1.利用水平疊加法分析、繪制新鎮區土地資源現狀圖

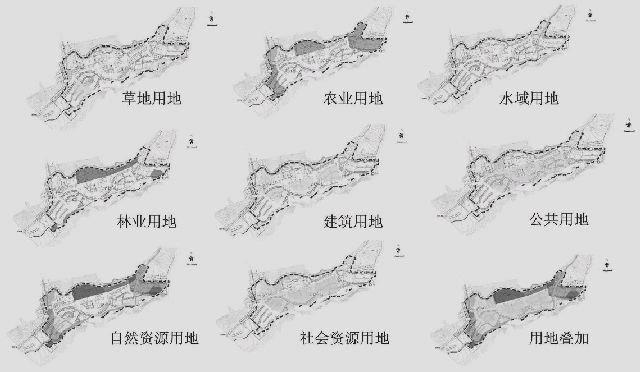

依據水平疊加法的原則,參照測量數據,結合現有土地使用情況及水域資源分布狀況,繪制出新鎮區內的現有林業、草原、農業、建筑、道路交通及水域資源用地分布圖及疊加圖。詳見圖1。

2.利用垂直加法重新界定新鎮區土壤形態

依據垂直疊加法的應用原則,從地上至地下剖析土壤資源的種類、可利用價值率及水域資源可利用情況,確保地下土壤與受污染的地上河流及地下水分開,使得橫穿地下含水層的河流保持清潔,確保地下水能夠得到管理和補給,使得土壤層不被污染,保證地上及地下土地資源利用價值的最大化。

依據疊加法,結合新鎮區土壤自然形態,將現有土壤形態劃分為以下三種形式:

(1)陡坡地。對于陡坡地及其周邊形成的土崗,當其坡度超過12°時,這一地帶將不再被用做耕地和建設用地使用,而改作造林,這主要是防止洪水泛濫和沖蝕,起到保護土壤的作用。

(2)一級農業用地。自然疊加圖中顯示它意味著最高的農業經濟效益,在此最適于集約耕作,并且對水土保持不會產生危害。

(3)林地及綠地。在疊加中已顯示它在自然地域中的重要性。根據現狀規劃和保護林地可以改善小氣候,減少沖蝕、干旱和泛濫。

(三)借助自然疊加法確立土地資源規劃設計依據

1.依據現有土地及水資源分布狀況,在鄉鎮建設用地范圍外劃定基本農田保護區,控制非農業建設占用農用地。

2.界定鄉鎮建設環境區,這是指鎮域內各村及其它獨立單位的建設用地,在該區域內劃分噪聲、煙塵、水質分級控制區等環境功能分區,并借助生態環境功能分區來合理地安排鎮域各類規劃用地性質,以確保鄉鎮生態環境質量不被破壞。

3.確定農林牧業生態區,在鄉鎮建設用地以外的大片農田、耕地、林地、草地、水域等區域,將建設無公害農副產品生產基地,合理利用和開發自然資源,達到經濟效益和環境效益的同步發展。

從以上可以看出,利用自然疊加法有序分層的綜合分析,可以清晰有效地得出各項自然環境基本狀況以便于確立設計依據,也為下一步的方案設計提供了夯實的設計基礎。

(四)借助自然疊加法制定新鎮區土地資源規劃設計方案

通過分析,我們知道并不是所有的土地都適用同一標準,我們應從自然演進的角度找出其各自形態上的差別,及其各自的價值和限制,并從中遴選出科學合理的土地建設布局。據此,對新鎮區土地資源做出如下規劃設計:

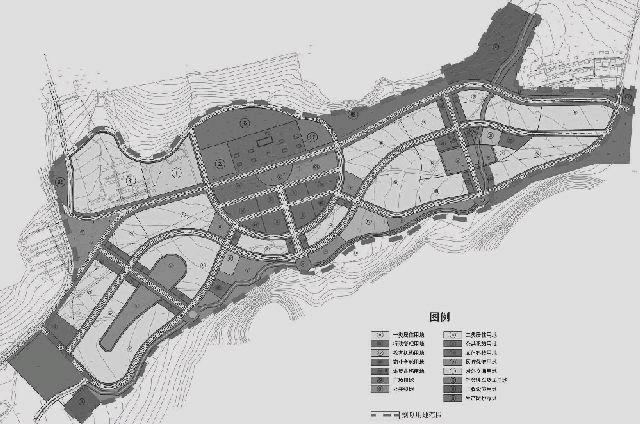

1.通過水平疊加法,確定建設用地總體布局

通過分析,得出水平向內,土地利用價值率的最大及最小值。以突出新鎮區的行政文化中心、居住區、旅游服務、商業貿易等用地價值為分層次結構主線,并兼顧鄉鎮建設用地以外的大片農田、耕地、林地、草地、水域等區域。設計中采取一心、一溪、二湖、二軸、六區式的結構劃分(圖2)。

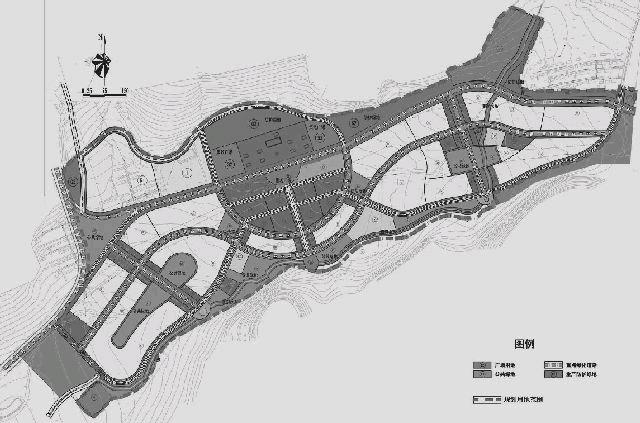

2.通過垂直疊加法,確定綠地系統規劃布局

從垂直向內生態環境建設著手,通過對整個鎮區內綠地系統的規劃設計,以達到借助綠地降低城鎮噪聲、煙塵,并對地上及地下水質實行分級控制,以確保新鎮區立體生態環境質量不被破壞。設計中將分為四心、四軸、兩帶、多點的總體形式(圖3)。

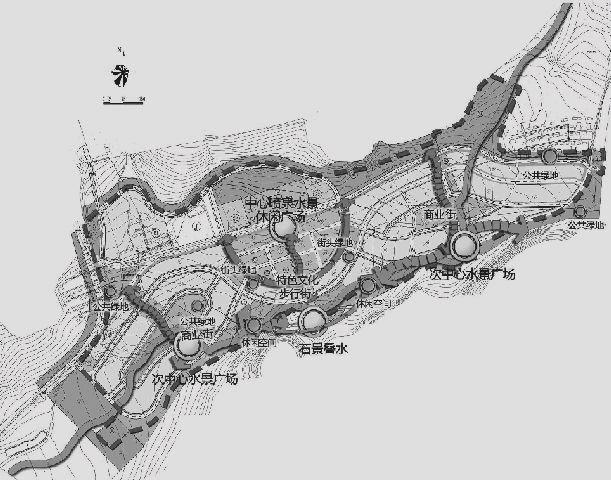

3.通過自然疊加法,確定景觀用地規劃布局

為營造特色旅游小鎮,設計中通過垂直向內對建筑空間的布局來體現地區的自然和人文內涵,鎮域內規劃以二、三層住宅為主建筑群,同時建筑與街道空間充分融合,形成較為和諧的城鎮形態。水平向內將景觀結構規劃為一心、一溪、四街、兩湖的布局形式(圖4)。

結語

無論區域大小,建筑環境設計中的生態領域設計都要借助以下兩種途徑,一種是依據區域自然條件,對其采取合理保護的方法;另一種是尊重區域社會條件,對其職能合理規劃的方法。設計中將兩者有機合理結合,有利于這個區域的生態和文化得以保護,走向可持續發展的道路,也可以為區域內全體居民,提供世代長居久安的滿意空間。自然疊加法,正是順承這一理念,即將兩者分開分析,又將兩者合二為一,汲取最佳值,其宗旨在于為人類生存的建筑環境提供一個理想、愜意,遵循自然發展的可持續性空間。這種模式的應用,必然使建筑環境的設計更加科學和理智,也使設計與自然結合得更加緊密和交融,通過不斷地實踐與應用,它將會成為極具應用價值的常態性的設計應用平臺,也必將成為設計領域中一種新型的設計、新型的思維模式。

注釋:

①(美)伊恩·倫諾克斯·麥克哈格.設計結合自然[M].天津:天津大學出版社,1993:15.

參考文獻:

[1] 俞孔堅.景觀:文化、生態與感知[M].北京:科學出版社,1998:26.

[2] 周月麟.動態城市設計探索——以赤水規劃為例[J],裝飾,2013(2):122-124.endprint